今期の大学授業のふりかえりを

2025-01-29 | ブログ

半期ごとの授業が1つ、終わりました。

今期心がけたことを中心にふりかえってみたいと思います。

お伝えしたいことは大きく2つ

言語化を体験する、ふりかえりのまとめ

です。

授業は、拙著『多様な市民とつくる合意~コミュニケーションのファシリテーションのレシピ~』です。

(アマゾンより https://x.gd/ZvxD2)

(アマゾンより https://x.gd/ZvxD2)

1.言語化を体験する

これは、以前のブログ『「好き」を言語化する技術』を読んで、でもお伝えしたように、まずまず成功!かと。

ふふりかえりシートに感想や気づきなどをワーク毎に記入してもらっています。

ふりかえりシートを読むのが楽しくなりました。

(ひとこと、「楽しかった」だけでは、寂しすぎます。この記入が多いことから、言語化するということに興味をもったのでした。)

最後の授業のふりかえりシートには、「気持ちを使える経験ができました」という記載もあり、伝わったんだ!とうれしくなりました。)

(アマゾンより https://x.gd/Kw4IL)

(アマゾンより https://x.gd/Kw4IL)

2.ふりかえりのまとめ

毎回、書いてもらっているふりかえりシートですが、最後の回は、半期分まとめたふりかえりもしてもらっています。

・授業の中で、一番印象に残ったことは?

・今、使っている、使ってみたいスキルは何ですか?

の2点です。

この項目が、毎年気になります。

ここを見て、次に活用できれば!と思っています。

・授業の中で、一番印象に残ったことは?

今までやってきたなかでは、一番多いのが「ブラインドワーク」でした。

以前は、授業2回使って、テーブル上でのワークと、体育館で身体を使ったワークをしていました。

(授業の内容を見直す時に、テーブルワークのみとすることにしました。)

そのときは、もちろん!身体を使って動くので、ダントツの一番でした。

でも、目隠しをして、普段意識していない5感のうちの視覚以外の4つの感覚を研ぎ澄まし、コミュニケーションをとる!というのは、新鮮な体験のようです。

しかも、目隠しして2人一組で鶴を折る。一人が目隠しをし、もう一人が折り方を言葉だけで教えるのです。このときは頭フル回転のようです。

鶴の折り方を知らない相手に、何気なく折っていた(意識せずに、手が勝手に完成させるイメージ)ことを言語化して伝える。

しかも、相手は目隠しをしているので、うまく伝わらない…

とってもじれったい思いをします。

(学生の間を見て回っているときに、少し手助けしようと思っても、なかなかうまく言語化できません)

次に多かったのが「傾聴」と「共通点さがし」でした。

傾聴のワークでは、まずは、否定せずに話を聴く練習「Yes And」をしています。

相手が話をしたら、「そうだね」と言い受け止める。次に「さらに」を付け加えることをしています。

否定されないということが予め分かっていると、安心して話すことができるという感想が書かれています。

(失敗したくない、否定されたくないという気もちが大きいのでは?と思います)

「共通点さがし」は、アイスブレイクで使っています。

席を立って、積極的に動いて、話したことがない人、あまり話していない人のところへ行って、共通点を探す

というものです。

(このときに話した人と友だちになったという声をよく聞きます。やって良かった!と思えます。)

このスキルをアルバイトのときにも活用しているとのこと。

内容を読んでいると、どうやって話しかけたらいいのか?何を話したらいいのか?が分かった!というコメントが多くありました。

確かに、大学に入ると、人間関係はガラッと変わりますから、初めての人ばかり。

たぶん、こんなに環境が変わるのは、初めての経験でしょうから、友達のつくりかたを知るのは、とてもうれしいことなのだろうなぁと、改めて思いました。

後は、リフレーミング、自分チラシ(前段階としてSWOT分析やジョハリの窓のワークをします)も多く印象に残ったようです。

(リフレーミングは、平日夜のオンライン定例会で取り上げたテーマですが、大人相手でも好評でした。年齢は関係ないかもしれません)

今後も、学生のみんなと楽しみながら、コミュニケーション、ファシリテーションを体験し、学んでいきたいと思っています。

もちろん、大人とも!

学会誌に掲載されました(査読付き)

2025-01-15 | お知らせ

日本地方自治研究学会の学会誌「地方自治研究Vol.39 No,2」に査読付き論文が掲載されました。

タイトルは

「租税教室を活用した自治意識の萌芽形成の試み」です。

内容は

美濃加茂市で6年ほど携わられていただいた小学校6年生むけの租税教室。

ここで、租税境教育は主権者教育、自治意識の形成に寄与するのでは?というテーマを掲げ、実践し検証しました。

内容は、読めませんが、バックナンバーのお知らせを!

https://www.skattsei.co.jp/tihoujichi/

美濃加茂市さん、はじめ、みなさまのご協力で書き上げることができました。

ありがとうございました。

自分の気持ちを言語化するには「推し」から?

2025-01-15 | ブログ

『「好き」を言語化する技術』という本を見つけました。

「言語化」するには?を密やかなテーマにしてきたので、「これはステキな出会い!ここで大きく区切りがつくか?」と期待して読みました。

(アマゾン https://x.gd/srYdl より)

(アマゾン https://x.gd/srYdl より)

なぜ言語化?

なぜ、言語化?と言いますと、

大学の講義の後で「ふりかえりシート」を学生さんに書いてもらっています。

人によって、書く量に差がありすぎて…

自分の気持ちをたっくさん書いてくれる人は2割くらい。(とても読み甲斐があり、うれしいです)

一言で終わってしまう人も1割くらいいました。(2行は書いてねっていったのに…)

ということがあります。

『他者の靴を履く』で読んだ衝撃的なフレーズがあります。

「自分の気持ちを言語化できないと、心がスッキリせずにモヤモヤ。いつのまにかストレスがたまり、うっぷんになり、暴力として出てしまう」というものでした。

『ケーキの切れない非行少年たち』でも、同様のことが書かれていました。

自分の気持ちをちゃんと言語化する!というのは、とても大切なことだったのです。

もちろん、学生さんたちがそうなるということではないです。

ただ、将来、社会に出たときに、とても苦労するのでは?と思ってしまいます。

私は、若い頃、会社での人間関係がうまくいかず、ストレスをためたなぁという経験がりまして…

しなくても良い苦労はしない方がいいかと…。そして、自分の感情を言語化することで、ストレスが減るのであれば!

と思い、ふりかえりシートを活用して、言語化することを身に着けてほしいなぁと思ったのです。

今期の授業では

ふりかえりシートに、丁寧に問いを書くことにしました。

例えば、ワークの後に感想を書いてもらうところで、今までは「やってみた感想は?」のようなフランクな書き方をしていました。

すると「楽しかった」「面白かった」で終わってしまう…(それは、そうですよね。聞かれたことに答えるという高校までのテストの回答と同じであれば)

でも、これでは2行になりません。

きっと学生は、「聞かれたことには、答えた!それ以上、何が聞きたいの?」と思っていたのではないか

これ以上、何を書けと?思ったのでは?と想像します。

これは、聞き方が悪かった、と反省しました。

そこで、気持ち・感想を言語化するには、どうしたら良いのか?質問者の私が求めているのはどのようなことなのか?を細かくして聞いたみよう!と取組みました。

以前、このブログでご紹介したVチューバ―かなえ先生の分かりやすい言語化のテクニックを使って、ふりかえりシートに書き込んでみました。

例えば、「ワークをしているとき、どのような気もちでしたか?それは、何があったからですか?なぜ、それがあったらそのような気もちになったのでしょうか?」というように。

とってもくどい質問で、書いている本人も「ちょっとねぇ…。」と思いつつ取り組んでみました。

結果は、一言「楽しかった」と書く学生が激減!

一つ一つの質問に答える形で書いてくれました。

もちろん、それでも一言で終わらせる学生もいます(笑)でも、今では、ほんの数人!

今まで、何を書いたらいいのか?が分からなかったんだなぁと思い、質問者としての自分を顧みたのでした。

そこへ「推し」「技術」というワード

前置きが長かったのですが、「推し」「技術」という即効性のありそうなワードが飛び込んできたのです。

これは、もう、読むしかない!ですよね。

読んでみると…

たぶん、「自分の気持ちを大切にする」ためのきっかけとして「推し」の魅力を伝えるという場面を設定して解説してあるのでは?と思いました。

「推し」っていう言葉はとっても魅力があります。

読んでみると、共通点がたくさんありました。というか、技術としてはほぼ、今までやってみたことと同様ですが、その奥のマインドがステキでした。

「推し」を推す気持ちの深さに脱帽です(笑)

同じ技術とは…

スキルとしては、

「推し」の「自分の気持ち」はどう思ったのか?

どう思ったかは、文章や行動の何が、そう思う気持ちの元なのか?

そして、その「何」がどうして、そう思うようにさせたのか?

を書くというものでした。

その前提として、「どう思った」「何」を細分化して保存(メモなど)しておくことがオススメ!

たくさん保存することで、自分の「推し」への気持ちが強くなっていったり、推しが残念なことになっても傷つかなかったりとか。

そして、素敵なマインドは、

「推し」を語ることは、「自分の人生」を語ること

というものでした。

自分の「好き♡」がたくさん保存されて、その基礎にあるものを眺めると、自分の人生が見えてくる!

前向きでステキな考え方!と思いました。

伝えるにも、ワクワクと楽しそうです。

授業にも、この考え方で取り入れてみよう!

来年度の授業では、この考え方を伝えて、一度、みんなで書き方のワークをしてみよう!と考えています。

さて、楽しんで取り組んでくれるかな?

どんな反応が来るか?今から楽しみです。

ファシリテーションでも

研修などでも、ファシリテーションをする場面があります。

そのときにも、活用できそうです。

前向きで深いふりかえりから、次のステップが見えてくることは、たくさんあります。

楽しく、有意義な場になりますように!

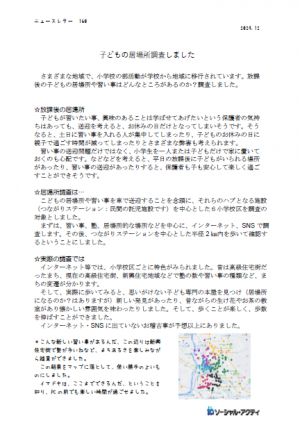

ニュースレター第160号「子どもの居場所調査しました」

2025-01-09 | ニュースレター

あけまして、おめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

小学校で行われていた「部活動(放課後にスポーツなどをする活動)」

教員の働き方改革の影響もあり、地域へ移行されようになります。

(時期は自治体で異なりますが…)

放課後、子どもたちはどこで、どのように過ごすのか?

部活動をしていれば、その時間までは学校で見ていてくれるので、保護者は安心。

地域へ移行するとなると…

時間や費用などの負担が保護者や地域へ移動します。

「あぁ、子どもを習い事や塾に送迎してくれる人がいると助かるんだけど…」

という保護者は少なくないかも。

そんな気持ちに応えようとする子育て支援の団体があります。

その計画を立てるために、どんな居場所や習い事、塾があるのか?を調べました。

調べてみると、まちの移り変わりが見えて違う意味でも興味深い現象が見えました。

ニュースレター第160号「子どもの居場所調査しました」

ご高覧くださいませ。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370