『クイズde地方自治 楽しむ×身に付く!自治体職員の基礎知識』

2023-01-24 | お知らせ

2023年1月23日!

『クイズde地方自治 楽しむ×身に付く!自治体職員の基礎知識』

が発行されましたされました。

(アマゾンより)アマゾンのサイトへ飛べなくて申し訳ないです。

(アマゾンより)アマゾンのサイトへ飛べなくて申し訳ないです。

全部で100問あり、この中の4問「参加」を担当しました。

問題を考えているときも楽しんでいました。

出題、どんなことにしようかな?

回答の選択肢、何にしよう?

などなど。

クイズの問題を考えるのは、大変ではありましたが、ノリノリで答えを考えることができました。

他の執筆したみなさんも、きっと!

(みなさん真面目そうだからなぁ)

他の項目は、公務員の中のしくみが分ったり、こんな難しいことをやっているんだなぁと感心したり

クイズ形式なので、楽しく読むことができます。

ご興味がありましたら、ぜひ、お手に取ってみてくださいませ。

こどもと「まちたんけん」

2023-01-24 | ブログ

(一社)こどもと暮らすiiねっと で監事をしています。

https://www.minnanoouchi-r.com/

監事を仰せつかってから、就学前の乳幼児、小学校の1~4年生くらいまでのこどもたちと遊ぶ機会が増えました。

これが、とても楽しい時間となっています。

託児の施設は「みんなのおうち連尺」と言います。

お声掛けくださった代表に感謝です。

まちたんけん

放課後のプログラムの一つに「まちたんけん」というのがあります。

この団体の施設が岡崎の中心市街地にあるので、商店、飲食店などたくさんあります。

その中の一軒を子どもたちと訪ねて、いろいろと見せてもらい、お店の人とお話をして、「まちの中にある、営み、暮らしを知る」ことを目的にしています。

私が担当したのは、2回。

1回目は!

一回目は、昨年引っ越していらした手作りの靴屋さん。

珍しい道具や、靴の型などおしげなく、いろいろと見せてくださいました。

オーダーメイドの靴…

やっぱり、お高い💦

でも、足にピッタリ!なので、一度つくるとリピートされるとのことでした。

子どもたちは、珍しい道具を見て、

ちょっと触らせてもらったり、キーホルダーになるような革を切ってもらったり。

見ている大人は、大事な道具を勝手に触ったりしないか?

けがしたりしないか?

もう、ドキドキ、ハラハラしまくりでした。

店主(?)さんは、とっても気さくに子どもたちに接してくださいました。

引率の私も初めて見るオーダーメイドの靴工房。

丁寧な仕事、やりがいを持って作っている店主さん。

同じ空間にいると、こちらも幸せな気分になります。

2回目は!!

ご近所にある洋菓子店

毎週木曜に、「みんなのおうち」お菓子を差し入れてくださっています。

そのご縁で、お邪魔しました。

この洋菓子屋さん。

1972年創業とのことです。おじいちゃんの代から引き継いでいらっしゃるとか。

引き継ぐ!というのはすごいことですよね。

なんと、この洋菓子屋さんには、思い出がありまして。

私の憧れの洋菓子屋さんでもあります。

中学校のとき、読書会の活動をしておりまして、顧問(というよりも、この先生がやりたくて、立ち上げた…)の先生が

Xmasだったか、卒業のお祝いのためにだったか…(記憶があいまいですが)

ここの洋菓子屋さんで、本型のケーキを作ってもらい、読書会のみんなでいただいた!

というものでした。

そのときからずっと、お店の名前、場所、ロゴマークはあこがれのものになったのでした。

まちたんけんに想いをのせて~

新しいお店に行くのは、もちろん楽しいです。

どんな出会いがうのか?わくわくします。

長く営業しているお店、なじみのあるお店があることがステキだと思うのです。

自分の人生を刻んでいることでもありますもんね。

そんな思い出を「まちたんけん」で子どもたちが持ってくれるとうれしいなぁ。

成長してから、大人になってから、

「気持ちがほっこりする」だけでなく、

「自分が幸せだったことを、いつでも思い出せる」

「私は、ここにいていいんだ」と思える

ような場所がある!

そんな場所に商店街が、まちがなってくれるといいなぁと思いを込めて

こどもたちとまちを歩いています。

まち(というよりも、人の営みがそこにある!)の持つ包容力とでも言えるような

雰囲気を味わってほしいと思うのです。

まちづくりファシリテーターとしては

子どもたちが、「まち」「暮らし」に興味を持ってくれるような問いかけやしかけを考がえて、実行していきたいと

改めて、思いました。

神戸こども本の森へ行ってきました

2023-01-15 | ブログ

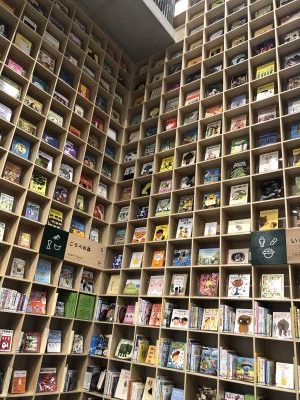

建築家、安藤忠雄さんがご自分で造って、その自治体に寄付するという「こども本の森」。

大阪市、遠野市、神戸市の3都市にあるそうです。

そのうちの一つ、神戸に行ってきました。https://kodomohonnomori-kobe.jp/

絵本が平面でディスプレイされていて、下から天井までずらっとあるのは、壮観です。

本の仕訳もプロポーザルで15に分けられています。

1 しぜんの森

2 いきものの森

3 かんがえる森

4 いのちの森

5 こうべの森

6 おはなしの森

7 あかちゃんの森

8 げいじゅつの森

9 うみのの森

10 よのなかの森

11 むかし~いま~みらいの森

12 あそびの森

13 くらしの森

14 たべものの森

15 こそだての森

タイトルを見ただけでわくわくしてきます。

本を分類すると、このジャンルとあのジャンルにまたがっているよね。ということは、たくさんあります。

なので、ここでは、同じ本があちらにもこちらにも展示されていました。

日本語版と英語版も、あちらとこちらに!

英語版の表紙を見て、「これは、見たことがある絵本なんだけど、タイトルってなんだっけ?」と歩いていると、

同じ表紙の日本語版がみつかり…

「ああ!そうそう、このタイトルだった!」と記憶が蘇ってくるのでした。

いように、1.17に向けてのイベント展示がありました。

ここの本は、展示は13000冊くらいとか。

こども本の森(神戸市)で購入した本ももちろん!ですが、ご寄付だいたものも多数。

重なってしまったものは、複数展示したり閉架にしたりと、うれしい悲鳴だそうです。

もちろん、今でもご寄付があるそうです。

(バックヤードを拝見したら、ビニールで包装してある本が数冊。これは、「ぜひ、子どもたちに読んでほしい」と購入してご寄付されたのだとか)

気持ちの尊い方々の想いで成り立っているのだなぁと思わずにいられない場所でした。

その想いを受け止めて、運営していくことは重圧でもありそうです。

本の展示の仕方一つにも、震災を経験した神戸ならではの工夫があったり、こだわりがあったりしました。

図書館関係の方もご一緒だったので、展示の工夫も教えていただきました。

(平面の横に、縦置きで近い分野の本が置いてあり、何気なく手に取れるようになっているのは、こどもの世界を広げる工夫なのだとか)

未来を担っていくこどもに残していきたい本、想い。

大人たちの気持ちが伝わってくる空間でした。

おしゃれ!

本の森の前にある花時計(以前は噴水)の機械系があった建物だとか)

もちろん、本そのものも、とっても興味深いものが多くて…

次回は、じっくりと本と向かい合う気持ちで行きたい!と思いました。

そして、今、本を好きになるイベントを企画中です。

そのイベントで、参加したこどもがもっと本を好きになって、広げていってくれるといいなぁ

本って楽しい、面白い!を引き出すこともファシリテーションかも!

ニュースレター第136号「ミニ門松づくりの会」

2023-01-06 | ニュースレター

あけまして、おめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

第136号のニュースレターは、こどもたちと「ミニ門松づくり」をしました。

クラフト系のワークショップです。

ファシリテーター的な要素が入ったクラフト系ワークショップ。

できるだけ、こどもたちのアイデアがたくさん出て、カタチにしていけるような工夫をしました。

こどもたちは、刺激しあいながら「自分もやってみよう!」「私のもつくって!」など、コミュニケーションも楽しいワークショップの場となりました。

もっと楽しく、もっとアイデアがひきだされるような仕掛けを考えようと思いました。

次回をお楽しみに!

ニュースレター第136号「ミニ 門松づくりの会」↓こちらからご覧くださいませ。

こどもと哲学カフェ!

2022-12-23 | ブログ

12月から月に2回、小学校1~3年生を対象に「こども哲学カフェ」をさせていただいています。

小学校低学年で、哲学できるのかな?どんな話になっているのかな?

と思いますよね。

これをはじめたのは、大人の「哲学カフェ」に参加して、とっても楽しかったことがきっかけです。

こんなこと、正直に言ってもいいの?と思うことを発言したときに、面白がって対話してくださった哲学研究者。

その方が話を受け入れて、哲学的に解説してくださるのが居心地よかったのです。

そんな、温かく、お勉強ごころも刺激され(でも、自分で進んで参加してます)、楽しい時間。

そして、学ぶこと、考えることは楽しいね!ということを

子どもたちに知ってほしいと思ったのです。

普段、語らないことをこどもに語ってほしい!

いろんなことを語り合おう!と思い、企画して、今年の春、夏に数回開催しました。

春に行った「こども哲学カフェ」では、

・どうして女のクセにって?

・暴力はイヤ!

・虹って何色?

などなど、こどもならでは!の視点で対話のテーマを出してくれました。

この中で、暴力(自分⇔他人、言葉⇔力)という話をしたところ、小学校3年生の子が夏休みの研究テーマにしてくれたそうです。

お母さまのコメントでは、「今まで、暴力の話なんて、しちゃあいけないんだと思っていたみたい。でも、哲学カフェで取り上げてくれたから、『ああ、これって、しゃべってもいいんだ』と思ったみたい。」とのことでした。

自由研究、見せて~とその小学生にお願いしたのですが…

笑ってごまかされてしまっております。

とっても、うれしい、ありがたい情報でした。

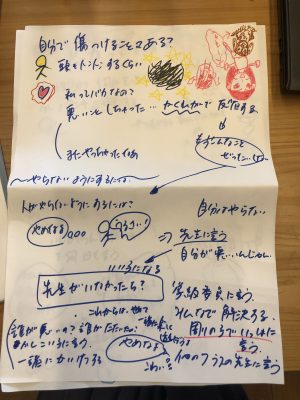

こども哲学カフェの進め方

1.「今、気になっていることは、どんなこと?」

「不思議だなぁって思うこと、どんなこと?」を聴きます。

2.この中で、話してみたいことはどれ?とみんなで決めます。

3.テーマについて、みんなに、「これって、どういうこと?」「どんなことを思う?」などを聴いていきます。

4.そして、発展させていく。

このとき、ファシリテータ―としては(笑)プロッキーとA3の紙で、グラフィックしていきます。

この発展の仕方がとても興味深いのです。

こどもと一緒に楽しんでいます。(同じ目線です💦)

哲学カフェ、というよりも…

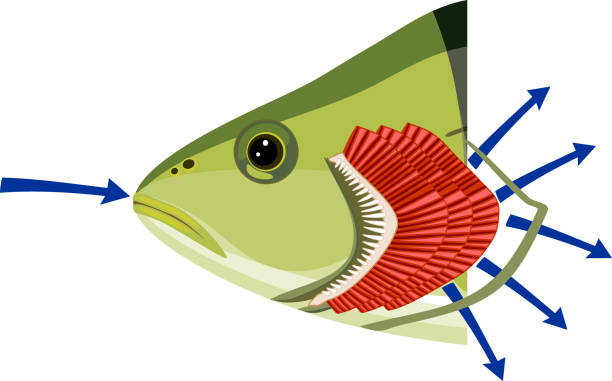

先日は、「えら呼吸」について語ることになりました。

哲学じゃなくて、サイエンス?バイオ?と頭を傾げつつ…

大人もワクワク!知らなかったことをみんなで考えるのは楽しいです。

えら呼吸といえば魚だよね。(ほんと?)

→水を飲みこんで、えらで酸素を取り込んで、えらにある動脈へ酸素をとりこみます。そして、静脈で二酸化炭素が運ばれてきて、えらで外へ放出!

という循環があったのです。

えら呼吸の仕組みをこどもたちと調べました。

その後、タコはえら呼吸?

タコのえらってどこにあるの?

どうやって水を飲みこんで、出すの?

大人でも知らなかったことが次々と出てきます。

皮膚呼吸って言ってたけど、皮膚呼吸する動物ってどんなものがあるの?・・・

対話はどんどん展開していきます。

こどもは、とても速い、この展開が楽しいようです。

(もちろん、大人も!あれ?大人のほうが楽しいかも)

そして、こどもは、とっても記憶力が良いです。

2週間前のことをしっかりと覚えています。

吸収力に感動します。

こんな内容で、「哲学カフェ」と呼んでいいのか?

という疑問もありましたが、

(そこは、もう、割り切って!)これでいい、と思うようになりました。

普段、話せないことを口にして、みんなで調べて共有する。

この流れがこどもには、刺激的なのだということが分りました。

楽しんでしゃべりしてくれる子どもがいる限り(リクエストがある限り)続けていきたいなぁと思います。

対話の場は、ファシリテータ―にお任せ💛

話し合いの場を促進するのがファシリテーター!

こども哲学カフェも、もちろん対話の場。

ファシリテーション・グラフィック(FG)とファシリテーション・スキルで

こどもたちの探究心をフォローしていきたいです。

特にFGは、こどもたちにウケます。

ふだん、あまり見ないA3の紙。「大きい!」と喜んでくれます。

そして、色鮮やかな10色のプロッキー「早く絵をかきたい!」と描いてくれます。

もちろん、私がメモするのが優先(笑)

こどもにとって、魅力的なこの(たった)2つのツールが、威力を発揮しています。

自分が言ったことが、書かれていく。

それをもとに、みんなで調べたり、対話したりというプロセスを楽しんでくれているようです。

ファシリテータ―冥利につきます。

こどもたちに感謝です。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370