やっぱり楽しい「竹島水族館」

2018-08-15 | ブログ

子どもたちは夏休み真っ只中ですね。

そんな中ですが、混んでいるのを覚悟して、愛知県蒲郡市にある「竹島水族館」に行ってきました。

http://www.city.gamagori.lg.jp/site/takesui/

竹島水族館は、小さな水族館ですが、とってもほのぼのとしていて温かく幸せな気持ちになる水族館です。

30年ほど前は、生き物の臭いがして入りづらい雰囲気でした。

ところが、ここ数年はとてもきれいに親しみやすくなり、小さな子どもを連れて入りたくなるような水族館に変身しました。

きっと、館長さん、飼育員さんたちのご努力の成果だと。

まるで旭山動物園のサクセスストーリーのようです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/旭川市旭山動物園

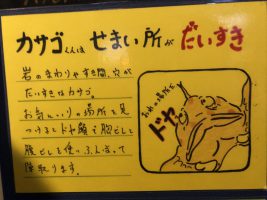

展示はとてもアットホーム。

手書きの解説を読むと、飼育員さんの魚に対する思い入れが伝わってきます。(本当に魚が好きなんだなぁと)

小さな子どもの目線からの解説だったり、魚自慢(この子はこんなことできるんだよ)だったり…。

読むだけでも楽しい気分になります。

さらに、タッチプールがあったり、餌やりができたりとふれあうこともできます。

子どもたちは大喜びです。

少し前にブームになった「オオグソクムシ」や「サメ」「タカアシガニ」に触れました。

何度訪れても、展示企画に工夫があり、飽きません。

(年間パスポートは1250円とか。購入しようか?迷います。)

大きな水族館ももちろん、迫力があり、一日いても飽きません。

でも、こんなかわいらしい水族館も捨てがたい魅力がありました。

飼育員さんたちの魚への愛情が伝わってきて、見ている私たちも、すっかりその魚のファンになってしまいます。こんなに魚に愛情を注ぐ姿を見ていると、心が満たされてきます。

この規模感と幸せ気分になれる展示が訪れる人々の心を掴んで離さないのだろうなぁと思いました。

おもてなしの気持ちもたっぷり伝わってきて居心地が良い。リラックスできる場を演出する…。

ファシリテーターとしても大切なこと。竹島水族館にいるような気分になれる場づくりを心掛けよう!と思いました。

防災講演会後の意見交換会でファシリテートしました

2018-08-05 | ニュースレター

先日、名古屋市緑政土木局主催の「防災講演会」がありました。

講演会後に意見交換の時間をたっぷりととり、

参加者のみなさんの今後を考えていく手掛かりにしようと取り組みました。

講演のゲストももちろんですが、参加された方々の熱心な意見交換の時間がありました。

そして、その後の展開が楽しみになりました。

土木の方々が発災後、すぐに動いてくださるからこそ、私たち一般市民に支援物資が届き、一日も早い復興の希望がもてるのですね。

ニュースレター第83号「『防災講演会』後の意見交換会」ご覧ください。

大学のホームページに授業の内容が掲載されました

2018-07-22 | ブログ

名末~6月にかけて、大学の授業で学外実習を行いました。

そのときの様子が、大学のホームページに掲載されました。

授業は「ボランティア実務1」

ボランティア体験は、ほとんどの学生が「ない」「募金した」でした。

せっかくなので、体験してもらおうと企画した学外実習でした。

実習先は

大学から車で20分程度いくと、社会福祉法人無門福祉会さんがあります。

(http://www.mumon-fukushi.net)

ここで、農福連携の事業を進めていらっしゃいます。

農福連携は、高齢化した農業の継承と新たな担い手として障がい者の就農を支援しようというものです。(農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kourei.html)

この取り組みに賛同した無門福祉会さんは、利用者さん、農家さん、行政、企業とともに進めています。

(数年前に、少しだけ連携会議をお手伝いさせていただいたことがありました。)

自然栽培という、農薬も肥料も使わない、土の力、太陽と水の力がいっぱい詰まった栽培方法を実践されています。

(http://shizensaibai-party.com)

全国にも実践する事業所さんは徐々に増えているようです。

授業は

受講生が90名ほどでしたので、30名ずつ、3回に分かれて行いました。

梅雨を避けて、5月末からとしたのですが、2回目が雨となってしまいました。

1日目の晴れた日は、畑に出て、玉ねぎの収穫や草取り

2日目は雨だったので、中で玉ねぎをそろえて(根や余分な茎をカット)乾燥させる、種を撒く、梅の選別とへたとり

3日目は雨の間の晴れ間でしたので、2手に分かれて、じゃがいもなどの収穫と畝整備、畑と周辺の草刈りと畝整理、施設に戻って玉ねぎそろえ

などいろいろなお仕事を手伝わせていただきました。

学生は、とってもまじめに、楽しそうに取り組んでくれました。

とても上手に(プロ?と聞かれるほど)草刈をしてくれたり、玉ねぎ収穫してくれたり。学生に「うまいね!」と声をかけると、「おじいちゃんの家で手伝ったことがある」「おばあちゃんと小さい頃、畑に行ったことがある」など、家族と共有した時間や体験を思い出しながら、実力を発揮してくれたようです。

また、学外へ出ることは遠足のようで楽しそうでした。行きのバスの中では「どんなことするの?」「どうやるの?」と盛り上がっていました。

到着すると、事業所の方の説明はほどほどに、早く作業したい!という雰囲気が伝わってきました。

学生を自慢したい!

「ガクセン チャンネル」にもありましたが、利用者さんとフラットにお話ししながら作業をしてくれていたようで、事業所の方から「利用者さんと会話しながら作業してくれて、ありがとう」と言われました。ボランティアで来ても、利用者さんと話をしない人もいるそうです。

そういえば、いつの間にか利用者さんと仲良くなっていて「〇〇ちゃん」などと呼び合っていました。

ちゃんと人を尊重して対応することができる!すばらしいことだと思います。

レポートを見ても、

・障がい者の人たちが、とてもまじめに作業しているのを見て、自分と向き合うことができた。努力するきっかけになった。

・農福連携は、効率が良く、わかりやすい。そして、みんなに平等だと思った。

・福祉に興味を持った。

・普段、当たり前のように食べている野菜は、こんなに大変な思いで作られているのだと思った。

など、新たな発見や、自分をふりかえる機会になったようでした。

実習とレポートから

多様性が仕事やものの見方などの視野を広げてくれる、可能性が広がるといわれていますが、今回のことで、実感しました。

他の人が懸命に取り組んでいる姿を見て自分を見つめなおす機会になったり、さまざまな環境があることを知ったり、いろいろな課題に気づくのですね。

この後の授業では、社会課題を考え、その解決策として(他人任せではなく)自分で、仲間とできることを考えました。

この実習から、多様な人が幸せにくらせる社会についての課題も出てきました。

実習の体験があったからこそ、そういう視点も出たのだと思われます。

もちろん、私も!

利用者さんも、「農福連携を始める前よりも明るく作業を積極的にするようになった」そうですが、利用者さんだけではなく、人間はそうなのかもしれません。学生も学外実習に積極的に参加し、楽しみ、そこから深い気づきがあったようです。

そのレポートを読んで、私にも。

昔から、土いじりは大好きでした。感情が高ぶっていても、土に触れていると心が落ち着いてきます。

みんなが平等に、一人一人が尊重されて生きられる社会とは?と考えることが増えました。

また、自然栽培で育ったお米や野菜はおいしい。野菜のもつ香りがちゃんとあり、本物を食べているという気がします。

深い内容の授業ができたのも、体験の成果。場を提供してくださった無門福祉会さんのおかげです。

ありがとうございました。

出版パーティ、ありがとうござました。

2018-07-14 | ブログ

先日、書籍発行のお祝いをしていただきました。

本当に、支援していただいているのだなぁと実感し、感謝に堪えません。

パーティは、企画してくださったみなさんのアイディア満載。

少し、アイディアのおすそ分けを

1.いらした方々には

(1)リーズナブルな参加費とお土産

お土産には、書籍の表紙を貼った紙袋を用意して、帰るときにも宣伝していただく。

(配慮ではありませんでした…)

ファシリテーターが使うマグネット。これを手作りしてプレゼント。

(2)楽しい演出

インスタグラム用にフレーム、吹き出し、看板を作成

七夕が近いので、七夕演出(笹の葉は重要アイテムですよね)

書籍に登場するお二人の町長さん、お世話になった先生、家族からの動画メッセージ(いつの間に!)

みんなでフブラインドワーク!(書籍の中にあるワークをやってみました)

(3)参加しやすさの演出

毎月行っている「未来茶輪」はポットラック方式ですので、持ち込みOKに。気軽に参加しやすい雰囲気を醸成。

などなど。

2.「パーティに出る時間はないけれど顔だそうかな」「本だけ購入していくよ」という方への配慮

「顔だけでも…」のうれしい気持ちを後押し、ワンドリンク+本のコースを設定!

時間があるだけ、涼んでいってね!遅くからでも参加OKとしました。

企画する側も楽しんでくださったからこその、演出の工夫がありました。

おもてなしとは、こういうことなのだなぁと実感しました。

もちろん、お店の方にも無理を聞いていただいたからこそ、できた部分も!

場づくりの前提となる場も大切ですもんね。ありがとうございました。

ファシリテーターのお仕事も同じでした。

ワークショップや会議、プロジェクトをちょっとの工夫で楽しくする。

参加している、つながっている実感を感じる工夫などなど。

プロセスデザインをするときに、これらのエッセンスをポトリと入れることで、より楽しく、充実、でも成果はキチンと出すことができるのですね。

ますます精進しなくては!と思ったパーティでした。

ご参加くださったみなさま、行けないけれど応援してくださったみなさま、そして、企画してくださったみなさま。

このような書籍が出版できたのも、みなさまのおかげです。

本当にありがとうございました。

これからも、よろしくお願いいたします。

ニュースレター第82号「防災リーダー養成講座」でFG

2018-07-02 | ニュースレター

自治体が実施する「防災リーダー養成講座」

バラエティに富む基礎知識が学べます。

そこに、今年はFG(ファシリテーション グラフィック)の講座を入れました。

非常時こそ!アナログ

停電するとPCだけでなく、プリンターも使えません。

そんなときに記録を取っておけるのでしょうか?

はい!そんな時こそ、アナログなFGが必要とされる場面です。

ニュースレター第82号、こちらからご覧ください。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370