ファシリテーションはアート?

2018-04-24 | ブログ

以前、ファシリテーションのプロセスデザインについて「それはある意味、アートだね」と言われたことがあります。

そう言われてみれば…。

ということで、「ファシリテーション≒アート?」について考えてみようと思います。

プロセスデザインとは?

ファシリテーションで話し合いやプロジェクトを目指す所、成果を明確にして、そこへ進めていくプロセス(=過程)を考えて(というよりもイメージして)形にする、デザインする。ということだと考えています。

ファシリテーションは、プロセスとコンテンツを分けるという考え方があります。(こんな感じです。津村先生、貴重な視点をありがとうございます。 https://www.ic.nanzan-u.ac.jp/NINKAN/kanko/pdf/bulletin14/02_07.pdf)

簡単に言ってみると、プロセスは、人間関係や感情を扱う部分と時間やタスクを扱う部分の2種類があります。コンテンツは、話し合いの内容、成果そのものです。くらいで押さえておいていただいて…。

成果にたどり着くためのプロセスは何通りもあります。

そのプロセスを考える、イメージする、デザインするというときに、以下のようなステップが基礎にあります。

①知識 さまざまな手法をどのくらい知っているのか

②適切な選択 ①の手法のうち、どの手法が適切なのか、どのように組み合わせると成果にたどり着くのか、について選択する

③実現可能性 ファシリテーターとして実行できるのか

とても素晴らしい手法であっても、プロセスデザインができても、それを実行して求める成果をだせなければ、画餅に終わってしまいますよね。逆に、人間関係が悪くなったり、不信感が生まれたりというネガティブなことが起こる場合もありそうです。

ファシリテーターとして、プロセスデザインをするとき、自分の力量を把握しておくことも大前提なのでしょう。

アートな部分?

上記の①知識は、本を読むこと、体験することで得ることができますよね。体験した後で、ふりかえりをしておくと記憶の引き出しに整理されます。「この手法は、こんな場合に向くのではないか」「こんなウィークポイントがある」「ウィークポイントを克服するためにはどうしたらいいのか」などなど、体験したときに感じた気持ちや疑問などを整理しておくと記憶に残るようです。

ただ、あまりにもスッキリ!してしまうと、忘れてしまうので、少し心にひっかかりを残しておくことが、より記憶に残っています。

心に引っかかっていると、ふと思い出して「こんなときにも使えるのでは?」「あの手法と組み合わせると、どんな感じになるだろう」などと思考が進むことがありますよね。それを期待して!

それらを忘れずに蓄積していくと、いろいろな手法の組み合わせができていき、どんな話し合いの流れになるのかのイメージができていきます。もちろん、実践してより思考が深まり、広がっていきます。これが②の部分。

思考の中でイメージを膨らませて、イメージ通りに描く、デザインしてみる…

だんだん、アートに近づいてきたような。。。

いよいよ③の実現のステップに進みます。ここは、イメージを形にする場面です。描いたデザイン(=プロセスデザイン)が形になって成果を出すことができるのか?

ここでは、いろいろなスキルが必要になってきます。

・どのような場にしたいのか、そのためのしつらえは?飾りつけとかもしちゃう?

・参加者へのインストラクションは、どこまでのことを、どんな言葉で伝える?

・話し合いが始まったけど、イメージ通りに進んでいない…。さて、どう対処する?

などなど、瞬間瞬間で成果にむけて、臨機応変に対応していきます。

その対応の仕方もファシリテーターによってさまざま。たぶん、対応策を考えるときの変数は、①の知識、体験とふりかえりの量や深さ、そもそもこの場はどういう場なのかというファシリテーターの自覚、ファシリテーターのマインドなどではないかと思います。

「な~んだ、人に依っている部分が大きいんだね。」「ファシリテーターによって異なるんだね」という結論が出てきました。

人に依る、ファシリテーターと参加者、コンテンツなどとの関係性にも依る。一期一会。

ここが「アート」なのではないかと思います。

その場にいた人たちで創り上げていくのが成果(作品?)。

まとめると

プロセスデザインだけがアートなのではなく、プロセスデザインをカタチにしていくこと、そこから導き出した成果もアート作品なのだ。

という結論になってしまいました。

ありきたりの結論かもしれません。(いえ、ありきたりの結論でした)

ありきたりのことを一度理屈で考えてみるのは、意外に楽しく、頭の整理になりました。

理屈としてはまだまだ穴だらけですが、考える土台ができたような気がします。

この土台の上にどのように建物を築いていくのか?そもそもこの土台でよいのか?など暗中模索ではありますが…。

何のためにファシリテーターをしているのか、自分に何ができるのか、どこまでできるのかなどを考えるための一つの視点になるなぁと思いました。

このようなことを考えてみて、自分の行っていることを再認識し、理論づけすることができました。そして、今後も、より精進していこう!というきっかけになり、今までと異なる課題もうっすらと見えてきました。

こんなことを考えることも、大切な事だと思いました。

おつきあい、ありがとうございました。

そして、リピーターになる…(まちあるきからの楽しみ)

2018-04-17 | ブログ

先日、伊東に行ってきました。

(記憶によれば)3回目の伊東温泉。熱海から少し足を延ばして行ってみました。

ホテルは駅から徒歩圏内にあったので、目的の温泉だけでなく、まちあるきも楽しめました。意外に楽しかったまちある記します。

伊東駅周辺のまちあるき

歩いて1時間程度のコンパクトな面積で、昔からの商店街が元気でした。

シャッターのお店はあまり目につかず(ほとんど見えず)、夜の街エリアもしっかりとありました。

(失礼なのですが、ここでちゃんと商売として成り立っているということなのですね。)

商店街は観光客だけで賑わっているというイメージではなく、観光客と地元の住民の方々でにぎわっているという印象でした。

地元のこだわりのお店も多数あり、情報を探しながらとなりますが(商店街のマップは見つけられず…。それだけ地元の方々が利用しているということなのですね。)一軒ずつ尋ねるのも楽しそうだなぁと思いました。

今回、行ったのは喫茶店2軒。自家製のソフトクリーム(ソースも自家製)の昔ながらの喫茶店というイメージで、マスターがご自慢のソフトクリームのお話をしてくださいました。

もう1軒は、写真を撮るのを忘れてしましました…。

こちらは、自家製焙煎のコーヒーのお店。「おいしいホットケーキ」と一緒にいただきました。コーヒーとホットケーキの組み合わせ、満足でした。

2軒の喫茶店をはじめ、商店街の中は、地元の方々も利用するため、観光地価格になっていないことがとってもうれしかったです。

そして、喫茶店があちこちに。愛知・岐阜は喫茶店が多いと言われていますが、この商店街周辺の喫茶店密度も高いような気がしました。(データがなかなか見つかりませんでした。見つけた方はご教示くださいませ。)

自分にあったこだわりの喫茶店を探すのも伊東に行く楽しみになるかもしれません。

伊東市の人口など

「人口」 69,597人(2018年3月31日現在、うち外国人513人)人口は減少傾向ですが外国人は増加傾向でした。

「財政力指数」 0.762(2014~2016年)2016年決算カードより(静岡県は0.71964)

産業構成は、第1次産業 789人(2.6%)、第2次産業 3,966人(12.9%)、第3次産業24,762人(80.3%)という構成になっており、温泉地が大きく影響しているのだろうなぁと想像しました。

ホームページを見ると、「観光トイレ」という趣向を凝らしたトイレが市内の各観光スポットにあるそうです。

http://www.city.ito.shizuoka.jp/contents/other000005200/toire.pdf

こんなにたくさん。

観光に行くと、トイレはとても重要。中はどんな感じになっているのでしょうか?興味津々。

こちらも、行ってみたいです。

まちあるきをしてわかる、自分でカスタマイズするまちの楽しみ方がたくさんありそうな町でした。

中高生の想いをサポートする

2018-03-25 | ブログ

毎月開催している「未来茶輪」

3月は春休みスペシャル!中高生が話題提供してくれました。

とても素敵な時間となりましたので、ご報告します。

未来茶輪は

名古屋都市センターさんの11階にある喫茶コーナーをお借りして、毎月1回開催しています。

カウントしているもので48回目となりました。(本当は、もう50回越えているのですが)

主に平日の夜18:30~20:00、ドリンクや軽食・お菓子などを持ち寄って運営しています。

「まちづくり」をキーワードにゲストを迎えて20分~30分ほど話題提供、質疑応答、参加者で対話、発表の流れで進めています。

話題は

先日は、中学生と高校生の二人が話題提供してくれました。

名古屋市のいくつかの区で展開していた「ミニ ミュンヘン」が彼らの住んでいる区で廃止となったので、自分達で開催したいと頑張っているのだとか。

*ミニ ミュンヘンは子どもたちのまちを子どもたちがつくり運営するというイベントです。商店も銀行(地域通貨を発行します)も、そして村長も選挙で選ぶという、まちをつくっていく!というものです。キッザニアの手づくり版のような感じでしょうか。歴史的にはキッザニアがミニ ミュンヘンの商業版でしょうか。)

かれらは、昨年、スタッフとして参加し、こんな楽しいイベントを続けていきたいという想いから始めました。

名古屋都市センターさんが毎年開催している「地域のまちづくりびと養成講座」にも参加し、そこに参加していた大人のサポートを得て、準備を進めているそうです。

未来茶輪が始まる前にお集まり、プレゼンの練習もしてくれたそうで、作りこんだことが感じられる、本当によくまとまった資料(パワーポイント)も作成してくれました。この資料だけでも、素晴らしいと拍手を送りたくなります。

そしてちょうど20分のプレゼン。(大人では、こうはいきません。長引く傾向があります 笑)

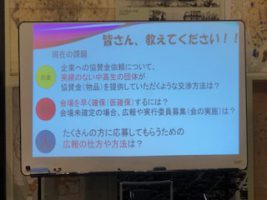

イベントの課題は

今の課題は、お金、場所、人だとか。

お金は、区の助成金を20万円も獲得!したそうですが、まだまだ足りないらしいです。場所を借りるとすると、公共施設の予約は3か月前から、しかも抽選となかなか決まりません。そして、スタッフも足りない…。

こんなたくさんの課題を話し合ってひとつずつクリアしていく、若者(生徒)。それを支える大人。なんて素敵な人たちなのだろう!と思いました。応援したくなりました。

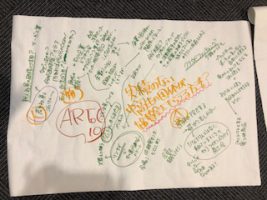

参加者全員での対話は、もちろん、3つの課題について。

テーブルを「お金」「場所」「人」に分けて、興味のあるところへ移動。そこでアイデアを出してもらいました。

こんな、素敵な子どもたちを前にして、大人も真摯に課題について語り合いました。

たくさんのアイディアと(少しですが)寄附金も集まりました。

子どもの気持ち、やる気を大切にしたい!という大人とつながったように見えました。

主催するほうも、やって良かったとうれしくなりました。

これからも

こんな場をもっと創っていけたら、うれしいなぁ。

最後に、高校3年生が飛び入り参加!

なんと、始まる2時間前に、未来茶輪のこと、今日のゲストのことを聞き、電車で40分くらいの市外から参加してくれたそうです。

きっと、何かしたいという気持ちがあったのだろうと想像します。熱心にメモを取っていました。発表もとっても上手でした。

こんな高校生がまだまだいるんだ!と温かい気持ちになりました。

桜の新名所を市民の手で!

2018-03-17 | ブログ

このところの暖かい陽気で、桜の花の便りもちらりと聞こえるようになってきました。

愛知県岡崎市は、毎年4月1日から桜まつりが開かれ、ソメイヨシノがとても美しい桜の名所です。

https://okazaki-kanko.jp/feature/sakuramaturi/top

その岡崎に新しい桜の名所ができています。

桜と言えば、ソメイヨシノが一番に頭に浮かびますが、ソメイヨシノよりも一足早く咲く「河津桜」です。

徳川家康が生まれた岡崎市は、徳川家の家紋から「葵」という言葉をよく使います。この桜も「葵桜」と市民の方々が呼んでいます。

以下は、私の記憶の限りですが…

この葵桜は、一人の市民の発想から始まりました。

ソメイヨシノで有名な岡崎。せっかく桜の名所なのに、ソメイヨシノが咲くまでは人は訪れない…。

ということで、ソメイヨシノよりも一足早く咲く河津桜を乙川の堤防に植え、ソメイヨシノが開くまでの間、まだまだ寒い時期に岡崎を訪れてもらおうと考え、少しずつ実行に移していきました。

ただ、川の堤防は、個人所有ではないので自治体や国の許可が必要になります。

何度も掛け合って植樹を続けたと聞いたことがあります。

市民の方々の応援(資金も手間も)を受けて、みんなで植えていったのだとか。

(今は、お彼岸にも賑わいを!ということでヒガンバナも植えているそうです。)

それが見事に成就し、今では、岡崎市の景観100選にも選ばれるようになったのです。

http://okazakikeikan.boo-log.com/search.php?search=葵桜

その近くでは、発案者で中心人物のお宅のガレージでフリーマーケットを行ったり、トン汁などをふるまったりしながら、知名度を上げ、賑わいをつくっていったのです。

観光名所を市民の手でつくる!市民のパワーを感じます。

そして、散策して体感するだけでなく…

川沿いに建っている公共施設「竜美ヶ丘(たつみがおか)会館」の2階にレストランがあります。

そこから、桜を眺めながら、桜スウィーツをいただく。

目にもお腹にもうれしい時間も楽しめます。

3月中旬。岡崎へお越しくださいませ。

災害時の心のケア~素人でもできることがありました~

2018-02-25 | ブログ

毎月1回、開催している「未来茶輪」。

2月は「災害時でも(こそ!)心のケア~臨床心理士に聞いてみよう~」でした。

スパっと本質を言ってくれる、臨床心理士の成田有子さんをゲストにお迎えして、3.11のときに行ったカウンセリングなどをお聞きしました。実際の体験とそこから導かれた教訓など、心に沁みるお話でした。

その中で印象的だったのが、「サイコロジカル ファーストエイド」http://www.j-hits.org/psychological/pdf/pfa_complete.pdf#zoom=100 は、素人用にできているということでした。

HUG(避難所運営ゲーム)のアレンジを成田さんと検討していたときに、教えていただいたはずだったのですが…

専門家につなぐまでにどうするのか、という内容なのだそうです。

そして、「こんなときはこんな風に声をかけようね」ということが書かれています。

例えば…

子どもや思春期の人に対応するときには Working With Children and Adolescents

・幼い子どもに対応するときには、椅子に座るか、子どもの視線の高さにあわせてしゃがみましょう。

・学童期の子どもに対しては、感情、心配なこと、疑問を言葉にできるように手助けしてください。普段気持ちを

あらわすのに使っているシンプルな言葉(頭にきた、さびしい、こわい、心配など)を用いましょう。「恐怖」「脅

え」などの極端な言葉は、かえって苦痛を増すので、使わないでください。

・子どもの話を注意深く聞き、あなたのことをちゃんと理解しているよ、と伝えましょう。

・子どものふるまいや言葉が、発達的には退行しているように見えることがあることを知っておいてください。

・言葉づかいを子どもの発達レベルにあわせましょう。幼い子どもには通常、「死」のような抽象的な概念は伝わ

りにくいものです。可能な限り、シンプルで直接的な表現を用いてください。

・思春期の人に対しては、大人同士として話しかけましょう。そうすることによって、かれらの気持ちや心配や疑

問にあなたが敬意を払っているというメッセージを送ることができます。

・子どもに十分な情緒的支えを提供できるよう、親の機能を補強し、支えてください。

というようなことです。

実際に教えてもらった中で印象に残ったのは

パニックになっている子どもには、まず椅子に座らせて、手をその子の膝の上に乗せるように促すこと。

そして、しばらく待ったり、深呼吸したりして落ち着かせる。

のが良いそうです。

デモンストレーションでパニックになった子どもの役をしてみたのですが、このような体勢になると、とても落ち着きました。

緊張してドキドキするときや不安なときなど、このような体勢になれば、落ち着くのでしょうね。

今度、やってみよう!と思いました。

もう一つは、あまりにショッキングなことがあると、人は無表情になる。ということでした。

感情をどこかに置いてきてしまうのでしょうか?あまりのことで、受け止められないのかもしれません。

災害時、自分も含めみんなが、そのようなことにならないように、

普段から、「減災」を考えておかないとおけないのだなと思いました。

対話の内容は

成田さんのお話の後、みんなで対話をしました。お題は「災害時、素人の私にできる心のケア」として、話し合いました。

・ 言いたいこと、話したいことがありそうなときは、傾聴しよう。

・ まずは、あいさつ。声掛け。

・ 話し合う場をつくる(これ、ファシリテーター的ですね)。

・ 情報をシェアする(ストレスが減るのでは?)。

・ 相手を座らせて、自分も座る。

・ 布でくるんであげる。

等のアイデアが出ました。

これらの事であれば、自分がどの程度パニックになっているのかは分かりませんが、少しはできそうな気がします。

ふだんから、考えておけば、いざというときに思い出せるのではないかと思いました。

いろいろなことを自分で考え、言葉にしておくことが大切なのだと改めて感じました。

これからも、小さなことでも気になったことは、いったん止まって考えておこうと思いました。

成田さん!貴重なお話をありがとうございました。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370