岐阜公園辺りを歩いてきました

2025-05-20 | ブログ

ゴールデンウィークの中、大学院時代の仲間が集まるとのことで、岐阜市へ行くことに。

お隣の県でJRで乗り換えなしで行ける!という便利な場所にあるのに、なかなか行く機会がありませんでした。

集合は18:00

であるならば!あち歩きをしてみよう!と3時間ほど歩いてみました。

コースは、

岐阜駅→伊奈波神社→岐阜公園→集合場所

■伊奈波神社

伊奈波神社までは、バスで!

とても由緒のある神社でした。https://www.inabasan.com/

「開運や勝運、水防の神様として信仰されています。特に黒龍社は強力なパワースポットとして有名で、織田信長とも縁が深く、勝運上昇や挫折しそうな時に力を与えてくれるとされています。」

そして、有名なパワースポットでした。

野生のリスにも会うことができました。

このリスはたぶん、岐阜城のある金華山の山頂にある「リス村」から脱走して、野生化したものらしいです。

リス村は、昭和11年に「躍進日本大博覧会」が開催され、当時珍しいタイワンリスを輸入し、そのリスが野生化しました。

そのリスをリス村で再度飼育しているようです。(捕獲されなかったリスの子孫?)

ここであったリスは、

輸入→野生化→飼育→脱走して野生化(または、捕獲されずに逃げ延びた?)

という少し不思議な運命なリスに会ったのでした。

ちょっと大きめサイズのリスでした。

岐阜公園に行く道が、独特の雰囲気でした。

ひろ~い道がカーブして、見通しが良くて…

齋藤道三、織田信長のまちづくり(要塞としての城)への想いが伝わってきました。

■岐阜公園

伊奈波神社から徒歩で岐阜公園へ

岐阜城のある金華山の麓が公園になっています。

敷地内に岐阜市博物館があったり、名和昆虫博物館がありました。

(名和昆虫博物館の初代館長 名和秀雄さんは、ラジオのDJもしていたことがあり、丁度その頃、私は深夜の放送を聞いていたのでした。)

ついつい、深夜放送のジングルを口ずさんでしまいました(笑)

さらに、岐阜城楽市が4月26日にオープンしたばかりで、とても賑わっていました。

ロープウェイ(で金華山に上り、頂上に岐阜城があります)もなんと、90分待ちという賑わいっぷりでした。

集合時間に間に合わなくなる…と諦めましたが、古くからある公園内の売店の方から

「頂上から見る鵜飼はと~ってもきれいですよ」と教えていただきました。

ロープウェイの営業時間は20:00まで。

鵜飼、見ることができます!

次回は、鵜飼の季節、夕方に来よう!と誓ったのでした。

■岐阜城楽市https://meitetsu-pm.co.jp/gifujo-rakuichi/

岐阜城楽市は、なんと今年4月26日にオープンしたばかり!

物産や食事など、お楽しみの施設がたくさんありました。

(17:00過ぎているのに、たくさんの人が並んでいました。)

名古屋城の金シャチ横丁を思い出しますが、広い敷地の中で余裕の配置でした。

なので、

並んでも余裕で、じゃあ並んでみようかなと思えるような気持になりました。

今度、もっと早い時間に来てみよう!

まちあるきの時間を楽しめる岐阜市内でした。

ニュースレター第164号「言語化を意識した授業を始めました」

2025-05-08 | ニュースレター

4月!

会社も学校も、心機一転!フレッシュな気もちになれるときですよね!

昨年度も少しずつ積み上げてきたのですが、今年度は思い切って、

「言語化」を授業の柱の一つにしました。

第1回めの授業の課題として、「オシ」を言語化するに挑戦してもらいました。

その後の授業では、毎回、ふりかえりシートを記入して、言語化のトレーニングをしています。

これは、学生だけでなく、社会人になった(なって久しい)私たちにも、重要なことでした。

コミュニケーションの第一歩!を痛感しています。

どんな成果がえられ得られるか!

楽しみです。

ニュースレター第164号「言語化を意識した授業を始めました」

以下、ご覧くださいませ。

幸福寿命には社会参加が効く!

2025-04-25 | ブログ

毎月開催している「未来茶輪」https://www.nup.or.jp/nui/human/support/miraicafe.html

もう、132回となりました。

4月23日(水)のゲストは名古屋市立大学名誉教授の林先生でした。

がんのお薬の研究をしていらっしゃるのですが、大学でSDGsセンターのセンター長もしていらっしゃいます。

SDGsセンターということで、いろいろなまちへ出かけていくうちに、「まちづくりの沼にはまってしまった」そうです(笑)

お気持ち、分かります!

がんの解説、今のがんの薬のお話も教えていただきました。

(がんとお薬にも相性があるので、どんな薬が効くのか?を調べて、その薬を使えば効率的にがんに働きかけることができる。そんな技術も既にあるのだとか)

そして、幸福寿命のお話。

うまくまとまらないのですが…

メモしていたのですが、情報が多すぎてメモしきれず…

身体が健康でも幸せと感じていなければ、寿命は短い。とのこと。

幸福寿命のためには、笑い、社会参加、生きがい、健康などが要素としてあるとのこと。

(この、社会参加が地域活動も含まれますよね。)

このごろよく耳にする「フレイル」については、

(フレイルとは、わかりやすく言えば「加齢により心身が老い衰えた状態」のことです。しかしフレイルは、早く介入して対策を行えば元の健常な状態に戻る可能性があります。高齢者のフレイルは、生活の質を落とすだけでなく、さまざまな合併症も引き起こす危険があります。(http://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/frailty/about.html))

フレイルの状態でいるときに、上のような要素があると、健康な状態へ移るとのことでした。

うん!地域活動することは、幸福寿命が長いということですね!!

医学的に言っても、地域活動、まちづくりは心身ともに効く!

(いろいろなエビデンスを教えてくださったのに、メモできず…)

ということなのだ!ととても心強くなりました。

ボランティア活動をすると幸せを感じると言われている「オキシトシン」が分泌されるという論文もあるのだとか。

(インターネットを探してみると…

NECも研究しているのですね!言われてみれば、そうかなぁとは思うのですが、驚きです。https://note.nec-solutioninnovators.co.jp/n/n6fef05689143

分かりやすいのでは、https://th-clinic.com/2024/10/05/kouhuku/ がありました。)

そういえば…

まちづくり活動、地域の活動をしてくださっている方々は、お元気そうでイキイキしていらっしゃる方が多いです。

幸せに暮らそう!と思ったら、まず!地域に出てみること。

と思いました。

高齢社会になって、退職してもまだまだ〇〇年も暮らしていく時代には、幸福寿命を心がけたいと思いました。

2025年の幸福度

1位 フィンランド 7.804

2位 デンマーク 7.586

3位 アイスランド 7.530

4位 イスラエル 7.473

5位 オランダ 7.403

6位 スウェーデン 7.395

7位 ノルウェー 7.315

8位 スイス 7.240

9位 ルクセンブルク 7.228

10位 ニュージーランド 7.123

15位 米国 6.894

16位 ドイツ 6.892

19位 英国 6.796

21位 フランス 6.661

46位 キプロス 6.130

47位 日本 6.129

48位 クロアチア 6.125

57位 韓国 5.951

64位 中国 5.818

70位 ロシア 5.661

135位 シエラレオネ 3.138

136位 レバノン 2.392

137位 アフガニスタン 1.859

(※中国は2020、2021年の平均、ほかの国は2020~2022年の平均)

(https://www.asahi.com/sdgs/article/14866028 より)

上の表をみると幸せを感じるのは、経済的なものだけではないということでしょうか。

幸せとは何か?をいつも考えさせられるランキングです。

幸せを感じられる心の余裕も必要かも

熱海って外国人観光客が少ないよね

2025-04-14 | ブログ

温泉地として有名な「熱海」

その名の通り、暖かい気候のイメージがあります。

熱海の温泉に浸かる!を目的にたびたび訪れていますが、京都をイメージすると本当に外国人観光客が少ないなぁと感じていました。

10年以上前と比べると、旅行者が増えていることを痛感。

駅前の商店街はお昼前に到着すると、大変混雑しています。

平日なので高齢者が多い?と思うと意外ににも…若者の旅行者が多くいます。

若者比率、高くなったと感じています。

データで見ると

そこで、熱海市のHPから数字をいただいて、昭和50年から令和5年までの熱海市の観光交流客の推移表を作成して見ました。

https://www.city.atami.lg.jp/shisei/toukei/1001295/1001296.html?utm_source=chatgpt.com より

これを見ると、バブルで一旦減ったものの1996年(9,103,230人)をピークに徐々に減少してリーマンショック2008年の影響で2011年(5,231,252人)を底に増えています。

もちろん、2020年、2021年のコロナ禍は除いて。

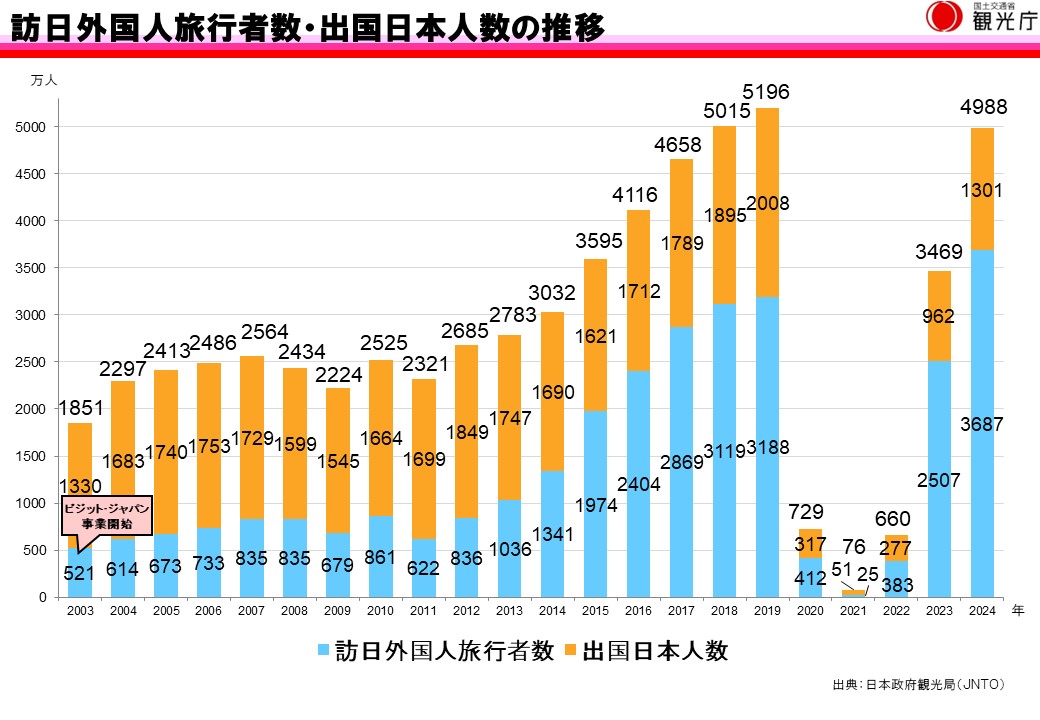

この観光客が増えているのは、以下のグラフ(観光庁HP)のように、日本全体ではインバウンド(外国人観光客)が増えているからと言えるのですが…

(https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/shutsunyukokushasu.html)

(https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/shutsunyukokushasu.html)

京都や浅草へ行くと、インバウンドの観光客がたくさん!

なのに、熱海ではそのようなイメージではないのです。

熱海市のHPでインバウンドの人数を知りたいと思って検索したのですが、なかなか見つからず…

「訪日客不在でも熱海復活 若者人気で5年ぶり宿泊者数300万人超え」という日経ビジネスの記事を見つけました。

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00337/040800148/

この中に、インバウンドの宿泊客数がありました。

2023年で約約9万人、全体の3.2%

この理由は3つ

1.旅館で⼤浴場に⼊ることに慣れておらず、部屋にお風呂がほしい

2.(熱海市から)少し西へ進めば富士山が見られるので、そちらに行ってしまう

3.熱海市の魅力の一つである昭和レトロな町並みも、江戸やそれ以前の日本の情景を想像するインバウンドにとっては物足りなく感じる

とのことでした。

そして、若者が増えたのは

若者向けに2013年に熱海市が「意外と熱海」というキャンペーンを始めたこととのことでした。

今後を考えるとインバウンド?

この記事のまとめには、

「インバウンド客と日本人客では、落とす金額が5倍も差があるので、今後日本人の人口が減っていくなかではインバウンドにも力をいれていくことが望まれる」

とありました。

熱海も京都や浅草みたいななるのかな?と思うと、少し窮屈です。

今でも、熱海でお気に入りの喫茶店も人がたくさんいて(それは好ましいことですが)、

(今まで楽しみにしていた)ゆっくりと寛ぐというのが、心苦しい気持ちになってきています。

もっと人が増えたら…

ということで、最近は熱海から少し足を伸ばして

湯河原や伊東に行ったり…

こちらも、人が増えているような気がします。

温泉地が活き活きとしているのは、訪れる側としても、元気をもらえてうれしいことです。

が、ぼ~っと、ゆっくりしようと思うとだんだん難しくなってくるんだなぁとも思います。

余談ですが…

・熱海も、大浴場もありますが、個別にお部屋に温泉がある宿泊施設が増えていると思いました。

コロナ禍の影響も大きいと思いますが、その前から、少しずつ増えていました。

・2011年に東北新幹線に乗ったときに、隣に座ったアイルランド出身の男性とお話をしました。

そのとき、アイルランドからご兄弟が来日。彼が日本のお風呂の入り方を教えてから、ご兄弟は旅行に行った。

とお話してくれました。

・20年ほど前、東京で昔の修学旅行で泊まるような宿の大浴場で、外国の女性が入ってきたのですが、洗面器やいすの使い方が分からない様子だったので、

おせっかいして教えてあげたのでした。

そうか!大浴場初めてかも!使い方分からないのが当たり前だよね。と思ったことがあります。

などなど、楽しいことを思い出しました。

ニュースレター第163号「未来茶輪11年」

2025-04-01 | ニュースレター

2014年4月からはじめた「未来茶輪(ミライカフェ)」。

毎月1回、名古屋都市センターさんで開催しています。

もう、11年!

息切れせずにやってくることができました。

そして、やっと!

ふりかえることができました。

そして、新しいことに少しずつ挑戦していくことにしました!

新しい場所、新しい仲間。

きっと、より楽しくなる!と信じて、進めていこうと思っています。

ご支援、よろしくお願いします。

https://www.nup.or.jp/nui/human/support/miraicafe.html

https://www.facebook.com/profile.php?id=100052411782125&ref=embed_page

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370