アツイ想いを発信する!

2022-02-13 | ブログ

ちょうど今、FAJ(日本ファシリテーション協会)中部支部で1~2月の連続定例会(イベント型)というのを開催しています。

ちょっと新しいことしてみよう!と集まった仲間とともに企画しました。

昨年6月にあったFAJの大阪サミット(FAJ内での全国イベント)で、サミット宣言がでました。この中に、「孤立と分断をファシリテーターが解消する」というくだりがあります。この「孤立と分断」の解消に向けて、何ができるかを考えてみよう!という趣旨です。

毎回、ファシリテーションとはあまり関係のなさそうな、でも、社会課題の解決に挑戦している方をゲストにお呼びして

30分くらいのお話と対話、共有などで2時間を過ごします。

その第2回が「にっぽんど真ん中祭り(略して「どまつり」)を立ち上げて23回も継続させている、現在は公益財団法人にっぽんど真ん中祭り文化財団の専務理事、水野孝一さんがゲストでした。https://www.domatsuri.com/

(https://www.domatsuri.com/ より)

どまつりは

名古屋の夏の風物詩にもなっているような…

毎年、8月の終わりに開催される、よさこい踊りから出発した踊りの祭典です。水野さんのお話では、名古屋には(徳島のよさこい節や北海道のソーラン節などの)有名な民謡がなかったので、各地の民謡を元に創作ダンスをしてもらおうと始めたそうです。なので、お国自慢ができます!

お国自慢ができるのは、まちづくりでは地域アイデンティティが醸成されること。まちづくりにもピッタリなお祭りです。

そういえば、地域のつながりをつくっていくには、イベント(祭り)が一番と昔から言われています。

そして、「観客動員ゼロ=全員参加型」をコンセプトにしていらっしゃいます。

水野さんもファシリテーションのスキルを使って、さまざまな会議、プロジェクトを進めていらっしゃいました。

数々の物語があって、(ありすぎて)どまつりのことを語りだすと、これまたキリがありません。

そして!

以前、ご縁をいただいてどまつり合宿のファシリテーターをさせていただいたことがあります。

(ピンチヒッターでした)

そのとき、水野さんにお目にかかって、「アツイ想い」を持った方だなぁ。この熱量でどまつりもアツイのかしら?と思っておりました。

毎年、ファイナルステージを生で見ていて、病みつきになっております。

今回は改めて、公益財団法人になった経緯や、コロナ禍の中でも(2020年、2021年)オンライン開催とした想いなどをお聞きしました。(初めてのお話も多く、とっても興味深いものでした)

お話の中で、何度も口にされていたのが「発信」という言葉でした。口にする。発信する。

有言実行という言葉がぴったりでした。

想いを口にすること。言い続けること。

これが、大切なんだ!思いました。

コミュニティ・オーガナイジングという手法があります。

人を巻き込むためには、私→私たち→それをするのは「今」と語るというものです。

水野さんのお話の中にも「私たち(水野さんは我々とおっしゃっていました)」が何度も出てきました。

私たちが「今」実現させていく!というとっても力強いメッセージが語られていました。

こんなにアツく語られると、ついつい引き込まれてしまいます。

そして、それがとっても心地よいのです。

私にもできるかも!関わってみたい!!という気持ちになります。(巻き込み力とはこういうことかも)

きっと、引き受ける覚悟=胆力があって、その上で想いを語るから力強さがあふれているのでは?と思いました。

その後は?

水野さんのお話に刺激されて(そそのかされて)、ついつい、いろいろなことをしてみたい!と妄想してしまうのでした。

こんなに力強いファシリテーターになれたら…

何かを語るとき、まっすぐに将来を見ながら想いを込めて語る!

ファシリテーターとしては、ワークショップなどでは、あまり自ら自分の意見を言いませんが、

自分の想いについては、ここぞ!という時だけでなく、普段から言葉にして発信し続けることが、自分の想いを実現させることになり、

力強いファシリテーターになれる方法なのだと思いました。

これからも、より精進していこう!

(ここぞ!という時には)アツく語るファシリテーター(もちろん、行動も!)を目指してみようと思いました。

歩くと見つかる!身近な自然

2022-01-22 | ブログ

コロナ禍の中、気が付いたらPCの前に一日座っているということ、ありますよね。

一日歩いた歩数が数百歩という日も少なくなく。

みなさまも、「運動」を心掛けていらっしゃるかと…

今まで車で出かけていた場所でも、少し歩いてみようか?という気持ちにもなりますよね。

と、思い立ち、自宅から500mほど先にあるスーパーマーケットに歩いていくようになりました。

(今まで、こんなに近いのに車で移動していたなんて。歩いてみると近くて驚きました!)

そのスーパーマーケットまでの道のりには川ではなく、用水が並行してあります。

買い物をした帰り道は、その川沿いを歩いていきます。

すると・・・

この川のことを少し

この川は今、3面張りなのですが、土砂が堆積し、木が育っています。

30~40年経った区画整理事業で、改修されました。(記憶は定かではないのですが、たぶん、改修後30年は経っているかと思われます)

工事前は、鯉や鮒、メダカが泳いでいて魚とりをしたり、

春になると土手には、土筆やノカンゾウが生えてきて、採って食べたりしていました。

魚とりに夢中で川に落ちそうになったことや、ヘビが川を泳いでいるのを目撃したことなど、いろいろな体験をさせてもらいました。

3面張りになってしまうと、すっかり自然は消えてしまいました。

生活排水が流れていたので、改修当時~10年ほどしても川辺に降りると、臭いがしました。

それでも、なんとなく生き物がいる気配がありました。

カニが(発見したときは、もう、死んでいましたが)生息していたようでした。

こんな水にも生き物が住むんだなぁ。

そして、今!

昨年の秋ごろから、川沿いを歩くようになりました。

すると、かるがもの親子がじっと並んでいているのに遭遇しました。

そして、かもがいたり、鵜がいたり、シロサギまで。いろいろな鳥が来ています。

今日は、どんな子たちに会えるのか?を楽しみに歩いています。

カラスが、大きな魚をついばんでいるところにも出くわしました。

鯉が川で泳いでいましたが、まさか…

先日、嵐が去ったあと、水嵩が増していましたので、かるかも親子はどうしているのか?今日は会えないのか?と探しながら歩いていますと…

場所を変えて、ちゃんと仲良くエサをさがしていました。

さすがです!

毎回、新しい発見をさせてくれる身近な自然に感謝しています。

こんなに近くに自然があった!と気が付いた

日常のちょっとした発見は、うれしいものですね。

つい、聴いてほしくなってしまいます。

facebookでも、みなさんのお散歩の投稿が増えたような気がします。

きっと、身近な自然を愛おしく思って、つい、投稿したくなるのですね。

投稿する方も、それを見る方も、ちょっと笑顔になる時間になっているのですね。

『ファシリテーションとは何か』早速、読みました

2022-01-11 | ブログ

2021年末に出版された『ファシリテーションとは何か』ナカニシヤ出版、を早速読みました。

各界からファシリテーションに関わっている研究者の知見を集めたご本となっています。

(アマゾンより)

(アマゾンより)

今まで存知あげなかった先生も執筆されていて、とても興味深い内容でした。

この中で特に印象の残ったのが3つありましたので、ご紹介します。

1.ファシリテーションとコミュニケーションの関係(はじめにから)

pⅹⅴ

「人々が集まって、やりとりをしながら共同で何かを行うときに、コミュニケーションの場を保持し、そのプロセスに働きかける取り組み・仕組み・仕掛け」

とあります。

ファシリテーターがコントロールする場では、自由にコミュニケーションがとれないのではないか?という批判に対する筆者(井上義和)による考察から出た、ファシリテーションの定義です。

フリーに話をしてよいという場では、コミュニケーション能力の高い人がその場を支配してしまい、コミュニケション力の高くない人は話に入ることもできない状態となることが散見されます。

ところが、ファシリテーターがファシリテーターとして機能している場であれば、コミュニケーション能力の差をファシリテーターが「場を保持する(ファシリテーターの中ではホールドすると呼んでいます)」ことで、格差が縮小し、対等な話し合いの場ができます。

今まで、うまく言語化できなかったコミュニケーションとファシリテーションの関係を整理してくいださっています。

お陰でスッキリ!できました。

2.ファシリテーションの書籍(第4章から)

筆者(牧野智和)が2000年からの「ファシリテーション」「ファシリテーター」という名前が含まれている書籍を集計して、

その結果を棒グラフで示してくださっています。(ここでは、ご紹介しづらくて申し訳ないです)

このグラフによると2000年~2006年はほぼ順調に増加し、2007年が突出。その後幻想し、2011年、2013年に急増、その後はほぼ横ばいな感じです。(とってもおおざっぱで申し訳ありません。詳細は、本書をご覧くださいませ💦)

この増減の理由は定かにはなっていませんが、2011年、2013年は3.11関係のこともあるのでは?と推察できるのでは?(根拠がないのですが)。2013年以降は毎年10冊以上が出版されているようです。

毎年の出版数を見れば、ファシリテーション、ファシリテーターが普及しているという根拠にはなると思います。そして、単なる流行ではなく、社会に必要なものなのだと。

一度、集計してみたかったので、集計くださって、感謝です。

ファシリテーションに関する本は、ビジネス書として出版されていることが多いとのことです。ビジネスの場で「非生産的な会議から脱却し、根回しによる妥協や利害調整ではなく。組織のメンバーそれぞれが知恵を出し合って論理的にも感情的にも納得できる結論を導き出すアプローチがファシリテーションである(堀『ファシリテーション入門』2003年)という需要が増えてきたことが原因の一つなのかもしれません。

3.ファシリテーションの概念整理(第5章から)

ファシリテーションは「促進する」「容易にする」という意味があります。では何を「促進する」のか?何を「容易にする」のか?について、整理してありました。(地元、愛知県にある南山大学の中村和彦先生の担当パートです)

親和図がかかれており、輪は3つ。

一つは、タスク(課題解決/合意形成)

一つは、ラーニング(体験/学習)

最後の一つ、リレーション(関係性)

となっています。

そして、タスクの項目に「まちづくり」が位置付けられていました。

そうなんです!

まちづくりのワークショップはタスク重視なのです。限られた時間にその回の目標を達成することが求められます。

(大切な税金で開催されていることが多いので、当然といえば、当然なのですが…。意外に他の分野の方からは、まちづくりってゆるゆるしているねと言われることがあります。)

このことは、中村先生の図を見て「やっぱりそうだよね」と自分で納得してしまいました。

「こんなことをやっているよ」と他の分野で活躍しているファシリテーターと話をすると、「とってもタスク重視なんだね」と言われます。

参加してくださっている市民の方が、納得して(次の行動に進んでみようと思って)くださるし、毎回の到達したかった目標は達成している!という課題を毎回クリアしているのでした。

改めて、自分がやってきたことをふりかえり、整理してくださったお陰で言語化できました。

ふりかえる中で、まちづくりにおけるファシリテーション、ファシリテーターに求められること(自分はどう対峙してきたのか?も含めて)改めて考えることができました。そして、これからについても!

さらには、ずっと温めている単語、「熟議民主主義」にもファシリテーションは必要なのだという第6章もあり、わくわくして一気に読んでしまいました。

ノウハウやスキルでないファシリテーションのご本でした。

レトロ建築って惹かれます「伊東の東海館」

2021-12-21 | ブログ

先日、伊東に行きました。

伊東には「東海館」というレトロな建築物があります。

木造の3階建て。屋根には展望台(というのでしょうか?)もあり、見るからに「レトロ」な建物です。

レトロ建築とは?

「レトロ建築を端的にいえば、歴史が感じられる古い建物のことである。

一般的には、明治、大正、昭和期に建てられた西洋の建築様式に影響を受けた建築物などをいう場合が多い。例えば、東京駅がその代表である。ちなみに、法隆寺や金閣寺などの歴史的建造物は、レトロ建築とはいわない。」

そして…

「レトロ建築は、建築史的には正確さを欠くかもしれないが、明治期以降に建てられた西洋式建築、昭和初期の看板建築、関東大震災前の蔵造の商店、さらには江戸時代の農家などの古民家などを含む、総称ということができるだろう。

それらは建築史的というより、歴史を刻んできたことに意味がある。」

とも書かれています。(https://r-nokai.com/entry-4.html)

川っを挟むと全体像が見えました。

きっと、建物には、刻んできた時間と、先人の想いや暮らしがしみ込んでいるのでしょう。

見ているだけでも、中に立っているだけでも、じわ~っと伝わってくるものがあります。

伝えるものがある!自然に伝わってくる!というのも素敵です。

今を生きている私たちは、次世代、次々世代に伝えられるものがあるのだろうか?

どんな遺産を残すことができるのか?

(負の遺産をくれたねぇと思われるのは、ツライのですが…)

東海館について

「東海館は昭和3年に庶民の温泉宿として開業し、沢山の方々に親しまれ大いに賑わいました。当時の職人たちが腕をふるった自慢の建物は、桧や杉などの高級な木材や変木とよばれる形の変わった木々をふんだんに用いた美しい和風建築です。廊下や階段、客間の入り口など、館内随所に職人たちの手工を凝らした建築美が生きています。今や貴重となった伝統的な日本建築様式を、心ゆくまでご覧下さい。」

と伊東のHPにありました。(https://itospa.com/spot/detail_52002.html)

入り口です。

東海館の中に入ると、以前ご紹介した名古屋市中村区大門(おおもん)にある遊郭建築に似ていると思いました。

確かに、遊郭も旅館も小部屋があるということは、同じでした(笑)

東海館も一つひとつのお部屋の造りが異なっていて、宿泊に来た人たちが何回来ても飽きないようになっているのかもしれません。

今は、昼間に見学ができ、中にはミニ美術館もあり、地元の作家さんの作品も見ることができました。

喫茶コーナーもあるので、ゆっくりと木の家の雰囲気と窓から見える景色を楽しむことができました。

一日、ゆっくりと今の時間の経過を楽しめる、もっと長い時間の経過も楽しめる、そんな空間でした。

隣の建物もレトロで、ゲストハウス&日帰り湯となっていました。

(次回は、ここに泊まってみたい!)

(きっと旅館として活躍していたときから)貴重な木造の旅館でした。

レトロ建築は、手入れがたいへんそう…

木造の3階建てはとっても素敵ですが、手入れが大変そうだなぁと思います。

手間も金銭的にも…

以前、岡崎駅前に木造3階建ての旅館があったのですが、区画整理の際に取り壊してしまいました。

その2~3軒隣にあった洋館(本当にずっと暮らしていらっしゃいました)も…

その前を通るのがとても好きでした。ある日、無くなってしまっていて、悲しかったことを覚えています。

そういえば、区画整理前の岡崎駅周辺には、レトロ建築が点在していました。

カフェとして活用されていたお気に入りの建物も、いつの間にか姿を消しています。

(無くなってしまった「ビバリーヒルズ」という喫茶店。写真が食べログに残っていました。なつかしいです)

(無くなってしまった「ビバリーヒルズ」という喫茶店。写真が食べログに残っていました。なつかしいです)

まちとしては、とても寂しいのですが、所有者としては維持管理が大変なのだろうなぁ(致し方ない。のかしら?何か保存の方法があるのでしょうか?静観していたことが残念)

そういえば…

友人の家が、昭和初期の建物でした。(今でも彼女はその家に住んでいます)

代々、お商売をしているので、お店には古い金庫もありました。TVドラマに出てくるような漆の大きな金庫。

ある日、ふらっと立ち寄ると、彼女は雑巾をかけていました。

「たいへんだね~」と声をかけると

「この家に住み続けることがプライドなの」と言っていました。

このときの彼女の表情や言葉がとても印象に残っていて、こちらも誇らしい気持ちになったことを覚えています。

この気持ちが、子どもたちにも繋がっていくと素敵。

レトロ建築ブーム

今、レトロな建物をリノベーションして住むという人が増えています。

古民家の暮らしを楽しむということなのでしょうか?

この家が好き!という人が住んでくれるのが、建物にとってもうれしいことなのかもしれません。

やはり、家は人が住んでこそ!なのですね。

住まなくなっても、人が出入りすることが、建物が長い時間を繋いでいくためには必要なのだなぁ。

レトロ建築を保存、活用しよう!と古民家の手入れをしている方々にも、感謝です。

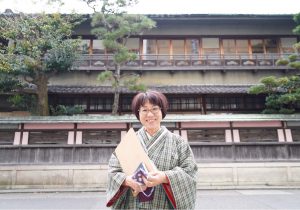

名古屋市中村区にあるレトロ建築の前で撮っていただきました。このときは、着物でワークショップのファシリテーターをしました。特に、所有者さんに喜ばれました。)

やっぱり、動画って分かりやすいですよね

2021-12-10 | ブログ

この頃、インターネットで検索すると、必ずと言っていいほど動画も出てきます。

気になると、ついつい見入ってしまいますよね。

毎日、配信されるのを楽しみにしているYouTuberもいますよね。

研修で動画を見ることも

先日、オンラインHUG(避難所運営ゲーム)の研修をさせていただいたのですが、

それは、防災訓練の後半。という位置づけでした。

コロナ禍で行う防災研修。

前半の研修は、実際に避難所へ支援に行った方々の経験、そこから得られた教訓を動画で紹介してくださっていました。

写真や分かりやすい図もあって、とっても勉強になりました。

これを、事前に見ておくというものでした。

やはり、動画は分かりやすいです。

その人の強調したいことや感情までも伝わってきました。

そもそも、この研修のお声かけも動画を検索して見つけてくださったことが始まりでした。

その動画がこちらです。

↓↓

ちょっと恥ずかしいですが

(さすがTV局。分かりやすくまとめてくださっていました)

オンラインの授業でも!

昨年の4月から7月のほとんどの期間、大学の授業もオンラインで行いました。(今では、そのときの悪戦苦闘がちょっと懐かしいです)

そのときは、パワーポイントで動画を作成し、YouTubeにアップ。学生さんたちにはURLを伝える。授業後には、ふりかえりシートをオンラインで提出してもらっていました。(なんと、評価もオンライン!)

私は、この動画を事前学習として作成し、オンタイムで集まってもらい、授業をしていました。

オンラインであっても、グループワークはしたい!と考えていますので。

オンラインの授業では、「一度伝えたくらいでは、ワークの方法がなかなか通じにくいなぁ」と思っていました。

自分がオンラインのワークショップに出ても、意識がふっと飛んでいると、講師の方が言ったことがすっかり抜けてしまい、メンバーに確認する。ということがしばしばあったからです。

ほとんど、初めての話を聞き、ワークをする。しかもオンラインで…

と、学生の負担はたいへんなものがあっただろうなぁと想像します。

ところが!

さすが、デジタルネイティブ世代!

私がアップした動画を活用してくれていたのです。

グループに分かれてから、何をどう進めるのか?が分からないと、動画を見て「先生は、こうやって。って言ってるよ」と確認して、話し合いながら進めてくれていたのです。

こういう使い方があったのか!

と、驚くとともに、いろいろな活用の仕方があるんだなぁと思ったのです。

そして、動画の力も!

きっと、文字情報だけだったら、こんなふうにスムーズにいかなかったのでは?と思います。

共有も簡単にできるので、みんなで同じ情報を一斉に見ることができる!考えてみるとすごいことなのですね。

リアルの効果もあります

そして、2回ほどリアルの対面授業があり、初めてのリアル・グループワークを体験した学生たち。

再び、オンラインに戻ることになったのですが…

一度(正確には2度ですね(笑))リアル対面でのグループワークを経験していたので、オンラインになってのグループワークでも私のやってほしいことや意図が伝わりやすくなっていて、グループ内での話し合いも盛り上がったようです。

リアルに顔を見ること、リアルで体験することの重要さも分かりました。

コロナ禍が収束しても、オンラインはなくなりませんよね。「リアルとオンライン」この組み合わせというか、バランスが工夫のしどころになってくるのですね。

その中では、分かりやすい動画を作成して、見ていただくことも大切なのだ!と改めて自分の活動をふりかえりました。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370