プロセスを振り返ることは学びがたくさん!

2020-11-25 | ブログ

先日、FAJ(日本ファシリテーション協会)の中部支部の定例会に参加しました。

失敗事例から学ぶことを目的としていました。

事例を出し合って、プロセスをふりかえり、学びにつなげようという会です。

(https://www.faj.or.jp/base/chubu/event/20201121-11183/)

参加したみんなで事例を出し合い、2つの事例をピックアップして行いました。

一つは部下にファシリテーターを任せたところ、話が横にそれてしまい、会議が進まなかったっという事例。

もう一つは人事評価の会議がいつも揉めてしまい、決裂してしまうという事例でした。

「話が横道にそれてしまう」事例では、プロセスを逆からたどっていきました。

・会議の目的と目標を明示し参加者が共有することがまずは重要。

←これができれば、全員が今日はここまでいくのだな、いきたいねと合意ができます。

・話がそれたときは、パーキングロット(板書するときに、ホワイトボードのすみに書いておく)に置くこと

←これがうまくてきると、ホワイトボードにはゴールに向けた話し合いのみがメインの場所に書かれているので、より、話がそれにくくなります。

「人事評価会議」でも、同じフォーマットですすめようとしました。

が!そもそも会議の目的は共有されているのか?

いや!その前にその会議は必要なのか?参加者はその場をどのようにとらえているのだろうか?などが話題になりました。

会議プロセス前の段階からのふりかえりをしました。

この定例会に参加してみて、分野は異なっていてもファシリテーターとして、共通する事柄がたくさんあると思いました。

ファシリテーションの基本は同じ!

・目的(ゴール)を参加者とともに共有すること

参加者のゴールに対する必要性の共有や納得も必要

・そのゴールにむけての進め方も共有すること

・そもそも、その会議で何をしたいのか?何を目指しているのかを確認することが最も重要

などでした。

そして、そこから、次のステップを考えていく。

順に一歩ずつ合意を取りながら、確実に進めていくことが大切なのだと改めて感じました。

そして、その趣旨にあったフォーマットがあると話し合いがよりスムーズに進むこと、発見が多いこともわかりました。

(適切なフォーマットを作成するのも、ファシリテーターの力なのかもしれません)

定例会では基本ができているという前提で、もっと次のステップに早く行けるようななことをやってみたい!という会が多かったのですが、じっくりと「ファシリテーションの基本」について考えることがいかに重要なことなのかを改めて感じる会となりました。

そして、みんなで対話しながらふりかえることも貴重な時間だと思いました。

沖縄へGo Toしました

2020-11-10 | ブログ

「Go To トラベル」が盛況です。

沖縄県浦添市でお仕事をさせていただいているので、ここはじっくりとお仕事ではない「まちあるき」をしに行こう!と行ってきました。

Go Toありがたいです。

今回は、今まで行きたかった2カ所をご紹介します。

港川ステイツサイドタウンへ

浦添市にある「港川ステイツサイド タウン」

一度ゆっくりと散策してみたかったスポットです。

https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_2389/

アメリカ軍の社宅用に日本人がアメリカ仕様で造った一角だということでした。

今は、住んでいる人もいますが、お店や会社が入っていて、観光スポットになっています。

古いものを大切にして観光資源に変える!(古民家再生と同じなのかも!)

色あせても、アメリカンな雰囲気を保っていこうとしている努力が見えます。

新しくオープンしていくお店は白を基調にポップな色が差し色でミックスされて、散策していると気分が明るく、楽しくなってきます。

道の名前もアメリカの州の名前になっていて、アメリカに行った気分になれる(?)

駐車場の看板もアメリカン!

お昼をこの中のカフェでいただいて・・・

ポップで楽しい内装とアメリカと言えば!のハンバーガーをいただきました。

ボリュームたっぷりでした。(ここもアメリカン!)

これが、とってもボリューミー

さて、次の目的地へ・・・

の前に、もう一件、かわいいカフェを見つけてGo To。

いただき過ぎました・・・

フクギ並木

もう一カ所行ってみたかったのは、美ら海水族館近くの「備瀬のフクギ並木」ここで、水牛の車に乗る!と張り切って行ったのです。

https://www.tabirai.net/sightseeing/tatsujin/0000363.aspx

ここは、海からの風を防ぐ防風林。フクギは沖縄では風を防ぐのに使われているのだそうです。http://spinfo.jp/okinawa/motobu/bisefukugi/

まずは、自分の足で歩いてから!と散策してから乗り場へ!

ところが・・・

水牛の車は11月からは土日のみ(OMG)

乗り場の奥にいる3頭の水牛たちに「今度は乗っけてね」ご挨拶をして、去ったのでした。

フクギの並木のイメージでは、フクギの木が2列にずーっと並んで飢えてあるのでは?と思っていたのですが、迷路のように数本の道がありました。後で調べると、フクギに守られた集落だったのでした。

普通の民家の他に、休憩スポットだけでなく、古民家の宿、一棟貸しの宿などもよく見ました。(ここに泊まってみるのも楽しそうです)

どこまでいけば、終点なのか?来るときと道が違う(汗)とドキドキしながらのリアル迷路でした。

ハイビスカスがとってもきれいでした。

この方は、どうやら釣った魚をここでさばいていらっしゃるようでした。

(おまけ)ビオスの丘へ

予定にはなかったのですが、雑誌で見かけて行ってみることに。

広い敷地の公園で自然を活かしたアトラクションもあります。

ジャングルクルーズのような船に乗って、池を周遊。

(もちろん、本物の)水牛がいたり、琉球舞踊があったり・・・

美しい蘭の花々も見るだけでなく、香りも堪能させてくれるアナウンスのとってもお上手な船旅も楽しめました。

(沖縄では有名人らしい)

本物のアトラクションです!

この船に乗りました。沖縄気分上昇!

この船のクルーさんのオススメのブランコとハンモックもチェックして!

ゆったりとした時間を味わってきました。

ここでも水牛の車に乗るチャンスがありました。この水牛のお尻にハートマークが♡

この後、まだまだ旅は続いたのでした。。。

きれいな海をゆっくりと眺めて、沖縄の文化に触れることができました。

ワールドカフェ25年!

2020-10-23 | ブログ

この頃、ワークショップをするというときは、ほとんどワールドカフェという進め方をしています。

ワールドカフェと言ってもコーヒーを飲むわけではなく…

対話をする方法のひと一つです。

ワールドカフェとは

リラックスしたカフェのような雰囲気の中でメンバーチェンジしながら対話する手法

簡単すぎますが、一言でいうとこんな感じでしょうか。

進め方はとってもシンプル!

①4人で一つのグループになり20分ほど一つのテーマについて対話(ラウンド1)

②4人のうち1人がテーブルホストとなり、その場に残る。他の3人は他のテーブルへ移動

③新しい4人で20分ほど対話(ラウンド2)

④同じテーブルホストを残して他の3人は移動。(移動先は新しいテーブルの時もあれば、ラウンド1のテーブルに戻るときも)

⑤そして、20分ほど対話(ラウンド3)

⑥ハーベスト 対話の共有など、対話を収穫

この基本をアレンジします。特にハーベストの方法は『ザ・ワールドカフェ』というアニータ・ブラウンが書いた本には4つほど候補がありますが、ファシリテーターの個性が出ます。

どんな方法で対話の収穫をするのか?問いかけの言葉とともに大切な部分です。

やってみて分かったワールドカフェの良さは…

・参加しているさまざまな人と交流、対話できる(これが後々に影響してきます)

・メンバーチェンジすることで、新しいアイデアに触れることができる

・対話をしているので、押し付けでなく自発的に出てきたアイデアだと納得できる(内発的動機になる)

・4人ずつで話すので、しっかりと話したと思える

・ハーベストで納得できると、行動につながりやすい

・チームビルディングができる

・なにより楽しそう

まだまだ言い尽くせない良さがあります。

このワールドカフェに出会ったのは、10年程?前。

FAJ(日本ファシリテーション協会)の総会前のプログラムで、ワールドカフェ体験がありました。

なんだろう?と思って参加したのですが、その時は、ワールドカフェの良さがよく分かりませんでした。

その後、やってみたい気持ちはあったものの、なかなか実現できずにいたのですが、7~8年前あたりから少しずつできるようになり、今では多用しています。逆にワールドカフェで進めてほしいとのご依頼も!

時代が対話を求めているのかもしれません。

ワールドカフェのイベントは

2015年にワールドカフェが考案されて20年の記念イベントを行いました。そのときは日本の9会場をオンラインで結び、各会場では同じプログラムを同時進行する!ということをしました。

各会場のファシリテーターとはメッセンジャーでやり取りをして、会場内ではスタッフ間でリアルのやり取り。

あれやこれやに気を配りながら、メイン会場とサテライト会場との時間調整が楽しかったことが印象に残っています。

そして、今年は25周年!

当初は…日本のいたるところでワールドカフェのイベントを行い、メインイベントとしてアメリカ、カナダから第一人者をお招きして盛り上げてイベント終了という予定でした。

ところが!コロナ禍の影響で、人が集まるのは叶わず…

一時は実行委員全員が意気消沈。

しばらくそのままになっていました。

ところが!

メインイベントの1か月強前にやる気になり、急にコトが運んだのです。(プロジェクトXのようでした)

25周年イベントは、すべてオンラインで!

10月18日イベントを契機にして年内いっぱいかけてワールドカフェを仕掛けていこうとなりました。

イベントを通して、ワールドカフェをやってみたい、対話の場をつくりたいという方を募集します。

それをfacebookのイベントページで共有していきます。

さらに、ワールドカフェを主催したことがない、オンラインでやったことがないという方には、無料で!実行委員メンバーがサポートします!というものです。

メインイベント終了!

ワールドカフェを考案したアニータ・ブラウンが事前にビデオを送ってくださり、当日もご出演。

さらに、10年以上オンラインでのワールドカフェを行っているエイミー・レンゾーさんもご出演。

対話、ワールドカフェに対する熱い思いを語ってくださいました。

メインイベントは午前の部、昼の部、夜の部で構成されており

午前の部 アニータ、エイミーがゲストで共通テーマでワールドカフェ

COVID-19による激変の時代に、希望に満ちた未来を創造するための会話の意義と役割とは?

昼の部 4分科会 ①フォローアップトラック②子どもたちの暮らしから考える多文化共生③持続可能な学校づくり④あなたにとってのSDGs〜誰一人取り残さないために〜

夜の部 3分科会 ①Follow-up track(English only)②多文化共生って、なに?③これまでのワールドカフェとこれからのワールドカフェ

この中の昼の部②子どもたちの暮らしから考える多文化共生をホストしました。

名古屋で子どもたちの遊びや学びを支援している「こどもNPO」さんの副理事長にご参加いただき、話題提供を行っていただきました。

外国にルーツのある子どもたちの学習の様子を教えてもらい、次世代を担っていく子どもたちにこんな障がいがあるとは!と改めて考えさせられました。

コロナ禍の下で、マスクをしての授業では先生の口元が見えないので、言葉の習得が難しくなっているとのこと。

コロナの影響は、こんなとことにまで出ていることを知りました。

私に何ができるのか?何か一つでもできることをしていきたいと強く思いました。

(内発的動機ってこういうことなのでしょうね。体感しました!)

メインイベントは終わりましたが、まだまだ年内続きます。

ワールドカフェをやってみたい、やってみたいけどどうやったらいいのか?という方、FAJのメンバーがご一緒にやりますので、一歩前に出てご一緒に対話を楽しみましょう!

かりゆし水族館、覗いてきました

2020-10-10 | ブログ

先日、昨年からお手伝いしている沖縄県でのお仕事に行ってきました。

帰途、今年5月25日にオープンした「DMMかりゆし水族館」によってみました。

https://kariyushi-aquarium.com

営業時間は10:00~21:00

那覇空港から高速バスで30分、そして300円!

詳細なレポートもありました(https://okinawa-repeat.com/kanko-tomigusuku-dmm/)

入館料は2400円(ちょっとお高い…)

いろいろな仕掛けが!

入るまでにもワクワク感を盛り上げる仕掛けがあります。

まるで、USJかディズニーランドか?な演出です。

入ってみると、展示したある動物名の表記がありません。

なんと、

QRコードをかざしてアプリをゲット。そのアプリで情報を読み込んで動物名や生態を知るというハイテクなものになっていました。

動物探しも入っていて、楽しめそうな仕掛けがたくさんありました。

(スマホの充電がたっぷりないと、ちょっと心配になってきます。帰りの電池残量を考えると、控えめになってしまいました)

そして、小ネタがいっぱい。

蝶が飛ぶ、小動物が通り過ぎるというプロジェクションマッピングが仕掛けてありました。

水槽を上から見れるスポットや下から見えるスポットもあります。

いろいろな水族館のいいとこどり。一か所の水族館で体験できてしまいます。

圧巻は、大水槽(に見える壁)にダイオウイカやリュウグウノツカイ、ジンベイザメのプロジェクションマッピングを見ることができます。

ゆったりと泳ぐ大きな水生生物をぼーっと眺めているだけでも、癒しになります。

展示室は小部屋に分かれていて、クラゲの部屋は幻想的でした。

クラゲの迷路に迷い込んだようで、ここでもぼーっと見ていることができました。

インスタレーション見ているみたいです。

一足先に行った方によると、ペンギンがとってもかわいいとのこと。

2匹いて、つがいなのですが、オスのペンギンは人間の女性が好きらしく、女性が水槽の前を歩くと一緒に泳いでくれるのだとか。

体験したかった…

沖縄の海岸。とっても臨場感のある演出でした。

もう一つ、いいとこどりがありました。

小動物のフロアに入るときに、プラスティックの鎖のカーテンがありました。

バリの動物園を連想します。きっと、そのイメージなのでは?と思いました。

小動物の展示も檻に入っているのではなく、アクリルで仕切ってはありますが、ほぼオープンな空間にいました。

あれ?大丈夫かな?と思いますよね。

はい、大丈夫なのです。

いるのは、ナマケモノとかカピバラとか…

ほとんど動かない動物たちでした。手を伸ばせば触れてしまうところにもいました。

(これ、すごいです!手を伸ばす勇気がなく、タッチできなかったのが残念)

かりゆし水族館の鎖のカーテン

バリzooの鎖のカーテン

ささっと見て1時間。

きっと、スマホの充電がたっぷりあれば、もっと長く楽しめそうな場所でした。

水族館がエンターテインメントになった!という印象が強く残りました。

ハイテクとローテク

ハイテクなエンターテインメントも楽しめますが、地元にあるローテクな竹島水族館も大好きです。

こちらは、人の温かさが伝わってきます。

入場料も500円とお手軽に行ける、スマホ充電も気にしなくていい、

そして、お土産も人の手が入っている感じが伝わるものがありました。

竹島水族館名物。オオグソクムシせんべい。オオグソクムシの粉末が入っているとか。

どちらも楽しめる水族館です。

水族館の主役は水生生物。主役をどう見せるか?水族館の展示をする人たちの腕の見せ所。

やっぱりエンターテインメントですね!

水族館には魚を見に行くというよりも、エンターテインメントを楽しみに行くのかもしれません。

(これも、まちづくりにつながりますね)

ポジティブ心理学について学びました

2020-09-24 | ブログ

先日、日本ファシリテーション協会(FAJ)の定例会でAI(Appreciative Inquiry)に挑戦しました。

今回登場するAIは、人工知能(Artificial intelligence)ではなく「価値を認める問いかけ」です。

AIは、ホールシステム・アプローチと呼ばれる、さまざまなステークホルダー(利害関係者)が一堂に集まって、話し合う方法の一つです。弊社として多用しているワールドカフェもこの中の一つです。

書籍では読み、考案したダイアナ・ホイットニーさんの熱い話を聞き、AIの中の一部を体験していたのですが、通しで行ったことはなかったので、わくわくして参加しました。(AIについては、またご紹介する機会があるかと思います。)

その中で、出てきたのがこのブログでもお伝えした「社会構成主義」と「ポジティブ心理学」でした。

ポジティブ心理学…

名前から想像すると、前向きに考える心理学?前向きなことを良しとする心理学?

ということで、調べてみました。

すると、今まで経験してきたことや感じたこと、学んだことがつながってきました。

想像とは少し違って(笑)

ホールシステム・アプローチは、あるべき姿を描き、現状をその姿に近づけようと考え行動する「バックキャスト」でアプローチします。

課題解決といわれるのは、あるべき姿は描いてあるのですが、現状はその姿からどれだけ足りないのか、足元を見てギャップを埋めるために考え行動する「フォアキャスト」で考えます。

バックキャストの考え方が、ポジティブ心理学にも通じているものでした。

ポジティブ心理学は、ひとときの幸せ(happiness)ではなく継続する幸せ・繁栄(well-being)を目指すものとのことでした。

そのwell-beingを達成するのは、5つの要素(PREMA)があること、個々人の強みに注目すること、でも「ネガティブ」なことを否定はしていないことでした。

5つの要素は

P(positive emotion)能動的であること

E(engagement)没頭する→没頭する状態が続くとflowな状態へ

R(relationship)人間関係

M(meaning)意味・意義

A(achievement)達成感

でした。

ストーリーにすると、きっとこんな感じなのでは?

「自分のやっていることや存在の意義や意味が分かると、やる気が出て集中できます。この状態を没頭というとして、そのときに自発的に考えて行動することができます。さらに、サポートし合える人間関係があれば、くじけても立ち直れます。さらに没頭すると「ここまでやろう!」と思っていたことを達成できます。この小さな達成感を積み重ねると、ついに大きなことを成し遂げることができます。すると大きな達成感を得られるようになります。そして、ふと気が付くと自分が周りの世界に貢献していた。それを認識することでまた、自分の存在意義を確認できる…」

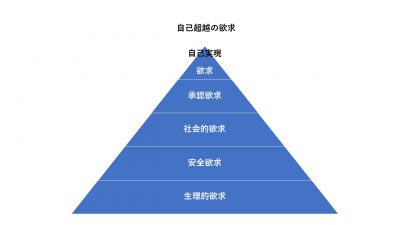

マズローの人間の欲求5段階説の最上階の上にあるのかもしれません。

マズローの欲求5段階説はご存じの通りですが、最上階の上には「自己超越の欲求」があるといわれています。

きっと、PERMAを実現できると、この「自己超越の欲求」まで行く感覚を持てるようになるのだろうと想像します。

ネガティブな感情は強さになる

ネガティブな感情は、人間が進化していく中で危険を察知することから来ている感情なので否定することは生存本能を否定することにもなってしまい、とても難しいことなのだろうと思います。

ポジティブ心理学では、これらの感情を「レジリエンス」としてPREMAを行うため、各自が強みを発揮するときにサポートする機能、スキルであると位置づけているようです。

レジリエンスにもいくつかの要素が整理されています。

自己認識(self-awareness)自分の感情・思考、強み・弱み、価値観。人生の目標を正しく認識すること

自制心(self-regulation)自分の感情や思考、行動を律すること、適切に制御すること

精神的敏捷性(mental agility)物事を多事的にとらえ、大局的見地から対処すること

楽観性(optimism)未来は良いものになる、よくすることが自分にはできると確信をもつこと

自己効力感(self-efficacy)やればできると自信をもつこと

つながり(connection)他者とのつながり

これらが心にあるだけで、楽しいお仕事ライフ、人生などが実現できそうな気がしてきました。

(自己啓発系のスキルなどがここから多数発生したというのが理解できました)

ファシリテーションの場では

プロセスを考えるとき、問いかけを考えるとき、そもそもどのようにアプローチしていこうかと取り組み始めるときに、このスタンスで臨めば、参加している個々人も、団体も、その成果もポジティブになりそうです。

(弊社の目指す社会とぴったり!)

今までも、できるだけバックキャストで考え、話し合いの場が前向きになるように問いかけを考えてきました。

これは、ポジティブ心理学を実践していたのだと思うと、考え方に理論づけができて、心強くなりました。

これからも、未来を創っていく!という気概をもって、さまざまなことに挑戦していこう!と改めて思える出会いでした。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370