「自然栽培」が話題に

2017-04-23 | ブログ

4月22日のTV番組「報道特集」で「自然栽培」が取り上げられました。

(http://www.tbs.co.jp/houtoku/onair/20170422_2_1.html#)

自然栽培は、農薬だけでなく肥料も使わないで作物を栽培する方法です。

作物の根っこが土の中で微生物によって分解され、無機窒素が放出されます。翌年の作物はこの天然の無機窒素を肥料として育つらしいのです。

田植えでは(普通は5~6本ずつ植えるらしいのですが)この方法では1本。少ない(適度な?)天然の肥料を求めて、根が張るので収穫の際、根っこを比べるとそのボリュームの違いは驚くほどでした。

この番組は、自然栽培パーティ(http://shizensaibai-party.com/party)を始めた佐伯さんを中心に特集されていました。

少しだけ、関りが。

昨年度、豊田市の社会福祉法人「無門福祉会」さんが農福連携(農業と福祉)のために、ネットワークをつくる試みの会議にファシリテーターとしてお声かけいただき、関心を持ちました。

ほんの少しだけの関りですが、今後の展開に期待していました。

(一度、お邪魔しようかなと思い出していたときに、この特集でしたので、うれしさ倍増です。)

昨年の5月には豊田市内でイベントがあり、農作物の販売もありました。お米とバナナ、リンゴのチップスを購入し、そのおいしさを満喫しました。

もう一品、奇跡のリンゴの木村さんにご指導いただいて栽培したという「希望のいちご」これも自然栽培。いちごの味が小さい頃にいただいたいちごの味で、実もしっかりしていて、これも忘れられません。(会議の際に、希望のいちごの栽培に成功された野尻さんがお持ちくださいました。役得♪)

イベントで購入した自然栽培バナナは、1週間ほど熟成させていただくのですが、濃い甘さとしっかりしたバナナの味が忘れられません。

福祉の分野では、番組内では、佐伯さんが農福連携を始められた理由が、障がいをもつお子様の将来を想って始められてのだとか。

福祉の作業所でのお給料は1か月5,000円~6,000円程度だった(これでも多い方?)のが、自然栽培を始めて17,000円~8,000円になったそうです。

そして、農業の仕事を始めてから、統合失調症の方は笑顔が多くなったとの自覚があったり、自閉症の方は家で農作業の話題を話すようになったと、番組で紹介されていました。

私が関わっていたときでも、利用者さんの気持ちが落ち着いて、農作業を楽しむようになったとか、いちごが心配で病気が出たときは、毎日ハウスに行っていたというお話を聴きました。

施設の方々もとても優しい方々で、イベントの際は、みなさん親しくお声かけ下さり、とてもうれしかったです。

土を触っているということは、心が落ち着くのですね。(認知症にも土いじりが効くと聞いたことがあります)

私も、花の世話をしたり、生け垣の手入れをしているときには、気持ちよく集中でき、時間が経つのを忘れてしまうほどです。

農福連携の今後は?

農福連携のネットワークの行方にはたいへん興味をもっていたのですが、なかなか積極的にお邪魔する機会がなく…

今回の特集は、とてもうれしく、懐かしい、そしておいしさを思い出す番組でした。

勇気を出して、無門の方にご連絡をしたところ、近況を教えてくださいました。企業や社会福祉法人とのコラボが進んでいるとか!

大きな広がりが期待できそうです。

時代は、農業!になりつつあるのかも。

ボードゲーム「ディプロマシー」やってみました

2017-04-10 | ブログ

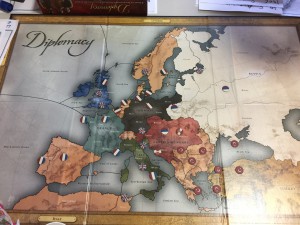

先日、ボードゲーム「ディプロマシー」を体験しました。

この「ディプロマシー」はなんと、1954年に完成したボードゲームでだそうです。

(https://ja.wikipedia.org/wiki/ディプロマシー)

現在も販売されています。長く愛されているボードゲームなのですね。

1ゲームが終了するのに4~5時間必要で、サイコロなどの偶然の要素は全くなく、交渉だけで進めるゲームだと言われました。

舞台は第1次世界大戦前のヨーロッパ。ゲームはヨーロッパの7か国の外交官が交渉で陣取りをしていくというもの。

そして、学生時代に経験した方からは、喧嘩のようになってしまったとか…

なんとも恐ろしいゲームらしいのです。

そんなゲーム、とにかく一度やってみたい!という衝動にかられ、大人が揃い、やってみました。

ディプロマシーとは(もう少し詳細を)

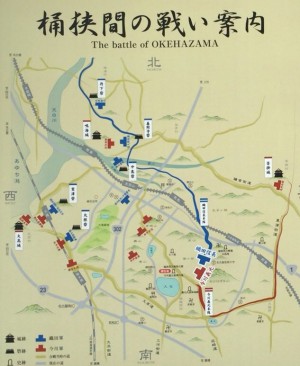

第1次世界戦は1914年から始まりました。

ディプロマシーはその13年前の1901年から始まります。

プレーヤーは7人(+― 数人はOK)それぞれロシア、トルコ、オーストリア、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスの7か国の外交官になります。

各国は、自国の補給都市の数だけ陸軍or海軍を持っています。だんたい4~5。7か国合計34都市。

このうちの18都市を押さえて自分の国の軍隊を増やした国が優勝です。

ゲームの1タームは、1年で春と秋の2回コマを動かします。動かすまでには交渉があったり、独自の動きがあったり(もちろん、裏切りも…)します。それぞれが軍隊を動かす「指令書」書いて一斉にオープン!その後1つずつ丁寧にそれぞれの関係をひも解いていきます。

すべての軍隊の動きを整理して、やっと、どの国のどの軍隊の動きが有効なのかがわかります。

春の陣は動かすだけ。秋の陣で補給都市が増えるか、減るか、維持できるか?が決まっていきます。

5年分(春+秋が1年)繰り返す、または、誰かが18か所補給都市を押さえると終了します。

やってみると…

まずはチェックインと情報共有

初めて会うメンバーもいるので、自己紹介をしつつ…

第1次世界大戦のことをみんなで検索して情報共有したり、1901年には日本は明治時代で、こんなことがあったねと話したり、ディプロマシーでの国土と今の国土の違いは?と話したり…

なぜか、いきなりゲームには入らずに情報を共有して数時間が経ってしまいました。

ルールは

1回のタームで1つの軍隊が動けるのは1コマ。以下の4つの動きを組み合わせます。

Hold(その場に留まっていること)

Move(移動)

Support(支援)

Convoy(輸送)

どこの拠点にあるどの軍隊をどこへ?を指令書に全員が一斉に記入します。一斉に突き合わせて、動けるコマ、動けないコマ、撤退などの結果を共有していきます。

コマの動かし方、指令書の書き方などをお試しで体験しながら、やっとゲーム本番へ!

(ここまででなんと!半日かかってしまいました)

いざ本番!

春と秋を1タームやった頃には、もう19:00…

翌日に持ち越して夕食となりました。

翌日は、朝8:00スタート。

そして、お昼を挟んで15:00過ぎに「もう、終わりましょう…。疲れた…。」となり、

またまた、ふりかえりを2時間近くして解散となりました。

感想は

①今まで遠いと思っていた、そして地理の感覚があいまいだったヨーロッパでしたが、このゲームで一気に身近になりました。

その後、ニュースでヨーロッパや東アジアの国のできごとがあると、地理感覚がわかったり、地図で調べたりするようになりました。そして、その国の特性も少し理解できるようになりました。話題となる国は、どうしたいのか?何がキーワードになっているのか?などが、なんとなくではありますが、見えてくることが多くなりました。

「愛の反対は無関心」「平和の反対は無関心」と言われています。今までの無関心さが恥ずかしくなりました。

②これ、受験にもぴったり!というふりかえりがありました。

入り組んでいるヨーロッパの情勢や国名が理解できますので、試験に出てもすらすらと答えられそうです。

③戦国時代のドラマ(NHKの大河ドラマのような)で武将が、地図を広げて両手を組み「ん~」とうなっている気持ちがよくわかりました。

また、地図を違った方向からみると、景色が違ってみえることもわかり、その場に立って考えると相手の考え方が見えてきそうです。

④外交の大切さがわかりました。

ゲームでは、補給都市を増やすと他の国の軍隊のコマが一つ減るというだけですが、実際の軍隊では…と想像すると恐ろしいと思うのと同時に「外交」というものが自国の平和にむけてのみ動くことが正義なのだろうか?もっと全員が幸せになる方法はなかったのか?と思うようになりました。

もう一度開催するとしたら…

今回、初めてでしたが、これがあってよかったねということがいくつかあります。

(ファシリテーターの視点からも役立ちました)

①舞台となるヨーロッパの地図をA3に拡大コピーしたもの(たくさん)。どこの軍隊がどことぶつかる…などの動きを記載してコマの結果を導くため。

②各国が色分けして記入できるように、プロッキー各色×3セットほど

③A4コピー用紙(たくさん)指令を書いたり、メモしたり…とにかくあれば活用できます。

④ホワイトボード2~3枚。ルールを書いたり、共有する事項を書いておいたり、説明したり、こちらもとにかく役立ちます。

⑤お茶とお菓子。特にチョコレートなど甘いものは必須でした。頭脳戦ですもんね。

②③④⑤はファシリテーター必須の小道具です。使う場面はあるのか?と思いながら持参したところ、大活躍でした。

ファシリテーション、グッズは持っておくべし!と実感しました。

こんなことしたら、もっと臨場感があるね!と話し合いました。

①メインのテーブルには大きな地図をおき、そこは、指令書をオープンにする場とする。

サイドテーブルを国の数だけ準備して、そこにお茶やお菓子をおく。交渉がしやすいようにセッティング。お茶を飲むときに交渉できるように。

②各国の外交官は、地図のコピーを持ち各タームで書き込みできるように準備する。一か国だけで作戦を練ったり、交渉したりしやすい環境を準備する。

③各外交官のメールアドレスやLINEなどを交換しておくと、こっそりと交渉できそう。

④そして、もっと大人のゲームにするために。各都市の地理的な特徴や全体の地形、産物などの情報があると、大切な拠点がもっと見えてくるのでは?

などなど、さらに楽しめるゲームに進化させられそうです。

より楽しいものにしようとするのも、ファシリテーションのマインドのうちです。準備からアイスブレイク、ふりかえりなど、ファシリテーションのスキルやグッズもより楽しめる要素となりました。

やってみると、とても奥深いゲームで、60年以上愛されている理由がわかりました。

今まで疎かった「戦略」というものを身近に感じその大切さを知りました。また、機会(チャンス、機を見ること)の大切さも思い知ったのでした。

今回の結果は…

次回にリベンジします!

「ふりかえり」のフレームワーク

2017-03-20 | ブログ

先日、所属しているNPO、日本ファシリテーション協会の中部支部の定例会に参加してきました。

(https://www.faj.or.jp)

「ゲーミフィケーションとORID体験」というタイトルでした。

ゲーミフィケーションは、リアル脱出ゲームのようで、チームで難問を解いて、ファシリテーターを探すというものでした。

その途中で一度、最後にもう一度、ORIDというふりかえりの体験をしました。

ORIDとは?

O:Objective Question (客観的問いかけ)で合理的、事実に基づく質問

R:Refractive Question(内省的問いかけ 肯定的+否定的)で、自分の感情に基づく質問

I:Interpretive Question(解釈的問いかけ)で、経験の意味や価値、創造的に考える質問

D:Decisional Question(決断的問いかけ)で、判断や判定、次のステップへの質問

です。

そして、経験を学びに変えるふりかえり、と言われています。

コルブの「学習モデル」というのあり、

それは、

経験⇒リフレクション⇒概念化⇒実験⇒経験…

経験:具体的な経験

リフレクション:経験をふりかえる

概念化:リフレクションから教訓を考える、自分なりの理論をつくる

実験:概念化した理論を新たな状況に適用する

(http://www.spod.ehime-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2802A.pdf より)

というサイクルを描くモデルだそうです。

このサイクルの中の ‟リフレクション⇒概念化⇒” あたりで行うふりかえりのような気がしました。

(このブログを書いているのも「ふりかえり」であって、経験を学びにしています。でも、このふりかえりは残念ながら定型化されたORIDの進め方ではないのです。せっかくなので、ORIDで進めてみればよかったと反省。)

定例会では

ゲームでチームに分かれてのなぞ解きをしていく途中で、一旦手を止めてORIDによるふりかえりを行いました。

このときには、20分というふりかえりの時間が惜しくて、早く次のなぞ解きをしたい!という気持ちがあったのですが、

今日は、ふりかえりの体験と思い直し、一旦、冷静になってふりかえってみました。すると、ゲーム途中で気になっていたことを文字にして顕在化でき、解決策も共有できました。

実際の経験に従って(順を追って)ご紹介します。

【Step1】

まずは、みんなでスタート!目の前にある問題を解いていきます。

ところが、目の前のゲームに夢中になっているメンバーと、何をしたらいいのか?わからないのでウロウロしているように見えるメンバー、他のメンバーは何をしているのかが見渡せないメンバーがいました。

その様子が気になりつつも(なぜか)焦り、次々に問題を解くことに傾注していました。

そこで、簡単にORID的ふりかえり。

すると、他のメンバーも同じことを気にしていたことが分かりました。

解決策(D)も、メンバーの全員が同様に「情報の整理と共有」「役割分担をはっきりとする」とシートに記載していたのです。

【Step2】

その後のゲームの進め方は、

まずは情報の整理。何が解けていて、何がまだなのか、どこまで進んでいるのか?今の課題は何か?をはっきりさせ、共有しました。

次に、役割分担をして、次のステップに行くときは、声をかけて、状況を共有しながら進めることができました。

あと1問を残してタイムアップとなってしまったのは心残りですが、終わったときには、全員が達成感をもったようです。

【Step3】

最後にもう一度、ていねいにORIDでふりかえり。

このときはORIDの各ステップで10問ずつあり、その問いかけに一人でシートに記入⇒チームで共有をしました。

学んだことは1.

共有するうちに、はっと気が付きました。

①「チームごとにゲームをする」ということで「他のチームに負けたくない!」と思い、逆にみんながバラバラになって突っ走ってしまったこと。

②「そもそもチーム対抗戦だったの?」という問いかけがありました。もしかしたら、他のチームに助けてもらったり、助けたりして定例会のメンバー全員でゲームを進めてもよかったのでは?という根本のところに行きつきました。

そういえば、そのあたりは何も言われていなかった…

これらは、否定的なリフレクションと次へのステップを合わせて考えたときに、気が付いたものです。

否定的なことはなかなかオープンに言いたくありませんが、あえて言ってみることも大切なのだと思いました。

学んだことは2.

上の他に、今回の経験を通して分かったことは、

・ORIDはチームができていてプロジェクトを進めている途中で行うと、とても効果的。その後のチームの動き方や満足感がまったく違ってくるということ。

・次回のプロジェクトの進め方は、ここに気を付けよう!と忘れずにできること。(経験を通した学びは忘れにくい)ただし、心理的なアプローチでのプロセスのようです。

・ふりかえりのフレームワークには、KPT(Keep Problem Try)というのもよく使われます。KPTは、プロジェクトそのものを引き継いでいくときに有効なふりかえりであると思われます。行動として、プロジェクトのコンテンツとして他のチーム、他の人に引き継ぐときは、KPTでふりかえりをするのが有効であるようです。

*KPTは以下の順にふりかえっていきます。

K:Keep 良かったこと・引き続き行いたいこと

P:problem 課題となったこと・改良したいこと

T:Try 次回への提案、次回取組んだらもっと良くなると思うこと

まとめ

ORIDはチームがプロジェクトを進め、達成するにあたって、心理的なプロセス(感情など)をふりかえり、一人一人がより気持ちよく力を発揮し、チームの力を引き出せるように「経験を学びに変えていく」もの。

KPTは、他のチーム、メンバーが同じようなプロジェクトを進め、達成するにあたって、コンテンツ(中味)をより良いものにしていくため、「経験を引きついでいく」もの。

だと思いました。

古墳の島、佐久島

2017-03-10 | ブログ

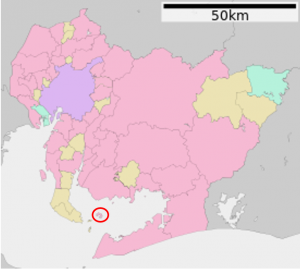

愛知県、三河湾に浮かぶ3つの島。

日間賀島、篠島、そして、今回ご紹介したい佐久島です。

三河湾は豊富な漁場で、漁業が営まれています。

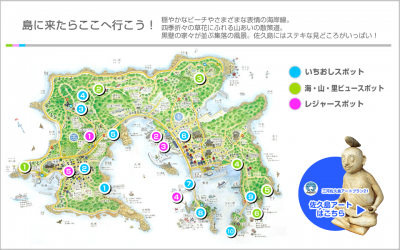

その中でも佐久島は「アートの島」として、県内では名前の高い島です。

いろいろな大学からアート作品を置いたり、建築したりして、アートを見つけながらのスタンプラリーも楽しいスポットです。

毎年、この島でアートを楽しんで、牡蠣しゃぶコース(残念ながら、三河湾では生牡蠣はたべられないのです)をいただくために訪れます。

予約は12:30。

9:30発の定期船に乗って、25分ほどで到着。お昼をいただくまでの間、島の中にあるアートを見つけスタンプを押していく散策をします。

行くたびに楽しいイベントが開催されています。

このときは、お雛様が飾ってありました。

古墳の島

ところが、今年は趣向を変えて、島の中にある古墳を見て歩くことになりました。ご一緒したメンバーに古墳大好き女子がいたようです。

いつもは西港から東港近くにある民宿まで南側を散策します。今年は、古墳群のある反対の北側ルートに初挑戦しました。

佐久島1.81㎢には古墳時代後期の横穴式古墳が38基、佐久島全体では47基の古墳があるそうです。

この中でも一番保存状態のよい古墳が山の神塚古墳というもので、古墳の中へ続いていく道には石が敷いてあり、中をのぞくとなんと、石棺のようなものが見えました。

申し訳なくて、写真は撮りませんでした。

看板を読むと、このあたりは海部族(海を生活の場とした)が住んでいたそうで、古墳はその海部族の高貴な方のお墓ではないかと思われます。

江戸時代には海運業で栄えたとされています。

(http://www.jichitai.com/kanko/catalog/2014/[愛知県西尾市]佐久島体験マップ.pdf)

島の中には八剱神社があり、この神社は「8つの剣を祭っていたり、素戔嗚、大国主神、大和武尊などを祭っていたりする(https://ja.wikipedia.org/wiki/八剣神社)」そうです。以前のブログでもご紹介しましたが、スサノオ、ヤマトタケルなどが祭ってあるのは、その土地が水の害に見舞われないように、その時はこの神社まで避難するように、という先人の教えのようです。

静かな三河湾でも荒れることがあったのか?いや、それよりも外海での漁や海運などの無事を祈ったのか?などの空想が駆け巡りました。

まさか、海部族って海賊ではないのか?三河にもバイキングがいたのか?などと空想を越えて妄想になっていったのでした。

小さな島ですが、ミステリーはまだまだたくさん、あるようです。

今回見つけた次回の宿題

石垣が浸食されてできたという島ですが、写真のように地層をよく観察できます。

地層にさわると、とても柔らかくて、手でポロポロと削れてしまいました。

こんなに柔らかいので、どんどん浸食されていってしまうのでしょうね。

この地層を構成しているのはなんという土壌なのでしょうか?

次回行くまでに、調べておかなくては!

そして、待ちに待ったお昼

実は、このかすかに見える右側にあるのは!こんな牡蠣盛り。

カキフライに焼き牡蠣、牡蠣しゃぶ、アイナメの煮つけ、なまこ、このわた(!)わかめのお味噌汁、最後にみかん。

一人当たり、20個近くいただいたのでは?

散策と妄想、そして美味しい海の幸。とても幸せな一日でした。

三河湾は一年中、美味しい魚介類が楽しめます。

是非、お越しくださいませ。

対話の元は「声の文化」?

2017-02-27 | ブログ

『デンマークの教育を支える「声の文化」~オラリティに根差した教育理念~』

という書籍を読みました。

https://www.amazon.co.jp/デンマークの教育を支える-声の文化-オラリティに根ざした教育理念-児玉-珠美/dp/4794810539/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1487925420&sr=8-1&keywords=デンマークの教育を支える+声の文化

弊社のワークショップでも、対話を重視して進めるようになってきました。

対話で進めるのがぴったり!と思う案件が増えてきています。

そんなとき、以前NHKの番組で、対話によって社会課題を解決しようとしているまちがあるとデンマークのオーフスという市が紹介されました。

http://www.nhk.or.jp/documentary/aired/150207.html

その社会問題とは、若者がデンマークを捨ててISに行ってしまう。デンマークで描いていたイメージと違うと言ってデンマークに戻ってくると社会的に疎外されてしまう。それは、移民だけでなくデンマーク国民であっても、社会的な阻害感を感じている、孤立している若者(高学歴の若者もすくなくないのだとか)が多いというものでした。社会的な疎外感から社会的暴力へ転換していく…。それを防ぐためには、社会的包括(インクルージョン)を推進していくことが必要で、それはその人一人一人と対峙し、傾聴して対話することだとして、市として対話を進めている(オーフス モデル)というような内容の番組でした。

そのデンマーク発の「対話によって社会的統合を形成していく」という考え方の中心にあるものが、以下の「声の文化」だったのです。

声の文化のご紹介

デンマークの教育の基本理念は、デンマークの哲学者N・F・S・グルントヴィ(1783-1872)が構築した『「生きた言葉」と「相互作用」による対話」が根幹にあるとされている。

この理念をクリステン・コルが教育現場で具現化したと言われている。

言葉の定義として(本文p8より)

・オラリティ…声の文化 声としてのことばの性格

・リテラシー…文字の文化 文字を読み書きする能力

・オーラルな…声の文化に根差した声として機能している、声としての言葉に基づく、声に依存する・口頭的な・口伝えのといった意味

リテラシーは視覚を介した感受方法で、空間を切り離す感覚があるものである。一方、オラリティは聴覚であって、空間を全体的に捉え統合する感覚である。そして、声としての言葉は能動的である。

従って、話される言葉は、人間同士を互いに意識を持った内部(=人格)をして現れさせるため、話される言葉は人々を固く結ばれた集団にかたちづくる。

ここから、生きた言葉で語りあうこと「対話」が重要なキーワードであり、自国の生きた言葉こそがデンマーク人にとっての意味があるということが導かれています。「自分たちの実存を相互に確認していくことが可能な日常語を擁護し、デンマーク語によって国民自らを覚醒していくことこそが『啓蒙』である(p41)」となったとのことです。

自国の文化、言語に誇りをもって語り合う(対話する)ことを積み重ね、自分のアイデンティティを形成していく過程で、人と人が結ばれていくということも言えるのではないかと考えるのです。

まずは、自分の声を出す、対話を続け空間を統合していくこと、そして、自分のアイデンティティを形成していくことで、自分の生きている意味や存在を確認できます。そして、たくさんの人々が語り合うことで統合された空間が生まれていくのだということになるのではないでしょうか。

対話が世界をくっつける!?

ボウムは「対話は人々の切り離されたこころをくっつける」と言っています。その言葉の源泉はこの「オラリティ」の考え方からきていたのではないでしょうか?(ボウムよりも200年弱、グルントヴィのほうが早く生まれています。)

ボウムは、リテラシーについては科学的思考として人々を分断しているとしています。人々の気持ち、思考が分断されている今、対話のもつ意味は重要になってくると言っています。

また、参加を意味する‟participate”は、入るというような意味ではなく、分け合うというような意味だったそうです。統合された社会を分け合って住む、生きるというようなものだったのだとか。

「対話」によって、もう一度、新しい統合された社会を作っていこうということなのかもしれません。

https://ja.wikipedia.org/wiki/デヴィッド・ボーム

ワークショップでも

いろいろな人と対話しながら進めるワールドカフェを代表とするホールシステム・アプローチ。一度でもその効果はあるような気がします。

数回同じメンバーで進めると、さらにつながっているような、同じミッションを分かち合って進めているような気持になってくださるようです。

これは、「対話」の賜物なのだなぁと感じることがよくあります。

従来のようにグループに分かれて、それぞれで作り上げた結論を最後に合意するというよりも、参加したみなさんの心の距離が近くなっているような気がします。

対話する前に「声」を出してみること。恥ずかしがらずに声を出してみることを促すようなインストラクションができるよう、試行錯誤を重ねていこうと思いました。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370