再び、有松

2016-06-08 | ブログ

6月4日、5日は以前の記事でご紹介しました(有松の秋祭りhttp://social-acty.com/blog/1251/)有松地域の絞り祭りでした。

5月の未来茶輪のゲスト、武馬さんからチラシをいただき、行ってまいりました。

今回は、その体験記です。

絞り体験

朝から雨がぱらぱらとしていましたが、午後からすっかり上がり気温も上昇。

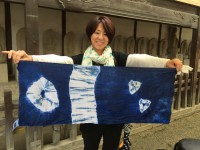

まずは、有松の地域、絞りの魅力に取りつかれて市役所を退職したという武馬さんに会いに、絞り体験コーナーへ。

初めての手縫い絞り、くくり絞りを体験してきました。

(以前は雪花絞りという折りたたんで染めるものでした)

武馬さん、名人技の後藤さんのご指導のもと、無事に完成しました。

左の親指でプリーツを押さえながら、右で糸をきっちりと巻いていく。そして、仕上げに糸の間隔を調整する。

この一連の作業には、指の力、入れ方が大切なのだと体感しました。

仕上げの糸の間隔調整は爪で行うのですが、爪が厚く丈夫でないとできないなぁと思いました。

(後藤さんの手さばきを動画でご紹介しようと思ったのですが、容量が大きくて掲載できません。力不足で申し訳ありません。)

名人、後藤さんの爪はこの作業を何年、何十年と続けていらしたため、親指の爪は反っていました。

年輪を感じさせる、職人の手でした。

職人の手って、かっこいい!です。

そして、まちあるき

絞りを体験した後は、まちあるきです。

そこここに設けてあるブースで絞り職人の女性方が、実演していました。ここにも人がたくさん並んで、手先の動きに見とれていました。

やっぱり、職人技は人を引き付ける魅力があるですね。

真っ白な布に綿糸をくるくると括り付けていくだけなのに、あんなに見事な絞りの模様ができていくなんて・・・

まるで、魔法をかけているようです。

そんな技の競演を見てしまっては、何か一つでもその技を持ち帰りたい!と思ってしまいますよね。ハギレやのれんを購入してしまいました。

あの技の結晶が手に入ったと思うと、ハギレであっても満足しました。さて、このハギレを何に変身させようか?楽しみが増えました。

店で布を物色しているときに、女性が圧倒的に多い中、若い男性が一人で物色していました。

この男性は、何に使うのでしょうか?

思い切って尋ねてみると、インテリアとして窓に飾るのだとか。

有松絞りは男性にも喜ばれる技なのですね!

そして、まちには、浴衣や着物、もちろん有松絞りの着物でまちあるきを楽しんでいる人もたくさんいました。

女性だけでなく、男性も有松絞りの浴衣を着て粋にまちあるきを楽しんでいらっしゃるようでした。

浴衣で来ればよかったと後悔しました。次回は有松絞りで来よう!

おわりに

近年は職住が分離しており、子どもたちは職人さんが働く姿を見ることが減っているような気がします。

私が幼い頃は、近所のどこかで家を建てているときは、大工さんや左官さんが入れ替わりで作業をしているのを見ることができました。朝とお昼、3時の休憩のときにちょっとだけお話したり、鉋をかけているのをずっと見ていたり、職人さんの技を見て感心していました。家の近くにも建具、畳、解体、床屋、小さな工場などたくさんのモノづくりの場があり、近所を歩く途中で、その場を覗いては手さばきに見とれていました。

見ていて飽きる、ということがありませんでした。

職人の技、職人さんの手からにじみ出ているプライド、子どもたちにも見てほしいなぁと思った絞り祭りでした。

まちづくり×対話×IT

2016-06-03 | ブログ

5月28日、29日に日本ファシリテーション協会(FAJ)のシンポジウムが名古屋で開催されました。

毎年、この時期に総会とともに、シンポジウムという形で全国からファシリテーション協会の仲間が集います。

シンポジウムという名称にしてから4回目、開催地の支部が主になって進めていきます。

シンポジウムの内容は

基調講演

研究発表

F力測定

としています。

今回は、開催地ということもあり、研究発表とF力測定のコンテンツと運営を担当しました。

担当した研究発表では、最先端の試みや研究についてご報告いただきました。そこにはたくさんの学びと気づきがありましたので、一部ですがご報告します。

1.まちづくり×ファシリテーションというセッション

私の担当したセッションは、もちろん、「まちづくり×ファシリテーション」です。

まちづくりの新しい側面、対話、ITを掛け合わせました。

ゲストと内容は、下記のとおりです。

名古屋工業大学 伊藤孝紀先生 web上の合意形成システムCOLLAGREEにおけるファシリテーションの可能性

名古屋工業大学 白松俊先生 「市民参加開発型イベントシビックハッカソン」におけるファシリテーターの役割

FAJフェロー 加留部貴行さん まちづくりにおける対話の重要性と今後の展開~地域における中高生の存在を改めて考える~

各ゲストからの発表と質疑応答、最後に全員で対話をするという運営にしました。

このとき、一番印象的だったのが、COLLAGREEとファシリテーターの関係です。

COLLAGREEは2014年に名古屋市の総合計画策定時に社会実験として取り組む際に、FAJがファシリテーターでご協力させていただいたものです。

年々進化して、多彩な機能が盛り込まれていくCOLLAGREEですが、議論の最中にも必要なデータベースにワンクリックでアクセスできるようになるとのことでした。

また、意見の投稿があると議論が見えるようにするために、ロジックツリーやゆくゆくはマインドマップのようなものに落とし込んでいくことができるのだとか。

これに対して、会場から、このシステムはファシリテーターを支援する強力なツールになるのでは?という提案がありました。

確かに、対話や議論の中で、「どこかで、こんな試みがあったような」「その根拠のデータは?」など、インターネット検索をしたり、データを準備していたりします。

話し合いの中でワンクリックでできれば、話し合いが途切れることなく進みます。

次に印象的だったのは、ファシリテーション・フレーズの分析も行っていらっしゃることでした。

COLLAGREEのとき、ファシリテーターのどのような問いかけで、参加者が多く反応するのかという視点での分析だそうです。

今まで、ファシリテーションのフレーズやファシリテーターが用いる言葉について定量的な視点で捉えることが少なかったような気がします。

(一度、名古屋工業大学の大学院生さんが修士論文で、ファシリテーターの言葉の頻度と話し合いの盛り上がり方というようなことを研究していらっしゃった記憶があります。)

この研究で、ファシリテーターの問いかけのレベルが上がると考えられます。

対面ではなく、インターネットの上(主に文字情報)での問いかけは、リアルに対面する場合とどのように反応が違うのか?など、知りたいことが湧いてきました。

このようなファシリテーション、ファシリテーターのふるまいに焦点を当てる試みや研究、分析をしてくださっている研究者の方がいるということが、うれしく、心強く思いました。

ファシリテーションは、体系だって整理されておりマニュアルを見ればできる、というものではないと言われてきました。

見て学ぶという徒弟制度のようなところもあるのですが、このような研究が進めば、もっとより多くの人がファシリテーターを務めることができるようになると思いました。

今後の展開を心待ちにしています。

この他にもお三方のご報告の中で、たくさん学びや気づきがあったり、方向性は一緒だという安心感をいただいたりしました。

おいおい、ご報告できればと思います。

最後に、このような企画に快く対応してくださった、前出のお三方、このセッションに参加してくださったみなさんのお力で、たくさんの気づきや学びをいただきました。

みなさまに感謝しております。

今すぐできるCSR~地域とのコラボで社会貢献~

2016-05-16 | ブログ

先日、地元の経営者の方々の早朝勉強会にお招きいただき、表題の件で40分ほどお話しさせていただきました。

こんな機会は初めてで、とっても貴重な経験になりました。

ご縁をいただいたみなさまに感謝いたします。

内容は

私の経験した2つの事例をご紹介して、そこから企業がまちづくりに関わってくださるまちへの影響をお伝えし、企業として地域に関わってくださるようご提案するものとしました。

ざっと内容を掲載します。

(事例1) 武豊町の例

一昨年、家庭ごみ処理基本計画の町民会議を開催しました。ごみ減量のアイディアを出し合って、実行していこう!というものです。

この件は、以前のブログやお知らせでもご案内しました。

http://social-acty.com/blog/date/2015/01/(ブログ)

http://social-acty.com/blog/date/2014/12/(中学生の記事)

この会議の中で、企業の方の参加が大きな影響をもたらしていました。

実際にごみ処理に関わる企業の方からは、最新のごみ処理方法やその企業さんの生ごみ再利用の取組(生ごみを肥料にして草を繁殖させ、牛を放牧する)や、プラスチックの再利用などを対話の中で参加者のみなさんに教えてくださいました。

この取り組みは自治会の会長さんや衛生委員の方々、特に中高生にはとても刺激的なことであったようです。「こんなにごみの未来を考え、先進的な取り組みをしている企業があるんだ。そして、それが地元にある企業なんだ」ということで企業に対する尊敬と地域アイデンティティが育まれたようでした。

また、近隣に立地する大企業さんの廃棄物担当の方も公募委員で参加してくださり、最新のアイディアなどを披露しつつ、場をファシリテートしてくださいました。

武豊町に立地している企業さんからは、人事関係の方にきていただき、単身赴任者への連絡、ご案内をお願いしました。

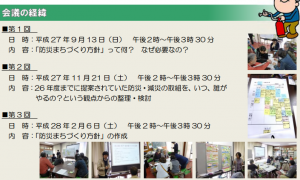

(事例2) 岡崎市の防災まりづくり方針の例

昨年度、町内の住民が参加して「防災まちづくり方針」を作りました。

http://social-acty.com/blog/date/2016/03/(一緒に食べることはアイスブレイクになる:これは5町が集まって報告会をしたときのものです)

このときも、ある町の住民の中に岡崎市内にも工場のある大企業の防災担当の方がいらして、企業の危機管理の考え方や準備などから町に活用できるようなアイディアをくださいました。

この実務的なお話が地域の方々の刺激になったことは確かで、その方の意見が他の住民の納得の元で方針に反映されていきました。

地域とは異なる視点ではありますが、人命を守る、まちを継続していくという基礎は同じです。どのように地域にアレンジするかということが課題になったようです。

この成果は岡崎市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1567/1639/p018465_d/fil/H27kawaraban.pdf

写真はこの報告書の一部を切り取りました。

(考察)

たった2つの事例ではありますが、ワークショップをファシリテートしていた立場から見えてきたことがあります。

◆企業として参加してくださることの効果

・ふだん、まちづくりの会議に参加しない年齢・職層が参加するとまちづくりの会議が活性化する。

・「企業もちゃんとまちのことを考えてくれているなぁ」と住民が感じる。

・住民が、企業のことを(少し)理解し、受け容れる基礎ができる。

・ステークホルダーとして参加することで実現可能なアイディアを提案できる。

◆(従業員が)住民として参加してくださることの効果

・ふだん、まちづくりの会議に参加しない年齢・職層が参加するとまちづくりの会議が活性化する。

・専門知識が会議に挿入でき、実効性の高い結果となることが期待できる。

・実現可能性が高まる。

以上のことが言えるのではないでしょうか?

もっとじっくりと考察しなくてはいけませんが、とりあえず感想として勉強会でお伝えしました。

企業の側から

上のことを見ると、地域の側にしかメリットがないように思えます。

そこで、意識の高い経営者のみなさまに、企業にとってのメリットをお聞きしました。

思いもよらないうれしいコメントがありました。

(1)企業の危機管理(防災)に役立つ

ある企業の従業員の方の中に地元の消防団に入っている方がいらっしゃって、その方が消防団員として消火活動に出動したそうです。

従業員:自治体の消防よりも早く現地に到着でき、ホースをもって消火活動をできた。

このことは会社内でも評判で、本人は自信がついたようだ。

企業:企業内での実際の消火活動の経験は皆無(火が出ることはあってはいけいないことですよね)なので、実際の消火活動をしたという経験はたいへん貴重。

いざというときに活躍してもらえるという期待も。

(2)合意形成の体験ができる

ある方は、地域の800戸程度の自治会の役員になったことがあり、会社内のヒエラルキーの中での意思決定とは異なる合意形成を体験できたそうです。

この体験は貴重で、会社内の従業員のモチベーションを維持する合意形成に活用できそうだとおしゃっていました。

私の想像以上に企業が地域の会議や催しに参加することはメリットがありそうです。

おわりに

今回、貴重なご縁をいただき、地元企業の経営者様方にお話しする機会をいただきました。

地元の企業となると大抵は、何かの催しの協賛金をお願いするということだけになってしまいがちです。

ところが、こちらが思っていた以上に、企業さんは地域に貢献したいと考えていらっしゃることがわかりました。(思い込みだったのですね。)

私のつたない話の後で、いろいろな方が声をかけてくださり、「うちは地域のために毎日道路の清掃をしているんだよ」「神社の幟を立てる柱を厄年を集めて寄付したんだよ」「ボランティアしたいんだよ」などなど教えてくださいました。

さらにはボランティアしたい企業と行政や住民とをつなぐ役割が必要なのだとアドバイスをいただいたりしました。すべての企業がそのように考えているとは言えないかもしれませんが、きっと地域のほうから、声をかけてみることが重要なのだということがわかりました。

そして、住民と企業をつなぐことがコミュニティづくり、コミュニティ内のコミュニケーションの活性化になっていくのでは?という期待が持てます。そこには新しい展開がありそうです。

このようなことに気が付いたことは、お声をかけてくださった方、お話を聴いてくださった方々のお陰です。みなさまに感謝します。

「社会構成主義」から見た「リーダーシップ」

2016-04-27 | ブログ

先回、「社会構成主義」と「対話」の関係についての気づきを掲載しました(http://social-acty.com/blog/date/2016/01/)。

今回は、その応用編『ダイアローグ・マネジメント』に書かれていました、対話による組織変革のリーダーシップについての気づきを共有できればと思います。

はじめに

社会構成主義では、「言葉」や「感情」も所属しているコミュニティの文化であって、こういうことは楽しいことである、とか、こういうことは悲しいことだなどという「言葉」と「感情」は文化とリンクしている、ということでした。

したがって、異なる組織や文化のもとでは、「言葉」の意味する内容、感情、反応までも異なるということでした。

ということは、「私」と「あなた」は背負ってきた文化や経験が異なるので、同じ「言葉」を使っていても、それが意味する内容や感情、反応も異なる、ということになります。

社会構成主義では、コミュニケーションとは「お互いに意味を作るプロセスであり、継続的な調整のプロセス」である、としています。進行中のお互いのやりとりの中で「意味」を創っていくのであるから、「意味」とは、話し手と聞き手の相互作用の結果としてある、となります。仲間内だけで通用する言葉は、その典型かもしれません。

「対話」や「コミュニケーション」には固定した概念があるのではなく、常に変化するものと捉えることがその後の理解が深まることになりそうです。

社会構成主義では、この流れが「意味」であるということになります。「意味」は固定しておらず、絶えず変化していますよね。

例えば、「やばい」という言葉があります。語源由来辞典によりますと、「あぶない。不都合な状況が予想されるさま。」となっています。ところが、昨今は、若者を中心にして「やばい」は美味しいとか楽しいなど肯定的な状況を強調する言葉として使われるようになっています。従来の意味と適用する状況が逆転していますが、意味が変化していることなのかもしれません。

このように同じ言葉でも意味が異なる用法をしている世代が集まって社会をつくっていくには、お互いの意味を共有することが大切になってきます。「対話」の場を創ることは、意味を共有することであり、その流れを集めて合流させることとなってきそうです。多様な意味の流れが集まり、さらに大きな流れを創っていく場であるということになります。

組織改革は

この考え方からすると、組織改革は、流れを合流させることで変化を促すということになります。今まで組織は、機械や機械の一部として喩えられてきたように固定したものと考えらえてきました。ところが、社会構成主義では、組織を常に変化している水に喩えます。そして、水の流れを合流させることが組織改革を進めることとなります。

ホールシステム・アプローチといわれる「対話」を中心にした組織改革の考え方は、ここからきていたのです。ある課題についての利害関係者を一堂に集めて「対話」する。その「対話」によって、意味の流れを合流させ複数の声が流れるようにし、その流れを見えるようにすることで、組織改革やその先の変革(イノベーション)へと自然に向かっていくことにつながるのです。

上記のことから、組織には対話が必要なのだということがわかってきました。「対話」の場には、複数の声となる多様な文化や背景を持ったたくさんの人が集まり、多角的な視点からの熟考を促すような場のデザインをすることが必要となります。

対話をデザインするには、より開かれた場であること、即興性がある場であることが条件となり、そこからクリエイティブが生まれて来、その場を継続することでイノベーションがおこると書かれています。

そして、『ダイアローグ・マネジメント』では、組織改革のための「対話」の場をマネジメントするリーダーについて、望ましい姿や具体的な方法を提起しています。

新しいリーダーシップ

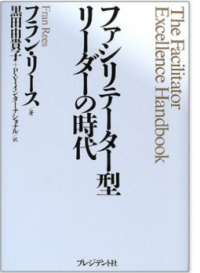

『ダイアローグ・マネジメント』は、新しいリーダーシップ像を描いています。水の流れを扱うのですから、「俺についてこい」「言うとおりにしろ」ということは求められません。ファシリテーター型リーダーが求められます。

リーダーの心構えとしては、

①言葉はさまざまに解釈されるものであることを忘れない

解釈の違いをすり合わせる手段として「対話」がある。

②メンバーは「他の関係」も背負っていることを忘れない

組織にいるメンバーすべては、家族や友人、今までの人間関係を持っている。

すべての社員はその集団と組織にとって「自分は価値がある」と認められたいと思っている。

組織を率いるということは

①上の方針を実行すること

②チームをまとめること

チーム(組織)内のさまざまな声をどのように指揮するか(オーケストラの指揮者のように)。

どのように会話の句読点を活用するか。

どのようなカオスを減らし、調整を促進するか。

他にリーダーができることは何があるかを考える。

③後天的に修得するスキルが必要

ダイアローグ・マネジメントをはじめとしたリーダーのスキルはトレーニングで修得できる。

大まかに、このような5つの要素があり、詳細なスキルが掲載されていました。

ファシリテーターと共通する新しいリーダーのスキル

このなかで、ファシリテーターと同じことを求められていると特に思った部分があります。

それは、一つには、効果的な対話には「インプロ(即興劇)」の技術にかかっているというところです。

対話の場は、あらかじめ想定した通りに流れていくというよりも、ある程度の幅をもって、時に狭く、時に広い幅をもって流れていくというイメージです。

ファシリテーターは、ある程度の川幅を想定して、その中で流れていくように準備します。実際にどの程度の幅になるのか?他の力が介入してきた時の対応などを予め準備しておき、対話の場をファシリテートします。対話の場の運営に必要となるのが、いまここで起こっていることに柔軟に対応するインプロの要素ではないかと思うのです。

また、対話には準備が大切であるとしていることです。それは、以下の4つの項目についての調査や対応策などです。

①ハード・アジェンダとソフト・アジェンダ

ハード・アジェンダ 会議の目的、目標などの成果とされる具体的な課題

ソフト・アジェンダ 自由度が高い議題(メンバーの自由な考えを述べることを保障、問題のあらゆる側面からの意見を聴く、すべての可能性の議論を聴く)

ファシリテーターは、会議の目的、目標を明確にして、達成するための場をデザインします(ハード・アジェンダ)。その際のメンバー間で自由に意見がいえる環境を整えます。

②組織の力学を意識する

ファシリテーターも、メンバー間の感情にも配慮し、メンバーの参加意欲を向上させます。

③「外の関係」と「波及効果」

メンバーの背負っている「他の関係」から意見、スキル、レパートリーなどを組織に持ち込むように促す。

チームの決断がチーム内だけでなく、「他の関係」への影響も考慮する。

ファシリテーターは、発言の背景を探り、その発言の裏にある本音を引き出そうとします。

④物理的な環境

照明、机の配置など

これは、ファシリテーターにも必須の配慮です。さわやかな外の空気を吸いながらの対話と、キャンドルを囲んでする対話では、話す内容まで変わってきます。

ファシリテーターをしている者として特に共感をもった、リーダーとの共通点でした。

おわりに

フラン・リースのいうファシリテーター型リーダーにも共通する部分があります。『ファシリテーター型リーダーの時代』、この本が日本で紹介されたのは、2002年でした。日本で「ファシリテーター」という文字がタイトルになった初めての本です。この頃は、「対話」の有用性、必要性についての認識が今のように広まっていなかったこともあり、対話によるリーダーシップということには触れていませんでした。しかし、組織の活性化には、従来のぐいぐいと引っ張っていくリーダーではなく、メンバーの意見を聴き、モチベーションを上げていくリーダーが求められていると言われ始めた起点となるものであったと思われます。

パラダイムシフトの時代と言われ、『ネクスト・ソサエティ』の日本語版が顕れた時期と『ファシリテーター型リーダーの時代』が重なっていることは、必然なことだったのかもしれません。

そして、2016年の今では、ファシリテーションや対話(ワールドカフェをはじめとする対話の手法)に関する書籍も珍しくなくなっています。

すでにパラダイムはシフト完了に近づき、ネクスト・ソサエティに入っているのだと改めて気づきました。

金沢まちある記(外国人観光客、増えていました)

2016-04-13 | ブログ

先日、金沢に行ってきました。

兼六園では、ソメイヨシノは終わりつつありましたが、違う品種の桜が次々と咲き、にぎわっていました。

兼六園では、若い女性の着物姿が多く見られました。少し年配の女性の着物姿もあり、落ち着きを感じました。

インターネットで検索してみると、金沢駅や兼六園の近くにはレンタル着物のお店が数件ありました。古都には着物が似合いますね。

若い方が着物を着ているのを見ると、着物文化は再興するかも?という気持ちにもなってきます。

今回は、着物の話題はおいて置きまして。

今回の金沢、外国人観光客が増えたような気がしました。

最近は、「外国人観光客(マスコミに取り上げられるのは中国人観光客がおおいのですが)は、買い物よりも体験や花見を好むようになった」という報道を目にするようになりました。お花見は国を問わず人気があるのでしょうか。

タクシーの運転手さんに聞いてみると、「金沢は外国人観光客は多い。しかもヨーロッパの人が多いなぁ」とのことでした。

私の感覚でも、兼六園やひがし茶屋街でも、たくさんの外国人観光客がいましたが、ヨーロッパ系の方は他の観光地よりも多い気がしました。

1.観光庁の速報から

2016年2月の観光庁の速報値では、平成26年1月から平成28年1月の外国人延べ宿泊者数は、

三大都市圏で毎年30%を超える増加を見せています。地方部では、平成26年から27年の1年では38.9%ですが、平成28年には70.0%の増加となっています。【図 1】(http://www.mlit.go.jp/common/001125865.pdf)

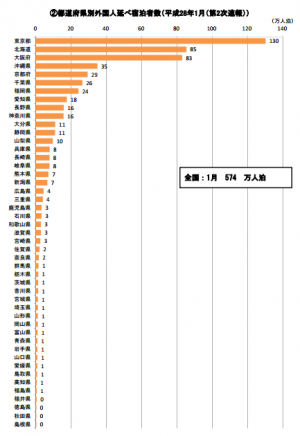

絶対数では、もちろん、三大都市圏が多いのですが、北海道をはじめ沖縄も地方部で検討しています。もちろん、京都も。【図 2】(http://www.mlit.go.jp/common/001125865.pdf)

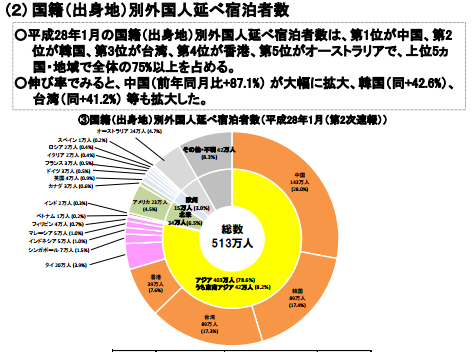

また、国別では、やはり中国からの観光客が最多となっています。【図 3】

【図 3 出身地別外国人延べ宿泊者数】

(http://www.mlit.go.jp/common/001125865.pdf)

このグラフでは、ヨーロッパからの観光客はたいへん少ないこともわかります。

となると、タクシーの運転手さんのコメント、実際に見た感想と差異がでてきます。

金沢の観光客の内訳はないものかと探してみました。

2.金沢の状況

金沢市の「観光調査結果報告書(http://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/com/img/useful/exchangecity/kankouchousa-2014.pdf)」がありました。残念ながら、平成26年に調査した内容ですので、観光庁の資料と一概に比べるのは乱暴な部分もありますが、おおよその方向性はつかめるかと思います。(以下、キャプションでの説明がないものは、すべてこの報告書から抜粋しています。)

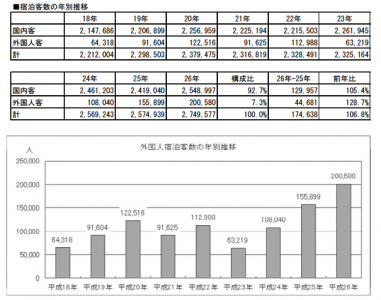

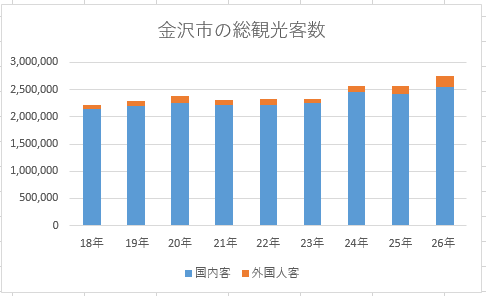

まず、金沢を訪れる外国人観光客の推移は、【図 4】のように、平成23年を底として平成26年まで順調に伸びています。

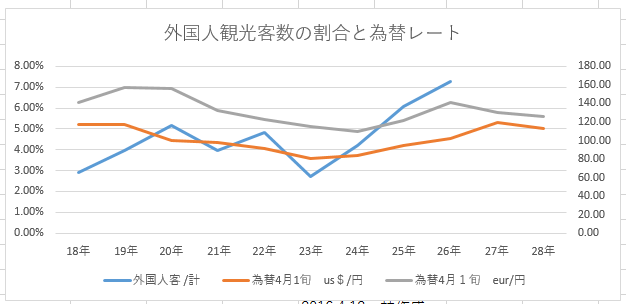

これを全体の中の外国人観光客の割合をみると【図 5】のようになります。

このグラフからみても、観光客の増加には、外国人観光客が寄与していました。

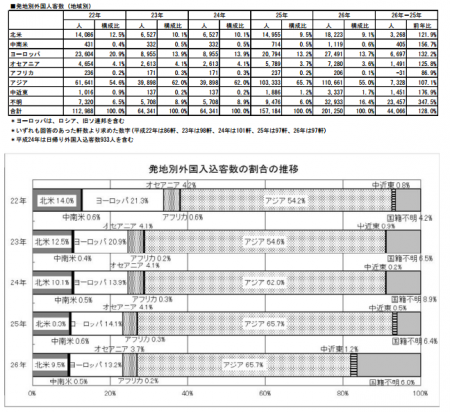

次に外国人観光客の発地を見てみると【図 6】のようになります。

この図からは、【図 3】の全国の割合と比べると、北米、ヨーロッパからの外国人観光客の割合がたいへん高いと言えます。

残念なことに、この原因は報告書に記載されていませんでした。

原因の一つに円安の影響があるのではないかと考え、為替の動向と外国人観光客数を比較してみました【図 7】。この図の為替レートは、4月第1旬をとっています。この報告書内で、観光客数が年間を通じて4月が一番多いことから、4月を取りました。

【図 7】では、平成23年からの外国人観光客の増加の場面では、円安が効果があるように見えますが、観光庁の速報では、この図にない平成27年、28年も増加しているとのことでしたので、大きな影響ではなくなっているようです。

今回は、兼六園、ひがし茶屋街を回りました。名古屋駅(特急しらさぎ)、宿泊したホテルでも、外国人観光客の団体ツアーに出会いました。

また、4~5人の団体が通訳と観光しているような場面も散見されました。

自治体、ツアー会社の努力だけでなく、通訳を依頼できる体制が整っていることも原因の一つかもしれません。

なぜ、金沢の外国人観光客の割合が多いのか、他の都市の割合と比較して何が言えるのかについては、今後の課題としたいと思います。

また、同じ古都である京都の動向について、比較したら興味深いものが出てくるかもしれませんね。

後日、TRYしてみようかと思います。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370