東京ちょっとだけ、散歩

2024-10-28 | ブログ

先日、東京に日帰りしてきました。

夕方からの予定を楽しみに行ったのですが、せっかく行くなら、まちあるきしよう!

さて、10時過ぎから17時前までの時間、どうやって過ごす?

で、まずは、「竹久夢二美術館」そして、どこかでお昼をいただいて、「東京国立博物館」へそこから夕方の目的地へ行くことにしました。

大正ロマンに浸る!

竹久夢二といえば、大正ロマンの代表!

物憂げな女性と、大正ロマンの装い。ですよね!

大正ロマンに浸るべく、文京区弥生町まで地下鉄を乗り換えてGO!

https://www.yayoi-yumeji-museum.jp/

併設の弥生美術館でのマンガ家上条淳士展を経由して、竹久夢二に会いに行きました。

【竹久夢二生誕140年×読売新聞創刊150周年】竹久夢二と読売新聞 ~記者・夢二の仕事とそれから~というテーマ展示でした。

竹久夢二は読売新聞社で働いていたそうで、新聞の挿絵(のような、イラスト)を描いていたようです。

ものうげな女性ではなく、風景や人物を線で描いているものが多かったのです。

これが、(竹久夢二のイメージとは異なりますが)絵葉書にしたいような、とても見やすいものでした。

読売新聞社退社後に、あの!絵を描いたようです。

作家さんの歴史を見るのは、とても興味深いです。

時代の出来事、そのときの作家さんの育った環境が影響して、こういう作品になった、という事を想像するのも楽しみの一つです。

その後、同じ敷地にある「夢二カフェ 港や」さんでお昼をいただいて、大正ロマンを満喫しました。

港やさんの店内。

落ち着いた雰囲気でした。

根津神社へ

夢二美術館から、ちょっと寄り道をして、根津神社へ!

根津神社は、スサノオの命が祀られていて、とても由緒のある神社でした。

https://nedujinja.or.jp/about/

パワースポットです!

根津神社も勇壮で、とても気持ちが良くなりました。

が!

摂社の乙女稲荷神社が鳥居の色鮮やかで、伏見稲荷のようでした。

なんとなく、お寺の雰囲気も残っていました。

やはり、明治政府の神仏分離令のときに根津権現から根津神社にしたとのことでした。

ここで、気分はスッキリ!地元にいるときの、モヤモヤしたわだかまりが消えていったような気持でした。

パワーをいただきました。

そして、まちあるきをしながら…

博物館へ向かっていくと、途中に、とても立派なお寺がありました。

護国院というお寺で、境内には能楽堂がありました。

http://www.tendaitokyo.jp/jiinmei/gokokuin/

本堂に入って、御朱印をいただきつつ…

これまた、見事な龍の日本画が飾られていました。

お寺の方に教えていただいたのは、この龍の絵については作者はご存知ないとのことでした。

ただ、近くに東京芸術大学があるので、そこからいただいたのでは?とのことでした。

確かに、東京芸大といえば、日本画でも有名な方々を排出しています。

院展にいくと、この大学出身の方が多かった。

ガラスがはめられていたので、反射していまいましたが、見事な龍の日本画でした。

東京国立博物館へ

博物館というと、混んでいないイメージでしたが、チケット購入からズラッと並ぶという…

並んでいるのも、外国からの観光客もざっと見たところ、3割くらいいて…

さすが、東京!

と思いました。

時間はたっぷりあったはずなのですが…

根津神社や護国院に寄り道したので、2時間弱しか居られません。

メインの本館のみ、でも、堪能しました。

日本美術の流れをじっくりと!

このとき、英語だけでなくフランス語でもガイドする声が聞こえてきました。

これは、ツアーガイドさんが解説している声。

そして、韓国語や中国語は2人組が多いようでした。

お茶の道具辺りの展示については、外国観光客、これはこんな時に使うんですよ~と言いたかった!

(もう、ただの世話焼きおばちゃんです)

お茶の道具で、「みずさし」と言われても、どんな風に使うのか?が分からないのでは?

お茶をたてるときの道具の並びを展示すると、何に使う道具なのか?が分かってもらえるのでは?と思ったのでした。

(言い訳みたいですが…)

欠けてない縄文土器の大きさと迫力に感動したり

(小学校の教科書では、こんなに迫力があって、作った人の気持ちが伝わってくるものだと思っていませんでした)

数百年経っても、着物の柄や刺繍が色褪せずに、デザインも!今に在ることの素晴らしさに浸って…

この階段!豪華でした。名古屋市役所を思い出しました。

もう、先人の手仕事のパワーに圧倒され、力をたっぷりといただいたのでした。

まちあるきは、何度行っても新しい発見があり、気持ちもリフレッシュできる!

そして、意識していないのに、たっぷりとウォーキングできる!

ある程度の間隔で、まちあるきしないと!と思いました。

たくさん歩きました。

プレイバックシアター初体験!

2024-10-16 | ブログ

先日、プレイバックシアターのイベントに行ってきました。

前々から気になっていた「プレイバックシアター」

初めて観ました。

プレイバック・シアターは、

脚本のない即興劇で、参加者の中から語り手を募り、その体験を語ることで、分かち合いを重視した手法です。ステージのつくりやコンダクターのあり方、アクターの居方など、自由に表現するための枠組み「リチュアル」が設けられています。

↑とAIくんが教えてくれました。

ジョナサン・フォックスという人がアメリカで、コミュニティの中で人と人がかあり合う場を作ることを目的として考案されました。

http://playbacktheatre.jp/aboutus/

上のサイトでは、即興劇には、サイコドラマ(1889~1974)、プレイバックシアター(1943~)、被抑圧者の演劇(1931~)と3種類あるそうです。

この中で、一番古くからあるのは、被抑圧者の演劇とのこと。

ファシリテーションの勉強を始めたころ、NGOのたまご(略称Nたま)という名古屋NGOセンターが開催しているセミナーを受講しました。

https://nangoc.org/ntama/

そのときに、池住義憲さんの講義を受けました。

インプロの回があり、目の前で生身の人間が演じる迫力を感じました。

(そのときの演技で、今でも記憶に残っているものがあります。きっとそういう場面があるのだろうなぁと胸に迫ってきました。)

そのときに教えてもらったのが、

パウロ・フレイレ(ブラジルの社会教育家で、識字教育を行った人『被抑圧者の教育』)

と

パウロ・フレイレの親友、アウグスト・ボアール(被抑圧者の演劇を生み出した人『被抑圧者の演劇』という著書もあります)

でした。

きっと、私が受講したのは、被抑圧者の演劇だったんだなぁと上の本を読んで思いました。

社会というよりも、自分の置かれている立場を演劇を見ることで俯瞰できるようになります。

そうなると、自分はどのようにしたらいいのか?を即興劇でやってみる。成功するにはどうする?をシミュレーションしていく。というものでした。

その時の例話も体験に基づく強烈な印象です。

インプロもFAJ(日本ファシリテーション協会)の定例会で初体験し、名古屋でのクラスに参加して、楽しく体験しました。

インプロも、テーマによってはメタ認知ができる、自分のふるまい方を変える事ができそう!

と思いました。

プレイバックシアター初体験

前置きが長くなってしまいましたが…

演じるには、チーム感がとても大切だと感じました。

そこで即興で奏でられる音楽(ミュージシャンという役割があります)も、演劇するメンバーも即興ですので、一体感が重要!

私はテラー(話題提供者)で参加しました。

コンダクターさんにインタビューされて、自分の経験(ストーリー)を話すという役割です。

会場から募ります。

あまり、感情的なストーリーではなかったのですが、目の前で演じてくださって…

涙が止まらない状態に!

Nたまのときのことを思い出しました。

この壁の奥に、もっと素敵な舞台やお店が!

お天気と自然に囲まれて気分爽快!でした。

一体感がつながりを育むのかも

これでコミュニティの中のつながりが、どうやってできていくのか?はもう少し時間と経験が必要だと思うのです。

でも、対話の場になる!し、テラーも演じるアクターもみんなみんながオープンマインドになって、一体感が出る!というのは体感しました。

新たな、対話の方法なのかもしれません。

コミュニティの中にソーシャル・キャピタルが生まれて育っていくような気もしました。

(そのコミュニティの中で一体感ができて、広まっていくと!)

今後、探究してみたいと思いました。

プレイバックシアターのイベントに誘ってくださった友人、イベントに関わったみなさまにも、感謝です。

*子豚の丸焼き(これも初体験)をいただきました。朝6時から6時間もずっと焼いていてくださったそうです。

命に感謝!

テラーの方の質問力(コーチングの世界かも)と会場に遊びに来た方の言語化力のレベルの高さに感動!

見習いたいと思いました。

言語化する力って大切

2024-10-01 | ブログ

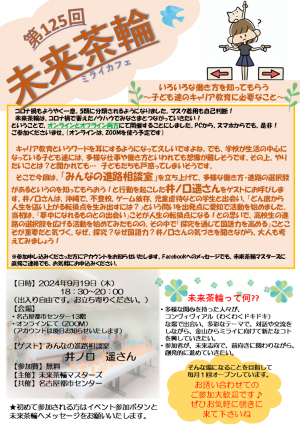

9月19日(木)に、未来茶輪を開催しました。

未来茶輪は、毎月1回、まちづくりの活動をしている方をお招きして、お話を聞き、対話するという会です。

(もう、10年を超えました!)

この日のゲストは、中学生が気軽にできる進路相談室を始めた方でした。

通信制の高校で先生をしていて、今の子ども達に必要なことは何だろう?と考えて、この活動を始められたそうです。

人生をあきらめないで、進路はいろいろあるんだということを伝えたくて…とのことでした。

そして、この活動を深く考えていくと、どうやら「国語力」の不足ということにたどり着いたそうです。

国語力って?

国語力って何だろう?と調べてみると…

文部科学省のHPにありました。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/04020301/003.htm

(1)国語力のとらえ方について

審議会では,以下に示すように,「これからの時代に求められる国語力」を大きく二つの領域に分けてとらえることとした。

ただし,ここでの目的は,国語力一般の「全体像」を詳細に描くことではなく,飽くまでも「これからの時代に求められる国語力」として,何が必要な能力なのかを明確にすることである。したがって,以下に示すものは,「これからの時代に求められる国語力の構造」を模式的に表したものである。

|

![]() は国語力の中核であり,言語を中心とした情報を「処理・操作する能力」としての「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」の統合体として,とらえることができるものである。

は国語力の中核であり,言語を中心とした情報を「処理・操作する能力」としての「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」の統合体として,とらえることができるものである。![]() は,「

は,「![]() の諸能力」の基盤となる国語の知識等の領域である。

の諸能力」の基盤となる国語の知識等の領域である。

この二つの領域は,相互に影響し合いながら,各人の国語力を構成しており,生涯にわたって発展していくものと考えられる。

なお,読書は,![]() の「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」のいずれにも関連しており,

の「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」のいずれにも関連しており,![]() の国語の知識等の領域とも密接に関連している。国語力を高める上で,読書が極めて重要であることは,この点からも明らかである。

の国語の知識等の領域とも密接に関連している。国語力を高める上で,読書が極めて重要であることは,この点からも明らかである。

とのことでした。

ちょっと長い引用で、申し訳ないです。

勝手な要約をすると、国語力とは、

考える、感じる、想像する、表す(表すについては、アートで!という場合もあるかもですが、ここは、国語力なので、言葉を使って、言い表すということで)の力であって、

言根本に語化力!なのでは?と思いました。

気になっていた「言語化力」

大学で、コミュニケーションと名の付く講座を持たせていただいております。

ここで、毎回、ワークや授業の後で、「ふりかえりシート」を書いてもらいます。

そこで、気になるのが「言語化」です。

「どんな気持ちでしたか?」と問いかけると「楽しかった」「おもしろかった」の一言で終わってしまう学生さんがいます。

2行以上、書くことを伝えているのですが、何を書いたらいいのか?分からないようです。

そして「言語化ってどうやるの?」と聞かれ、なんと言ったらいいのか?答えを探していました。

未来茶輪での問題提起もあり、少し違う視点で答えを探してみたところ!

「あ!これだ~」と思える答えに巡り合うことができました!!

YouTubeで、少年院の先生をしている方らしいのですが、とっても簡単で分かりやすい、やりやすい方法を提示してくれていました。

https://youtu.be/lRmm66a-Ozw?si=vk2h863OAjzP7kNP

こんな方法でトライ!

それは…

先生:どんな気持ちだった?

子ども:おもしろかった

先生:何がおもしろいと思ったの?

子ども:〇〇がおもしろかった

先生:〇〇の何を面白いと思ったの?

と聞いていくのです。

おもしろいと思った原因と、その理由がしっかりと言語化できていたのです!

早速、後期の授業の振り返りシートに、そのステップを書いておき、伝えました。

すると、多くの学生さんが2行をさくっとクリアして、書いてくれました!

効果抜群!すごいテクニックです!

しばらくは、この方法で進めてみようと思います。

様子をみて、ブラッシュアップの方法も検討していこうと思いました。

言葉がコミュニケーションを促進します。

なので、ファシリテーターは、言葉を大切にします。

自分も言語化のスキルをブラッシュアップしていこうと思いました。

イマドキの小学生のデジタルスキルって高い!

2024-09-12 | ブログ

小学生はPC好き

放課後預かりで、こども哲学カフェをしています。

探究するときにあると便利!とPCを横に置いているのですが、

PCを見ると、子どもはそちらに気持ちが行ってしまい、対話のネタだし段階から集中しません。

(PCは使わないようにしなくては!とも思うのですが、あると話が広がったり、深まったりすることもあるので、タイミングを模索中です。)

先日は、初めての子どもだけだったので、まずは自己紹介を。

すると、さっそくPCにロックオン!

触り出したら、テーマも出せず…

パワポなんて、既に使いこなしてる

ということで、自己紹介を深めよう!というテーマにして、

いろいろと聞き合いました。

そのときに、パワポってつくったことある?と聞いてみると…

小学校5年生は、4年生から授業でやってる~との返事。

小学校3年生も、つくれる!と宣言。

ということで、PCは1台ですが、2人で自己紹介スライドをつくりました。

以前、分かりやすいパワポをつくるために、「プレゼンテーションZEN」なる書籍を読み、試行錯誤した記憶があります。

そして、どんなスライドが分かりやすい?見やすい?など、模索しましたよね?

←賛同を求めたいところです(笑)

パワポができるなら!とCANVAを紹介しました。

https://www.canva.com/

ネットでサイトを検索し、サクサクと使いこなす小学生!

(あれ?私がCANVAのサイトに行ったとき、こんなにサクサクとできたかしら?💦)

2人の自己紹介スライド作成にあたっては

コンテンツは少しだけアドバイス(というよりも、こんなこと教えてね、レベルでした)しましたが、

パンチのあるスライドや部活として取り組んでいることがイメージでも伝わるスライドができました。

大人の予想をラクラク超える出来栄えでした。

小学生がプレゼン資料をつくる。

ひと昔前なら、模造紙に書く。おkピー用紙に書く、などをイメージしたと思うのですが、

イマドキは、パワポを使って(しかも、イラストだけでなくアニメーションまで使いこなす)プレゼン資料を作ってしまうのですね。

ギガスクールってすごい!

と感じました。

コンテンツを充実させる!

デジタルスキルは(高齢に近い)大人よりも素晴らしい!

後は、コンテンツの充実ですね。

(大人にも必要ですが…)

コンテンツの部分は、これからぐんぐん伸びていくのでしょうね!

ということで、検索をはじめとして、探究、対話をする中でコンテンツを充実させるお手伝いをしよう!

と思ったのでした。

ファシリテータ―としては、子どもの興味関心をどうやって引き出すか?

引き出されたものを、どう展開していくか?←ここは本人の気持ちを尊重して

ということが大きな、そして楽しみな課題です。

新しい取り組みの分野を発見した時間でした。

「寅に翼」企画展へ!

2024-08-27 | ブログ

毎朝8:00、TVの前に座って、「寅に翼」を見ています。

共感する部分やいまどきのテーマがたくさん盛り込まれていて、いつも引き込まれています。

8月の暑い日(このごろはいつも、毎日、熱い)に名古屋市市政資料館の「虎に翼」企画展に行ってきました。

https://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000176904.html

モデルとなった三淵嘉子さんの生涯、名古屋地裁(今の市政資料館)でのご様子

そして、寅に翼の番組紹介

など、盛りだくさん!でした。

市政資料館では

この階段に明律大学の女子部のみなさまが並んでましたよね。

市政資料館には、喫茶店が入っていて、軽食もいただけます。

(Light Houseとい名前でないのが、ちょっと残念(笑))

その日は、軽食を喫茶店でいただいた後、企画展、そして、資料館の中を探検しました。

市政資料館は元は名古屋地方裁判所https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/52-7-5-0-0-0-0-0-0-0.htmlでした。

大正時代に造られ、昭和54年、名古屋市の丸の内にある現在の裁判所に移転するまでの60年裁判所として活躍したとか。

中に入ると、いまでも「壱号法廷」とか「控室」など、裁判所のときの部屋札がちゃんとかけられています。

(テンション上がってきます)

そして、正面玄関から入った正面のステンドグラスは、なんと、天秤!

(法律を司る女神、テミスが左手に持っているのが天秤です。公平・公正を表しています。)

こんなところにも、興奮するツボが!

見どころ満載な建物ですが、今回の発見は、地下があり、なんと拘置所だったということです。

地上の装飾とは対比的で、急に飾り気のない、冷たい印象の空間になっていました。

やはり、拘置所…

企画展では

法服の展示があり、申し込めば無料で(10分間)着ることもできました。

もちろん!お借りしました。

弁護士、裁判官、検察官と各色があったのですが、

寅子が戦前、なりたくてもなれなかった裁判官の紫の法服を選びました。

ご本人は、弁護士経験があったからこそ、裁判官としてのお仕事が、信念貫くことができたのかもしれません。

などと、想いを巡らせながら袖を通しました。

ファシリテーターと法律?

はて?(笑)と思われるかもしれません。

まちづくり分野のコンサルタントの方には、建築系、土木系の方が多いのです。

もちろん、地域経済という分野では経済や経営分野の方も増えてきました。

そして、環境について学んだ方や情報分野の方も!

法学部出身の方は少ないような気がします。

そういう方とまだ、お話ししたことがありません。

もちろん、自治体の方には法学部出身のかたは多くいらっしゃいます。

(地方自治と言って、理解してくださる方が多いのも、心強いです)

異端の分野のファシリテータ―だからこその視点があるのでは?と思っています。

(条例づくりのお手伝いはとても楽しかったです)

もちろん、周りの分野の勉強もしながら、ファシリテータ―を務めて行こうと思いました。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370