言葉を入れ替えて、新しいアイデアを生み出す!?

2024-08-15 | ブログ

以前、確かNHKの番組で、工業デザイナーの方が出演され、「新しいアイデアの生み出し方」をレクチャーしていました。

本当は、披露したくないけど(笑)と言いつつ。

ありがたい方法を教えてくれました。

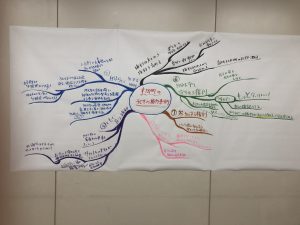

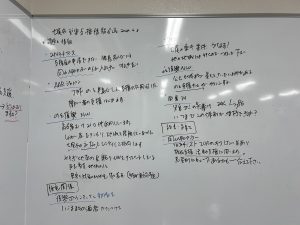

それは、マインドマップ(とは明確におっしゃらなかったかも)を描き、端にある言葉をくっつけてみる。

すると、とんでもない組み合わせが生まれ、遊び心を刺激する。

そこから、アイデアが生まれるとのこと。

(マインドマップの例)

(マインドマップの例)

ジェームス・ヤング『アイデアの作り方』でも、アイデアは今あるものの組み合わせだと言われています。

その組み合わせをどうつくるのか?が課題であり、楽しいところのようです。

組み合わせる!

きっと、いくつかの段階を経てアイデアになるのでしょう。

1.組み合わせの要素をどのように出すか?

2.要素を整理して

3.どのように組み合わせるか?

4.出てきた組み合わせの中で、何をチョイスするか?

(もしかしたら、5.そのチョイスがそもそもの趣旨にあっているか?または合わせるか?があるかも)

上に出てきたマインドマップは、1.の段階かと。

先日、とっても楽しい組み合わせを生み出す場面に遭遇しました。

小学6年生が、自由研究のテーマを考えるワーク。

「ゴキブリのパワーを調べる」というようなものでした。

いくつか自分で出したワードから「ゴキブリ」「パワー」「調べる」を組み合わせて、面白いテーマになりました。

言われてみれば、約3億年(一説には2億6000万年)前に誕生したゴキブリ。

大きな天変地異をくぐり、生き残ってきました。

ゴキブリ用の殺虫剤でもなかなかしぶとい(笑)

生命力を感じます。

その小学生は、そのパワーの源は何か?を調べてみたい。

そして、何に使えそうか?を考えてみたい。

となったとのことでした。

思いもよらない、楽しそうなアイデア!

これも組み合わせのなせるパワーなのですね!

身近なことからのアイデア出しも楽しそうです。

組み合わせを楽しむ、その仕掛けを考える!

言葉を入れ替えて楽しんでみる。

そのプロセスをどのように楽しむか!がカギだと思いました。

もちろん、マインドマップもあり!

組み合わせを考えるなら、カードに書きだすもあり!

辞書からランダムにピックアップするのもあり!

ブレストの方法から、組み合わせの楽しさが始まるかもしれません。

新しいアイデアが生まれる場を創ることも、ファシリテータ―の役割(楽しみ)の一つだなぁと思いました。

これを考えるのも、組み合わせ(笑)ですね。

SFプロトタイピングと未来シナリオ

2024-07-31 | ブログ

先日、工業系の大学院で、2040年の〇〇地域、住む人にとって、訪れる人にとって、どうなっている?の発表会を見学する機会をいただきました。

社会人もいる大学院修士1年生のみなさんが前期の授業で(なんと合宿まで!して)テクノロジーを実装した近未来のまちを考える

というものでした。

(未来都市って、昔はこんなイメージが描かれることが多かったかと…)

(未来都市って、昔はこんなイメージが描かれることが多かったかと…)

ブレストの方法

この中の、ブレスト(ブレインストーミング:アイデア出し)の仕方を担当しました。

社会人大学院生が各グループに1~2人はいるので、考える内容はバランスがとれそうです。

今年は、もっと社会全体の未来を見つつ、検討していただきたいなぁと思い、

「STEEPブレスト」を提案しました。

STEEPブレストは

S social

T technology

E economy

E echology

p politocs

この5つの分野の未来への兆しをブレストするというものです。

これは、12年ほど前にFAJ(日本ファシリテーション協会)中部支部のイベントで行った、「未来シナリオ」のブレスト部分でした。

これが社会を全体から見る事ができて、いろいろな分野の変化にも注意がいくので、使い易いなぁと思っていました。

(もちろん、その後も活用していました)

これが、先生方に響いたようで、今回採用してくださいました。

先生方もtechnologyに偏っていると思ってくださっていたようで、

STEEPブレストの前に、PEST分析というのを行っていらしたそうです。

P politocs

E economy

S sociaty

T technology

の各分野からマクロ分野を分析するという手法です。

PESTにもう一つ、E(環境)が入ったという事なのですが…

この後、合宿して、STEEPを掘り下げ、SFプロトタイピングの手法で未来の〇〇地域にテクノロジーを実装すると?

を検討してプレゼンされていました。

もう、どんな成果がでるか?に興味が湧きすぎて、発表会を見学に行ったのでした。

テクノロジーとまちの未来

結果は、写真などは撮っていないので、お伝え出来ませんが…

〇〇地域は2040年にこうなっている!

その特徴として、より楽しめるために、もっとウェルビーイングになるために…

など院生さんの研究分野を活かした発表が10グループ!

ポスターセッションも楽しかったです。

その中で、一番、身に染みたのは、

認知症を治す(治せるのか?)ために、回帰療法をする、そのためにはVRを活用する。

というようなプレゼンでした。

そろそろ、気になるお年頃には、惹きつけられるテーマでした(笑)

SFプロトタイピングは

「SFストーリーの創造する想像力を活用して科学技術の発展を基に現実的に起こりうる、小説の世界のような未来のストーリーの作成から着想を得て、未来予測を行い、その未来予測からのバックキャスティングにより、企業における事業企画や研究開発戦略を思考・創造する手法。」

https://www.murc.jp/library/terms/aa/sfprototyping/

とあります。

未来シナリオは、STEEPブレストをして、未来を予想し、バックキャスチングをする。という方法です。

アプローチが少し異なるだけで、大まかな流れは同じなのだと(大まかに)理解しています。

10年以上前からある未来シナリオ(シナリオプランニングの簡単版)がテクノロジーにフォーカスして未来を考えているような気がしました。

新しい進め方!とはいっても、ベースになる進め方があるのだ。時代や検討の対象によって手法を少し変えれば良いのだ!

ということが分りました。

未来を考える、予想するワークショップ

未来シナリオをSFプロトタイピングと並べてみたり、

他にもある未来を考える進め方(フューチャーセッション、フューチャーサーチなど、たくさんあります)との関係性も比べてみると、興味深いものが出てきそうです。

私自身も新たな課題もいただいた、発表会でした。

名古屋工業大学のみなさま、

ありがとうございました。

『承認をひらく』は対話の次?それとも前提?

2024-07-15 | ブログ

暉峻淑子さんの最新版『承認をひらく 新・人権宣言』を読みました。

時代の先を見て、必要なことを提示してきてくださった暉峻先生。

『対話する社会へ』の次には「承認」とのこと。

1928年生まれとのことなので、今年で御年96歳。

96歳でこんなにエネルギッシュなご本を書けるのは、書かざるを得ない!というお気持ちなのでは?とも思うような内容でした。

2017年に出版された『対話する社会へ』では、対話の必要性を説いていらっしゃいました。

平和のためには対話し続けることが欠かせないし、

当時起きていたトンネル事故も対話がなかったことも原因の一つでは。

世界には対話が必要!と問題を提起していらっしゃいます。

人間には相互承認が必要

そして、今回の「承認」。

しかも、承認は人権なのだと…

承認と言えば、よく引用される、マズローの欲求5段階説の下から4段階めにある(結構、高次な欲求?)が浮かびます。

このことから推察すると、承認は人間としての欲求で、それが満たされるのは、ある意味「人権」なのかも?と思いつつ読み始めました。

p15で承認の必要性について

「人間は多様な存在であるけれども、多様であるからこそあらゆる機会を活かして、公正さや真実について話し合う相互性を持つ必要があるのではないかと思います。そして、また、私たちは、個人間の相互承認によって自己のアイデンティティに目覚め、相互承認された社会参加の中で、連帯する経験を積み、社会を変革したり、自己実現を果たしたりしていくのだと思います。」

とありました。

相互性がカギということなのですね。

人間は社会的な動物と言われています。きっと「お互い」に承認する、話し合う、しかも対等に。

そのような営みの中で身も心も進化してきたのかもしれません。

この「相互性」のためには、対話が必要となるのですね!

人間として必要なこと

ご本の中では、社会の中では「貧困」と「承認」が重要であることが再三にわたって書かれています。

貧困は政治的な課題であるはずですが、もちろん、人権の問題でもありますよね。

「健康で文化的な最低限の生活を営む権利」は憲法25条にも規定されています。

(これがナショナルミニマムなのか、シビルミニマムなのかという論争があります。が、今回は踏み込まずに)

(いいね!も承認の一つでした)

そして、「承認」は、社会的な承認とあります。

p19には

「承認の本質は”相互承認”にあるので、上下関係の中で相互承認がどれほど根付き、浸透しているかをみることで、民主主義社会のレベルを図ることができます。相互承認は民主主義の尺度です。」

とあります。

社会の中で、社会の中にいる一人ひとりの存在を認め合うということなのだと思いました。

なんからの理由で相互承認を感じる事ができない(孤独ではなく、孤立してしまう)と、新宿のバス爆破事件や秋葉原の無差別殺人事件のように、何か社会が注目するような事件を起こすことで、最終的な(人生を賭けた)「承認」を得る。となってしまうとのことでした。

小さなコミュニティの中では、存在を「承認」されていることを実感することができたのでしょうが、都会での暮らしの中では、孤立してしまいがち。

どこかで承認し合える関係を努力して持っていないと、簡単に孤立してしまいそうです。

働いていれば、その関係の中で相互承認はある程度、感じられると思います。

介護離職や病気になって退職する(退職しても回復しない状況)だったとりすると、特に都会では孤立してしまうのではと想像します。

透明になること

2024年7月13日の中日新聞のコラム「時のおもり」に哲学者の鷲田清一さんが書かれていることも、言い方は違うけれど、きっと同じことを言っているのだろうと思いました。

抜粋すると

「このところ気になっていることばがある。”透明”。」

この透明とはネガティヴな意味で使われていて、

「だれかの存在が透明になる、つまり見えなくさせられる・・・」

「だれもわたしを気にかけてくれない。声もかけてくれない。そもそもわたしはだれの関心の対象でもない、いてもいなくても他の人たちになんの影響もない存在だと思い知らされるのはきついことである。」

「見えるはずなのに一貫して見えなくされている、そういう社会のしくみを衝いている。何かが可視化することを阻むシステムである。」

なんだか、悲しくなってきます。

この「透明」は承認してくれる人がいないに通じしているような気がします。

なんと、7月14日の中日新聞日曜版の特集は「動き出した 孤独・孤立対策」でした。

孤独・孤立対策推進法(令和5年6月7日公布)もできていました。(勉強不足でした)

もう、個人のレベルではなく国としても大きな問題なのですね。

そして、参加へ

暉峻先生は、最後には「民主主義は人々の社会参加を前提として成り立っている」なのに、

「個人の尊厳から出発しているはずの民主主義が社会参加の機会を与えず、他者から承認されず、相互承認のない競争者かいでもまれている結果は、自己肯定感さえ持てず、アイデンティティの確立、自己実現を諦め、社会参加の意欲も失ってしまう人を生み出しているのではないだろうか。」p249-250とおっしゃっています。

社会参加することが、透明でなくなる第一歩では?と思いました。

社会への参加は働くことももちろん、含まれていますが、地域社会や(地域とは限らない)コミュニティへの参加も大切な「承認」の機会なのですね。

話が少し飛んでいるような気もしますが…

コミュニティのこと、まちのことに少しでも関わることは、相互承認の場にいることになるのでは?と思いました。

私が大学院で学んでいた頃は、セーフティネットとしての地域コミュニティという考えがありました。

一旦、第一線から引くとしても、地域社会にかかわると孤立しないというようなことも含まれていました。

さらに、話が飛びますが

ワークショップや参加のまちづくりをしていこう!というときのファシリテータ―のやるべきことが見えた気がしました。

その場に来てくださった方が「相互承認」できる場つくること。

これが安心安全の場なのかもしれません。

それは、「ちゃんとみんなが存在を承認し合っているよという雰囲気があり、安心してあなたの考えたことを話してね。」

という場なのでは?と思いました。

そのような場に行ってみようと思ってもらえるようなこともしていかないと!

こんなことができるファシリテーターが求められるのですね!

改めて、心掛けていこう!と思いました。

日本ファシリテーション協会 富山サミットに参加

2024-06-27 | ブログ

能登半島見学の翌日と翌々日は、FAJ(日本ファシリテーション協会)の年に一度のお祭り(?)

サミットでした。

https://www.faj.or.jp/activity/summit/

毎年、いろいろな都市の持ち回りなのですが、今年は富山!

富山市は初めて!でした。

そして、なにより、旧来のファシリテーション仲間に会える日です。

いつもと趣きが異なる場所(シアター型のホール)で、富山県知事もご挨拶に。

いつもは、もっと砕けた感じなので、サプライズ!

そして、そして、富山テレビのニュースになるという、サプライズ!

基調講演は、三雲先生のウェルビーイングなお話でした。

ウェルビーングを数値で表すと?とデータで示してくださいました。

(もしかして、リーサスにあるのでは?と思ったのですが、残念。見当たらず)

https://resas.go.jp/#/21/21211

ワークショップ その1

さて、その後は、ワークショップ セレクション。

豊田市金谷町でカナヤキャンプという地域の人が集まるコミュニティをつくっている方のお話とワーク。

https://www.facebook.com/kanayacamp/

なんと、金谷町は祖母の実家のあったところです。(今は、隣町に引っ越していますが)

そのことを、ワークしてくださった鬼木さんに伝えると、なんと!引っ越し先も同じ町内!

ご縁を感じました。

さらに、奥様は以前、豊田市でのコンテストにいらした方でした。

(facebookより)

もう、偶然というにはあまりにも…です。

さて、ワークは、システム思考+NVC(ノン バイオレント コミュニケーション:非暴力的コミュニケーション)をいう初めて体験する組み合わせでした。

システム思考は、『21世紀の教育』にもかかれている21世紀を生きていくために子どもたちに必要なスキルの一つだと言われています。

NVCでは共感カードというのを使い、今、私にはあなたがこんな気持ちでいるように思うということを伝えます。

「あ。あるかも」

「いや、そんな気持ちはないと思う」

など、対話しました。

グループの中に信頼関係がないと、難しいワーク。ファシリテーションを学ぶ人たちなので、クリアできたような気がします。

まだまだ、ファシリテーションの奥は深いことを痛感しました。

ワークショップ その2

翌日の朝もワークショップ セレクションでした。

この時は、浪江町のケースメソッド。

浪江町!3月に行った!こともあり、参加しました。

3.11のとき、原発から避難する住民、情報が極めて少ない中で住民の避難を判断しなくてはいけない役所の職員。

20人以上にインタビューして1人のペルソナをつくり、その人(職員)の経験を追体験する、というものでした。

(↑浪江町のゆるきゃら「うけどん」)

いくつかのポイントで、「そのときあなたなら、どうする?」を考え、付箋紙に書きます。

その付箋を組織⇔自分の軸の上にマッピングします。

グループワークでしたので、同じテーブルの方との違いを見て、対話しました。

すると、自分の考え方の方向性や、協働ということなど、適切な場面があるのか?判断は30秒で!など威張りのある中で、いろいろなことを考えることになりました。

ケースメソッドとは、こんな風に使って学ぶ、というよりも追体験や、こんなときどうする?を考えやすいことが分りました。

やっぱり対話が大事なんだ!

対話をたっぷりとした富山のワークショップでした。

話は大きいですが、このところ、信頼されていた大企業が品質問題を起こしています。

暉峻淑子さんの『対話する社会へ』というご本に、トンネルの崩落事故のことが書かれていました。

そこには、なぜ、トンネルの壁を叩くのか?を対話によって共有していれば、目的が分かるので事故は防げるのでは?と提案されていました。

品質保証でも、まちづくりでも対話が大事!と思ったのでした。

そして、今!

FAJのサミットでも対話を大事に行いました。

対話の本質とは何か?

対話とはどのようなことなのか?

について、改めて考えようと思いました。

そして、もっと対話の場を広げて、増やしていきたいと思った富山サミットでした。

行って、よかった💛としみじみ、思ったのでした。

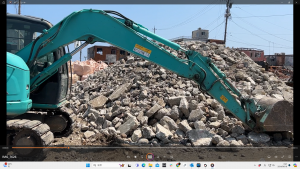

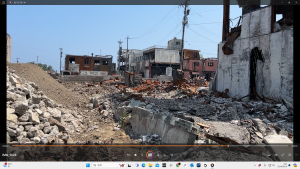

4月から2か月後、再び能登半島へ

2024-06-18 | ブログ

4月に能登半島の輪島に行ってから、2か月。

また、能登半島へ行く機会がありました。

今回は、公費解体が始まった輪島から、半島先端の珠洲まで!

これから、前へ!

能登里山海道は、通れる車線の断裂は(とりあえず)埋まっており、ジェットコースターのようなところもありましたが、なんとか行けました。

道も4月の時に比べて通りやすくなっていました。

(なぜか1台、崩れた崖に頭から突っ込んでいる車を発見!)

輪島市に入ると、家屋はまだまだ倒れたままになっていました。(4月のときとあまり変化がないような…)

でも、朝市通りには、重機が4~5台。

まだまだ、錆びた車があちこちに。

道路まではみ出した震災による瓦礫も少なからずあり、道を通るのが大変!という箇所もありました。

とても、悲しくなりました。

きっと、これから進んでいく!と願いつつ。

そして、初めての珠洲市へ!

今回、ご一緒した方のご親戚がある珠洲市。

お目当ては、もちろん、その方のお宅でした。

*地元の警察署にどの道が通れるのかを聞くのが一番!

なんと、地元警察に行くと、この道は通行止め。こっちの道の方がいいのでは?

など、アドバイスしてくださいました。

(警察署で道を聞く…初体験でした)

珠洲のご親戚のお宅を訪ねた後、近くに1枚残った塩田へ立ち寄りました。

この塩田、ニュースに取り上げられていました。https://news.ntv.co.jp/category/society/ktc6a2d71cc68e40c583fef214390bf161

地震でも残った釜。この窯で海水を煮詰めていきます。

ここの社長さんは、ご親戚の方と小学校の同級生とか。

思い出話をきき、ちゃんと息子さんの住むところへ移住することをお伝え出来ました。

これも、タクシーの運転手さんが「塩田に立ち寄る?」と言ってくださったこと、

塩田の社長さんとも懇意で、尋ねたご親戚の名前を出してくださったこと

で、ご縁が分かり、懐かしいお話を聞くことができました。

タクシーの運転手さんのお陰です!

日頃のコミュニケーションが非常時に生きてくる。とよく聞きますが、

知人の行方も、日頃のコミュニケーションのお陰で、知ることができるのですね。

情報社会と言われているのに、リアルにコミュニケーションができていると、こんな時にも、うれしい知らせが聞けると思いました。繋いでくれる人の存在が大きいことも知りました。

SNSだけではないのだと思いました。

うれしい知らせがやってくることもあるのですもんね。

運転手さんが教えてくれた、珠洲の名所(?)「倒(さかさ)スギ」

パワースポットとか。

・地震の片づけがなかなか進まない…と思ったこと

・日頃のコミュニケーションが復興への大きな足掛かりになる!とは聞きますが、プラスで友人知人の知らせもやってくることもあること

を思った2回目の能登でした。

FAJ(日本ファシリテーション協会)には復興支援室というチームがあります。

https://www.faj.or.jp/activity/reconstruction/

6月の定例会にその中の一人が来てくれました。そのときには七尾市で支援している団体の「情報共有会議」の議事録を取る(もちろん、FAJですので、ファシリテーショングラフィックです)という活動をしていると聞きました。

名古屋市さんが「まるごと支援」と言って、水道や下水、倒壊家屋の調査、消防だけではなく、保健士さんなど広い分野の名古屋市職員を募って、長期間の支援をしています。

https://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/page/0000171500.html(名古屋市さん、本当にさまざまな分野で職員を派遣されているんだなぁと分かります)

このことを聞いてみると、名古屋市さんの動きは知らないとのことでした。

FAJの板書練習会では、実際の会議を(ゆっくり)読み上げ、板書していくというワーク(?)をしました。

NPOはNPO!と協働していて、さらに情報共有会議では地元の行政と協働しているのかな?とも思うのですが、

もう少し視野を広げて、協働の相手を考えると、もっと早くもっと快適な避難生活が送れるのかもしれません…

現場にいないので、無責任なのかも。と思うのですが、俯瞰できるところにいるので見えることもあるのではと思いました。

協働しているイメージを勝手に妄想してみようかと思いました。

一日も早く、日常が戻ることを祈りつつ…

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370

(

(