ニュースレター第138号「オンラインの便利さを活用したHUG」

2023-03-03 | ニュースレター

昨年に引き続き、オンラインでのHUG(避難所運営ゲーム)をさせていただきました。

災害時に専門家として、どのような行動をとればいいのか?ということを研究、実践していらっしゃる団体さんからのお話でした。

事前勉強会でグループファシリテーターの方と勉強し、本番に向かう!というとっても楽しいプログラムでした。

コロナ禍でオンラインに慣れたことや地理的に広い範囲で集まることを考えると、

オンラインが廃れる事なく、活用されていくだろうなぁということを感じました。

ニュースレター第138号「オンラインの便利さを活用したHUG」

以下から、ご覧くださいませ。

「こども哲学カフェ」から発展した、うれしいお知らせ

2023-02-21 | ブログ

一昨年から、監事をしている子育て支援の団体が行っている学童の事業。

この中の一つのメニューにしていただいている「こども哲学カフェ」。

小学校1年生から4年生と「気になっていること」「不思議だなぁと思っていること」について対話します。

内容は、社会問題や理科的なことまで盛りだくさん。

(哲学からかけ離れている話題が多いのですが)

この対話の中で、気になったことを自分で掘り下げて考えて、

中日新聞主催の「新聞切り抜き作品」「子どもと先生の新聞コンクール」大賞を受賞したとのこと!

2023.2.20日の中日新聞に大きく掲載されていました。

中日新聞朝刊2023年2月18日

受賞したこどものお母さまが教えてくださいました。

暴力について語ることは、なんとなくタブーだと思っていたところ、

「こども哲学カフェ」で取り上げて対話したことで、

「ああ。口にしていいんだ。考えていいんだ。」と思ったみたい。

とのことでした。

そこから、学校でも、学童でも扱った「SDGs」についても考え、

「子どものしあわせ」「せんそうのない国」に発展させて考えてくれたようです。

そして、よく見ると「みんなちがって、みんないい」にも「こども哲学カフェ」で話し合ったことが!

新聞の写真に「『らしさ』、決めつけないで!」という切り抜きを見つけて、これも、こども哲学カフェで扱ったなぁと

覚えていてくれたことに感謝しました。

このときは、ジェンダー問題(というと難しいですが…)を取り上げました。

参加者の女子が「よく、女のクセに。って言われるけど、なんで?」という疑問を挙げてくれたので、

みんなで対話しました。

そのときのことが心に残っていたのですね…

「こども哲学カフェ」でみんなで対話したことを、忘れずにSDGsという括りの中で整理して発表してくれた!

もう、うれしいことこの上ないです!!

やってよかった!!と思いました。

これは、もちろん、ご本人の努力と探究心はすばらしい!です。

でも、ちょっとだけ…こども哲学カフェも役立ったと思いたい。

自画自賛ですが…

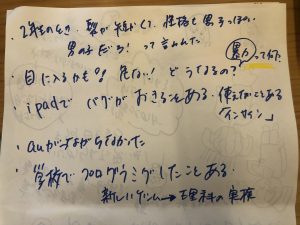

「気になること」を出してもらって、この中から何をテーマにするかを選びます。

実は、「こども哲学カフェ」開催のきっかけは、

2020年4月に日本ファシリテーション協会(FAJ)でオンライン哲学カフェに参加しました。

そのときに、哲学カフェでの対話の楽しさに触れ、実際にやってみたい!と思いました。

この時は、コロナ禍で外出も憚られる状況でした(遠い過去?)

FAJは、毎月開催している各支部の定例会を一斉にオンラインに切り替えました。

そこで、「オンライン哲学カフェに挑戦」に参加したのです。

遠隔地にいても、参加できる!交通費も移動の時間も不要!で、ありがたく参加してみました。

そこで、対話を重視する哲学カフェ

(このときは、哲学の大学の先生がファシリテーターを務めてくださって、とっても哲学が身近に感じられたのです)

の楽しさと探究の魅力に引き込まれてしまいました。

大人と哲学カフェをするのも楽しいけれど、子どもたちとできたら、また違う楽しさがあるだろうなぁ。

と、子育て支援団体の代表に相談したところ、二つ返事でOKをいただきました。

という経緯があります。

哲学カフェ、子ども哲学カフェについての書籍を読み、動画も見て、事前の勉強もOK!

イメージを固め、プログラムも作成して臨みました。

小学校1年生から4年生のこどもたちといろいろと対話をしました。

内容は、さまざま。

科学的な話題のときは、みんなで「なぜだろう?」とまず考え、インターネット検索して裏付けることをしました。

そして、退屈しちゃう低学年向けに、最後に今までの対話からイメージを描いてもらうという、飽きない工夫も入れたりして。

最近では、おしゃべりが大好きなこどもに、

「あ!哲学カフェの先生だ!今日は、哲学カフェなの?哲学カフェやりたい!」

と言ってもらえるようになりました。

喜んでくれるこどもがいるなんて、本当にありがたいです。

そして、大人の私も、いろいろと勉強になります。

「え?そんな仕組みになっていたのね~」と一緒に探究していけます。

自分で探究していける人になってね。と願いを込めて、対話を楽しんでいきたいと思っています。

みなさまのご声援、よろしくお願いします。

ご参考までに、参照した書籍をご紹介します。

『哲学カフェ!』小川仁志、祥伝社黄金文庫、2011年

『僕らの世界を作りかえる哲学の授業』土屋陽介、青春者出版社、2019年

『哲学カフェのつくりかた』鷲田清一(監修)、カフェ フィロ(編)、2014年

市民活動団体の交流会でファシリテート

2023-02-13 | ブログ

市民活動センターの市民活動団体の交流会でファシリテーターを務めさせていただきました。

(https://www.ama-shiminkatsudo.jp/_files/ugd/c1cba3_957c3c302f9047789e237c3eb67c53a9.pdf)

コロナ禍でなかなか活動できなかった団体もたくさんありました。

オンラインで乗り越えた、対面でなんとか続けてきたという団体も、もちろん!ありました。

が、なんとなく会うことが憚られて、そのまま…

という団体も少なくなかったようです。

コロナ禍での市民活動団体は

5月のゴールデンウィーク明けには、covid-19は5類になり活動しやすくなるはずなのですが、

一旦、途絶えてしまった動きが、果たして復活できるのか?

新たな社会課題へ対応していけるのか?

団体として新たな活動をすることができるのか?

など、課題はコロナ禍前よりも山積のようです。

コロナ禍で、抱えていた課題が増幅されたようにも思えます。

この状況を突破するためには、他の団体とのコラボ!

ということで、

他の団体との交流の場をつくろう!

となりました。

ファシリテーターとして、目指したのは

ファシリテータ―としては、その、交流の場で、

・どんな部分でコラボしたいのか?を明確にして

・その部分を提供してもいいよ~という団体や人を探せる

・それらのアイデアを考える

機会になるようにしたい、と思いました。

進めたのは、もちろん!

ワールドカフェ。

ただし、テーブルごとにテーマを掲げ、そのテーマから話し合っていただく。

ということにしました。

ぞして、贅沢にテーブルにファシリテーターが一人ずつついてくださって、

メモもしてくださいました。

最後のハーベストは、

モンスター・スティッキー・ボード!

(ハーベストのテーマについて、思ったことなどを紙に書いて、壁に貼る)

その壁にある紙を眺めながら、コラボのきっかけや市民活動センターとしてできることなどを館長、指定管理を請けている団体の代表と鼎談しました。

その後、「交流タイム」を設けて、ざわざわと自由に、参加者同士で交流していただく時間を設けました。

コロナ禍を前向きにとらえて

地域の団体(町内会など)や市民活動団体(NPOなど)も、コロナ禍で活動が変わったんだ!ということを実感しました。

このコロナ禍の影響をどのように捉えるのか?で活動に差がでてくるのですね。

2年、3年と休止すると、長年続けてきた地域の祭りでさえ、引継ぎが難しくなってしまいました。

思い出しながらでも引き継ぐことが大事なこともありますし

いっそのこと、新しく考えてもいいこともあるのかもしれません。

このコロナ禍をプラスにしていくためには、どうするか?何をするのか?を考えることが必要だと感じています。

この交流会が、考えるきっかけになったり、他の団体のやり方・考え方が刺激になったりすることを期待しつつ…

この後「この団体とあの団体がコラボして〇〇なことができた」

「この団体にあの人が呼ばれて、あの人の得意な〇〇を伝え、お互いに新しい可能性を見つけた」

なんていう、うれしいコラボが生まれることを楽しみにしようと思っています。

ニュースレター第137号「子どもと大人が子どもの権利について語る会」

2023-02-06 | ニュースレター

子どもと大人が「子どもの権利」について対話をする。

という企画をお手伝いしています。

子どもたちも照れずに、大人は傾聴して、

初めて会うのに、いきなり真面目な、難しい話をします。

なぜか、ちゃんと授業時間(45分)で収まります。

もちろん!もっとお話ししたい!!という気持ちはありますが…

アイスブレイクはとても大切だなぁと思うことができるワークショップでした。

ニュースレター第137号「子どもと大人が子どもの権利について語る会」

こちらからご覧くださいませ。

2022年ANNUAL REPORTご覧ください

2023-02-06 | ニュースレター

コロナ禍のもと、3年めの2022年でした。

そんな中でも、ゆっくりと一歩ずつ進むことができました。

これも、みなさまのお陰です。

ありがとうございました。

2022年は、子ども、多様性に関わるお仕事や、研究をする機会に恵まれました。

2023年は

参加、協働はもちろんのこと、

ストレスの少ないハイブリッドのワークショップ、

子どもに(ファシリテーションも想いも)届けること

にも注力していこうと思っております。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370