福島県浪江町に行ってきました~その2ワールドカフェ

2024-03-29 | ブログ

福島県浪江町のご報告、その2です。

今度はワールドカフェ。浪江町とワールドカフェのつながり…

見えてきました?

さて!今回の大きな目的の一つは、浪江町の職員の方に会うことでした。

浪江町は駅前にF-REI(エフレイ)福島国際研究教育機構を誘致します。

https://www.f-rei.go.jp/

(もう、既に、一部研究者も入ってきているそうです)

この誘致は復興の目玉にもなります。

F-REI、国際的な研究機関がまちにやってくる!ってとっても誇らしいことのような気がします。

愛知県岡崎市にも研究機関があり、地元では、「分子研」と呼んでいます。

正式名は、大学共同利用機関法人、自然科学研究機構 分子科学研究所 です。https://www.ims.ac.jp/

国際的な研究機関らしいのですが、子ども向けに科学のイベントをしてくださったり、地域の人に中をオープンにしてくださる時があったりと地域との接点を持つようにしています。

なんとなく、そのような研究機関が地元にある!というのは、海外からのお客さまも多くて、案外国際都市では?と思ったり、自分も賢くなったような(全く関係ないですが…)気がしたりします。

浪江町の人もきっと同じ様な気もちになる方もいらっしゃるのでは?

そして、心の復興のシンボルになるのかもしれないなぁと思いました。

ワールドカフェで!

F-REIと周辺地域が一体となって町ができていくように、F- REI門前町の価値向上・魅力向上勉強会(全4回)とF‐REIの立地を踏まえた浪江町の未来を考える住民ワークショップ(全2回)が行われました。

これらが、なんと、ワールドカフェで行ったとのことなのです!

たしか昨年の4月あたりに、オンラインでワールドカフェの進め方を職員の方にお伝えしたのでした。

ワールドカフェを体験したことがない職員の方が、話を聞いて、イメージして開催してくださいました!

今回、役場をお尋ねして、直接お目にかかり、ニュースレターや報告書を拝見しました。

写真を拝見しても、和やかな雰囲気の中で、楽しく対話できたんだろうなぁというのが伝わってきました。

もう、職員のみなさん、ワールドカフェ マイスターです!

すごい能力とスキルです!

お二人とお話をしたのですが、メンバーチェンジすることがいいなとおっしゃっていました。

いろいろな人と対話をすると、いろいろな立場、考え方も分かるので、話し合いが和やかで一体感が出てくるとのこと。

一体感があると「みんなが幸せになるには?」を考えやすいのでは?と思いました。

参加した方の中で、ワールドカフェでの勉強会の雰囲気を伝えてくれる投稿がありました。

https://satellite.net.fukushima-u.ac.jp/news/202311013186

ここにも、「和やかな雰囲気の中」とありました。

(なぜか、私もうれしくなってしまいます)

参加した方々が、もっと浪江町が好きになって、もっと積極的にまちづくりに関わってくださるようになることをお祈りします!

震災、放射線の被害からの復興にも、ワールドカフェがお役にたつなんて、

ワールドカフェ好きな私としては、とってもうれしくて、光栄です。

対話しよう!

今、対話の時代と言われています。

暉峻淑子『対話する社会へ』とか、昨日読了した神野直彦『財政と民主主義』にも書かれていました。様々な書籍に書かれていますよね。

そうそう、デビッド・ボウム『dialog』もありました(これは、対話の意義が分かる、ある意味、バイブル(笑))

その対話の進め方の一つがワールドカフェです。

パターンが決まっているので、進め方は簡単。

そこに、いろいろな工夫をします。

その場にいる人たちがお互いに刺激しあって、話し合う。未来を考え、言語化する。

とっても素敵な空間であり、時間になります。

お互いの存在を認めあう空間であり、時間なのだと思います。

対話の後、満ち足りた気持ちになること、ありますよね。

勝手に対話の効果を考えると、お互いの存在を認めあう「承認欲求が満たされる」ことがあるのでは?と思いました。

(『財政と民主主義』にも、これからは所有欲求ではなく、存在を認められる欲求を満たすことが求められるとありました)

これから、もっと対話が求められるようになりそうです。

もっと、ワールドカフェのファシリテータ―のスキルを磨こう!と思いました。

福島県浪江町に行ってきました

2024-03-20 | ブログ

3月13日(水)~15日(金)で福島県浪江町に行ってきました。

2013年4月に福島市周辺に行ったときに、車で通りすぎて以来でした。

(当時は、3.11発生から3年、ほぼ町全域が帰還困難地区だったと記憶しております)

今回は、浪江町にどっぷりと入ってきました。

今の浪江町を見ての感想を大きく3つお伝えしようと思います。

1.国のお金がたくさん入って復興事業が進められているんだ

2.エネルギー転換を図る取り組みが至る所にあった

3.放射線量が本当に低くなってる

1.国のお金がたくさん入って復興事業が進められているんだ

除染した土地は、ず~っと広く広がっていました。

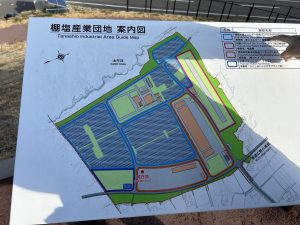

震災祈念公園やいくつもの産業団地の造成、除染後の田畑の圃場整備。

立派な建物。

そして、駅前にF-REI(福島国際研究機構、通称エフレイ)の誘致が決まり、少しずつ研究者が入ってきているそうです。

https://www.f-rei.go.jp/

このエフレイを復興の起点にするようでした。

浪江町の中で、エフレイが浮いてしまわないように、エフレイ門前町と名付けてまちなかキャンパスを目指しているそうです。

人が戻って、移住して、素敵な町になりますように。

2.エネルギー転換を図る取り組みが至る所にあった

原発事故で複数の自治体の住民は、住むところを強制的に追われ、無くしてしまったことから、エネルギーの転換を図ろうというコンセプトが見えました、(このコンセプトはどなたが考案されたのかは私には不明です)

町の中を走ってみると、いたるところに太陽光発電の装置がありました。

そして、水素エネルギーの送発電の取組がありました。

エネルギーの転換。ここから発信していけると、復興の契機になりそうだと思いました。

工業団地の中にある、水素エネルギーを供給する場所

太陽光発電装置が至る所に

3.放射線量が本当に低くなってる

浪江町に行く前は、本当に放射線量低くなっているの?と信じられませんでした。

2015年に福島を訪れた時は、浪江町は帰還困難区域だったので、通り過ぎるだけでした。

とても放射線量が高いので、車から出ないように言われたことを覚えています。

それから13年。本当に人が住めるようになったのか?

ところが、除染を続けた結果…

モニタリングポストでは

ここでの数値は(よく見えませんが)0.04とかあたりでした。

公園を歩いてみても

公園の草の上で計ってみると、0.21

まだ、帰還困難区域は残っているものの、私の自宅と同じくらいの放射線量になっていました。

出かける前に自宅で計ったところ、0.07でした。

まだまだお伝えしたいことが山積!

つづきは次回に。

ワールドカフェが、復興のお役に立ったようです。

マイクロアグレッションをテーマに定例会をしました

2024-03-02 | ブログ

日本ファシリテーション協会中部支部の2月定例会で「マイクロアグレッション」を取り上げて定例会をしました。

昨年5月あたりに、この言葉を初めて聞いて、なんだろ?と思っていました。

その言葉を教えてくださった方と時間をかけて進めてきました。

2月に定例会をしよう!と決まってから

マイクロアグレッションについての情報収集、情報共有を少しずつ進め、全部で9回ほどのミーティングを行って…

やっと、定例会にたどり着きました。

マイクロアグレッションとは?

マイクロアグレッションについては、以前のブログでご紹介しましたので、簡単に。

無意識の中にある差別。この意識から言う方は全く気にせずに発してしまう差別的な言葉。

言う方は、差別しているなんて思っていない、あまりにも常識的な言葉。

言われたほうは、ちょと違和感を感じるけれども、あまりにも普通すぎて、違和感を感じる自分がおかしいのかな?と思ってしまうという言葉です。

例えば、「新入社員なのに、よくできるよね」とか「女性の割に力持ちだね」とか…

数十年前に男女共同参画センターで見た小冊子のタイトルが「コーヒー淹れて」でした。これも、シチュエーションを考えると、ジェンダーの役割分担が前提にあって、そこから自然に出てしまう言葉でした。

自分が何気なく発してしまう言葉。

その前提に何があるのか?を考えてみないといけないなと思うのです。

自分の行動をふりかえってみると、該当するのでは?と思うことが山の様でした。

参加した方々からも、同様なアンケートの回答をいただきました。

じっくりと向き合って考えてみる。とっても大事な時間だったと思いました。

ファシリテーターとしては…

マイクロアグレッションが飛び交う会議は公正・公平な場ではないので、

ファシリテーターはどのように介入するのか?をみんなで考えました。

まだ、まとまっていないのですが、一つの方法として京都市男女共同参画センターのHPにありました。

https://www.wings-kyoto.jp/publish/report/

できることから、行動していこうと思いました。

その前に、これは、マイクロアグレッションだ!と気づかないと!気づかないとスルーしてしまいます。

スルーすることは、加害者と同じなので、アンテナを張っていかなくては。

差別的なことに敏感になるには、意識することしかないのか?とたいへんな道のりのような気がします。

次のテーマは、何がマイクロアグレッションなのか?と気づくには、どうするか?と思いました。

関連書籍のご紹介

参考にした論文や書籍もたくさんありました。

中には、読み進められないものもありましたが💦

リサーチしたなぁと自分を褒めたい気分です。

少し、書籍をご紹介します。

・数本の論文を読んだ後、読もう!となったのが『差別はたいてい悪意のない人がする』キム・ジヘ

・次にこれなら分かりやすいよと勧められたのが『ソーシャル・ジャスティス 小児精神科医、社会を診る』内田舞

・読み進んでいくと、以前読んでいたもので、なんとなく関連しているなと思ったのが『「日本」ってどんな国?』本田由紀

・前の本を思い出したら、そうそう!と脱線しつつ『男性中心企業の終焉』浜田敬子

・そして、マイクロアグレッションは人権の問題。と確信して『武器としての国際人権』藤田早苗

・じゃあ、どうしたら対応できるの?と言われた立場からの処方箋として『リアプレイザル 不安や恐怖を和らげる方法』内田舞(これは、今後読むために…)

・そして、周りにいる人がどうふるまったらいいの?が書かれている『マイクロアグレッションを吹っ飛ばせ』渡辺雅之

『檻の中のライオン』講演会に行きました

2024-02-26 | ブログ

1月21日に名古屋弁護士会主催の講演会に行ってきました。

『檻の中のライオン』を書かれた楾大樹弁護士の講演会。

ちらっと読んでいたこのご本の著者の話が聞ける!ととても楽しみに

(サインしてもらう!と思い、本も持って!)行きました。

会場は暖かかったものの1月。なのに、ご本人は半袖のTシャツ1枚。

寒くないのか?後から1枚着るのか?と要らぬ心配をしてしまいました。

ずっとTシャツ姿でしたが、公園が始まると、なるほど~寒くない理由がと分かるのでした。

(とっても軽快だけれど、スピーディ。しゃべりまくりな感じでしたので熱くなり、Tシャツ姿でなければ、持たないのだと納得)

受付でいただけるのは、なんと憲法99条全てが書かれたクリアファイル!

ご本の中に出てくるライオンのイラストも入って、ちょっと見る気になれるものでした。

(文字だけが並んでいると、見る気力が…。イマドキはデザインが大切と思いました)

ご講演では、何度もこのクリアファイルを開いて、条文を確認する場面がありました。

なので、便利便利。

そしてなんと!参加者の中に小学校5年生の子どもが~

きっと一緒にいらしたお母さまの影響なのでは?と思うのですが、

講演中は積極的に発言していて、頼もしい!未来はまだ明るい!と思わせてくれました。

講師の楾さんもついつい、その子に振ったりして(笑 気持ちは分かります)。

(楾さんのfacebookより)

(楾さんのfacebookより)

檻の中のライオン?

このご本、ライオンの話でも、動物園の話でもなく…

クリアファイルに書かれている「憲法」の話です。

ライオンは権力者。檻は権力者の力を封じ込める憲法だったのです。

学生の時に、授業で先生が言ってたなぁと思い出しました(笑)

改めて確認!

憲法第99条にありました。

「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」

憲法は、一人ひとりの力は弱い国民に向けたものではなく、権力を持った、法の執行、法を作る人たちに向けられたものでした。

権力は濫用されがちなので、檻を造って権力を入れておこう!というものなのですね!

何を守るのか?

それは、国民主権、基本的人権、平和主義

この3つの原則を守るのが憲法でした。

これらを守るよとライオンに言っているのでした。

先日から私の課題となっている「マイクロアグレッション」(FAJの定例会でやってみました)は、掘り下げて考えると、基本的人権を侵すものでした。

(人権侵害するのは、このときは国民の間ですが。守るように仕組みを整えるのがライオン)

今のテーマにはまっていることに、ちょっとうれしく、やっぱりねと思える時間でした。

いろいろなことが、憲法レベルで守ろう!と宣言されているというのは、心強いことでした。

最後の最後、どんな法律が該当するのか?分からない、判断ができないときは、憲法のどの条文に記載されているのか?はとても大切だよね、と思いました。

そして、それは「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない(第12条)」とありました。

そうかぁ。誰かにお任せではいけないのね。

まずは、憲法を知ることからから!始まるのですね。

そのためにも、このクリアファイル、使い易いです。

手軽に一覧できます。

あれ、それはどこにあるの?とササっと探すことができました。

(それを想定していらっしゃるのだろうと思います)

せっかくいただいたクリアファイル。

いろいろとふりかえってみるときに、隣においておくと、よりふりかえりが深まりそうです。

半袖Tシャツを着て考えてみようかなと思う、熱い講演会でした。

ファシリテータ―としては?

基本的人権の自覚はファシリテーターとしても大切。

マイクロアグレッションでも、話している最中に、今の発言は差別意識が根底にないだろうか?を考えて、介入しなければなりません。

とても、瞬発力が求められます。

瞬間に「これは、差別。この人はどこまで自覚して発言したのだろうか?非難にならないような指摘の仕方は?」など、考えなくてはなりません。

普段から、マイクロアグレッションなのか?この場合はどうなるのか?を気にして話し合いの場にいるようにしなくてはなりません。

まずは、「?」と思う発言を検討して(発言しなくても良いから)にも参加してもらって…

できれば、皆さんにも参加してもらって

個別の事例をか差寝ていくのがbetterではないかとおもっております。

「言語化する」は、大切なことでした

2024-02-05 | ブログ

先日、Youtubeを見ていたら、精神科医の樺沢紫苑という方の動画ができてきました。

タイトルは「言語化の魔力」https://www.youtube.com/watch?v=hMLnssh08Nk&t=1880s

『他者の靴を履く』で、言語化の必要性を感じていたので、見てみました。

『他者の靴を履く』では、刑務所にいる人たちには言語化することが苦手な人が多い、とのことでした。

自分の気持ちや考えをうまく言葉にできないで、もやもやしている状態が続いていると、そのもやもやが暴力的に発現してしまうのだと。

言語化するということは、人間の生活にとって、とても重要なことなのだと思いました。

そこで、精神科医のいう「言語化の魔力」とは、どんな力なのか?

とても興味を持って拝見しました。

言語化で悩みを解消する!?

樺沢先生によると…

悩みがあるという人が3/4

悩みがないという人が1/4

悩みがなかなか解消しない人3/4

悩みが比較的解決している人1/4

というアンケート結果があるそうです。

悩みがない人は、比較的解消してしまうから「ない」のでは?という仮説が立ちます。

「悩み」は、ツライ、苦しい、逃げ出したいもの。

そして、対処法が分からない、停止・停滞感がある←これが辛い…

「悩み」を解決することは、原因を取り除くこと!と思うと、なかなか取り除けないことが多い。

他人が原因だったりすると、もうムリ!って思いますよね。

←だから、悩むのですよね。(ぐるぐると回っている感じで、出口が見つからないイメージですよね)

ところが!「悩み」の原因を取り除かなくても、悩みは解決できる!とのこと。

解決ではないかもしれないが、少しずつ解消していけば、いつの間にか気にならなくなっている!と。

その時に活躍するのが「言語化の力」で、無意識の思考(ストレス)を言語化して意識するとスッキリする効果がある。

悩みの原因は自分ではどうにもならないことがあるので、自分でコントロールできることに意識をずらすということも悩み解消の1つ

「それは、それとして」「今できることは?」など、自分でコントロール可能な、ポジティブな言葉にするのがコツ

自分でコントロールできることは、自己効用感がアップし、

なんとかなるさと思えると、楽観性が上がり、緊張感が下がり、仕事力がアップするというスパイラルも期待できるそうです。

きっと自分の中で、「それはそれとして」という時に、それって何?を言語化し、認識すること

その後で、「今できること」を言語化して行動に移す。

言語化することで、悩み解消のステップが見えてくるのかもしれません。

先が見えると、安心できますよね。

コミュニケーションの効用

さらに、「コミュニケーションは癒し」になるそうで、会話交流の際にオキシトシン(不安や心配を緩和しストレスを減らすと言われているホルモン)が分泌されるそうです。

会話には、言語化は必須。

その方法は、声でも手話でも。言語化することには変わりないですよね。

言語化の魔力、まだまだありそうです。

どうやって言語化するの?ということを聞かれたことがあります。

どう説明するんだろう?

次の課題にしようと思います。

ファシリテータ―は、コミュニケーションの場にいます。

いるというよりも、円滑に話し合いが進み、実のあるものになるかをデザインします。

そのとき、参加者が言語化するお手伝いをすることもあります。

言語化することをさらっと何気なく説明できると、話し合いの場がより円滑になる!と思いました。

まだまだ、学ぶことが多い!と思った動画でした。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370