意外な内容!『不道徳お母さん講座』

2020-04-12 | ブログ

タイトルに惹かれて購入し、積んであった『不道徳お母さん講座』堀越英美、河出書房新社

サブタイトルは 私たちはなぜ母性と自己犠牲に感動するのか でした。

サブタイトルまで読めば、なんとなく深い内容なのか?と想像はできますが、

アマゾンさんのオススメで、メインタイトルを見て、面白そうなのでかる~く読めるでしょうとクリックしてしまいました。

(https://www.amazon.co.jp/不道徳お母さん講座-私たちはなぜ母性と自己犠牲に感動するのか-堀越英美/dp/4309027156/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&crid=H3U74QC4WFUR&dchild=1&keywords=不道徳お母さん講座&qid=1586698630&sprefix=不道徳お母さん%2Caps%2C282&sr=8-1)

内容は

明治維新以降、母親、女性に求められる像の変遷が文学とその作者の背景を根拠として詳細にレポートされています。

まず、第1章は国語教育に埋め込まれた道徳のレポート。

みんなが読んでいた「ごんぎつね」

教科書には必ず掲載されていましたよね。

どうやら、新美南吉の原作とは少々異なっているのだそうで。

(ごんはもっとドライな気持ちだったようです)

テストでは、このときのごんの気持ちは?と心情を察して書きます。

文学での解釈は受け取り手の自由なはずなのに、正解があります。

著者はここに道徳が埋め込まれていると分析しています。

そして、第2章では、その後に展開される「良書」についての検討。

明治のころ、小説は有害メディアと批判されていたこと、

当時は少年と言えば、男の子だけでなく女の子も含まれており、内容は男女共通。

少年雑誌には少女の投稿ももちろんOKという開かれた雰囲気があったようです。

ある意味、男女平等ですね。

ところが、時代が進んでいくと

男女それぞれの役割が割り当てられ、戦争に都合のよい母親像が誘導されていったのです。

(もちろん、裏付けとなるレポートあります)

社会の重圧(今でいう同調圧力?)に抗った文学者たちも紹介されています。

その中でも大きな紙面を割いたのが恋と子育て、文筆活動に生涯をささげた伊藤野枝。

逆に愛国をしたためた北原白秋も何度も登場しています。

(小学校のときに口ずさんだ童謡の本当の意味を知って、おどろきました)

(北原白秋の「からたちの花」こんな花ですね。)

最後に、時代は現代になり、第3章では

1/2の成人式、組体操のルーツや作文の意図などにも言及しています。

現代は、過去の負の遺産を正のように装って引き継がれていることが書かれています。

クリティカルシンキングが必要な理由

目の前にあり、常識でしょうと思うと無批判に受け入れてしまいます。

ところが、受け入れている事には、何かによる大きな意図が埋め込まれていることがあるのだと思いました。

思考方法に「クリティカルシンキング」というのがあります。

健全に批判的に(客観的に)物事の本質を探る

というような意味です。

クリティカルシンキングの研修もあるくらいにビジネスの分野でよく使われているようです。

ふと感じた違和感を「なぜ、このように感じるのだろう?」「この違和感の原因は何だろう?」と

立ち止まって考えてみることなのではないかと思います。

自分と対話してみたり、ノウハウ本ではない本を読んでみたりすることで

違和感の霧が少しずつ晴れていきます。

そして、アハ体験も待っていそうです。

(「あっ!」という不思議なひらめきを感じる事https://dic.nicovideo.jp/a/アハ体験)

家にいることが増えているこの時期なので

じっくりといろいろな角度から考えてみる良い機会になりそうです。

さて、どうしようかな?とお思いになっていらしたら、思索の楽しみを味わってみてはいかがでしょう?

『市民参加の新展開』財政の視点からの市民参加!

2020-03-23 | ブログ

昨年、お目にかかったこのご本の著者、兼村先生に勧められて拝読いたしました。

実は、ツンドクになっていました。(先生、ごめんなさい)

イマジン出版さんのCOPAブックスのシリーズなので、とても読みやすいもので、読みだしたら一気に読めました。

『市民参加の新展開 ~世界で広がる市民参加予算の取組み~』兼村高文(編著)イマジン出版、2016年

(https://www.amazon.co.jp/s?k=市民参加の新展開&__mk_ja_JP=カタカナ&ref=nb_sb_noss)

財政学者の兼村先生がお書きになった「市民参加」?

申し訳ないのですが、市民参加と財政の関係を最初は理解できず…でした。

よく考えてみれば、財政は何のためにあるのか?を考えると関係は大きいはずでした。

市民、国民の幸せのためにあるのですよね。

これを前提にして、財政の視点から市民参加を語っていました。

市民参加に対して、どのように財政を分配するのか?それを実現するカタチとして世界の中で、日本の中でどのような取り組みがあるのか?について調査報告がありました。

ブラジル ポルトアレグレ市の市民参加予算の概要

一番力がこもっていて、印象に残ったのは、ブラジルのポルトアレグレ市から始まった「市民参加予算」でした。

市の予算は、ご存知の通り、通常、市長:行政が提出した予算案を議会が議論、議決するということになっています。予算案をつくるのは、行政が考えます。

ところが、ポルトアレグレ市では、この予算をつくるところで市民が直接話し合って予算の優先順位を決めていきます。

(https://www.google.co.jp/maps/place/ブラジル+リオグランデ・ド・スル州+ポルト・アレグレ/@-28.9236015,-69.9211741,4z/data=!4m5!3m4!1s0x95199cd2566acb1d:0x603111a89f87e91f!8m2!3d-30.0346471!4d-51.2176584)

(http://himitsu-t.jp/post-269/)

【背景】

ブラジルでは、「社会主義政党の労働者党が総選挙で勝利し政権をとり、1988年に新憲法を制定しました。

軍事政権の下で制限されていた地方自治は、政権交代とともに民主化と地方分権化が進められて強化されました。(p55)」

このような社会情勢の中で、「ポルトアレグレ市では、市長になったドゥトラ氏が市民組織と共に協議を重ねながら市民にとって効果が目に見える仕組みに作り上げていった(p56)」とのことでした。

【目的】(p56)

- 政治的・経済的活動から置き去りにされた人々に声を上げる機会を提供することで草の根民主主義を実現する

- 人々の指示を得ることで議会の多数派を攻略することとなる

- 前政権から続いていた政治腐敗を撲滅し政策の透明性を高める

ということでした。

実際に行ってみると、自分たちの困っていることに優先して予算を使えるので、成果を実感できるようになりました。そうなると、参加者は年々増えていき、より成果を実感できる機会も増える…という循環が出来上がっていったようです。

(抑圧されていた中から立ち上がっていくときに、ここがよくなったなぁ、暮らしやすくなったなぁと感じることは、自分たちの納めた税金がちゃんと自分たちのために使われているということが目に見えてわかる!それは、市に対する信頼ができ、やる気がでてきそうです。)

そして、さらに市民参加が促進される。

(出典:http://jichisoken.jp/publication/monthly/JILGO/2012/07/kanemura_hong1207.pdf)

【課題】(p62)

ところが、この仕組みには課題もありました。

-

長期的にみると、このプロセスには多くの経費が必要となること

(1年を通して小さな会議から大きな会議まで行われることから、準備から運営まで費用がかかる)

-

市民参加予算を機能させることの難しさがあること

(この予算には立法権がないため、議会での議決を必要とする。そのため議会の予算案にどこまで取り入れるかは議会が決めることになる)

投資的予算の15%ほどが割り当てられていた。

課題はあるものの、ブラジル国内で2005年に少なくとも250都市で導入されているとのことです(p62)。

ここからすれば、課題を越える何かがあるということなのですね。

日本でも、千葉県市川市と愛知県一宮市では、個人の市民税のうち1%は公益活動団体に納税者が指定して、交付できる(p101)ことになっているそうです。

(市川市の1%条例の調査レポート:https://www.spf.org/pdf/publication/other/parcent/3.pdf )

【そもそもの課題】

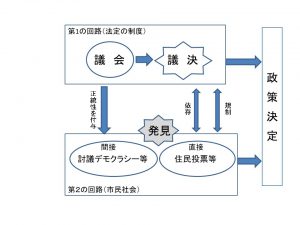

議会(間接民主主義)と市民参加(直接民主主義)には、それぞれの権限を侵すのでは?ということが懸念されることが多く、ハーバーマス(『事実性と妥当性(下)』未来社、2003年)や篠原一(『市民の政治学』岩波新書、2004年)などもその整理をしています。

(https://www.amazon.co.jp/事実性と妥当性―法と民主的法治国家の討議理論にかんする研究〈下〉-ユルゲン-ハーバーマス/dp/4624011635/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=事実性と妥当性&qid=1584952676&sr=8-2&swrs=A887FC781716C769A3DF995128F32306)

(https://www.amazon.co.jp/事実性と妥当性―法と民主的法治国家の討議理論にかんする研究〈下〉-ユルゲン-ハーバーマス/dp/4624011635/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=事実性と妥当性&qid=1584952676&sr=8-2&swrs=A887FC781716C769A3DF995128F32306)

(https://www.amazon.co.jp/市民の政治学―討議デモクラシーとは何か-岩波新書-篠原-一/dp/4004308720/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=市民の政治学&qid=1584952603&sr=8-1)

議会を市民が選挙で選ぶのは第1の回路、市民参加は、第2の回路として議会の権限を補完するというような考えが主流の様です。

ハーバーマスの回路(林作成)

市民の代表が市長であり議会であるのですが、市民の幸せのために市の予算があるのであれば、直接に市民が意見を言う場があってもよいのでは?とも考えます。

自治体の予算は、行政の領域なので、一般の市民からは遠い存在だと思っていました。

(これも、そもそもの課題ですね。もっと視野を広げないと!)

本当は一番身近なものでもあります。

(予算がつかないと活動ができないこともあるでしょうし、予算が削減されたので、活動を縮小するということもありますよね)

市民参加はさまざまな場面で言われていますが、活動の一つとして予算への市民参加もあるのだなぁと思いました。

ただ、そこに参加する市民がポルトアレグレ市のように貧困層や社会的に排除されていた市民も入っていないと目的が果たせないのだろうなぁと思いました。

日本では、子育て中の方々が何を望んでいるのか?とか、目下のコロナウィルスの影響で困っている人々はどんな人で何を望むのか?なども予算に反映できると成果を感じられるのかもしれません。

議会は、それらが公共の福祉と競合しないのか?というチェックをすることを担う必要がありそうです。

そして、ファシリテーターとしては、さまざまな人の意見を引き出し市民の討議を促進するというところにお役に立てるのでは?と思います。

(むしろ、微力ではありますが、そのために弊社は設立されました)

ハーバーマスの回路では、第2の回路である市民社会の枠内が一番研究が進んでいます。

・討議デモクラシーでは、さまざまな討議の方法があります。(ここは、ファシリテーターが重要なカギを持っています)

・住民投票の場面でも、住民投票前の情報共有から対話までの間に。

(もちろん、第一の回路でも活用したいです)

*意思決定する前には人と人が対話する、話をすることが必要で、そのような場面では、ファシリテーションのスキルやマインドが欠かせないことを再確認したご本でした。

『測りすぎ』らしいです。

2020-03-12 | ブログ

刺激的なタイトルに惹かれて、読んでみました。

『測りすぎ ~なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?~』

ジュリー・Z・ミューラー(訳:松本裕)

(https://www.amazon.co.jp/測りすぎ――なぜパフォーマンス評価は失敗するのか-ジェリー・Z・ミュラー/dp/4622087936/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&keywords=測りすぎ&qid=1584011681&sr=8-1)

著者は、アメリカのカトリック大学歴史学部教授、近代ヨーロッパ知性史、資本主義の歴史をご専門に研究していらっしゃる方です。

歴史学者がいう「測りすぎ」ってなんだと思いますか?

おおざっぱに内容を要約すると、

今の社会、なんでも数値化して、それをもとに評価したり、戦略を立てたりしています。

それで本当に組織やそこにいる人、社会が良くなったのか?という問いかけから始まります。

その検証を歴史学者ならではの歴史的な史実をもとに、大学や医療、ビジネス、慈善事業などの場面に分けて行っていきます。

最後には、数値化する上での心構えやチェックポイントも提起しています。

1.測定執着

測定執着:文化的パターンの一つとして「人々が世界について話すその方法に影響を与え、したがって人々が世界についてどう考えるのか、そして世界でどのように行動するかにも影響を及ぼす(p18)」ことを測定基準への執着(略して測定執着)と呼んでいます。この中には3つの執着の要素があります。

この測定執着の前提は、「測定できるものはすべて改善できる」という考え方から始まりました。

始まりは19世紀の物理学者ケルヴィンの格言「測れないものは改善できない」から来ているとのこと。

これをもとにして、「測れないものは改善できない」→「測定されるものは実行される」→「測定できるものはすべて改善できる」と展開していったとのことです。

そして、今では「実績は標準化された測定に落とし込める」ものと同一視されています。

これを信じる人々が「説明責任」のための「透明化」を求めると「誠実さのためには、可能な限り多くの情報を明らかにし、可視化することが求められているのだと示唆する場合が多い」ということになります。

その結果は、より多くの文書化、さらに多くのミッション記述書、もっと多くの「目標設定」が要求される。

(ことになってきます。

心当たりがありますよね。なんでこんなに書類が増えたんだろう?これ、本当に必要なのかな?とか…。)

そして、これらが実践されたときに起こる意図していない結果が、生じているにも関わらず、その信念が持続している状態を測定執着と呼んでいます。(執着という表現までいっていることが、懸念されているところなのですね)

もちろん著者は、測定することを全く否定しているわけではありません。測定することで解決策を考えることができる場合、問題解決に貢献する場合もあると認めています。

ただ、使い方、活用の場によって負の効果があり、それを分かっているはずなのに、やめられない…。

これは、テイラー主義からきていて、労働者に対して科学的管理をしていくには測定すること、測定したデータに基づいて管理をすることが経営学の主流となったことが背景として挙げられています。

これにコスト主義が加わってさらに数値化されていく…。

2.外的報酬と内的報酬

今は、測定執着が負の側面を見せやすいのが、特に人事面のようです。

報酬を決める際に、組織の中の自分の(部署の)目標と自分の目標設定と達成率がポイントになっているということを耳にすることがあります。

その設定の仕方、達成率の測定方法などにも、たくさんの課題がありそうですが、まちづくりに携わっている身としては、いちばんしっくりくる件がありました。

それが、「外的報酬と内的報酬」でした。

いわゆるビジネスマンと非営利的な組織で働く人々とモチベーションの違いと評価の食い違いです。

外的報酬が効果的な場合

企業は利益を上げる事が目的であってそのために従業員も働いています。なので、従業員は、報酬が増えること、昇進することが目的となってきます。(これで認められたと思い、ステータスになってきます)

ただ、その作業や会社の営みそのものを維持していくための(ある意味)ルーティンの仕事が評価されにくい。

内的報酬が効果的な場合

ところが、非営利的な組織、例えば、学校や大学、病院、政府機関などで働いている人たちの多くは、報酬はないと困りますが、組織のミッションに対して働くということがモチベーションになっています。報酬そのものよりも、教えることで会ったり、研究することであったり、病気を治すことであったり、自分や組織のミッションのために仕事をしていると思われるセクションの人たちがいます。

そのような場で企業のような測定と外的報酬を実施していくと、そこで働く人たちのモチベーションが変化してくるというのです。

外的報酬を目的とした評価→これだけのことをしたら、これだけのお給料しかないのであれば、これだけやっておけばいいでしょう。→組織のミッション達成に近づけるというモチベーションが低下する。

となっていくのだそうです。

外的報酬で実績を向上させられるというのは、当てはまらない場合があるということのようです。

この違いは大きいです。まずは、組織の目的を明確にして、どのような仕事をしてほしいのかを考えた上で測定項目を決定することが重要なようです。

3.測定項目を決めるときに考えること

この本は測定することを前面的に否定しているのではありません。

測定をするときに、こんなことを考えましょう。それをどのように判断していくかも考えましょう。10のチェック項目の提起が最後にあります。

これらをクリアして

重要なのは定量化できない経験と技術。

これを認識して、「測定基準にどの程度の重みをもたせるのか、その特徴やゆがみを認識できているか。そして、測定できないものを評価できているかどうかわかっていることが重要となる。」ということでした。

ファシリテーターを学ぶときにも…

ファシリテーションを学ぶ過程で、必ず出てくるのがスキルとマインド。

スキルは、これができるようになった。あんなやり方があるらしいけど、どうやってやるのかな?と具体的に文字にできる「スキル」があります。

これは、何度かやってみるとできるようになっていきます。

ところが、マインドはなかなか難しいのです。

心構えというか、覚悟というか、何をミッションとしているのか…

文字にしようとすると文字数が増えるけれど、中身はこれだ!と言い切れない。人によって異なる。というやっかいなものです。

でも、このマインドがしっかりしていないと、対話の場をホールドするということが難しいのです。

ファシリテーション協会(FAJ)というファシリテーションを学ぶNPOがあります。

1500人くらい会員がいて、ファシリテーションを学んでいます。

この中でも、対話の場と言われる「ワールドカフェ」や「OST(オープン スペース テクノロジー)」などを参加者にとって気持ちの良い、話ができたなぁ、いろんな気づきがあったなぁというような感想を持ってもらうことができる人は多くはありません。

対話の場にこそ、そこにいるファシリテーターのマインドが反映されてしまうのです。

なかなか定量化、数値化できないところなのです。

説明もこのスキルを持てば、ワールドカフェのファシリテーターになれるというのがないのです。

人間力とかキャラクターとか、とても抽象的な言葉で表現されます。

きっと、著者の言う「言葉にできない経験や技術」がファシリテーターのマインドと近いものだろうなぁと思いました。ファシリテーターとしては、その部分を評価されるととてもうれしいです。

(野中郁次郎さんの「暗黙知」のようなものを評価しましょう!という意味なのかな?と理解しています。)

(https://www.amazon.co.jp/知識創造の方法論-野中-郁次郎/dp/4492521364/ref=sr_1_18?__mk_ja_JP=カタカナ&keywords=野中郁次郎&qid=1584012222&sr=8-18)

ちなみに、私の場合は…

まずは、内的報酬があるのか?(ご指名いただけること自体ありがたいでで。そして、明確なミッションを持ってファシリテーターとしてその場にいられるのか?自己成長できるのか?などなど)ということがとても大きな要素です。

もちろん、外的報酬が多いのもありがたいです。

租税教室、終了しました。

2020-02-24 | ブログ

小学校6年生に向けて、租税教室をさせていただいていいます。

今年で、もう3年。毎年、少しずつレベルアップさせています。

租税教室とは?

国税庁によりますと、租税教室はなぜ?いつ始まったのか?と言いますと…

「昭和33年以降、全国で、国税庁(国税局、税務署)、地方税関係者及び教育関係者により、都道府県及び市区町村単位の租税教育推進協議会(地方租推協)が立ち上げられ租税教育の補助教材の作成や、租税教室への講師派遣等の活動を中心として活動してきました。」

(https://www.nta.go.jp/taxes/kids/sozei_kyoiku/index.htm)

そして、現在は…

「平成23年税制改正大綱(平成22年12月16日閣議決定)において、「租税教育の充実」について初めて閣議決定され、官民及び関係省庁が蓮k寧して租税教育の充実に取り組むこととされました。

これを受けて、国税庁、総務省及び文部科学省(関係3庁)が協議を行い、平成23年11月16日に「租税教育推進関係省庁等協議会(中央租推協)を発足させ、関係3省庁が協力して租税教育の充実に向けて継続的に取り組んでいくこととしました。

なお、中央租推協の賛助会員として、日本税理士連合会が参加しています。

(https://www.nta.go.jp/taxes/kids/sozei_kyoiku/index.htm)

とのことです。

今では、毎年、租税教室が行われています。

(自治体の税務課の方、税務署の方、税理士さんなどが講師となって、行っています)

租税教室の前に講習を受けます

租税教室の授業をする前に、税務署で講習を受け、「目的」や「方法」などを教えていただきます。

さまざまな教材も充実しており、イメージできるようなイラスト(議会、首長、税務署、市民、救急車、ゴミ処理場などなど、たくさんのステークホルダーのイメージ画像、なんとマグネット付き!)であったり、

「税金とは?」がわかるアニメ(3本)や動画(2本)もあります。(インターネットで見ることができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/kids/video/index.htm)

「マリンとヤマトの不思議な日曜日」を見せて頂きました。

(ある日、起きたら税金がない世界になっていて、外に遊びに行くと…

例えば道路を歩こうとすると、「ここは、私の道だから、通行料を払いなさい。払えないなら通さないよ。」と言われたり、

火事が起きていたのに、消防車は有料だからお願いできないので、呆然とする人たちがいたり

悲惨な状況があちこちに起きていました。

考えさせられるアニメです。

そして、最後に実際に行われた模擬授業の動画もありました。

さあ!租税教室スタート!

ファシリテーターとしては、グループ学習をフルに活用するプログラムにしたいところです。

ということで、

・身近な税金クイズ(4択、3問)

・市の税金は、何に使われている?(グループ学習)

・税金の目的(「税金のそもそもの目的はすべての人が幸せに暮らせるため」と言います)

・「もし、あなたが市長だったら、市民の幸せのために税金を何に使う?」(グループ学習)

・ふりかえり

という順番で進めていきます。

3年継続して担当させていただくと、ブラッシュアップしていきます。

今年は、1億円のレプリカも使うようになって、より興味を引く内容になりました(と、手前味噌ですね)。

そして、税務課長さんのオススメで、今年は国税庁の広報の方がいらして…

モデル授業として授業を録画してくださいました。

来年度、どこかで公開されるかも!ファシリテーターとしては、とても光栄でした。

(ご尽力いただいたみなさまに感謝しています。)

子どもたちの反応は

ふりかえりシートを読むと

・学校の施設や維持管理費、教科書も税金で賄われていることを知って、大切に使います。

・みんなの幸せのために税金があることを初めて知ったので、これからは「なんで税金はらわないといけないの?」と思わずに払います。

・市長になったら、みんなの幸せのために税金の使い道を考えます。

など、ほとんどの子どもたちが嬉しいコメントを書いてくれています。

特に、「市長になりたい」と言ってくれる子がいるのは、ファシリテーター冥利に尽きるコメントでした。

租税教室を始めたときは、大人になったら税金たくさん払いますというようなコメントが出てくるとは予想もしておらず、子どもたちの素直さに驚きました。

そもそも、何のためにあるものなのか?の根本のところを理解してもらえると、納得でき、協力しよう!という思いを持ってもらえるのだということが分かりました。

これは、税金のことだけではなく全てのことに通じるものだと思います。

ワークショップを進めていくにあたって、またファシリテーターとして、ちゃんと根本のところを参加者のみなさんと共有して、その上で一緒に考えてみるということが大切なことなのですね。

子どもたちにいろいろなことを教えてもらっている租税教室でした。

ワールドカフェは工夫がいっぱい!

2020-02-13 | ブログ

この頃は、ワールドカフェスタイルで進めるワークショップが増えています。

むしろ、ワールドカフェでやってね!というお話が多いのです。

とても、ありがたいお話です。

ワールドカフェの良さは…

ワールドカフェの良さが理解され、広まっている!ということですよね。

ワールドカフェの良さは…

・話し合いが行き詰っても、メンバーが変われば、また新しいアイデアが生まれ、ひらめきが生まれます。

・たくさんの人のアイデアを共有して対話できる

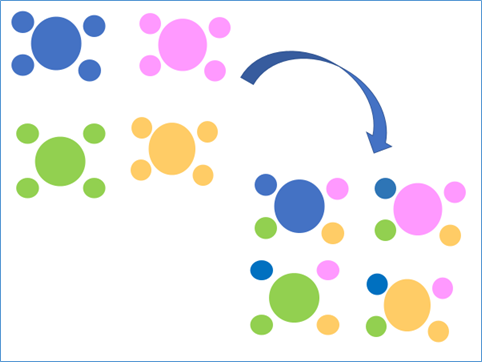

4人で話し合う

→メンバーチェンジすると新しい4人で話し合う(この時点で7人の人とお話しできます)

ただ、新しい4人はそれぞれ異なる人たち3人とお話していたので、12人とお話したことになります。

・1ラウンドは、わずか20分の対話の時間ですが、一つの話題について話し合うのに案外ちょうどいい時間のようです。

・人が変わるので、対話しているときは疲れません(終わるとどっと疲れるかも)

などなど…

言い出したらキリがないほどです。

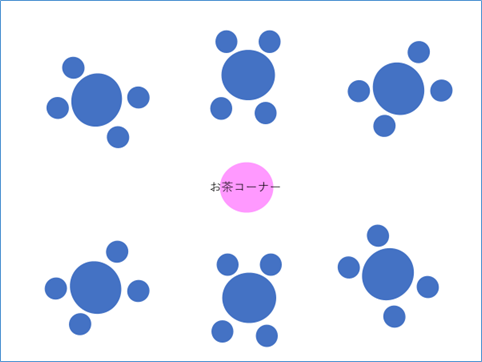

レイアウトの工夫

ワールドカフェは工夫できることがたくさんあります。

メンバーチェンジの方法(第3ラウンドは、第1ラウンドのテーブルに戻る?戻らない?)やハーベスト方法(これは、書き出したら止まりません。バリエーションがたくさんできました。)。

これらも、もちろん大切なのですが…

今回はレイアウトについて

ワールドカフェというくらいですので、お茶(許せばお菓子も)欠かせません。

空気が乾燥している冬は風邪対策にもなります。

この頃、そのお茶コーナーを各テーブルの真ん中に持ってくるようにしています。

メンバーチェンジの際、お茶コーナーの横を通ることになります。

遠慮がちな参加者のみなさんが、水分補給しやすくなるのでは?と思って試してみたところ、大正解でした。

ついでに、お菓子も真ん中のお茶コーナーに置いておくと、お菓子も食べていただきやすくなりました。

始まる前や途中での水分補給でも、お茶コーナーの周りで会話が交わされていました。

元気な色のテーブルクロスは参加者、スタッフのテンションもあがります。

研修の場合は、参考書コーナーも真ん中に置いてみました。

すると、休憩時間に真ん中のテーブルでお茶を飲みながら、参考書を見たり、話をしたり…

すてきな光景が現れました。

図書コーナーもあると、より会話がはずみます。

ワールドカフェのそもそもは…

ワールドカフェは、

もともとカンファレンスの合間のコーヒーブレイクの方が、会議よりも親交が深まったり、貴重な情報交換やアイデアがうまれるフレーズが出たりすることがよくあります。

ということから、いっそのこと、コーヒーブレイクを会議にしてしまえばいいのでは?ということで考案されたものです。

真ん中ではなかったのですが…。コーヒーにはこだわりました。ポットにお湯を用意していただいて、ドリップコーヒーや紅茶も準備しました。お茶コーナーに滞在する時間が長くなり、他の人の飲み物を入れてあげるという場面がたくさんありました。

結局、原点に忠実にレイアウトしてみた、ということでした。

少しの工夫が、対話を促進するということを実感したのです。

今に留まることなく、今後も、少しずつ進化していきそうです。

アドバイスなど、ありましたら、共有してくださいませ。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370