「めかるナハセン」訪問しました

2019-06-12 | ブログ

先日、沖縄県那覇市にある、「めかるナハセン(銘苅ナハ市民活動センター)」を訪問しました。(https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/collabo/matidukuri/siencenter/nahashiminkatudousie.html)

ご縁は、拙著『多様な市民とつくる合意 コミュニケ―ションとファシリテーションのレシピ』を2019年3月のニュースレターに掲載してくださったのを友人が教えてくれたことから始まりました。

早速、ナハセンのホームページを見ると…

(https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/collabo/matidukuri/siencenter/nahasentsuushin.files/nahasen19.3.pdf)

ありがたいことに、市民活動のオススメ本としてご紹介くださっていました。

(本当にうれしいです!)

第2部は事例なのですが、「まちづくり」の場面で市民が参加するためにファシリテーションはどんな使い方があるか?の事例を掲載しましたので、訴えたいことが伝わっていた!とうれしいです。

あまりにも、うれしかったので是非!お目にかかりたいと、ドキドキしながらお電話をかけてみました。

ナハセンさん、はじめは戸惑っていらっしゃいました(それはそうですよね。いきなり!ですから)が、沖縄へ行く日を告げると、「課内で共有してくださる」とのことでした。

行ってみると…

押しかけ訪問にもかかわらず、お付き合いくださいました。ありがとうございます。

歓迎、ありがとうございます!

当日は、市民協働推進課のみなさまとお話ができました。

場所は違っても、市民活動をサポートする、市民協働でまちをつくっていくという共通点があることをお互いに共有できました。

自然とお話も盛り上がります。

さらに、主幹の女性は異動前が商工関係の部署で、なんと!弊社のある岡崎市にいらしたことがあるとか。

「まちゼミ」の創案者の方にヒアリングにいらしたのだとか。ご縁を感じずにはいられません。

(岡崎市は「まちゼミ」一週間ほど、商店の方が講師になって得意なことを教えることを始めたまちです。岡崎市内だけではなく、全国にこの活動が広がっているそうです。)

(http://machizemi.org/?page_id=2)

那覇のまちも岡崎のまちも、日本中(いや、世界中ですね!)のまちが、市民が過ごしやすい、住んでいてよかったと思えるようなまちを、市民・行政(市民もいろいろ、行政もいろいろありますよね)が協働して創っていけるといいなぁと改めて思いました。

次は、午後、しかも夕方近くにお邪魔します!と誓いました。

沖縄には「ゆんたく(おしゃべりの意)」という言葉があるそうです。

ゆっくり、ゆんたくしたい!です。

■追伸

この日、空港から「めかるナハセン」に行くために、はじめて「ゆいレール」に乗りました。

切符は購入したものの、改札の通り方がわかりません。。。(切符を通すところが見当たらなくて)

しばらく、誰か通らないかなと待機。そして、切符を買って改札を通る人を観察。

なんと、2次元コードをセンサーにかざして通ればよいのでした。

切符に2次元コード。初めてみました。

『団地と移民 課題最先端「空間」の闘い』の中から

2019-05-23 | ブログ

昨年12月に入国管理法が改正され、外国人労働者の受け入れが拡大することになりました。

受け入れ先は地方自治体で、地方自治体は受け入れの準備が追いつくのか?と話題になっています。

自治体だけの問題ではなく、地域社会でも受け入れの準備が必要なのでは?と思っていた矢先に、この本を知りました。

この本は、著者が、日本の団地だけでなくフランスの団地にも取材に赴き、団地の抱えている問題と解決にむけて取り組んでいる方々を取材したものです。日本でもフランスでも、「団地」には共通のイメージがあるようです。

問題は、団地の国際化。

公営の団地は年収だけで入居の可否が決まるので(国籍は関係ないので)外国籍の方々は入りやすいとのことです。

そして、排外主義の人々のターゲットになっている、とのこと。

もう一つは団地の居住者の高齢化。

買い物難民や孤独死…。

団地ができた頃のイメージは

団地は、戦後の住宅環境の悪化(ベビーブームや都市部への人口流入による)から、住環境を改善することを公が行うことになりました。そして、1955年に日本住宅公団ができ、その翌年に日本の団地第一号が堺市にできた金岡団地でした。

団地ができた頃は、団地族と呼ばれて、最先端の文化的な生活を享受する人々というイメージだったとか。

初めての水洗トイレ、各戸にある浴槽。ダイニングキッチン…。そこに住むのは、都会で働くサラリーマンの核家族。

「あこがれの団地生活」だったようです。

(http://vidanchi.jp/kansai/design/sainvarierkanaoka01/ より)

(http://vidanchi.jp/kansai/design/sainvarierkanaoka01/ より)

日本人の心の中には紙一枚の壁がある

これは、この本の中にある一節のタイトルです。

そうだ、これだったんだ!と思うことがありました。

昨日(5月21日)、未来茶輪(毎月1回、ゲストを招いてお話を聞き、その中の課題について話し合う会です)で話し合った内容の根幹はこれだったんだ!!

昨日のゲストは、自転車で世界1周している大学生でした。資金は講演したり、訪れた先の写真集を作って売ったり、企業さんに寄付してもらったりして集めているそうです。

とてもさっぱりした性格の好青年でした。

この方がアフリカを半年かけて縦断したときのお話を聞くと、基本はテントを張って野宿。1/3は泊めていただいたのだそうです。

そこが、とても印象に残り、下記のような話題で話し合いました。

「外国人が私たちの住むまちに自転車でやってきました。そして、今日泊まるところがないと言っています。あなたは自宅に泊めてあげますか?」

みなさんのお話の中では…

・う~ん。自分の家に泊めてあげるのは、ちょっとね。

・近くの公園を紹介するかな?

・近くのホテルを紹介する。

結局、泊めてあげるという方は一人もいませんでした。(そういう、私も泊めてあげられないなぁと思った一人です。)

「紙一枚の心の壁」があるのでは?と思ったのです。

なぜ、アフリカの人は泊めてくださったのに、日本では泊めてあげる人がいないのか?

私は直接記憶がないのですが、母は、祖母が「泊めて」と来た人を泊めてあげたことが何回かあったと言っていたことを思い出しました。

日本でも昔は、旅の人を泊めてあげるという習慣があったのかもしれません。

そういえば…

日本昔話には、「旅のお坊さんを泊めてあげた」「道で苦しんでいる人を家まで連れて帰って介抱してあげた」という話がでてきます。以前、このブログでもご紹介した「蘇民将来」のお話も旅人を泊めてあげたら、それが実は神様で、お返しに家を守ってくれる!ということでした。(http://social-acty.com/blog/date/2014/07/ 祇園祭りに行ってきました)

「紙一枚の心の壁」と住まい方?

昔の住まいと今の住まいを比べてみると…

家と外の関係がオープンだと、心の壁がなかった(とても低かった)のかもしれません。

家と外がしっかりと区切られていくと、心の壁ができてくるのかもしれないなぁと思いました。

住まい方と心の壁には、何か関係があるのかも。

とすれば、住まい方を少し変えると、心の壁の高さも変化するのかもしれません。

どんな住まい方が、心の壁を低くしていくのでしょう?

新しいコミュニティへのアプローチのヒントに巡り合った気がしました。

アイデア発想としてのマインドマップ

2019-05-14 | ブログ

このところ、参加者の方々の合意の一つとして全員でマインドマップを活用しています。

ワールドカフェの後で、ハーベストとして全員参加してのマインドマップを作成します。

みんなの想いが一枚の模造紙の上に描かれ、それがつながっている!みんなの気持ちもつながったような、うれしい気持ちになります。

でも、マインドマップは合意だけのツールではありません。アイデア発想にも使います。(このところ、すっかり忘れていました…)

参加者として

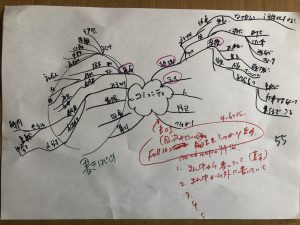

ゴールデンウィークの始め、マインドマップの勉強会に参加しました。

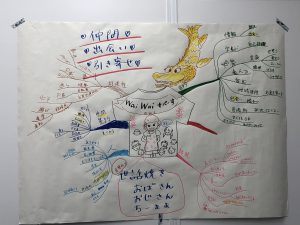

Miniマインドマップ(単色で一人で描きます)を描き、グループでFullマインドマップ(多色で、全員で描きます)を描きます。最後にはマインドマップの中心(セントラルイメージ)を完成させます。

miniマインドマップ。一人で描きました。

fullマインドマップ。

アイデアがどんどん湧いてきました。みんなノリノリでした。

参加者として、他の方々と一緒にFullマインドマップを描いていく過程はとても楽しく、アイデアもたくさん出てきます。

終始わくわくしていました。そして、出来上がったマインドマップには思い入れができ、是非実現させたい!という気持ちになりました。

前向きにアイデアを出す!というのは、実現させたい気持ちも呼び起こすのですね。

参加者として、そこにいる!というのも大切なことだと思いました。

ファシリテーターとして

社会人の方が多く参加する大学院で授業をしました。テーマは「アイデア発想」。

参加するみなさんが、修士論文作成にむけて、少しでもアイデア面でお役に立ちたいなぁという思いで前に立ちます。

とはいえ、、、

ファシリテーションという言葉も初耳の方もまだまだ少なくない中でしたが、90分×2=180分で3つのツールをご紹介しました。

ちょっとハードではありました。

3つのツールは…

プロッキー(水性マジック)の持ち方から、全員で交代しながら一つのテーマを一枚の模造紙に描いていきます。

バタバタと忙しいのですが、ゲームのようで案外楽しそうです。

(2)KJ法

付箋紙にアイデアを出し合い、共有します。カテゴリーに分けて見出しを付けます。

その後、一旦その見出しを外して、他のカテゴリーに分けなおします。

これは、2回目に分けるときがとても大変なようです。みなさん、なかなか進みません。

(3)マインドマップ

miniマインドマップから、Fullマインドマップへ。

わいわいと楽しそうでした。

3つのツールのうち、一番、のびのびとしている様子で、アイデアの数も多かったようです。

最後のセントラルイメージを描くときは、さらに集中して楽しそうでした。

KJ法では、左脳をつかい、右脳のひらめきを逃がさずに何度もカテゴリーで分け、見出しをつけるという作業が必要です。

・一人一人のアイデア(意見)をもらさずに大切にする

・同じカードをいろいろな視点から見る、分析するとひらめきが誘発される

というような特徴があります。

一人でアイデアを出し、まとめるというようなことにも、向いています。

ふと浮かんだアイデアを書き留めておき、あとで組み合わせることが可能です。

マインドマップは、単語を見て、連想する言葉を書いていきます。そして、無理をせず、詰まったら次の枝に移って連想をつづけていきます。

どんどん連想が進み、短時間にたくさんの言葉が浮かんできます。

セントラルイメージを考えるのも楽しく、少し頑張って絵を描いてみようと思うこともあります。

アイデアを連想するので、同じものは描けないかもしれません。

マインドマップの活用(アイデア創出)

(1)アイデア発想に

マインドマップを見て、組み合わせを考え、新しいアイデアを生み出すこともできます。

クリエイターさんのアイデア発想法を以前、TV番組の中で紹介していました。

そのクリエイターさんは、マインドマップを描いて、一番遠いところにあるものを取り上げ、組み合わせて新しいアイデアを生み出しているとのことでした。

クリエイターさんは「あ~ 秘密を教えちゃった」とおっしゃってました。

(2)自己紹介、作文に

PISA調査で、トップの成績を得ていたフィンランド。小学校では、マインドマップを活用しているそうです。

自己紹介をする前に、中心に自分を置き、枝を趣味や家族などどんどん描いていきます。そして、何をチョイスするかを考えて、自己紹介に入れます。

フィンランド、もう一つは、作文に活用しているとのことです。

ストーリーのネタをマインドマップで連想していき、マインドマップの中からピックアップしてストーリーを作っていくという方法です。(クリエイターさんの方法に似ているかもしれません)

まだまだ調査すれば、アイデア出しの面でも、たくさんの活用法や活用例がありそうです。

マインドマップを使いこなせるようになると、もっとクリエイティブなことができそうです。

*マインドマップの描き方については、拙著『多様な市民とつくる合意』にも紹介してあります。ご高覧いただきますと幸いです。

(https://www.amazon.co.jp/多様な市民とつくる合意-コミニケーションとファシリテーションのレシピ-林-加代子/dp/4872997913/ref=sr_1_fkmrnull_2?__mk_ja_JP=カタカナ&keywords=多様な市民とつくる合意&qid=1557820493&s=gateway&sr=8-2-fkmrnull)より

「基本」はいつも学びがたくさんあります

2019-04-23 | ブログ

先日、久しぶりに、日本ファシリテーション協会(FAJ)の中部定例会のファシリテーターをしました。

がれ~じチームでプログラムを考え、実践してみました。(がれ~じは、「が」学習「れ」練習「~」からの「じ」実践の頭文字をとりました)いつもは、お仕事は一人でプログラムを考えることがほとんどです。なので、複数の方と話し合ってプログラムを決めていくプロセスを楽しめました。

合意形成の練習にもなりました。

定例会・前半「アイスブレイク」

「場づくり」をテーマに90分を2本。

はじめは「アイスブレイク」がテーマです。

3つほどアイスブレイクをして、アイスブレイクのプロセスをふりかえり要素に分解。やる前と後の気持ちの違いを書き出し、その違いはどの要素が影響しているのか?について話し合いました。

- チェックイン

- ぴよぴよ(声を出さずにあるテーマ:誕生日などの順に並ぶ)

- 名前キャッチボール

この中では、どの要素が自然に自己開示できるか?についても検討しました。(結論、ちょっと難しかったです)

身体を動かすと心も開きやすい。体温が上がるので、場も温まるのか?などが出ました。

ただ、ミーティングのはじめに身体を全員で動かすというのは、なかなかできないかも…ということも出ました。

であっても、何か身体を動かす(作業のような?)ものを取り入れてもいいかもしれません。例えば、会議の資料を名前を呼んで順に手渡しするとか…。

固いミーティングでも工夫次第で「アイスブレイク」ができそうです。

定例会後半「レイアウト」

こちらの進行を担当しました。

3つの異なるレイアウトのミーティングコーナーを準備。これをグループごとに順に移動して、違うレイアウトで話をします。

そこに観察者を2人お願いして、話し合いの内容(コンテンツ)とそのときの参加者の様子(プロセス)を詳細に記入していただきました。

15分×3つのレイアウトとしました。

- テーブルを囲む

- シアター型(壁に模造紙を貼り、椅子を半円にレイアウトして話す)

- スタンド(立ったまま、話す)

ずっと、声をださずに観察しているのは、集中力を必要としますので観察者の方には、苦行(笑)をお願いしてしまいました。

しかし、そのお陰でたいへん有意義なふりかえりができました。

2.シアター型は、視線が壁(模造紙)に集中するので他の人の様子をみることが少ない。したがって、言いたいことを言いやすい。決定するときに向いているかも。

3.スタンド型は、普通にある長机を囲んで立っているので、模造紙を準備してあっても、書きにくい…。なんとなく落ち着かない様子でした。

よく、立ったままのミーティングが結論が早いと言われていますが、話し合って決める!という場面には向かないようです。むしろ、報告の場面や選択肢がいつくかあって、どれにする?というのを決める場面が向いていそうです。

やっぱり基本は大切!

「アイスブレイク」「レイアウト」はファシリテーションの基本中の基本です。ワークショップや研修のときもレイアウトは一番に聞かれますし、レイアウトの違いで雰囲気もずいぶんと違います。

目的にあったレイアウトを、もっと研究してみよう!という気持ちになりました。

以前、FAJの定例会で、「場づくりのワーク」を何回かしたことがあります。

そのときは、

- 部屋の明るさ

- BGM

- 部屋の香りなどを、

話し合っている途中で、変化させていきます。それをふりかえると、どんな場面にはどんな明るさ?BGM?香り?が適しているのかが見えてきます。

②のBGMでも、クラシックからジャズ、ボーカルの入っているもの、ヘビメタなど、いろいろな音楽を試しました。このとき、意外だったのは、ヘビメタが好きな方がいらして、一番落ち着いた~とコメントがあったことでした。

③の香りは好みの違いが大きいものでした。できれば、ないほうが無難かも。香りの選定は難しいです。

そのときの提案に「コーヒーの香りならいいのでは?」というのが出ました。これについては、お茶コーナーを準備するときに、できるだけレギュラーコーヒーを準備しています。会場にはコーヒーの香りが漂います。大人はこの香りで落ち着きますよね。

- の部屋の明るさの違いでは、部屋の明かりを暗くしてろうそくをつけてみるというのをしました。ろうそくをつけると、グループの人たちの距離が縮んで、話の内容も深くなっていきました。恋人と語り合うのにろうそくがあるテーブルでお話するとよさそう!という発展もありました。

キャンプファイヤー効果もあるかも!

と、明かりについても話はつきませんでした。

たった3つの要素でしたが、「ああすれば、どうなる?」「こうすれば、こんな効果があるのでは?」など、様々な視点からアイデアも出ました。

話が尽きないほど、基本的なことは大切で、話し合いの場に対する影響が大きいということなのだと思います。

なんとなく落ち着かない場所にいると、身体がもぞもぞしたり、その場にいたくないなぁと思ったり…

逆に、なぜか居心地がよく、リラックスして話しができる場というのもありますよね。

話し合いの目的に沿った、適切なレイアウトを目指していこう!奥は深いぞ!!と改めて痛感した定例会でした。

『給食の歴史』給食、懐かしいですよね。

2019-04-14 | ブログ

『給食の歴史』藤原辰史、岩波新書、2018年を読みました。

(アマゾンより)

学校給食は、誰でも経験しています。あえて、その歴史?そんなこと考えたこともありませんでした。

私が小学校の時は自校式でしたので、2限目、3限目とだんだんいい香りが漂ってきて、4限目にはピークになり、給食の時間には温かい給食を美味しくいただいていました。中学校になると給食センターから運ばれてくるようになり、給食の時間までの気持ちの盛り上がりは激減したものの、センターから届くとあたりに広がる香りは楽しみでした。

今まで、給食はいつから始まったのか?などということは、全く気にならず、(公立)小学校・中学校にはあるものだと思っていました。

言われてみれば…。歴史はあるものですよね。

この著者は、農業史を研究していらっしゃる方でした。他にも興味深いご本をお書きになっていらして、今度読んでみたい!というものがたくさんありました。

例えば…

(アマゾンより)

給食の始まりは…

給食=学校給食だと思っていましたが、実は、「食事の時間を挟んで関係者が滞在する必要のある施設、例えば工場、病院、学校で、まとまった量の食を配分して集団で食べる事、またはその食べもののこと(p6)」だそうです。

そして給食のメニューは選べず、代金も一括払い。特徴は「強制」であり、選択の少なさだと定義されています。

(メニューを少ない中でも選べる社員食堂は給食ではないのですよね?)

日本の場合、工場給食は1873年に世界遺産にもなった「富岡製糸工場」、病院給食は1902年に聖路加病院から始まりました。

学校給食は、1889年、山形県鶴岡町(現在の鶴岡市)の忠愛小学校で始まったとされています。

学校給食が始まった理由は、「国家がスポンサーになり、読み書きそろばんを教えるのみならず、身体を鍛錬し、将来を担う労働者や兵士を合理的に創出する義務教育制度が普及して、これまで学校に通えなかった子弟が学校に通わなくてはならなくなる。しかし、貧困家庭には経費を支払う財力がない…(p12)」そして、子どもたちの栄養不足を補い、成長させるためだった、ということでした。

これは、世界の各地でも同様で、19世紀後半から始まり、特に第一次世界大戦後に子ども達の栄養状態が悪化する中で広がっていったとのことでした。

さらに、給食のシステムは災害時にも対応できるように設計されていました。戦中には空襲時における炊飯所への転用もできるとされ、給食が普及していったとのことです。

この後、学校給食の萌芽期(明治~戦中)、占領期、発展期、行革期と続いていきます。

様々なエピソードを持つ学校給食ですが、みんなが平等に同じ食べ物を、同じ空間で食べるという行為は民主主義を体感する行為ということができること、貧困家庭の子どもの食のセーフティネットになっていることなどは、栄養士、職員、保護者、教師(新聞記者も)など子どもに接する大人たちの努力で守られてきたものだったのです。

まだまだ必要な食のセーフティネット

SDGs2030(国連が2030年までに達成するべきとした17の目標)には、誰一人取り残さない!という決意のような目標があります。

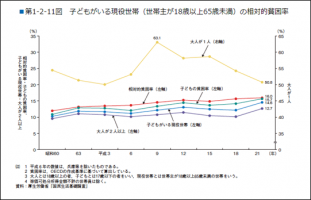

日本でも平成22年の「国民生活基礎調査」で相対的貧困率は全体で16.0%、子どもで15.7%となっています。これはOECD加盟国30か国中27位という高い(よろしくない方)水準で、特に子どもがいつ現役世帯のうち大人が一人いる世帯(ひとり親家庭)の相対貧困率が加盟国中最も高くなっています。

(https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h24honpenhtml/html/honpen/b1_sho2_3.html)

子ども食堂も各地で実施されていますが、給食は毎日、義務教育を受けていれば必ず提供される、大切な食のセーフティネットなのだと痛感しました。

今の給食メニューは?

もちろん、食を楽しむ、食で地元を知ることも必要です。今では地産地消で地元の産品を使ったメニューや地元の伝統食を反映させたメニューもあるそうです。

お仕事で、小学校、中学校で一日学校にいたときに、給食をいただいたことがあります。見た目は「これで足りるかな?」と思ったのですが、美味しくいただき、食べ終わるとお腹いっぱいになったことが印象的でした。ランチルームでいただいたこともありました。私の小学生のころとはずいぶん変わったなぁと時代の移り変わりを思ったことがありました。(ランチルームがあること自体、素敵です)

(http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000050791.html 名古屋市の給食に「うなぎまぶしときしめん汁」というメニューもあるそうです。食べてみたいです。)

印象的な文章がありました

この本の中で、納得したといいますか、そういうことだったのか…とスッキリしたことがあります。それは、「贈与と自発性との共存」という言葉でした。

ここに引用しますと、「モースの『贈与論』にあるように、贈与品には必ず『お返ししなくては』という思いを発生させる力が宿っている・『受け取ることには危険が伴うものである。物が与えられると、それだけで贈与者と受贈者との間に取り消しのきかない双方的な絆ができる。これは、物が食物の場合に特に顕著である』(p259)」というところです。

この2年、小学校6年生に租税教室をさせていただいています。最後に、感想を書いてもらうのですが「自分達のために税金が使われていると知って、給食は残さないように食べるようにする」「教科書を大切に使う」「学校で節電、節水を心掛ける」などの感想がたくさん出てきます。さらには、「大人になったらちゃんと働いて税金をしっかりと納めたい」「お返ししたい」というようなことまで書いてくれる子どもがいます。(こんな素敵な感想をほとんどの子が書いてくれます)

さらには、「大人になったら、ちゃんと働いて税金をしっかりと納めたい」「お返ししたい」というようなことまで書いてくれる子どもがいます。(私の感覚では1割くらいの子が書いてくれます)

大人だったら、「税金を払っているんだから当然」などの答えが返ってきそうなのですが、子どもたちは、感謝の言葉ばかりなのです。

なぜ、この子たちはこんな素敵な感想をもつのだろうか?と不思議でした。

この本のお陰で、やっと理解できました。子どもたちは素直に給食を贈与品と受け取ってくれて、取り消しのきかない絆を感じ、贈与品に宿っている「お返ししたい」という気持ちになってくれたのです。

給食だけでなく、義務教育も、税金の使途を決める国や自治体、納税者としての保護者、地域から子どもたちへの贈与として考えると、税金を払うこともいいなぁと思えました。

~租税教室のプログラム~

講座のはじめに、4択のクイズをします。

・給食費、みんなも払っているけれど、市も税金から払っています。さていくらでしょう?

・小学生一人当たりに、1年間で使われている税金はいくらでしょう?

・みんなが住んでいるこの市は一年間にいくら使っているでしょう?

この3問です。

ここから、税金の使い道を考えたり、ぞもぞも税金は何のためにあるのか?どのように使えばその目的を達成できるのか?ということを考えていきます。

最後に、感想を書いてもらいます。

給食かぁ。懐かしいなぁと思って読み始めましたが、読み進むうちに深い事情がたくさんあり、先輩方の勇気と努力で今の給食があることを知りました。

食べる事は、人間の大切な営み。大人は子どもに何をしてあげればいいのかということも考えさせられました。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370