桜の新名所を市民の手で!

2018-03-17 | ブログ

このところの暖かい陽気で、桜の花の便りもちらりと聞こえるようになってきました。

愛知県岡崎市は、毎年4月1日から桜まつりが開かれ、ソメイヨシノがとても美しい桜の名所です。

https://okazaki-kanko.jp/feature/sakuramaturi/top

その岡崎に新しい桜の名所ができています。

桜と言えば、ソメイヨシノが一番に頭に浮かびますが、ソメイヨシノよりも一足早く咲く「河津桜」です。

徳川家康が生まれた岡崎市は、徳川家の家紋から「葵」という言葉をよく使います。この桜も「葵桜」と市民の方々が呼んでいます。

以下は、私の記憶の限りですが…

この葵桜は、一人の市民の発想から始まりました。

ソメイヨシノで有名な岡崎。せっかく桜の名所なのに、ソメイヨシノが咲くまでは人は訪れない…。

ということで、ソメイヨシノよりも一足早く咲く河津桜を乙川の堤防に植え、ソメイヨシノが開くまでの間、まだまだ寒い時期に岡崎を訪れてもらおうと考え、少しずつ実行に移していきました。

ただ、川の堤防は、個人所有ではないので自治体や国の許可が必要になります。

何度も掛け合って植樹を続けたと聞いたことがあります。

市民の方々の応援(資金も手間も)を受けて、みんなで植えていったのだとか。

(今は、お彼岸にも賑わいを!ということでヒガンバナも植えているそうです。)

それが見事に成就し、今では、岡崎市の景観100選にも選ばれるようになったのです。

http://okazakikeikan.boo-log.com/search.php?search=葵桜

その近くでは、発案者で中心人物のお宅のガレージでフリーマーケットを行ったり、トン汁などをふるまったりしながら、知名度を上げ、賑わいをつくっていったのです。

観光名所を市民の手でつくる!市民のパワーを感じます。

そして、散策して体感するだけでなく…

川沿いに建っている公共施設「竜美ヶ丘(たつみがおか)会館」の2階にレストランがあります。

そこから、桜を眺めながら、桜スウィーツをいただく。

目にもお腹にもうれしい時間も楽しめます。

3月中旬。岡崎へお越しくださいませ。

災害時の心のケア~素人でもできることがありました~

2018-02-25 | ブログ

毎月1回、開催している「未来茶輪」。

2月は「災害時でも(こそ!)心のケア~臨床心理士に聞いてみよう~」でした。

スパっと本質を言ってくれる、臨床心理士の成田有子さんをゲストにお迎えして、3.11のときに行ったカウンセリングなどをお聞きしました。実際の体験とそこから導かれた教訓など、心に沁みるお話でした。

その中で印象的だったのが、「サイコロジカル ファーストエイド」http://www.j-hits.org/psychological/pdf/pfa_complete.pdf#zoom=100 は、素人用にできているということでした。

HUG(避難所運営ゲーム)のアレンジを成田さんと検討していたときに、教えていただいたはずだったのですが…

専門家につなぐまでにどうするのか、という内容なのだそうです。

そして、「こんなときはこんな風に声をかけようね」ということが書かれています。

例えば…

子どもや思春期の人に対応するときには Working With Children and Adolescents

・幼い子どもに対応するときには、椅子に座るか、子どもの視線の高さにあわせてしゃがみましょう。

・学童期の子どもに対しては、感情、心配なこと、疑問を言葉にできるように手助けしてください。普段気持ちを

あらわすのに使っているシンプルな言葉(頭にきた、さびしい、こわい、心配など)を用いましょう。「恐怖」「脅

え」などの極端な言葉は、かえって苦痛を増すので、使わないでください。

・子どもの話を注意深く聞き、あなたのことをちゃんと理解しているよ、と伝えましょう。

・子どものふるまいや言葉が、発達的には退行しているように見えることがあることを知っておいてください。

・言葉づかいを子どもの発達レベルにあわせましょう。幼い子どもには通常、「死」のような抽象的な概念は伝わ

りにくいものです。可能な限り、シンプルで直接的な表現を用いてください。

・思春期の人に対しては、大人同士として話しかけましょう。そうすることによって、かれらの気持ちや心配や疑

問にあなたが敬意を払っているというメッセージを送ることができます。

・子どもに十分な情緒的支えを提供できるよう、親の機能を補強し、支えてください。

というようなことです。

実際に教えてもらった中で印象に残ったのは

パニックになっている子どもには、まず椅子に座らせて、手をその子の膝の上に乗せるように促すこと。

そして、しばらく待ったり、深呼吸したりして落ち着かせる。

のが良いそうです。

デモンストレーションでパニックになった子どもの役をしてみたのですが、このような体勢になると、とても落ち着きました。

緊張してドキドキするときや不安なときなど、このような体勢になれば、落ち着くのでしょうね。

今度、やってみよう!と思いました。

もう一つは、あまりにショッキングなことがあると、人は無表情になる。ということでした。

感情をどこかに置いてきてしまうのでしょうか?あまりのことで、受け止められないのかもしれません。

災害時、自分も含めみんなが、そのようなことにならないように、

普段から、「減災」を考えておかないとおけないのだなと思いました。

対話の内容は

成田さんのお話の後、みんなで対話をしました。お題は「災害時、素人の私にできる心のケア」として、話し合いました。

・ 言いたいこと、話したいことがありそうなときは、傾聴しよう。

・ まずは、あいさつ。声掛け。

・ 話し合う場をつくる(これ、ファシリテーター的ですね)。

・ 情報をシェアする(ストレスが減るのでは?)。

・ 相手を座らせて、自分も座る。

・ 布でくるんであげる。

等のアイデアが出ました。

これらの事であれば、自分がどの程度パニックになっているのかは分かりませんが、少しはできそうな気がします。

ふだんから、考えておけば、いざというときに思い出せるのではないかと思いました。

いろいろなことを自分で考え、言葉にしておくことが大切なのだと改めて感じました。

これからも、小さなことでも気になったことは、いったん止まって考えておこうと思いました。

成田さん!貴重なお話をありがとうございました。

楽しくBGM選び

2018-02-14 | ブログ

BGMって大切だなぁと思った出来事が昨年末から続いています。

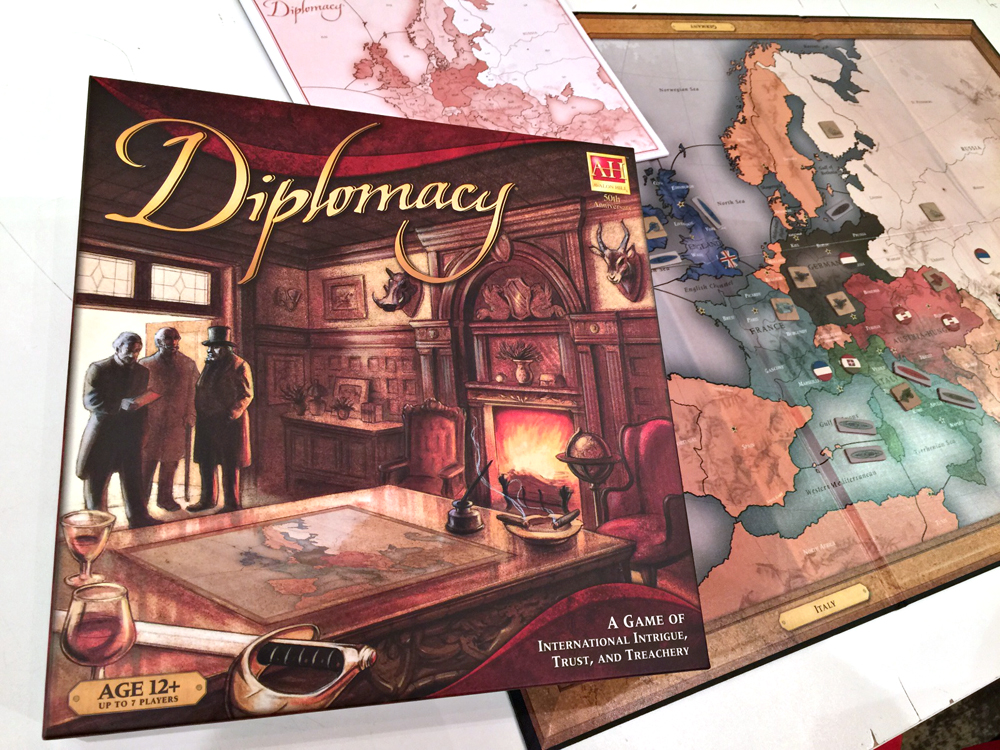

ワークショップの参加者がいらして、一人でポツンと待っているときや、ボードゲームのディプロマシーで交渉するときにも、BGMがあるとほっとしたり、逆に緊張したりする(させる)こともできました。

音の流れやどんな楽器なのか?でも随分と心や話し合いの内容にも影響するなぁと実感しています。

そんな実体験からのBGMの話題です。

きっかけはFAJの定例会

日本ファシリテーション協会の中部支部ができた頃、「物理的な場づくり」の定例会をしました。

2005年1月に『ファシリテーション入門』に記載してある「場づくり」の効果を体験するというものです。

https://www.faj.or.jp/modules/contents/index.php?content_id=360

その後、関西支部2007年3月、バージョンアップさせて中部支部2007年4月でも行いました。

https://www2.faj.or.jp/base/kansai/report/40-2007310/

内容は、

話し合っている間にいろいろな場づくりの仕掛けをして、話し合いのしやすさ、内容の変化などを体感する。というものです。

話し合っているときにBGMをかける。(ショパン⇒ヘビーメタル 冬ソナのテーマソングのときもありました)

話し合っているとに明度を変える。(窓全開⇒ブラインド・カーテンを閉める⇒真っ暗にする⇒ろうそくを点ける)

話し合っているときに香りを漂わせる(線香をたいてみる)

など挑戦してみました。

香りはなかなかうまくいきません…。全員がリラックスするという香りは難しいです。

この中のBGMはいろいろな反応がありました。

ショパンは眠くなるとか、リラックスできるなど。

ヘビーメタルはうるさいとか、頭を整理する邪魔になるというのは予想通りでしたが、意外にも話し合いにリズムができて進んだという感想もありました。

当時、大流行していた「冬のソナタ」は、ついつい耳も心もメロディーに行ってしまい、話し合いにはなりません。

その後のBGMの使い方は…

実際のワークショップの際、早めに来てくださった方が一人でポツンとしているのが苦痛でないようにとBGMをかけています。

私の手が空いていれば話しかけたり、ご一緒に準備をしていただいたりしていたのですが、できないときもあります。

そんなときには、BGMがあると場が和むような気がします。

もし、自分が一人で時間待ちしているとすると、とても居心地の良くない(場合によっては、来たことを後悔して、帰りたくなるような気になることがあるのでは?)ときもあるのではないかと思います。

定例会での体験後は、カフェのBGMで流れているようなショパンやモーツァルトなどのクラシックをかけていました。

数年経つと、もう少し明るい気持ちになってもらえるようなBGMが良いのでは?と思い、軽い感じのボサノバにしました。

参加した方も、なんとなく気持ちが前を向いてくださっているように見えました。

このBGMいいね、というコメントをいただいたことも。

そして、昨年後半あたりから…

アマゾンのミュージックからいろいろなシチュエーションに適した選曲ができることを知り、アンプラグドの歌詞付き洋楽でなんとなく落ち着く曲をかけてみました。

すると、インストルメンタルだけよりも、柔らかな雰囲気になったのです。

人間の声が入るというのも意外に邪魔にならずに、心地よく流れていくのだなと感じました。

さらに、実験として、ディプロマシー第3回でお試しをしました。

(第1回めはhttp://social-acty.com/blog/date/2017/04/)

ディプロマシーは、交渉と命令のみでゲームが進んでいきます。ルーレットやサイコロなどの偶然の要素がありません。大人が病みつきになりそうなゲームです。3回も開催していましました…。

3回も重ねると、交渉できる場づくりもとても大切なことが分かりました。ゲームは、一つの部屋の中で行っているので、誰かと誰かが話している内容が聞こえてしまうと他の国の戦略にも大きな影響が出てきます。

ということで、何を話しているのかが分かりにくいようなしかけが必要。そこで、BGM!

まずは、リラックスできるかと、ジャスティン・ビーバーをかけてみました。女子から絶賛(笑)でした。

逆に、実験として、三国志のゲームのBGMを流してみると…。やはり女子から、緊張するので他の曲に変えてほしいという依頼がありました。

BGMでこんなに反応が異なるのだということを実感しました。

BGM侮るべからず!です!!

これからも、いろいろと試してみたくなりました。

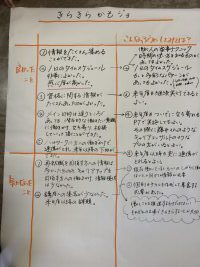

ふりかえりは、やっぱり「KPT」

2018-01-22 | ブログ

イベントなどたくさんの人が関わって開催したもののふりかえり、次回につなげるためにもとても大切なものですよね。

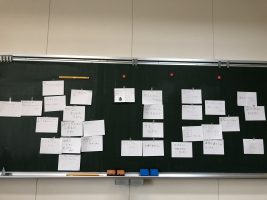

先日、市民の手づくりの大きなイベントのふりかえりの会をしました。

イベントのふりかえりといえば、もちろん「KPT」。

ファシリテーション協会では、スタンダードになっているふりかえりの方法です。

しかし、まだまだ周知されていなかったようです。

「わかりやすい!」「次もやる気になってきた!」など、前向きな感想をいただきました。

簡単ですが、ご紹介します。

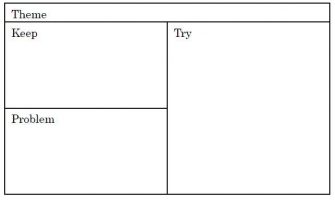

KPTとは

K: Keep 良かったこと、継続したいこと

P: Problem 気が付いたこと、問題だと思うこと

T :Try こんな風にしてみては?こうしたら良いかも!

の略です。

私は、以下のように使っています。

矢印があると、何をどうしたらいいと思ったのか?が分かりやすいと思われます。

そして、イベントに関わった人が(できれば)全員で話し合えると、充実した内容になっていきます。

一人で考えるよりも、複数の人で話し合ったほうが記憶もよみがえり、多角的な視点でふりかえることができます。

予め、枠をつくっておくと、何をするべきなのかがメンバーに伝わり、サクサクと話し合いが進みました。

まとめるのも、分かりやすい。ということは、参加していなかった人にも分かりやすい!です。

次のステップは、このふりかえりをどのように次のイベントなどに活かしていくか、ですよね。

ふりかえりの記録があることを忘れないようにしなくては!

まとめ方も大切です。メンバーが変わっても引き継いでいけるよう思いと工夫を込めてまとめようとしています。

改めて、税金って大切なんだなぁと。

2017-12-21 | ブログ

先日、小学校6年生に「租税教室」をさせていただきました。

税務署で講師養成講座を受け、税金が何に使われているかを問うDVDをお借りして視聴しました。

このDVDが侮れず…(「マリンとヤマトの不思議な日曜日」というタイトルでした。youTubeにもありました。)

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin9sjgmJvYAhVFyrwKHRglCKMQtwIILDAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWfDSWNFlnZg&usg=AOvVaw29e6f7bwYN6US62jhg2rG5

小学校6年生向けのアニメです。

あらすじは、

ある日曜日、男の子と女の子の兄弟が目覚めると、税金がない社会になっていました。

道路を行こうとすると道路はボロボロで通行料まで取られる。

火事が起きたら、119番に電話しようにも消防車も来ない。

小学校も授業料がかかる…

お父さんは公務員なので、リストラにあい、仕事がなくなる

という、見ているのが辛くなるようなアニメでした。

そして、目が覚めて、税金を払っていてよかったんだね。という最後でした。

目には見えていないけれど、税金で賄われていることはたくさんあるのだなぁと改めて感じました。

小学校6年生に向けてプログラムづくり

アニメを見て考えたこと、考えてほしいことを小学校の45分授業(大学の授業の半分の時間)として行うには?

その中で(もちろん!)アクティブ ラーニングにしたいなぁと思い、プログラムを考えました。

1.4択のクイズを作成して、税金が使われているモノやコトを考える。

2.そもそも税金は何のために払うのか?についてグループワーク

3.2で考えた目的を果たすためにはどのようなことに税金を使えばいいと思う?についてグループワーク

4.ふりかえり

としました。

2.3.のときには、紙を付箋紙に見立てて黒板にグループ分けしながら貼ってもらいました。

やってみると

ついつい、クイズの解説が長くなってしまいました。

担任の先生のご厚意で、少し延長させていただきました。(申し訳ないです)

小学生は、そもそも税金は何のため?については、

・みんなが幸せに暮らすため

・国、県、市がよくなるため

という財政学の基本理念のようなものがささっと書かれました。

小学生、鋭いなぁと感心してしまいました。

何に使ったらよいと思う?については

・保育園を造る

・小学校を修繕する

・道路を修繕する

というような答えもありましたが、なんと。

・災害にあった人のために使う

という答えが複数ありました。

大人よりも、社会全体のことを考えているなぁ。小学生、侮るべからず!です。

感想、その後

この授業をさせていただいて、改めて税金について考える機会をいただけたことに感謝します。

大学の講義中、最後に時間をとって、クイズだけやってみました。学生でもどこに税金が使われているのか少し迷いました。学生のほうがいろいろな知識があるので、全部税金が入っているよねということで迷ったこともあったようです。

そもそも税金とは?その目的を達成するためにはどのように使えばよいのだろうか?ということだけでも、対話のテーマになりそうです。哲学を考える「哲学カフェ」というのがありますが、税金を考える「税金カフェ(では、あまりにもストレートすぎますね)」に参加してみたいなぁと思いました。

「税金カフェ」→「財政カフェ」→「私たちの暮らしを良くする税金について対話する」…素敵なタイトルが浮かびません。残念です。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370