RESASを活用した政策立案ワークショップ

2017-02-14 | ブログ

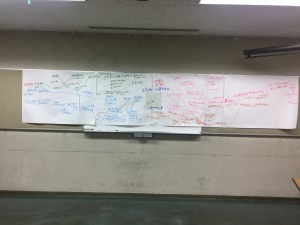

2月9日に下呂市でRESAS(注)のデータを活用したワークショップの成果報告会があり、参加してきました。

(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/resas/pdf/h28-12-05-seisaku_workshop.pdf)

この報告会は会場となった下呂市だけではなく、加茂圏域(美濃加茂市、川辺町、八百津町、七宗町、白川町、東白川村)の7つの自治体のみなさんが集まって検討したものです。複数の自治体によるものは少ないのだそうです。

この検討ワークショップのお手伝いをさせていただいていました。参加した皆さん、とても熱心で深く話し合いをされていましたので、そこにご一緒しているだけで楽しい時間でした。

少しですが、このワークショップについてご紹介します。

ワークショップの経緯

このワークショップは全部で5回。おおよその経緯をご紹介します。

○参加者:7つの自治体の地域おこし協力隊、企画、観光(商工会含む)、まちづくりの部署の方々

○ワークショップの流れ:

第1回 RESASを活用した圏域自治体の現状分析、コンテンツの引き出し、ブラッシュアップ

第2回 10年後の圏域の未来ビジョンを考える、第1回のアイディアを関連付ける、何かできるのか?を考える

第3回 現状の意見・想いを表出させる、地域資源の掘り起こし(追加)

第4回 事業に優先順位をつける、全体プロデュース(事務局)の機能・その担い手の育成を考える

第5回 それぞれの事業の実行・運営の体制を考える、人材の育成方法を考える、KPIを考える

○ワークショップの特徴:

このワークショップでは、①事業化を目指す、②事業化を実現するために必要な事務局の人材を発掘、育成すること、この二つを念頭に置いています。従って、ワークショップでは、事業の具体化、優先順位、進め方(スケジュールも含む)、事務局に求められる機能、そこに求められる人材、人材の育成のことまで話し合いました。本気で実現させようという意気込みがうかがえる内容でした。

RESASの分析に基づいた、さまざまな地域資源を活用したアイディアがでました。その中でも一番印象的なものが、外国人の活躍の場でした。

美濃加茂市には外国籍の人が多く(日本で3番目に外国人の割合が多いまちなのだとか)、その人々が働く場として「観光」があってもいいのではないかという内容です。2次産業だけでなく3次産業にも活躍の場があることは2世、3世の子どもたちの励みになるのではないかと思います。

日本に移住してきた方々の子どもたちが将来○○になりたい!という夢がかなえられる圏域となれば、素敵だと思いました。

もう一つ、印象的なことがありました。ワークショップを通して、参加してくださった皆さん、熱心に話し合ってくださいました。特に地域おこし協力隊のみなさんの熱い想いが、このワークショップ成功の大切な要因の1つでした。

まちづくりに必要な人材は、よそ者・若者・ばか者といわれています。地域おこし協力隊の方々は、地域を客観的に見ることができ、もちろん若いみなさんで、地域になじんでいこうと努力していらっしゃる方々なのだということを感じました。地域おこし協力隊の方々は「よそ者・若者・ばか者」を併せ持っているのでは?と思いました。

本当に地域の物的な資源と質的な資源をよく観察していらっしゃったので、地域資源を発掘するという場面では、もともと住んでいる人には当たり前すぎて見過ごしてしまう地域のお宝をたくさん出してくださいました。

ワークショップのデザインの特徴

このごろ、ワークショップという名称ではありますが、内容は「対話」をメインにしています。今回も「対話」で進める手法の一つ、「ワールドカフェ」的、「プロアクション・カフェ」的な進め方をしました。

グループワークをしながら、途中でメンバーチェンジをし、たくさんの視点からのアイディアを入れていきます。そして、また自分のいたテーブルへ戻って、足されたアイディアとともにブラッシュアップしていきます。

自分が選んだテーマについてだけ話すのではなく、他のテーマについて話しをすることで全体が統合され、どのテーマにも関わっているので、視野も広まり、アイディアもミックスされます。

「あのテーマで話していたアイディアとこのテーマのアイディを結ぶと…」「あちらのテーブルではこんな話が出ていたよ。このテーブルのこのアイディアと一緒にするのもいいね」となっていきました。

テーブルを変わるたびに、アイディアがブラッシュアップされていきました。

また、メンバーチェンジすることで交流も盛んになり、7つの自治体が連携する礎ができていったような気がします。

まとめ方が重要な要素

みんなで一つのものを見ながらアイディアを出したり、まとめをしたりすることが重要なのでは?と、ハーベストタイムを重要に考えるようになりました。

もちろん、今までも重要だと思っていたのですが、今回のワークショップや女性だけのワークショップ、自治体連携のワーキンググループのワークショップなど、つながり・連携がキーワードになる内容については、特に。全員で一つのものを創っていくハーベストタイムを設けることが大切なのでは?と感じています。

ここは、今後も検証していきたいと思います。

(注)RESAS(Regional Economy (and) Society Analyzing Syste):地方創生の実現に向けて、各都道府県・市区町村が客観的なデータに基づき、地域課題を抽出して「地方 版総合戦略」を立案するための基礎となるデータ(ビッグデータ)を活用した「地域 経済の見える化システム」。4 つのマップ、具体的には「産業マップ」「観光マップ」「人口マップ」 「自治体比較マップ」で構成されている。(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/resas/pdf/outline.pdf より)

子育ても勉強すれば、安心『フランスはどう少子化を克服したか』

2017-01-25 | ブログ

少子高齢化なので、人口を増やさなくては!と言われています。

これは、日本だけでなく、先進国の問題。だけでもなく世界の中で課題となりつつあるようです。

2014年度に国内の自治体がつくった『まちひとしごと地方創生総合戦略」の目的は人口増でした。

統計局のピラミッド図を見てみると、日本やイタリア、ドイツはまるでソフトクリームのようです。

国力として人口が増えるというのは望ましいといわれていますので、ソフトクリームのコーンの部分がもっと太くなっていないと、よろしくないようです。

先進国の中でフランスは釣り鐘型とまではいかなくても、タワー型(?若い年代の層が減っていない)ようです。

もちろん、フランスの結婚の形態PACS(同棲していても法的な優遇措置が受けられるhttp://www.madameriri.com/2012/01/11/今流行のフランス/)があるからという理由もあると思います。

ところが、この本『フランスはどう少子化を克服したか』を読んでみて、意外なところで子どもを産み、育てることを支援していたことが分かりました。

(https://www.amazon.co.jp/)

職場での産休、育休の取り方、取る環境、保育園事情などはもちろんですが、一番納得した事項をご紹介します。

教えてもらわないとわからない

「子育て」は人間だから、自然に、本能でわかるよね!というものではないですよね。幼い時から小さな子どもに接したり、あやしたり、大人が子どもを扱うのを見ていると、自然に接することができるのだと思います。

核家族になると、なかなかそのような機会に恵まれる機会が少ないですよね。

そして、今はお掃除のしかたもノウハウ本があったり、お掃除の達人のセミナーがあったり…学んで実践する、という方が少なくないような気がします。

だったら、子育ても!

と思うのですが、すでに子育ての雑誌やノウハウ本はありますが、子育ての基礎の基礎をマンツーマンで体系的に教えてくれるところは、なかなか見つけにくい気がします。

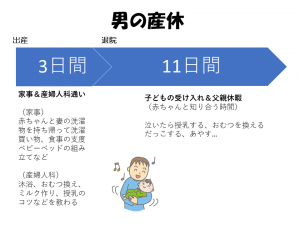

フランスでは、出産後3泊4日で退院します。(もちろん、パパは産休)

入院中の3日間は自宅で家事をこなし、産婦人科に通って、ママと一緒に赤ちゃんの世話のしかた(沐浴、おむつ交換、ミルクの作り方、授乳のコツなど)を教えてもらいます。

これで、ママまたはパパと赤ちゃん、二人の時間を過ごす準備ができます。

そして、帰宅後11日は「赤ちゃんと知り合う時間」と言われているそうで、赤ちゃんのペースに合わせることを体験し、赤ちゃんとはこういうものなのだとか、こんなふうに扱うんだということを体得していくのだそうです。

この時間が男性にパパとしての自覚を養い、子育ての自信も芽生えてくると言います。この本では「男を2週間で父親にする」とありました。

昨年、女性の活躍推進ワークショップでお試しプロジェクトとして、「カミーノフェス」というのをしました。いくつかの分科会(というよりも参加してくださった女性がやってみたいことを小規模でやってみた中の一つに「パパと遊ぶ」というのがありました。

保育士の資格を持った女性がパパに子どもとの遊び方を教えてくれるというものでした。

そこに出席してくださったパパの感想に「赤ちゃんは、ここまで体をうごかしていいんだ、ということが分かりました。こわごわ遊んでいましたが、安心して遊ぶことができます。」とありました。

パパも赤ちゃんを育てたいし、遊んであげたいのに、どうしたらいいのかわからない。どのくらい力をいれていいのか?どのくらいの加減で遊んでいいのか?を知らなかったのです。

やはり、教えてもらうと安心して、赤ちゃんと接することができるのですね。

パパとママ、社会で育てる

パパにも赤ちゃんの扱い方が分かれば、パパに預けてママもお出かけしたり、お仕事したりも可能になってきますよね。

お手伝いではなく、対等の立場で育児ができそうです。この2週間の産休で、父親としての自覚と自信ができるのだそうです。(この本には、体験談も載っていました)

ママ一人で育児を背負うことはないのです。

そうなったらどんなに余裕をもって子どもと接することができ、子どものいる生活の楽しさを共有することができるでしょう!

そして、ほとんどのパパとママは2週間の産休を取るのですが、もちろん、有給で、3日間は雇用主が、11日間は国が賄っているそうです。

そして、職場でも事前に産休の日程を申請するのですが、実際の出産の日程に変更可能ですし、職場も後押ししてくれているそうです。

産休をとるほうも、職場に迷惑をかけないように仕事を段取りしておくそうです。

この制度が始まったのは2000年代のはじめだそうですので、50~60代の世代は産休などとったことがないので、違和感があるのはもちろんのことです。しかし、「仕事優先でしょう」と声にだしていうのは、大人として恥ずかしいことなのだそうです。

子どもは社会に必要な存在だということを理解しているからとのことでした。このような理解が広く浸透していることも子育てをママだけに押し付けるのではない、社会で見守っていくという環境になっていることがわかります。

フランスや合計特殊出生率が1.8ほどの北欧でも、社会が、国が育てるという政策がとられているようです。

「昔はこうだった」ではなく、社会の変化に即した安心して子供を産んで育てることができる環境を整えていくことが大切なのかもしれません。

その基盤には、子どもは両親だけの子どもではなく、社会全体の子どもという考え方が求められるのではないかと思いました。

地域社会の中でも、そんな優しい気持ちで子どもやパパママを見守り、声をかけたり手を出してあげたりすることも、安心して子育てできる環境の一つになっていくのでは?

となると、自分はどのようなことができるのか?実際に行動することができるのか?が問われてきます。大人の心がけも大切ですね。

勇気をちょっとだして、私にできることをやってみよう!と思いました。

『マーケティングのすゝめ』とファシリテーション、関係は数々ですが…

2017-01-13 | ブログ

以前から気になっていた「マーケティング」。よく耳にするのですが、一度、読んでみたいと思っていました。

入門編を読みました。わかりやすい理論の解説と事例があり、大まかな考え方が良く分かりました。

『マーケティングのすゝめ ~21世紀のマーケティングとインベーション』フィリップ・コトラー、高岡浩三著、中公新書ラクレ、2016年。

(https://www.amazon.co.jp/)

ここから、マーケティングとファシリテーションの関係を考えてみました。

マーケティングとは?

ざっとまとめると…

・自分(自社)が提供できる価値(事業)は何か

・自分(自社)にとっての顧客は誰なのか

・自分(自社)の顧客が好み、あるいは欲しているモノやサービスは何なのか

をつかんで、競合相手(他社)に勝つには、どうしたらいいかを自問し続けること。

そして、顧客にとって、価値のあるモノやサービスを通して、顧客の問題解決のお手伝いをすること。

さらには、より多くの人のために、より良い世界の構築を目指すもの。

というようなことでした。

最終の目的は、企業が儲かるために、どのようなモノやサービスを売れば良いのか?ではなく、

より良い社会、世界を作っていくことだったのです。

大きなところに目的があったのですね。

マーケティングの4段階

マーケティングは現在、4.0の段階に入っているのだそうです。発達の段階を整理してみると…

マーケティング1.0=製品中心(Mind)、製品の販売を目的とする、製品管理

1950年代~(高度成長期) 製品に対する需要を生み出すことがマーケティングの役割。

マーケティング2.0=消費者志向(Heart)、消費者を満足させることに知恵を絞る、顧客管理

1970年代~(オイルショック以降) 効果的に需要を創出するには、マーケティング活動は「製品中心」から「消費者中心」に。

1980,1990年代~(パソコンの普及、インタネットの発達) 人間の感情に焦点を当て、消費者のハートをつかむ。

マーケティング3.0=価値主導(Spirit)、より良い社会を実現するという崇高な目標を掲げて消費者の価値観に訴える、ブランド管理

21世紀~ 社会的価値や顧客にとっての価値を顧客とともに共創し、クラウドソーシングを活用しながら価値を生みだす。

消費者は、グローバル化した世界をより良い場所にしたいという思いから、自分たちの不安に対するソリューションを求めるようになった。

マーケティング4.0=(これからのマーケティング)自己実現、個々の自己実現欲求を満たす製品やサービスへのニーズが台頭してきた。企業はそこにフォーカスして、カスタマイズした製品やサービスを提供する。マーケティングは、この動きを後押し。

「顧客」は?

ここで、マーケティングに大切な「顧客」とは誰か?という問いが出てきます。

21世紀の顧客は、従来のいわゆるお客さまではなく…

・対外的な顧客=すべてのステークホルダー

・社内的な顧客=その業務にとっての価値提供先

ということで、すべてのヒトが顧客になるのが、マーケティング4.0の考え方です。(チャンスは無限に広がっている!)

そして、大切なのは、無限の顧客が抱えている問題を見つけることだそうです。

顧客の問題にも2種類あり、

・顧客が認識している問題

・顧客が認識していない問題(現時点では問題として認識していないが、第三者から指摘されると「それが解決されればたいへんうれしい」と気づくような)

後者の問題を探すことが非常に大切で、それは残念ながら「必死に考えるしかない」と。

イノベーションとリノベーション

もう一つ、大切な事柄は、イノベーション。

イノベーションとリノベーションの違いを認識して、イノベーションを起こしていかなくてはマーケティング4.0にはなりません。

イノベーションは、「顧客が認識していない問題」の解決から生まれる成果であるため、顧客が認識していない問題を「発見」することが何よりも重要になります。

リノベーションは、消費者調査で把握できる、顧客が認識している問題の解決から生まれる成果。イノベーションがおこったあとに発生する顧客の不満や問題を解決するプロセスから生まれた成果。

分かりにくいのですが、家電で言えば…

現実に起こっている事象を記録する手段がなかった⇒【写真:イノベーション】⇒【シネマトグラフ(動画)映画:イノベーション】⇒【テレビ:(家庭で見ることができる)イノベーション】

テレビの発展 白黒→カラー(リノベーション)→液晶画面(リノベーション)→ハイビジョン化(リノベーション)

顧客が認識していなかったけれど、市場に出てくると「たいへんうれしい」解決策を出すことがイノベーションとなります。その後、マイナーチェンジしていくのはリノベーションです。写真がなかったときには記録を残しておくためには、文字や絵で残していました。風景画というのでしょうか?イベントなどを屏風絵にした日本画であったり、肖像画や浮世絵などもそのためにあったのではないかと思われます。大変な時間と手間をかけて記録を残していました。

写真が発明されたことで、「顧客」は思ってもいなかった時間と手間、(もしかしたら金銭的にも)かなり省くことができてうれしいと思ったのだろうと想像できます。そんなことができるなんて思ってもいなかったことができるようになった、これがイノベーション。

後は、その写真をどのように活用するのか?そのために使いやすいものにするとか、品質を上げていくということになってきますので、これがリノベーションの段階です。

ここまで、見てくると「イノベーション」を生み出すことの重要性が分かってきます。その後のリノベーションを生み出していくベースになるのです。

イノベーションを生み出すために

では、その重要なイノベーションをどのように生み出すか?アイディアはどのように生み出すのか?が気になってきます。

本書では、常に考えていること、考え続けることが求められると言っています。

一人で考え続けることは、とても大切ですし、考える基本です。

ファシリテーターの視点からすると、一人で考え続けている人たちが集まって対話をすれば、共創ができると言えます。

フィンランドの教育では、共創する社会を目指しています。知識資本主義の時代に対応するために、人間同士の信頼関係の上の対話によってイノベーションを起こしていこうという国家的な戦略なのです。これは、PISA調査の目的でもあります。(『フィンランドの国家イノベーションシステム』レイヨ・ミエッティネン、新評論、2010年)

共創の場をデザインし、進行していくのがファシリテーターなのではないかと考えています。

(https://www.amazon.co.jp/)

そういえば、フューチャーセンターも北欧の国スウェーデンで生まれ、イノベーションを起こすという目的を持って運営されています。(『フューチャーセンターをつくろう』野村恭彦、プレジデント社、2012年)

(https://www.amazon.co.jp/)

そして、フューチャーセンターには、ファシリテーターが欠かせません。

このフューチャーセンターは、企業だけでなく、というよりも役所が運営しているほうが多いのです。人々がより良い生活をしていくため、知識資本に基礎をおく社会に生き残っていくためには、イノベーションを起こすことが政策としても求められるということではないかと考えられます。

フューチャーセンターもさまざまなステークホルダーが集まって対話することでイノベーションにつながっていくという基本的な方針があります。

共創によるイノベーションを起こすためには、ファシリテーションは必須なのですね。

従来の解決方法では解決できない課題や、従来なかった課題などが山積している「公」としては、その課題の根本は何なのか?を探り、解決していく政策を行っていかなくてはなりません。そのニーズから、フューチャーセンターが必要とされている、されはじめているといえるのではないでしょうか?

フューチャーセンターのような人と人をつなげたり、より良い上質な対話の場を設けることが求められており、そのような場で市民の方々と様々な視点からの対話をしていくことが企業や行政、その他の社会課題を解決しようとしているステークホルダーにとってより良い未来を共創していくために必要なことのようです。

このような場をデザインし、創っていくことが、これからのファシリテーターにとっても重要な使命となってくるのでしょう。

そのような場になるように精進していこうと思いを新たにしました。

女性が輝くと男性も、社会も輝く!提案発表会

2016-12-24 | ブログ

平成27年度、地方創生総合戦略で、美濃加茂市では女性の活躍に絞ってプランを作成しました。

Caminho(カミーノ:ポルトガル語で「道」)と名付けられています。

( ステキな冊子調になっています。 http://www.city.minokamo.gifu.jp/temp/hp/108/20160222171002/Caminho1.pdf)

このCaminhoには、5つの道があります。

①自分らしく生きられる

②家族をつくれる

③お母さんになれる

④子どもの笑顔を守れる

⑤ふるさとを好きになれる

です。このプランの平成29年度の事業実施にむけて、平成28年度は、それぞれのプランを具体化させるために、5回のワークショップを行いました。

そして、ワークショップから出てきた7つの事業。

その発表会を行いました。

(チラシです→ http://www.city.minokamo.gifu.jp/temp/hp/122/20161206162033/Caminhoプロジェクト発表会チラシ.pdf)

発表会で発表した7つのプランは…

①Caminho Study Room 女性が学び、余暇を過ごすだけではなく、趣味の講座を開き、インターネットで販売したりして実績を積み重ねて、起業。というコースまであります。

②カミーノ カフェ カフェ的な空間で女性が一人でも、子どもを連れても気軽に過ごせる場をつくります。そして、その場が広がっていくと、いろいろな出会いがあり、つながりができ、家族もできてしまうという、ご縁がつながっていく場です。

③移動式カミーノフェス このワークショップでは一度、お試しのプロジェクトとしてカミーノフェスを行いました。アクセサリーづくりの講座や収納術の講座、カフェ、英語で遊ぼう、パパの育児教室などなど、3回のワークショップで出たアイディアを形にしたイベントでした。これが好評でしたので、もう少し続けてやってみよう!となりました。

④Minokamo Family Project パパも子育てに参加(ではなく)、主体的にかかわれるようにパパとママの講座や、パパのつながりをつくってイクメンのまちにしよう!というものです。

⑤働きたいをかなえよう!きらきら かもジョ プロジェクト 出産、子育てで一旦、退職したママが、もう一度働くためのサポートです。子育て支援センターにハローワークがあったり、気軽にキャリアデザインを相談できたり、就活の託児があったりと働きたいけれど不安があるママを応援します。

⑥病後児保育 子育てしながら働くママには、とても切実な課題です。これをなんとか活用しやすいものにしようというものです。

⑦Chance for Children 英語で託児から発展して、もっとグローバルな感覚を子どもたちに身に着けてほしいという願いからできました。カミーノフェスなどのイベントに託児を準備して、希望する子どもに英語で遊ぶプログラムを提供するというものです。

ゲストの4方からは、とても前向きで、提案にプラスする要素も入れたコメントをいただきました。

5回をふりかえってみると

4回目のワークショップでカミーノフェスを実行しました。

第3回までのワークショップで、どんなことを美濃加茂市で実現したいのか、どのように暮らしていたいのかを考え、お試しプロジェクトとしてトライしました。

第3回と第4回の間には1か月もありませんでした。

そんな時間がない中なのに、メンバーのみなさんは、分担して講師の手配や準備などをしてくださり、やり遂げてしまいました。

参加していらっしゃったみなさんのお力を目の当たりにして、感心するとともに、提案するアイディアは実行される!と確信したのです。

第5回では、カミーノフェスのふりかえりと提案に向けて、絞り込みやまとめを行いました。

そして、迎えた発表会だったのです。

ゲストをはじめ、市長も参加してくださって、とてもあったかい雰囲気の中、ステキな提案ができました。

もちろん、発表するだけでは終われません!

提案の実現にむけて、今後関係するであろう各部署の方もお招きして、発表についての対話を行いました。

直接、提案者と関係する部署、そしてトップの方々とともに掘り下げていくのは、とても貴重で充実した時間でした。

ご参加くださった方々からも、好評をいただくことができ、安心するとともにさらに実現への期待が高まりました。

子育て中のママやこれから結婚・出産していくお若い女性のみなさんが集まって、毎回、楽しそうに対話しながら創り上げてきた提案内容。

その創造の場に居られたことは、充実感とともに、とても誇りに思っています。

ファシリテーターとして

ファシリテーターとしては、参加したみなさんのお力によるところが大きかったものの、心がけたことがあります。

参加した方々がどのように暮らしたいかを楽しく、まじめに語り、つながって、実行していけるようになるためには、どうしたらいいのか?ということでした。

ワークショップでは、ワールドカフェを応用して、メンバーチェンジを必ず行いました。

テーブルにある課題やアイディアに新しいメンバーがアイディアを書き加えていく。そして、戻ってきたときに、そこにあるアイディアをさらにブラッシュアップしていきました。

最初と最後は、必ず全員でチェックインとチェックアウトも行いました。

みなさん、メンバーチェンジを繰り返したためか、どのプロジェクトの内容も把握していらっしゃって、カミーノフェスでも、発表会でも、「どれを担当してもいいよ」という状態でした。

ワークショップに参加してくださるみなさんの一体感を感じていました。

対話すること。ワールドカフェのメンバーチェンジをしながら進めること。これらの効果を実感しました。

これからも

発表して終わり!ではありません。

事業化にむけては、ここからが本番です。

カミーノのメンバーとともに事業化に向けて、進んで参りたいと思っています。

どうぞ、今後を応援してください。

美濃加茂まちあるき(中山道太田宿)

2016-12-10 | ブログ

この頃、お仕事のご縁をいただいている美濃加茂市さん。

まちあるきはしておかないと!ということで、お天気の良い日に歩いてみました。

トリビアなお話がたくさん聞けました。

その1

美濃加茂市は中山道の太田宿があったところです。

お城はありません。

幕府の直轄地だったそうです。それでお城がないのですね。

その2

美濃太田駅の北側に公園があります。

ここには世界地図が描かれていました。(火野正平さんが「心旅」で2度も訪れたそうです)

その3

太田宿は皇女和宮が江戸へ下る際にお泊りになったとか。

中山道は姫街道と呼ばれているそうです。

姫街道は本街道(東海道)に比べて、難所、厳しい関所があって面倒な時に別ルートとしてあったそうです。

本街道に比べて人通りが少なく、犯罪に巻き込まれる可能性が少ないため、女性が選んで通ったということでもあるようです。

治安が良かったのですね!

今は御祭夏の陣、秋の陣と2回のお祭りがありますが、秋の陣ではお姫様の行列があるそうです。

http://minokamo-kanko.jp/html/onsai_aki.html

この姫行列には6人のお姫様が輿に乗られるそうですが、もちろん、和宮さまもいらっしゃるようです。

言い出せばきりがないほど、いろいろなことを教えていただきました。

そして、豊かな流れの木曽川。

交通の要所で、人も船も行き来した商業で栄えた街だったようです。

中山道会館では、とってもお値打ちなお昼をいただきました。

地元のはちや豚の生姜焼き定食。地元の野菜も地元産でとてもリーズナブルで、美味しゅうございました。

(なんと750円!)

地元の女性が料理してくださっています。

今度は、違うメニューをいただかなくては!

「寿々女」という名のとんかつ屋さんにもはちや豚のとんかつがあります。こちらも挑戦したいのです。(なんでも、お塩でいただくのだとか)

観光には食も欠かせませんもの。

この会館の敷地内にりっぱなシンボルツリー「宿木」がありました。

見ごろはもう少し後とのことでしたが、こんなに茂っているのは珍しいのでは?と思いました。

日本ライン下りというのが数年前までありました。美濃加茂から犬山まで木曽川を船でくだります。

一大観光だったようで、昭和の頃、名古屋からの観光客もたくさん来て、楽しんでいたようです。

この「日本ライン」と名づけたのが明治時代の地理学者「志賀重昂」でした。この地を訪れたとき、ドイツのライン川の景色に似ているということで命名したそうです。

実は、志賀重昂氏は岡崎市に生まれた方だったのです。私は岡崎で生まれ育ちましたので、このお話はよく聞いていました。

親しみを感じつつ、木曽川を眺めたのでした。

もう少し、じっくりと歩いてみようと思いました。

ライン下りの様子です。http://nk.xtone.jp/archives/japan-line-down.htmlより

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370