『わかりあえないことから コミュニケーション能力とは何か』

2015-11-11 | ブログ

『わかりあえないことから コミュニケーション能力とは何か』平田オリザ 講談社現代新書2177、2013年

を読みました。以前から気にはなっていたのですが、書籍を読むまでにいたらなかった平田氏の本でした。

はじめに

近年、「対話」を中心としたワークショップをさせていただくことが増えました。ホールシステム・アプローチの中の手法をその場、求めるものに合わせてアレンジしたり、組み合わせたりして使っています。

「ホールシステム・アプローチ」と言われる方法は、利害関係者を広く集めて(これが全システムであるとして)対話で話し合いを進めていくというものです。

この中には、ワールドカフェ、OST、AI 、フューチャーサーチという代表的な方法がありますこれらは、いろいろな一連のプロセスを経て進められます。

なぜ「対話」なのか?と言いますと、アメリカの物理学者で哲学者のデビット・ボウム『ダイアローグ』を読み、これからは「対話」が必要なのだと共感したからなのです。ばらばらになった人々をくっつけるのが「対話」だと言い、参加の元々の意味は加わるのではなく、一つになることなのだと言っていました。全体主義とは違う、参加者につながっている感じを持っていただけると合意できることが多いのではないかと考えて「対話」の手法を活用しています。

ということで、平田氏のいう「対話」「コミュニケーション」にもたいへん興味を持っておりました。

本書は、演劇、演じるというフィルターを通して「対話」「コミュニケーション」を見ていますが、演劇は社会の縮図とすれば、演劇の中の「対話」「コミュニケーション」は演劇の範囲を乗り越えて、広く社会に一般化できる部分が多いのではないか?と感じました。

「対話」について

平田氏は、「『対話』はAとBという異なる二つの論理が摺り合わさり、Cという新しい概念を生みだす。AもBも変わる。まずはじめに、いずれにしても、両者ともに変わるのだということを前提にして話を始める。」としています。

これにはたいへんな体力が必要とされそうです。そして、「対話」には基礎体力があるそうです。

「異なる価値観と出くわしたときに、物怖じせず、卑屈にも尊大にもならず、粘り強く共有できる部分を見つけ出していくこと」で、「そうした対話を繰り返すことで出会える喜びも、伝えていかなければならないだろう。」と。

さらに、「対話」をするには、相手の言うことを聴くだけではなく、自分のことも相手が理解できるように説明し、理解してもらうことが重要だということでした。

「対話」には言葉が必要です。もちろん、言葉がなければ話すことはできませんが、関係性がなければ言葉はありません。昔は女性の上司が男性に命令・指示するということはほとんどありませんでした。したがって、その場面にしっくりとくる言葉がないのです。そして、現在は、そのような「ジェンダーや年齢といった区別なく、対等な関係で『対話』を行うための言葉を生成していく『過渡期』だと言っていいだろう。」と。

対話できる、対話にふさわしい言葉をつくっていくことが求められるのかもしれません。そういえば、ヨーロッパでは、親、教師、上司にもファーストネームで呼ぶのだとか。名字や立場に縛られない関係を言葉でつくっているのかもしれません。

そして「成熟社会」のコミュニケーションとは

もう、日本は成熟社会です。その中では、国民の幸せの目標は一つではなく、多様です。その多様な、バラバラな価値観やライフスタイルのままで生きていくにしても、「どうしても、社会生活を営んでいくうえで、地域社会で決めていかなくてはならないことがある。」のです。

そのためには「非常に短期間に集団でイメージを共有し、コンテクストを摺り合せるノウハウ」「この技術こそが、いまの日本社会、日本の地域に必要なものではないか」と提案しています。それを平田氏は「協調性から社交性へ」と表現しています。

そして、今まで日本社会の前提となっていたことを覆す必要があると。「心からわかりあえないんだよ、すぐには」「心からわかりあえないんだよ、初めからは」を前提として対話していくことが求められている、ということでした。

確かに、さまざまな考え方の上に生きている人々には、“これ、常識だよね”と言っても人によって常識の範囲は違っていることを痛感しています。(だから、行き違い、心のすれ違いがおきるのですよね)

めざす合意形成は

この前提を踏まえて、AとBを対話によってCにすることが可能になるのですね。この考え方は、私の「対話」に対する姿勢と共感できるところが多くありました。「対話」の手法で導き出したい答えは、AかBかを選ぶのではなく、Cという“止揚”されたものだからです。(実際に今夏、中学生と高校生の子ども会議でも“止揚”による合意形成を試みたところ、参加者のアンケートでは達成感を感じ、成果に納得しているという回答ばかりでした。)

お互いに出した答えに納得し、新しいものを生み出す。これが「対話」による合意形成なのではないかと考えるのです。

その納得が答えに対するコミットであり、お互いに信頼関係をつくっていくプロセスの重要なポイントなのではないでしょうか?

答えに対するコミットが高ければ、参加意欲が高ければ、その実行は成功します。デビット・ボウムのいう「ひとつにつながる」ことへ前進するのだと考えます。

対話によって成果をひきだすホールシステム・アプローチ。これからも活用する場面がますます増えそうです。

500人以上&日本がつながったワールドカフェ20年イベント

2015-10-27 | ブログ

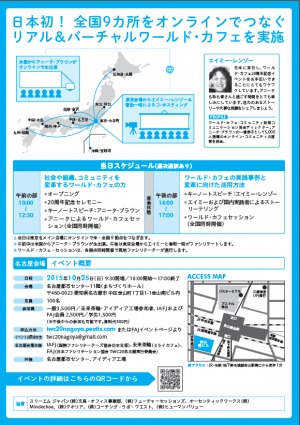

10月25日(日)にワールドカフェが考案されてから20年の記念イベントを行いました。

当初はアメリカと日本の9会場を結んで行う予定でしたが、トラブルが起こり、日本の9会場(札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、神戸、広島、九州、沖縄)をむすんで実施しました。名古屋会場は85人、9会場合わせると500人以上の参加がありました。

名古屋会場の実行委員長とメイン・ファシリテーターを務めさせていただきました。

ワールドカフェとは?

今回はビデオでの出演となった、ワールドカフェの考案者、アニータ・ブラウン氏によると・・・

前提としてホールシステム・アプローチ(ものごとを取り巻いている全てのステークホルダーをシステムと捉え、この全てのステークホルダーを集め、対話によって課題解決や未来を描き、実現を可能なものにする手法)がありました。

そして、全てのステークホルダーが会話のような話し合いをする中で、抱えている課題の解決への手がかりが得られるといっています。

これを会話型リーダーシップと呼んでいます。会話型リーダーシップとは、「ビジネスや社会において価値を生み出すために必要な集合知を養うための中核プロセスとして、リーダーが意識的に会話を用いること(『ワールド・カフェハンドブック』より)」としています。

会話によって、私とあなたは違うことを認識し、違いを認め合うというところから始まるということだと理解しました。

そして、ワールドカフェを行えば解決できるのではなく、その他のホールシステム・アプローチと言われる方法、OST(オープン スペース テクノロジ―)*やAI*、U理論*などと組み合わせるのが効果的だとも言っていました。

(ここにフューチャーサーチが入っていなかったこと、U理論が入っていることが理解できなかったので、これは、今後、謎解きをしていこうと考えています。)

500人以上がつながる実感!

午前は、レクチャーというよりも、ワールドカフェへの熱い想いや可能性についての語りという方が近いアニータのビデオの後、一番アニータの想いを理解しているといわれるエイミー・レンゾー氏のワールドカフェ。

(エイミーがITを活用したワールドカフェの実践者です。)

午後は、エイミーのストーリーと日本の3人の実践者の話。その後のワールドカフェ体験。

(シリアとレバノンを結んでワールドカフェを行った事例を紹介してくださいました。ITワールドカフェの可能性が広がりました)

(3人の実践者の一人、田坂さんは福島にツアーを組んで行ったときに、東日本復興支援財団の専務理事、荒井さんをご紹介してくださり、ご一緒に案内をしてくださいました。そのときにお会いした「未来会議inいわき」のコアメンバーのお話でした。なぜか涙が・・・)

最後に各会場をリレーでつなぐハーベスト。

このハーベストのとき、9会場のつながりを強く感じました。

全会場で同じ問いかけについて、同じ時間に、対話し、共有する。

言ってしまえば単純なこれだけの事ですが、とても深い「つながった」感覚が残りました。

実行委員だったから?

この感覚は、実行委員だったからなのか?と思ったのですが、アンケートでは「つながった」という文言が散見されましたので、そこに参加していた方々も「つながった」ことを感じてくださったのだと考えます。

ただ、実行委員は話が持ち上がってからの4カ月の間、ミーティングを行い、協働で準備を進めてきたのでチームとしての「つながり」は空間を超えて形成されていました。

各会場の実行委員、特に、リーダー’s、ITチーム、メイン・ファシリテーターチームのそれぞれのグループ、そして、会場内の実行委員のグループ間でもつながっていました。

特に、当日はIT担当とメイン・ファシリテーターは連絡を密に取りながら進めることになります。東京(司令塔でした)とのプログラムの時間調整、スイッチングのタイミングなど常に情報を共有しながらの進行でした。

そして、グラフィッカー、撮影班の方々とも情報を共有しつつ進めました。時間がズレると各拠点での裁量の範囲で臨機応変にプログラムを変更しなくてはならないのです。これには各会場のみではなく、全ての会場が足並みをそろえなくてはいけないので、制約はきついのですが、全員でひとつのことを進めているという感覚がありました。

したがって、一日中、緊張が続いていました。そんな状況では、チームのつながりがより深まるのは当然なのかのしれません。

宴の後

まだまだ興奮醒めやらず。というのが実感です。

翌日から私を含めてみなさんご自分の仕事に戻ったものの、きっと私と同じ様に新たな気持ちで臨んでいるような気がします。

仲間がいる!という感覚があります。きっとこれがデビット・ボウムの言う「対話で世界が一つにつながる」感覚、U理論でいう「Uの谷をくぐって新たなステージに入っていく」感覚なのかもしれません。

そして、私のワークショップの設計の視点に、「参加者がつながりを感じてくださるためにはどうしたらいいのか?」というのが加わりました。加わったというよりも、潜在的には自覚していたのですが、明確に考えるようになったというのが近いかもしれません。

ファシリテーションの父(?)社会心理学者のクルト・レヴィンは、ワークショップを行うとその効果は継続するということを検証しています。

その実験とは、「講演の後、ワークショップを行ったグループと行わなかったグループの比較実験をしました。講演で言われたことを実践しているかどうかを1週間後、1カ月後に調査したのです。すると、ワークショップを行ったグループは1カ月経ってもほぼ全員が実践を続けていました。行わなかったグループは半数程度でした。」というものです。

いまどきの言葉にすると、「自分で考え、つかみ取ったものにはコミットメントが高い」といえます。

このレヴィンの実験結果からすると、このイベントで強く思った何かがある人ほど、その想いは継続し、実践せずにいられなくなるのでは?と考えられます。ワールドカフェの想いがさらに広がりそうです。

2日間の会議で決める!

2015-10-16 | ブログ

合意形成はファシリテーションのスキルの中でもかなり高度で難しいものだと言われています。

ここ1,2年、試みている方法が合意形成だけでなく、参加者のコミットメントにも有効なのだと体感したことをご報告します。

はじめに

私の所属している日本ファシリテーション協会(faj)https://www.faj.or.jp ができて10年余り経ちます。

このNPOができて早々に公開セミナーも開催するようになりました。したがって、公開セミナーが始まって10年あまり。

セミナーの内容は、講師陣が常に見直し、研鑽しているため、鮮度を保っています。

しかし、そのセミナーを支えるスタッフの体制は、追加、入れ替わりがあるものの、根本的な体制の見直しはしてきませんでした。

昨年度から、このセミナー委員会の副委員長を務めさせていただいております。

従来から体制を整えることが課題となってきていたのですが、今回、念願の見直しに着手することになり、そのたたき台を作るべく、全国から委員が集まりました。

(全員で70名を超えていますので、予算上、15名に絞らざるを得ず、申し訳ないのですが)

2日間の会議のファシリテーター

会議を開催するにあたり、4人の正副委員長と講師、担当理事(計6人)で準備を進めてきました。

直前の打ち合わせの際、ファシリテーターを仰せつかってしまいました。

ゴールと2日間の大まかな話はできていたものの・・・

ゴール:セミナー委員の抱える課題を出し、解決策ができていること(参加できなかった他の委員に提案できるものができあがっていること)

大まかなスケジュール:1日目 課題だしの発散に徹する

午前中は各地の活動をふりかえる「タイムライン」をする(ランチタイムも引き続き行う)

午後は課題出し

2日目 課題の解決策ができている収束の段階

「これだけ? ファシリテーターをすると分かっていたら、もっとプログラムを作ることを話題にすれば良かった」と反省しながら、あらあらのプログラムを作成しました。

宿題の担当さんもおり、その宿題と打ち合わせメモを見比べつつ、2日間に起こるであろうことを思い浮かべつつ・・・。

プログラムは

1日目 午前 チェックイン、宿題の共有、趣旨説明、タイムラインの作成

午後 課題の共有(ワールドカフェ)、ハーベストで課題を一覧にする(マインドマップ)、マインドマップから課題を抽出する、明日の検討課題の問いをつくる

2日目 (課題解決策を考える+解決策の共有)×3ラウンド、全体共有、ふりかえりとチェックアウト

にしました。

この中で、2日目課題解決策を考える+解決策の共有 のパートでは、このごろの試みが実を結びました。

時間を区切り、グループワーク→メンバーチェンジ(グループワークのプレゼン+アイディア出し)→元に戻ってもう一度検討

その後、全体で解決策を共有しました。

すると、最終案は、他のグループのメンバーがその経緯を知っており、アイディアも入っていることから、異論なく合意できました。

そして、メンバーの意識は、「たまたまこの課題については代表で解決策を考えている。他の興味ある課題についても自分のアイディアも出しているから、どんな案が出てきてもコミットメントが高い」という状態になっていたのだと考えられます。

コミットメントも高まる進め方

グループワークにおいては、他のグループの出してきた案にコミットメントを高く合意するというのは、あまり期待できません。

この方法であれば、そのグループに参加していない人も、「自分ごと」になっていき、合意できる(できそうだ)ということが検証できました。

ワールドカフェやそれをアレンジしたプロアクションカフェなど、メンバーチェンジしながら進めるいろいろな方法が考案されています。

今回の会議で「メンバーチェンジする」ことの意味を深く体感し、場面は違えど、共通するものは同じなのだと理解しました。

今後もさまざまな場面で活用したいと思いました。

「ハレの日は日常のつながりで成り立っている」を実感

2015-10-05 | ブログ

10月4日は有松絞りで有名な名古屋市の有松地区の天神社のお祭りでした。

「迫力の祭りに迫る!有松天満社山車祭りハイライトツアー(特別観覧席付き)」に参加して、山車と絞り染め体験で有松を堪能してきました。http://www.veltra.com/jp/japan/aichi/a/123942

有松の山車は3基もあります。300年近く前からある山車も。

愛知県には山車がある町がけっこうあります。豊かな土地だったからでしょうか?

山車は車引き(方向を転換するとき)が見所ですね。

特別観覧席(一番の見どころが民家のベランダで、そこをお借りしました)と、間近な場所から2度見物しました。

手を伸ばせば届くくらいの身近で見るのは初めてで、その迫力に感動しました。

山車を見ているときにコミュニティの力が伝わってきました。

世代を超えて

迫力満点の「車引き」は、車輪を軸にして梃の原理で山車を回転させます。

山車の後ろに厄年の男性が乗り、山車の前で男衆が担ぎあげます。そして、掛け声とともに転回。

うまくいけば、3回転もするそうです。

その間、山車の中ではお囃子が鳴り続け、からくり人形はお祓いをし続けます。

乗っているほうも命がけです。

ツアーガイドさんは、現役で山車を担いでいる方で、昼間はツアーのためにお休みだとか。(申し訳ないです)

この一連の動きには、小学生からご高齢の方まで関わっていました。みんなが一致団結しないとできないことでした。

男の子は小学生からお囃子を始め、全体の流れや感覚をつかみながら大人になっていくのですね。

世代を超える、世代を繋いでいかなくてはできないことです。

さらに、町内ごとにおそろいの浴衣(もちろん有松絞り)に身を固めています。(贅沢なユニフォームですよね。)

これで、町内の結束がさらに固まり、テンションも上がっていくようです。

小学生から中高生、大人までが同じ浴衣を着て、同じ目的に向かって協力しあう・・・

こんな活動があれば、いざというときにはお互いの顔も知っているし、家族の顔もわかります。

年に1回でも、その準備は何カ月も前から始めなくてはなりません。つながりが強くなっていけるチャンスがたっぷりあります。

年寄衆は・・・

山車の前に梵天係がいます。梵天の上に神様がいらして、神社からお出かけになるそうです。この梵天係のすぐ後ろを(たぶん、町の長老)歩く紋付袴の方が数人いらっしゃいました。

みなさん、羽織の下は有松絞り。

地域の、そしてご自分達の仕事に対する誇りを感じました。

非日常のためには、日常の結束がなくては成功しないのですね。きっと。

田村明先生も非日常(ハレ)と日常(ケ)がコミュニティを培ってきたとおっしゃっていました。その言葉を思い出し、目の前で見ることができた一日でした。

追記 有松絞り体験

いろいろな絞り染めがあるそうです。初心者に向いているという、「石花絞り」をしました。

ピンクと青の2色。どんな柄になるのか?出来てみないと分からない・・・

ステキなハンカチができました。

浴衣を自分で染めて、仕立ててもらうというイベントもあったそうです。

挑戦してみたくなりました。

キャンプの経験とグッズは、避難訓練かも

2015-09-24 | ブログ

大人になって初めて、キャンプに行ってきました。

お恥ずかしいのですが、キャンプは中学校の山の学習以来だったような気がします。

ほとんど初体験でしたが、キャンプの先輩方にお世話になりながら、楽しく一晩過ごしてきました。

キャンプ用品というのは、優れモノがたくさんあるのですね。といいますか、優れモノばかりで驚きました。

そして、当然といえば当然なのですが、キャンプは非日常で、災害時にも活用できる経験やグッズの宝庫でした。

中学生のときと比べて、いろいろと進化しているのですね。

ほんの一例では、

・ コンパクトにしまえて、軽量。(道具だけでなく、食料もコンパクトに)

・ 火力の強い調理器具。(カセットボンベが使えるので火力は安心)

・ 保温性のよい就寝グッズ

など、ひとつ一つに驚きと技術の進歩に感心してきました。

今更ではありますが、「これは災害時にも使える!」と実感しました。

アウトドアのグッズを製造しているメーカーからも「非常用持ち出し袋」がでているそうです。

ホームセンターで購入するよりも高価なのですが、品物は持ちがよく、繰り返し使えるものです。

(キャンプの先輩方の説です。私はそう言えるほど使っていないのが残念です。)

中身も少し違っています。登山用品・キャンプ用品を製造しているだけあって、視点が違っているような気がします。

例えば・・・

エマージジェンシ―イニシャル セットでは、

軍手 ではなく ノーメックスグローブ(耐火性もあるたいへん丈夫なグローブ)

懐中電灯 ではなく HCヘッドライト(暗い中でも両手が使え、明るいのです)

はさみ ではなく ビクトリノックス(はさみだけではなく、ナイフやドライバーもつている多機能なツール)

などなど。

これらの使い方に慣れるためにもキャンプは有効だと分かったのです。

(写真は、モンベルのホームページにあるセットです。)http://webshop.montbell.jp/sys_img/related/ecinfo_002_00856.jpg

こんな小さな即席めんも!

カップヌードルなどおなじみの麺が大きさ半分になっています。

食べ慣れたものを食べると、日常を取り戻せるそうです。日常を取り戻すには、食べることが一番早いそうです。おいしいものをたくさん食べたはずの旅行から帰って来たときも、帰ってからのいつものお茶やコーヒーは、ほっと落ち着きますものね。

http://shop.nissinfoods.co.jp/product/refil/

フリーズドライのスープやシチューもあります。これなら、たまには手抜きしたいときにも使えそうです。

周りは暗く、とても静かで、川のせせらぎと虫の合唱だけが聞こえました。

大人にはこういう時間が好まれるのでしょうね。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370