被災地支援の報告を聞く機会

2015-09-18 | ブログ

今年度、HUG(避難所運営ゲーム)や防災まちづくり関係のお話をいただいています。そのときにお願いしていることが一つあります。

今年度、HUG(避難所運営ゲーム)や防災まちづくり関係のお話をいただいています。そのときにお願いしていることが一つあります。

今年度は、自治体が主催、参加するのは市民の方なので、ありがたいことに、そのお願いは実現しています。

災害に対する認識を共有するために

それは、被災地に応援にいった自治体職員の方にHUGを始める前に15分~20分ほど、報告をしていただくことです。

これから来る災害に備えようという地域にとって、(被災された方々は別として)現地に行って内部者として活動してきた人の話ほど、臨場感のあるものはないのでは?と考えています。消防士、保健士などの資格を持った方だけではなく、社会福祉協議会の職員、復興に必要な都市計画や区画整理のエキスパート、などなど、たくさんの部署から被災地へ行っています。

それぞれの方の話を聞くだけでも興味がわきますし、実際に見聞してきた、体験してきた話は臨場感があります。

その話を聞いて、被災するというイメージを参加者のみなさんと共有できれば、と考えています。

もう一つの理由

庁舎内で自治体職員間では被災地支援活動の報告会は設けられていると思われます。しかし、市民がその話を聞く機会というのはほとんどないのではないでしょうか?

市民が聞くとすれば、研究者の報告やNPOの報告、ボランティアの体験談などは、興味を持って情報を探して出かけていけば、聞くことができます。そういう機会は、もちろん、それぞれの立場の視点から見えた、さまざまなことがわかる貴重な機会です。手弁当で現地まで足を運び、活動するという尊い行為のお話です。

では、わがまちの自治体の職員は?というと、もちろん、たいていの自治体からは被災地へ任務として、年間数名が支援に行っています。現在も被災地に赴き任務をこなしていらっしゃいます。自治体職員の目で見た被災地の状況や復興の状況、その内情などを市民も知っておくというのは大切なことではないか?と考えています。

市民が手を出せない「行政」として行う領域について(行政内部の手続きなど)、また、業務として関わる中で得られる知見など、東日本大震災の支援活動から学んだことをたくさん持っていらっしゃるはずです。

そんな事柄を市民も共有して、減災や事前復興に活かすことができれば、市民も自治体も、赴任した職員もうれしいことではないかと考えています。

さらに付け加えると、自治体の職員は自治体の費用で支援に行っているのですから、市民がその話を聞く機会がないほうが不思議なのかもしれません。

出前講座で「聞く会」を設定してもいいかもしれませんね。

反応は

職員の方の話を聞いた参加者の反応は、良好、といいますか、初めて聞く話に興味深々で、前のめりになって聞いてくださいます。

そして、わがまちからもちゃんと被災地へ支援にいっている職員がいるのだなぁと認識してくださり、誇らしい思いをもってくださるようです。

公費とはいえど、せっかく、現地でがんばってくださっている方がいらっしゃるのですから、わがまちの誇りにしたいですよね。

「浴衣美人イベント」ご報告

2015-08-23 | ブログ

先日ご案内しました「赤レンガ建物で浴衣美人に!」イベント、無事にそして楽しく終了しました。

6月のフューチャーセッションから発生したチーム(女性3人)で行ったイベントでした。フューチャーセッションに参加しなければ、出会えなかった方々、できなかったことです。

「人が集まること」「語り合うこと」の大切さと、何かを生み出すパワーを感じました。

そのイベント様子を少しだけですが、おすそ分けします。

講座の講師の方々もとてもステキな方々でした。

1.自分で着る浴衣

着付けは自分でできるといいですよね。

ということで、着付け講座からスタートです。いろいろな便利グッズを紹介しながら、テキパキと着付けのポイントも教えてくださいました。

新しい帯結びにも挑戦!

参加した方からは、「自分で着るときはだんだんと苦しくなってくるのだけれど、本当に苦しくない、楽な着方を教えてもらいました」とお喜びの言葉をいただきました。

2.ヘアメイク講座

着るものを着たら、次は、飾り付けです。浴衣用のベースメイクの作り方やワンポイントの髪飾りのワザなど、実演を交えての講座でした。

少しワザを使うだけで、印象が変わりました。マジックをみているようでした。

この後、デートを組み込んでいる方もいらっしゃいました。(想定していなかったので、そんな風に活用していただけて、光栄です。楽しみにご参加くださったのですね。)

3.プロカメラマンによる撮影

赤レンガ建物のカフェと建物を背景にして撮影会を行いました。

カメラマンは、まだお若い方でしたが、モデルになった人の気持ちに寄り添いつつ、立ち方の癖を見抜いて的確なアドバイスをしていらっしゃいました。

4.カフェで特別メニュー

今回は赤レンガ建物の指定管理者のJTBプロモーションさんとご一緒に行いましたので、地元「松華堂」さんのバラの和菓子とドリンクという特別メニューも作っていただきました。

撮影の順番待ちの間に、さらに気分が高まりました。

コンテンツが盛りだくさんのイベントでした。

私自身も楽しかったのですが、やはり、参加していらっしゃるみなさんの楽しそうなお顔を拝見して、より充実した気持ちでした。

【感想】

「まち ひと しごと創生」の中で、地元で起業ということもキーワードになっています。

ここに来てくださった講師のみなさん(女性ばかり)は、個人事業主であったり、株式会社を経営していらしたりと形態はそれぞれですが、ご自分のスキルや思いを形にしてご活躍なさっていらっしゃいます。

女性が一人で仕事を始め、継続していくことは、女性が輝く社会といわれているほどに、たいへんなことがたくさんあると想像します。しかし、いきいきと美しくお仕事をしていらっしゃる皆さんに接して、堅く考えなくても起業はできるのではないか?と思いました。

工場を立ち上げるなど大きな金額が動くことは、ここでは考えずにおきます。ある意味職人のような職種であれば、自分のウデや感性、必要性などを信じていいのかもしれません。

自分が没頭できることを事業として展開していく、そこには工夫は必要だと思いますが、楽しんで続けて行くと道は拓けるのかもしれません。もちろん、日々自分の腕を磨いたり、研究したりするということは必須なのですが。

自分の行いに責任をもつこと、これが「しごと」を創るには大切なことなのでは?と思いました。

パーティでもファシリテーション

2015-08-23 | ブログ

先日、とあるパーティにお誘いいただき、行って参りました。

そこでは、女性4人(私も入っています)でパーティの出し物をひとつ請け負いました。

リアル脱出ゲームの経験とファシリテーターのスキルを活用した出し物を考案し、たいへん盛り上がりました。

一度、お試しくださいませ。

【進め方】

①受付でくじを配っておきます。後に同じ数字または模様の人がチームになります。

②くじを引いた方の中からチームリーダーを一人ずつ選任しておきます。

③アトラクションの時間になったら、チームリーダーを集めます。

④パーティの主役からの「挑戦状」をチームリーダーに渡します。挑戦状の色でチームカラーが決まります。

⑤「挑戦状1」はチームを集め、チームで自己紹介します。

⑥「挑戦状2」会場の壁に貼ってあるチームカラーの紙を集め、文章をつくります。

⑦「挑戦状3」最後の一文字は、主役やサブの人とじゃんけんをして勝ちとるのですが、主役とサブの人がもっているのも色が決まっています。じゃんけんで勝ってもチームカラーと同じ色の紙でなければ文章は完成しません。

⑧早く文章を完成させたチームから並びます。ここで、表彰します。

⑨最後に、じゃんけんで勝ちとった各チームがもっている一文字ずつ並べると。。。主役の名前になります。

単純と言えば、単純なのですが、

この場面でこんなことするの?というサプライズと、競争となるとなぜかがんばってしまう習性を利用したことになるのでしょうか?

参加者のみなさん、会場内を小走りに走りまわったり、「分かった!」と叫んだり、身体を使って紙を並べ替えてみたりと盛り上がりました。

【リアル脱出ゲームとは】

スクラップという団体が全国各地で展開しています。

おもしろいことないかなぁ?と思うなかで出会った海外の脱出ゲームをアレンジしてみたところ、大好評だったので、続けているそうです。

http://realdgame.jp/about.html

会場に貼ってある、置いてあるたくさんのヒント。

どれがどの段階で、そして何回使うのか?

また、何度も頭をひねってカンを働かせて、ヒントを繋いで問題を解いていくというものです。

最後に正解にたどり着いたら、無事に脱出成功!となります。

話は単純なのですが、本当に難しいのです。100組近くエントリーしても無事に脱出できるのは1~3組程度です。

そして、表彰後に謎解きもしてくださるのですが、聞きながら「何故、そこに気が付かなかったのか?」とたいへん悔しい思いをします。

「よし!次は、脱出するぞ!」「今度こそ脱出する!」となってしまうのです。

【盛り上がりの法則?】

盛り上がりには法則があるのかもしれません。

要素を分解してみると・・・

【リアル脱出ゲームの要素】

①謎解き

②身体を動かす

③会場全体を活用する

④競う

⑤時間を区切る

ここまででも十分盛り上がります。さらに、ファシリテーションの要素を組み込むと、会場の一体感が生まれます。

【ファシリテーションの要素】 今回はゲームで扱う内容の選定や進め方などに活用できました。

①コンセプトを決めておく

②グループ分けの方法

③参加者を信じる(焦ってヒントを出したりしない)

④会場が一体になってお祝いする気持ちの表現方法

一度、お試しください。パーティやイベントが盛り上がるご参考になるとうれしいです。

社会起業とファシリテーションの関係に納得!

2015-08-01 | ブログ

いつも魅力的なテーマと講師の方を呼んでくださるOka-Biz(岡崎ビジネスサポートセンター)さんのセミナーに参加してきました。

今回のテーマは「ビジネスとソーシャル・デザイン」。講師はNPO法人グリーンズの理事、兼松佳宏氏でした。

以前、書店で見かけて購入した、シンプルなのにインパクトのある『ソーシャルデザイン ―社会をつくるグッドアイディア集』の編集がグリーンズでした。

肩肘はらずに、楽しんで社会を変えて行こう!という気持ちが伝わってきて、この企画をしたのはどんな人たちなのだろう?と思っていました。

そのご本人が講義をしてくださるということで、たいへん楽しみに参加しました。

グリーンズとは?

無料のWEBマガジンを発行している特定非営利活動団体です。

http://greenz.jp/about/

社会のさまざまな課題を解決するときの方法を楽しくして、わくわくしながら参加していたら、いつの間にか解決できていた、ということを目指しているそうです。

このとき、事例として心に残ったのは、スウェーデンでの社会実験。

ある小学校近くの道路を往く車のスピードを抑えられないか?という課題に対して、

真正面から罰則や制限速度を抑えるという取り組みではなく、楽しく取り組めるようなアイディア!

「スピードを守った人に宝くじが当たる」という看板を立てたのだとか。

するとスピードは全体で20%も抑えることができたそうです。

というように、上から押さえつけるのではなく、自主的にやってみようかと思わせるような仕掛けを考え、実行する、している方々をご紹介しているそうです。

社是(?)はASAP(As Santa as possible!!!),サンタのように=贈り物を届けるように課題を解決していこう!ということらしいです。

ミッション=贈り物を届けるなのです。

クリスマスの朝、自分が子どものときは、どんなものでも、プレゼントが枕元にあるのを見つけるととても嬉しかったです。子どもが生まれてからは、子どもがプレゼントを見せにくる時の、とびきりの笑顔が見たくて、競争率の激しいプレゼントを子どもに内緒で買いにいきました。

きっと、そんなわくわくした、笑顔を見たい!という気持ちを大切にしていきたいということなのだと思います。

そんな気持ちを大切にするグリーンズさんの運営や、事業の進め方にあったファシリテーションとのつながりをご紹介します。会場とのやり取りの中で出てきた事柄でした。

贈り物を届ける、自分も人も笑顔になるために必要なことは、ファシリテーションのスキルとその底流にあるマインドなのだと思いました。

いくつかご紹介します。

ファシリテーション・スキルの活用1 問いかけ

取り組み方を思いついたり、考えていくために必要なこととして、「みんなで話し合う=対話の文化がベースに」あるとおっしゃっていらっしゃいました。

みんなでブレストの段階から話し合うと、みんなでやる!という気持ちと実行力ができてくるとのことです。

そのときに一番大切なことは「問いかけ」だそうです。

「何かアイディはないですか?」と問いかけると、なかなか面白そうなアイディアはでてきません。

ところが、「○○さんを幸せにするには?」とか「シャッター通りを楽しむには?」とすると、楽しそうなアイディアが出てきます。

「問いかけ」が大事というのは、ファシリテーターと同じです。ファシリテーターも話し合いが活発になるような、アイディアがでてくるような問いかけを考えています。時には、問いかけを発するタイミングまで悩み、直前でやっと決まることもあるほど、「問いかけ」には力を入れます。

兼松氏はファシリテーターなのですね。

ファシリテーション・スキルの活用2 マインドマップ

問いかけを考えていくにあたり、どのレベルの問いかけにするのか?という課題があります。

商店街を賑やかにしたい→シャッター通りを楽しむには?という問いかけにするまでには何段階も掘り下げていかなくてはたどり着きません。

兼松氏は解像度を上げるという表現をしていらっしゃいました。

この解像度を上げる作業にマインドマップを活用していらっしゃいました。

5段階ほど解像度を上げる(マインドマップの腕を5段階ほど先端に進む)と、どのくらい本気で考えたいのか?がわかり、考えるプロセスで自分ごとになっているというのです。

ファシリテーション・スキルの活用3 チェックイン&チェックアウト

これは、ファシリテーション協会の会議の中ではよく行われています。

チェックインは、ホテルのチェックインのように、会議の本題に入る前に一人一言ずつ話します。「今の気持ち」とか「最近あった楽しかったこと」などです。会議を始める前の口慣らしであったり、体調がわかったり、今の関心ごとがわかりますので、会議中も「今日は体調が悪いから、仕方ないな」というようなこともでき、お互いにつらくない会議になります。

チェックアウトは、会議終了後、今日の会議をふりかえって一人一言ずつ話します。これで、締めくくりができたり、気持ちの整理ができたり、会議のふりかえりができたりします。

また、参加した方々の会議の受け取り方がわかったりすることで、認識の違いなども確認できます。

チェックインとチェックアウトを行うことで、気持ちの中でも区切りがつき、記憶が定着します。

ほんの少しの例ですが、グリーンズの会議中に行われているのは、ほとんどファシリテーションでした。

お話を伺いつつ、これはあのスキルだなと思い合わせて聞いていたことが、的を射ていたので驚きとともに納得もしました。

社会起業をするにあたり、一人ひとりの参加意欲を引き出したり、自分ごととして考えたり、プロジェクトを楽しめるものにしたり・・・さまざまな場面があります。新しいことをしていこう、今までとは違う結果を出そうとするには、今までとは違った方法で行わなければ、できません。(デザインの大学准教授がおっしゃっていました)

そこに、ファシリテーションのスキルを使った進め方が必要とされているのだと思います。

ファシリテーションでできること、可能性を感じることができました。

兼松さま、Oka-Bizさま、ありがとうございました。

「着物を着たい」という需要はあるのでしょうか?

2015-07-14 | ブログ

「お知らせ」でご案内しました「赤レンガ建物で浴衣美人に!」ですが、この企画をするにあたり、関連するデータがありましたので、ご紹介します。

この企画は、浅草で着物姿の女性達を見て、若い女性は着物を着たいのでは?と思ったことから始まりました。

(ブログはこちら http://social-acty.com/blog/1059/)

また、その少し前から、私自身も改めて着物に興味をもち、「着たい」と思っていました。

NHKの連続ドラマ「花子とアン」や「ごちそうさん」の衣装(大正ロマンと言われています)を見て、その斬新さに強く惹かれていたのです。

調べてみると

経済産業省が2015年から「和装振興研究会」というものを立ちあげて、会議を重ねていました。

この第4回にwebによるアンケート調査が掲載されていました。

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seizou/wasou_shinkou/pdf/004_03_00.pdf

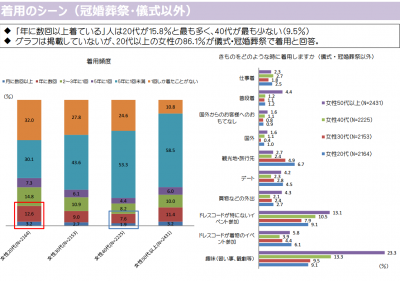

この中で興味深いデータがあります。(以下のデータはすべて、上記URLから引用しました)

1.20代は年に数回着物を着る割合が一番多いのです。

そういえば、若い男性が浴衣を着て花火大会に出かける姿を見かけるようになりました。

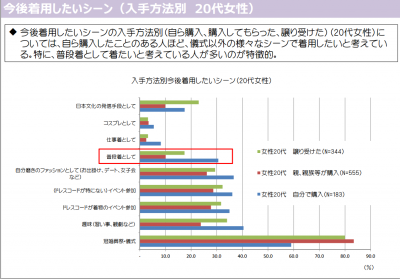

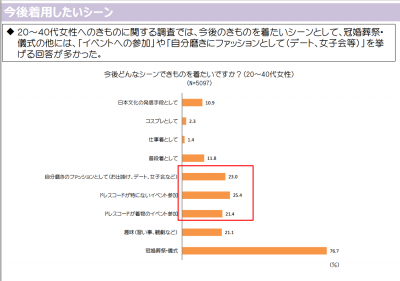

2.20~40代に「今後着物を着たいシーンを聞くと、

・自分磨きのファッションとして

・ドレスコードが特にないイベントに参加

・ドレスコードが着物のイベントに参加

が冠婚葬祭以外で高いのです。

ちなみに、50代以降は、冠婚葬祭、観劇などがかなり高く、普段にも着たいという傾向は少ないようです。

3.では、今まで着物を着なかった理由は

・費用がかかりそう

・着る機会がない

・一人では着られない

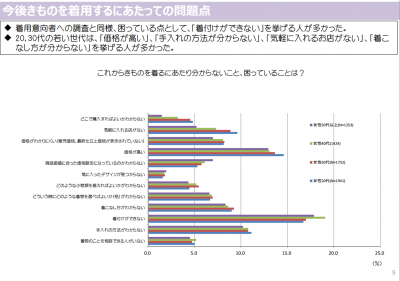

4.着物を着るにあたっての問題点

これもほぼ3.と同じ理由のようです。

私の周囲を見回しての感想ですが、50代以降は、戦後着物を着ることをやめ、洋服一辺倒になった世代ではないか、または、その世代に育てられたので着物を着ることなく(むしろ否定的に)育ったのかもしれません。

逆にもう一つ下の世代(20代~40代)になってくると、親世代の縛りのようなものがなくなり、新しいファッションとして、レトロなものとして着物を着たいという潜在的な思いがあるのかもしれません。

ただ、一人では着られない。

解決法は?

着付けを習えばいいのですよね。

ただ、着付け教室へ行くのは時間がとれなかったり、人間関係がいやでやめてしまったりということが課題のようです。

そこで、○○のイベントで着るという目的をもった1回や2~3回という回数限定の着付け講座であれば、参加したいのではないか?となりました。

さらに、お値段が高いと思われている着物です。

浴衣であれば求めやすい値段になっています。

着物も、古着であれば数千円で購入することができます。

名古屋の大須商店街に行ってみますと、若い方が経営している古着屋(着物)さんも数軒、新たに出店していました。

大須商店街には名古屋人には親しみのある「コメヒョウ」にも着物館があります。

今ではインターネットでも古い着物が安価に手に入るようになっています。

着物を自分で着られるような講座付きのイベント、なかなかよさそうではありませんか?

まちなかを着物を着て行きかう人がふえるかもしれませんね。

*若い女性向けのこんな本もたくさん出ています。(アマゾンホームページより)

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370