子どもの参加、なぜ必要?

2023-05-14 | ブログ

こども基本法が施行されました。

あまり聞こえてきませんが、ゴールデンウィーク中の中日新聞は「こども」の特集でした。

こども基本法、こどもの権利条約、こどもの参加…

いろいろな視点からの特集でした。

では、なぜ「子どもの参加」が必要なのでしょうか?

条約に記載されているから?

こども基本法に定められたから?

・・・

(https://kodomokihonhou.jp/about/ より)

子どもの参加の理由

なぜ?という問いについての答えは、なかなか明記されていません。

社会の一員、基本的人権、次世代の担い手、社会の宝。

などなど、それなりの理由になっていました。

もちろん!自分なりに考え、一応の結論は出ていました。

ところが、

5月14日のTVの番組で次世代を担うことについて具体的にコメントしているコメンテーターがいました。

「地球温暖化などの環境問題、財政赤字などのたいへんな課題を引き継いでいくのは、今の、そしてこれからの若者なんだ」という趣旨のものでした。

このコメントを聞いて、こどもの参加の理由はこれだ!と思いました。

今まで、他人と「子どもの参加の理由」について議論したことがなかった(💦)とふりかえりつつ…

(きっと、みんな興味ないよね。と勝手に割り切ってしまっていたなぁと反省もして)

自分たちが背負うことになる将来の日本、世界、そして、地球について、

自分たちも意見を表明し、参加し、その意見を反映させて初めて、責任を背負うことができる!

ということなんですね!!

(アマゾンより)

(アマゾンより)

そうなってくると、グレタ・トゥーンベリさんが言う「変化をもたらすために未熟すぎることはない」。

自分たち(子ども、若者)の決定には自分たちで責任をとる!取らなくてはならない。という覚悟なのかもしれません。

好むと好まざるに関わらず、今の社会は次世代が担っていくしかないのですもんね。

大人は、どんな社会を次世代に引き継いでいくかを考え、行動しなくては!となってきます。

私が企画するワークショップでも、第1回は、「どんな社会を子どもや孫に引き継いでいきたいですか?」を話し合います。

そこには、大人の責任が問われています。

(もちろん、明るく希望が持てるような社会を残していきたい!と合意されます)

大人一人ひとりの想いは同じ方向なのに、集団になると異なってしまうのでしょうか?

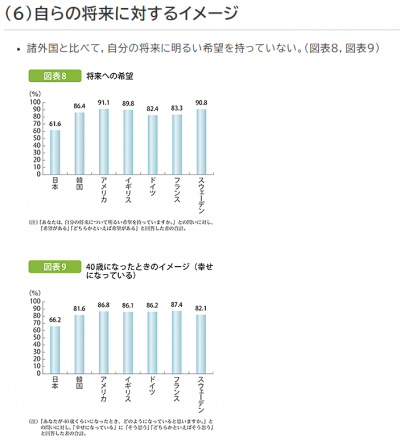

大人個々人の想いとは別に、子どもが将来に希望がもてない社会になってしまっているのですね。

(内閣府の調査https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26gaiyou/tokushu.html より)

若者も立ち上がり始めた!

ここ最近聞こえてくるニュースがあります。

「若者の被選挙年齢の引き下げについて」です。

日本での選挙権は18歳に引き下げられました。

が、被選挙権は従来のまま。

衆議院議員、県会議員、市町村長、市町村議会議員は25歳

参議院、は30歳

です。

そこへ、被選挙年齢に満たない若者が立候補を表明し届け出をしたところ「不受理」となったことに対して、10人で国を相手に集団訴訟を起こそうという動きがでています。(https://www.nhk.or.jp/shutoken/chiba/article/012/06/より)

若者の声を反映するには、やっぱり若者自身で伝えることが一番確実ですもんね。

以前、調べたところでは、スウェーデンでは18歳の国会議員、デンマークでは18歳の市会議員がいたりしました。(2019年にはフィンランドの首相サンナ・マリーンさんは世界で最年少の34歳で就任しました。)

若者の声が通りやすく、同世代の共感も得られそうです。そして、投票行動にも影響が出そうですよね。

杉並区では、若い女性の区長が市民の力で当選し、区長自ら「投票率を上げる!」と活動したことから、投票率が4.0ポイントも上がり、女性の区議会議員が半数以上になったことが注目されています。共感があれば、政治に関心を持ち、投票行動に出る。ということが明らかになりました。(https://www.asahi.com/articles/ASR5144GHR51OXIE00L.html より)

今までパワーを抑えられてきた女性・若者が活躍すると…という成功事例なのでは?と思いました。(もちろん、本番はこれから!ですが、今後がとても楽しみです)

フィンランドやスウェーデン、イギリス…これらは、私が興味の赴くままに乱読した書籍検索ではありますが、(なので、もっとたくさんの国で行われていると思います)いずれも子どもの時から「参加するとは」「自分たちの意見で社会を変える」という教育をしています。

選挙年齢の引き下げとともに、被選挙年齢の引き下げと、自分の行動で社会が変わる!という体験も必要なのだと思いました。

子どもの参加の理由

こうなってくると、「子どもの参加」は、社会のため、将来のため。というよりも、今を生きる人たちのために必要なことだと思えるようになってきました。

子どもの純粋な気もち。パワーが社会を変える核になっていくような気がします。

そして、社会が変わっていくことで、そこに住んでいる大人も住みやすい社会になっていくのでは?と。

子どもが参加するいうことは、結局、大人のためでもあるようです。

話は飛びますが、SDGs(持続可能な社会)の実現も、子どもの参加がカギなのかもしれませんね。

『他者の靴をはく』ことは訓練すればできる?共感能力を養いたい!

2023-04-24 | ブログ

大学の授業が始まって数週間が経ちました。

教科書は、もちろん『多様な市民とつくる合意』です。

(アマゾンより)

(アマゾンより)

今、傾聴のパートをしています。

今年も、いろいろと新しい試みを入れています。その中の一つ…

先日、積読→読書へ昇格(?)した『他者の靴をはく』にある認知的共感が、傾聴には必要なのでは?と思いまして…

授業の中に入れてみました。

レクチャーしていると、自分に言い聞かせてるようなもので、自分の学びになります。

『他者の靴をはく』では、共感について掘り下げて書かれています。

まず!エンパシーは能力なので、訓練すれば獲得できること

そして

共感には、大きく2つの種類があり

・認知的共感 他者の気持ち・感情を正確に想像すること

・感情的共感 他者の感情に自分もなること

ここから発展したソマティック・エンパシー 他者の痛みを想像すると自分もphysicalに感じる

コンパッショネイト・エンパシー 苦しんでいる人や動物を見ると、助けたい!と思う願望

となっていました。

ここからは、私見なのですが…

認知的共感は、能力・スキルとしては比較的獲得しやすいのでは?と思いました。

他者が今、どんな気持ちなのか?を聞いたり、小説などを読んだりすると培われるのでは?と。

また、ロールプレイによくある、座る場所を変えて話をしてみる。

それを積み上げていけば、何通りも感情が想像できるようになるのでは?

まずは、知識として積み上げていくことが大切。

そして、今の状況は、知識の中のどれに近いのか?と判断し、そのとき自分はどう感じるのか?他者はどう感じるケースがあったのか?をロールプレイを思い出しながら考えていくのが学びになりやすいのではと思いました。

そして、以前、ご紹介しました『21世紀の教育』(ピーター・センゲ、ダニエル・ゴールマン)ダイアモンド社

(アマゾンより)

(アマゾンより)

こちらにも、共感が大きく取り扱われています。

21世紀のリーダーに求められるのは、social(社会的能力)とemotional(気持ちに関わる能力)、leaning(学び)と言われています。

社会的能力と気持ちに関わる能力、これらを学ぶこと、とのことです。

この、気持ちに関わる能力は、まず、自分の気持ちにフォーカスすること。次に、他者にフォーカスすることで養われる。

気持ちを理解することと並行してシステム思考すること。そうすると、よりよい意思決定ができる!らしいのです。

まさに、自分の気持ちにフォーカスする、他人の気持ちにフォーカスするというのは、認知的共感ではないか!と思ったのです。

「共感」について、いろいろなつながりが見えてきました。

「共感する」能力を学ぶ、養うことが特に、これからの世代の人たちに求められるのだ!

もちろん、私たち大人にも!

『21世紀の教育』では、これからの未来を生きるために必要なスキルとして

『他者の靴をはく』では、民主主義の実現のために必要な能力として

紹介されていました。

今までも必要であるとは言われてきましたが、特にこれからは、人間として自分を大切にする、同じように他者を大切にすることが求められているのだと思いました。(これ、子どもの権利条例の関係で、子どもたちと対話している内容でした!)

少しでも、みなさんとご一緒に、認知的共感やその獲得方法を学んでいけたら…と思いました。

紙芝居(作りました!)のご紹介

2023-04-11 | ブログ

先日、子どもたちと「本×なぞとき×物語」のイベントの際に、

とりあえずの見本があったほうが、分かりやすいよね。ということで、

作ってみました。

子どもたちが辿る「自分のシート→本を検索→気に入ったWordをつないで→紙芝居作成

をなぞりました。

突拍子もない組み合わせができ、子どもたちにはウケた!みたいです。

ちょっと、ほっとしました。

では、ご紹介します。

1「りんご リンゴ 林檎」

2 りんごはみんなを幸せに、平和にします。

食べると、シャキシャキ、シャキシャキ…おいしい💛

りんごパフェやタピオカに入った甘いりんご、思い浮かべてね。

りんごだってみんなが幸せだと、うれしいんだよ。

3 ある日、りんごのアーニャちゃんは、

木につかまりながら、ウトウト…

すると、風が吹いてきて、プチっと木から落ちてしまいました。

ゴロゴロ ゴロゴロ…

どこまで行くんでしょう?

4 助けて~

5 たどり着いたのは、猫のサンクチュアリ。

猫がたくさん、りんごを珍しがって寄ってきました。

アーニャはドキドキです。

「助けて~」

ゴロゴロと手で転がして遊んだり、クンクンにおいをかいだり、

食べようとしてみたり…

あれ?猫ってりんご、食べたっけ?

猫の誰かがポーンとりんごを蹴りました。

6 助けて~

7 ポーンと蹴られてゴロゴロ…

たどり着いたのは、ゆうれいのすし屋。

ここの名物は。火の玉であぶったトロ。

とっても、おいしい!?

アーニャは焦った💦

ここで、火の玉であぶったりんごずしになっちゃうの?

火の玉って熱いのかな?

8 火の玉りんごずしが、とっても好評になり、

ゆうれいは、すし屋をやめて、焼きりんご専門のお店にしました。

お寿司もおいしかったけど、火の玉焼きりんごはまた、格別!

りんごのアーニャも、おいしい火の玉焼きりんごプロデューサーとして大活躍しました。

おしまい。

いかがでしたか?

いろいろな本から拾ったコンテンツをあつめて、つなぎ合わせました。

ゆうれいのすし屋、火の玉であぶったトロ

は、ぜひぜひ!入れよう!と思ったコンテンツでした。

普段では、想いもよらない言葉が飛び出てきて、作るのもとっても楽しく、ノリノリでできました。

この中に2枚同じものがあります。「た~す~け~て~」というページです。

これは、新5年生の子が、「これを入れた方がいいよ」と急遽、作ってくれました。

ありがたい。

子どもだけでなく、大人も楽しめる、そして協働できる「本×なぞとき×物語」でした。

想像力、柔軟な発想、などは、こんなところから出てくるのだなぁと思いました。

子どもってすごい!を再確認

2023-03-23 | ブログ

先日もご紹介した「みんなのおうち」で子どもたちとの対話の続編です。

「つながりステーション」という機能も担っています。

子どもたちが学童や学校から習い事へ行く前の時間を過ごす場所にもなっています。

(みんなのおうち連尺が入っているビルです。昨年、みんなで壁画!をしました)

(みんなのおうち連尺が入っているビルです。昨年、みんなで壁画!をしました)

先日、初めて会う小学校5年生が一人でLaQ(ラキュー)というブロックを一人でコツコツと作っていました。

鳥を作っているとのこと。

写真撮らせてらうのを忘れてしまいましたが、大きな、頭部がしっかりとした、尾羽の長い鳥でした。

ちょっと提案を。

尾羽がなが~く一本だったので、

「飛行機の尾翼みたいに、3つに分かれてる尾羽になる?」と聞いてみました。

LaQでどうやってつくるか?のイメージを共有するために、鳥が飛んでいるときの尾羽の広がりを検索しました。

そこから、彼の本領が発揮されてきました。

なんと、恐竜に興味があるそうで、

「プテラノドンは翼竜で、鳥の先祖じゃないよ」と教えてくれました。

(確かに…始祖鳥が鳥の先祖だった💦)

プテラノドンの羽根とコウモリの羽根の構造が同じ!とか

オスとメスでは、トサカ(?)の大きさや形が違うんだよ。とか

鳥の羽根のつき方、羽根が落ちるっていうのは、どういういこと。

などなど、たくさん教えてくれました。

それを聞いて、ひとつひとつ、ネット検索して検証。

そこから、話がまた膨らんでいくという

とっても素敵な対話の時間になりました。

興味があること、疑問はたくさん!

彼は、「くじらと牛が同じ種類だというのが納得いかない!」

とも言っていました。

大人からすると、「哺乳類なんだから、一緒じゃない?」といいたいところですが、

彼の疑問を(きっと、すばらしい視点)潰さないようにしたいなと思い、

「そうなの?」どんなところが?と対話を続け始めたときに、time up!

残念。彼は、塾へと行ってしまったのでした。

興味があることを追求していく!

という、彼の姿勢はとってもステキ!でした。

そして、

・得意なこと、興味のあることは、放っておいても自分で調べていくんだなぁ

・止まらないくらい、話してくれるんだなぁ

ということを改めて感じました。

その、エネルギーを分けてほしい(笑)と思いました。

きっと、誰でも、子どもではなくても、興味のあること、好きなことには、エネルギーを注いで没頭できるんですね!

教育→共に学ぶを実感

19世紀のアメリカの哲学者、ジョン・デューイが「実験学校」という教育のスタイル(あえて、ここでは、こう表現します)を提案していました。

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A4)

この提案の中の学校は、教師はファシリテーターで、子どもが興味のあることを考える、やってみることを助ける役割とされています。

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E5%AD%A6%E7%BF%92)

きっと、こういうことなのでは?

と、実際と理論が合致した、楽しい学びの時間を過ごしました。

そして、一緒に探究していくのは、とっても楽しいだけでなく、気持ちが落ち着きます。

彼に、「ありがとうございました。」って言っておきたくて。

そして、そんな気づきの場をいつも提供してくれる「みんなのおうち連尺」のみなさんにも感謝です。

こんなところにも、ファシリテーション!

2023-03-15 | ブログ

先日、龍谷大学にて開催されました「シティズンシップ教育フォーラム」。

http://jcef.jp/

とってもアットホームで、お互いの対話の中から気づいてゆくというプロセスでした。

こんなの感じで行われたシチズンシップ教育

JCEFのホームページより(ちょっと長いですが…)

=======

■日時:2023年3月4日(土)13時~3月5日(日)15時30分

(受付開始・開場:3月4日(土)12時30分)

■場所:龍谷大学 深草学舎 和顔館(わげんかん)

(全体会会場)B101教室

アクセス:https://www.ryukoku.ac.jp/about/campus_traffic/traffic/t_fukakusa.html

キャンパスマップ:https://www.ryukoku.ac.jp/about/campus_traffic/fukakusa.html

■大会テーマ:シティズンシップ教育の新章を拓く

■プログラム

<1日目/3月4日>

12:30 受付開始・開場

13:00 オープニング

●設立10周年記念メッセージ

小玉重夫さん(東京大学)

川口広美さん(広島大学)

古田雄一さん(筑波大学)

13:20 セッション1「私にとってシティズンシップ教育とは?」

参加者の実践や研究の「根っこ」や「幹」になっていること,

そして,その「根と幹」を形成した流れや,

その「根と幹」から今どのような広がりを見せているかを

参加者同士で聴き合う時間といたします。

●ファシリテーター:

土肥潤也さん(NPO法人わかもののまち)

岡本愛香さん(北海道大学大学院)

15:00 休憩

15:10 セッション2「新時代の私らしい参画をつくりだす」

市民の政治参加や地域参加,子どもの権利擁護,主権者教育などで

新しい展開を創り出している実践者からの話題提供を受けて,

シティズンシップ教育の新しい展開方向を考えていきます。

●ゲスト:

伊藤和真さん(PoliPoli)

奥村仁美さん(子どもアドボカシーセンターOSAKA)

黒崎洋介さん(神奈川県立瀬谷西高等学校)

若狭健作さん(地域環境計画研究所)

16:10 休憩

- ポスターセッションへ

16:20 セッション2の続き

参加者からの質問や意見などを踏まえながら,

ゲスト間のトークセッションを進めます。

●コーディネーター:

別木萌果さん(都立小川高等学校)

古野香織さん(認定NPO法人カタリバ)

●コメンテーター:

市川享子さん(東海大学)(予定)

17:40 ふりかえり

18:00 1日目終了

<2日目/3月5日>

09:00 開場

09:30 チェックイン

09:45 セッション3「これからのシティズンシップ教育のチャレンジは?」

セッション1・2を踏まえて参加者が「問い」を立て,

その「問い」をもとにした問題関心別グループを

その場でつくって対話を進めていきます。

●ファシリテーター:

土肥潤也さん(NPO法人わかもののまち)

岡本愛香さん(北海道大学大学院)

●コメンテーター:

斉藤仁一朗さん(東海大学)

12:00 昼食休憩

13:30 セッション4「若者の視点からの社会デザインに学ぶ」

●企画提供:

高校生ソーシャルデザインスクール & サポーターズ

15:00 ふりかえり

15:20 クロージング・メッセージ

15:30 終了

16:15 閉場

========

と、このようなプログラムが公開されています。

この内容を見る限り、「対話」が組み込まれているように見えました。

もちろん!参加してみると、ファシリテーションの技がたっぷりと活用されていました。

特に、2日目の午前は、OST(open space technology)という進め方でした。

文を読むと、確かにOSTで進めるみたいだけど、まさか!ねぇと思っていました。

が!

まさか、まさか!でした。

(アマゾンより)

(アマゾンより)

OSTは、

課題と思っていることや、こんなこと話してみたい!ことなど、参加者がテーマをたてて、他の参加者は自分が話してみたいと思うことを話す。というものです。

テーマを立てた人(テーマオーナー)がたくさんいて、驚きました。

そして、若い方がファシリテーターを!しかも、OSTという言葉を使わずに、ちゃんと進行する!!という

ファシリテーターとしては、とっても素敵な進め方でした。

教育に関わる研究、教師の方が多く参加していらっしゃる会とのことで、

みなさん、やわらかい雰囲気で、なごんだ場になっていました。

シチズンシップについて、いろいろな見解があること、実践しようとしている方々がいることを知って、

なんだか、力が湧いてくるようなフォーラムでした。

前向きに、子どものため、社会のためを思って、子どもたちに向き合う姿を想像しただけで。笑顔になりそうです。

みなさん、民主主義の浸透、主権者意識の醸成のために、日々研究、実践されていらして、前向きな気持ちになるフォーラムでした。

5日(日)の始まる前に、東寺の「がらくた市」(毎月第一日曜開催)ものぞくことができました。

OSTがこういう場に使える!できるんだと体験できたことから、いろいろな展開を考えていこう!とちょっとチャレンジングな気持ちになりました。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370