「水と供にあるまち」に行ってきました

2022-04-24 | ブログ

滋賀県東近江市、琵琶湖の東にいくチャンスをいただきました。

琵琶湖の周りは、確かに水が豊か。でも、こんな景色は想像していませんでした…。

琵琶湖の東のエリアと言えば、近江!

近江商人で有名です。「買い手よし、売り手よし、世間よし」の3者が良い!という商いをモットーにしていると言われています。

今、SDGsやこのブログでずっと考えている「コモンズ」や「社会的共通資本」に通じる考え方が見直されている「持続可能性」を謳っていると考えています。

そして、NHKの朝ドラ「カムカムエブリバディ」で主人公がお参りした神社で「聖地」になった大城神社もあります。

1.サプライズその1 水と供にある!

きれいで豊かな水に囲まれている!を実感しました。水路が張り巡らされている街並みと、その水路が人の営みの源になっているということを実感しました。

水路には、きれいな水に生息する「梅花藻」がたくさん自生していました。(お花の時期にはちょっと早くて残念!満開の時を見てみたい!)

ボランティアガイドさんによると、田んぼに水を入れ始めたので、水は濁っているとのことでした。

これで、濁っているんだ…。

この日は前日が雨だったので、特に濁っていました。

そして、今は水道を使っているので、活用が減っているかもしれませんが、水路の水を活用する「川戸(かわと)」。水路で野菜や着物(?)など洗い物をしていたであろう痕跡。

川戸は「正式には入れ川戸。屋敷内に水を引き込み、屋根をかけて洗い場にしたもの。野菜や鍋、釜の洗い場として利用したほか、淡水魚を飼ったり、防火用水の役目もはたしました。底には、鯉が泳いでも、水が濁らないように木が敷かれています。」と看板に書かれていました。

本当に、水(というか水路)が豊富にあっての生活の設計なのだと感じました。

2.サプライズその2 近江商人の暮らし

一口に近江商人と言っても、豪商から零細までさまざまな商人がいることは前提なのですが…

公開されているお屋敷では(今回、拝見したのは作家になった「外村繁邸」)、暮らし方を教えていただきました。その中でのサプライズは…

(1)お商売は外で!

普通、豪商いうと、イメージ的には大店で、お店の1階が商店と応接間や水回り、2階が従業員の住まいでした。そして、税金を節約するように、通りに接する面積を小さくするので、奥に長い!というものでした。(いわゆる「町屋」です)

ところが、お店の部分がなく…これは、地元では商売をしておらず東京などが商売の中心としているので、地元では商売をしていないとのこと。打って出る?職住分離?

とにかく、奥さんは地元に住み、ご主人だけが東京などでお仕事をしているという(単身赴任?)スタイルだったそうです。

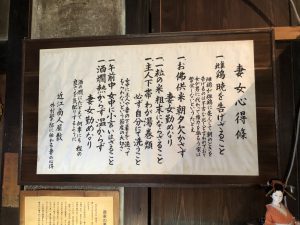

なので、「妻女心得条」というのが台所に貼ってありました。妻の務めや心得が書かれていました。(男女共同参画を言われる今では、なかなかすんなりと受け入れにくい項目もありましたが)離れて暮らしているので、妻が従業員のお手本になるように!との思いを込めて定めたのだろうなぁと察しました。留守を安心して任せるため!でしょうか。

(2)戦中の缶詰発見!

水屋の中に、茶碗蒸しの器?と思うような陶器製の容器を発見しました。「防衛食」と書いてあります。

学芸員の方曰く…「戦争中、鉄を拠出したので、缶詰の缶は、陶器だった」とのこと。wiki ペディアによると、避難用の食料を詰めたとのことでした。(詰めるような食料がなく、陶器のみの場合もあったとか…)

今でいう非常用の食料だったのですね。いつの世でも、備えておくことが大事ということなのだなぁと思いました。

そして、お猪口も発見!ちょっと刺激的。ヘルメットの上にゼロ戦?

(3) その他

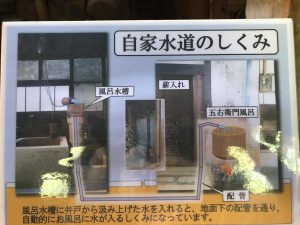

・おうち風呂がありました!

水道がなかった時代。なのに、水圧を利用したお風呂へのお水の注入法を実施していました。(先人の工夫を痛感!)

・パティシエがいた?

台所に貼ってあったレシピ!そこには、カステラの作り方や羊羹の作り方など、お菓子の作り方のレシピが書かれていました。

お客さまも多かったのでしょうか?お団子などは買うのだろうと思っていました(時代劇では、神社の参道などで売っているイメージ)。ところが、自家製のお菓子も出すんだということを知り、ちょっと驚きました。

・鉄製の泡立て器オープナーも発見!

パティシエが使う(?)泡立て器。この時代(どの時代なんだろう?)にあった!というのも、驚きです。しかも、メカニカル!

さすが!としか言えません。

鉄製だから、戦後のものでしょうか?

このほかの宝は、別の家や別の展示場所にあるとのこと。時間を作って見にいこう!と思いました。

3.おわりに

ひとつひとつが驚き!な東近江市でした。

まだまだ、ご紹介したい見どころはありますが…

今回はこのあたりで…

自然とともに自然の恵みを共有して、供に生きていく。

山の方に行くと、地域の人たちの協働がないと成り立たない棚田が広がり、清流と人間が使う水もみんなで管理しているようでした。(まさに、コモンズ!社会的共通資本!!)

豊かな自然の恵みをどんな方法でつかっていくのか?は、先人の生活の知恵がとても役立つのだ!と思いました。

この気持ち、基本的な考え方を忘れてしまった現代の私たち。

お手本は、古い街の中にあったのです!

とっても、ありがたい出会いのあったまちあるきでした。

『始まっている未来』とファシリテーション

2022-04-13 | ブログ

『人新世の資本論』斉藤幸平を読んでから、ここに出てくる”コモンズ”と宇沢弘文のいう”社会的共通資本”との差異について知りたい!と思っていました。

(アマゾンより)

(アマゾンより)

大学院生のときに読んだ『社会的共通資本』をひっぱり出してきて、眺めてはいましたが、まだ、言語化できていません。

ふとしたきっかけがあり、『始まっている未来 新しい経済学は可能か』宇沢弘文、内橋克人、岩波書店、2009年を読みました。

(アマゾンより)

(アマゾンより)

この中に書かれていることは、衝撃的な経済上歴史上の事実(というか裏側)もありましたが、私がファシリテーションを仕事にしようと思ったことを勇気づけてくれることも書かれていました。

それは、大学院で学んだ「地方自治(特に住民自治)」「コミュニティ」についてです。経済の本ですので、表現は異なりました。

ご本では社会的共通資本に共通する部分の多い、内橋さんの「共生セクター」と「自給圏」が該当すると考えられます。

社会的共通資本は、市場に任せるのではなく、コミュニティで管理運営していった方が人間が暮らしていくにあたってふさわしいものがあり、それらを社会的共通資本と呼ぶとされています。

そして、内橋さんも「共生セクター」と呼び、「競争セクター」と対比して、人間らしく暮らしていくことを謳っていたのです。

競争セクターと共生セクター

競争セクターは、市場原理主義とも呼び、「分断・対立・競争を原理とし、その隙間に利益チャンスをはめ込む。まさに今日の破綻は、競争セクター至上、市場競争一辺倒に立つイデオロギーの帰結でしょう(p100)」と言い、人々の分断を前提にして成り立っているようです。この本は2009年に出版されたものですので、ここに書かれている「帰結」とは、リーマンショックのことを指しています。

これに対して、共生セクターは「連帯・参加・協同であり、共生セクターの足腰をいかに強くしていくか、それが21世紀最大の課題ではないか、と。(p100)」競争セクターに浸食されている今の生活から、失われつつある共生セクターをいかにして取り戻すのか?ということなのですね。考え方や気持ちは、育ってきた文化やコミュニティで培われるとのことなので、長い間、競争の考え方が広まっているので、なかなか、難しそうです。不況や災害などがきっかけになることもあるようなので、期待されていたようです。

少しずつ、共生セクターを実現していこうという挑戦が始まっています。(後述)

共生セクターは「競争セクターとはちょうど逆に、人々がまず連帯し、共生、協同し、政策決定過程にまで参加していく。このような共生セクターの構築へむけて努力を積み重ねることが私たちの選ぶべき道なのではないだろうか、と。(p111)」

まさに、住民自治の考え方!だと思いました。そして、分断されてしまった関係性を紡ぎなおしていくには「対話」が必要なのだと考えています。この「対話」による効果については、何度もこのブログに登場するデビッド・ボウムが言っています。

対話の場をつくる!という意味で、ファシリテーションが実現にむけて大きく踏み込んでいけそうです。

このご本で、経済面からも住民自治の実現がこれからの未来に必要なことだ!ということを言っていると、改めて心強く思いました。

「共生セクターを経済的に抱える核は何かを考えてみると、それは人間の基本的な生存権」「憲法25条もそうですが、より広い意味での人間の基本的生存権、それを本当の意味で現実化し、具体化し、維持していくために、社会の中に構築すべきもの、それが自給圏だと私は思います。(p111)」

「共生経済は、F(食料)E(エネルギー)C(ケア)の自給圏を人間の生存権として追求していく経済のあり方(p100)」とあり、これらが自給可能な範囲がコミュニティなのではないかと思いました。

エネルギーの自給圏の大きさ(事例から)

エネルギーは、小さな単位で自給する動きが少しずつ広がってきています。

岡山県西粟倉村の事例が有名です。

(http://throughme.jp/meguru_nishiawakura_hyakumori10/ の記事では、バイオマスを始めた方の想いも語られています)

(西粟倉村ホームページより)

(西粟倉村ホームページより)

木質バイオマスで地域のエネルギーを100%自給しています。2013年には環境モデル都市にしてされました。

(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/b_kihonho/local/attach/pdf/keikaku_sakutei-181.pdf)

西粟倉村の統計(2022/3/31現在)2022.04.5

(外国人を含む)人口 1,384人(男 654人 | 女 730人)

世帯数 597世帯

面積 57.97平方km

1000人規模の単位がエネルギー自給の一つの目安なのかもしれません。

コミュニティの自治を考えるとき、中学校区程度と言われています。約10,000人程度。

10,000人が次の目安の単位なのかもしれません。

*ここは、今後、もう少し調べていく必要がありました。φ(..)メモメモ

そして、ファシリテーション

自給圏を形成していくにあたっては、自給圏内に住む人たちのコミュニケーションがとれていることや、その地域へのアイデンティティをもっていることが大切な要素になってくるのではないでしょうか?

コミュニケーションをとれる関係づくり、自給圏内で決めて行動していくための合意形成など、ファシリテーションが活用できる(活用したほうが、余分な苦労をしなくて済む)のではないかと思います。

人と人が一緒に、気持ちよく暮らしていくためには、ファシリテーションのスキルや、スキルを活用できる人がいることも必要なのだと思うことができました。今までの行動を後押ししていただいたような気持になりました。

まだ、コロナ禍の中ですが、こんなときだからこそ、少しずつでも進めていきたい!と思いました。

今後とも、よろしくお願いします。

駅の自由通路でマルシェ

2022-03-22 | ブログ

愛知県岡崎市のJR岡崎駅の自由通路で、月に3日間、駅ナカ横丁(テイクアウトまるしぇという名前でスタートしました)が開催されています。

コロナ禍になって、飲食店の営業が縮小され、飲食店そのものも町も、活気がなくなっていく…

これは、どこの駅前でも見受けられる現象でしたよね。

こんな状況の中で、立ち上がった協働の事例!をご紹介したいと思います。

JR岡崎駅周辺の経緯

駅西の区画整理が完了し(清算も完了!)駅東も終了が近くなっています。

今回ご紹介したいのは、駅東の賑わいをつくろうという「であいの駅岡崎(http://deainoeki-okazaki.jp/)」と駅前発展会(https://okazakiekimae.jimdofree.com/)、市役所の活動です。

弊社は、駅東の町内会のみなさんとご一緒に「花のまちづくり」の活動を始めたのが、2007年の合同庁舎の花上のボランティアからでした。

町内に皇帝ダリアを植えて「皇帝ダリアの咲くまち」を演出したり

町内を花でいっぱいにする活動をしたり

ポケットパークのデザインをみんなで決めたり…

今では、地元のみなさんがポケットパークの管理をしていらっしゃいます。

(ポケットパークの造成中にイベントを行いました。https://www.city.okazaki.lg.jp/300/306/p017458.html より)

いろいろと関わらせていただいてきました。

そのみなさんが、素敵にご活躍していらっしゃって、もう、尊敬!です。

岡崎駅東、住民や商店街のパワーがあるのですね!

始まりは…

今回は、であいの駅岡崎と駅前発展会の役員を兼ねている方がキーパーソン!

市役所の担当に会うたびに、自由通路を使いたいと伝えていたとのことです。

この自由通路は、もともと「道路」なので、道路を使用したいときは、使用許可や占有許可が必要になります。

道路に関する許可をとりたい!と思うと、なかなか「うん」と快く言ってもらえないのかツネですよね。

ところが、市役所の方も駅前の賑わいを創出したいという想いもあり、

コロナ禍で地元の飲食店が苦戦している…

そんなときに、市の商工労政課や観光協会も協力し、市の方も管理部署が変わり管理の形が変わりました。(変えてくださった?)

ついに、自由通路を使えることになりました!

2020年3月から毎月3日間、16:00~20:00の間(緊急事態宣言下でも、飲食店は20:00まででしたので)地元の商店に声をかけて「テイクアウト まるしぇ」を始めたのでした。

今は「駅ナカ横丁」という名前に改名しました。

始めは4店舗くらいが出店していたような記憶ですが、2022年3月では10店舗が出店。

他の団体も別の日に類似の企画を展開することになったのです。

今では、水~金の夕方は自由通路で何かの販売が行われているという状態になったのです。

お客さんもついてきて、乗降客でなくてもお弁当を予約して取りにきてくれたり、まるしぇの場で顔馴染みになって別の日に本店に来てくれたり…

新しいつながりもできてきているそうです。

閑散とした駅の自由通路でした。出かけて、駅まで帰ってきても「し~ん」としていた駅でした。

他の駅では。テイクアウトの店が出店していたり、駅ビルがあって買い物をして帰ることができたり、と、

駅そのものの賑わいがあるのですが、なかなか見られなかった…(寂しかったです)

改札を出て、人がワイワイと賑わっていると、なんとなく温かさを感じ、寒さも緩和されるような気がします。

帰ってきたなぁと感じます。

(改札を出るとこんな風景が。この日は市がアンケートも行い、10店舗が出店。)

「人の気配」「賑わい」は、こんな温かい気持ちにさせてくれるんだということを体感できています。

コトを始めるのはとてもパワーの必要なことだとお察しします。

(もちろん、続けていくにもパワーが必要ですね!)

始めてくださったことに感謝です。

他の駅前にも、この温かさが広がっていくことを祈りつつ。

ついつい買ってしまい、食べすぎるというスパイラルは止めて、食べる量を考えなくては!と思うのでした。

エンパシーを体感するワークショップ

2022-03-13 | ブログ

名古屋市に地域の国際化を進めることを目的とした「名古屋国際センター」があります。

(https://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/aboutnic/)

こちらのセミナーにオンラインでしたが、参加しました。

タイトルは「エンパシー(共感)が人をつなぐ」です。

エンパシーと言えば…『他者の靴を履く』ブレイディみかこ著でキーワードとなっている「共感」。

これからの時代を生きていくのに、必要なスキルなのでは?と思っていました。

そこに、ぴったりな企画!

参加するしかない!です。

このセミナーは、

ニッポン複雑紀行(https://www.refugee.or.jp/fukuzatsu/)という雑誌の編集長、望月優大さん

と

芸術文化観光専門職大学の助教、飛田勘文さん(https://www.at-hyogo.jp/teacher/staff/000112.html)

の対談とワークショップでした。

対談

お二人の対談は、とっても自然で90分があっと言う間でした。

望月さんは、2月にJICA主催のセミナーにもご登壇。技能実習生の話をしてくださいました。

今回は、エンパシーについて。ウチとソトと言われているが、ウチはきっと自分1人。ウチの人以外は全部ソトの人。

という言葉が印象に残りました。

確かに、自分以外の人のことって分かりません。分かっているつもりでいるんだなぁと思うことってたくさんありますよね。

でも、本当は、自分のことさえ分からないですよね。

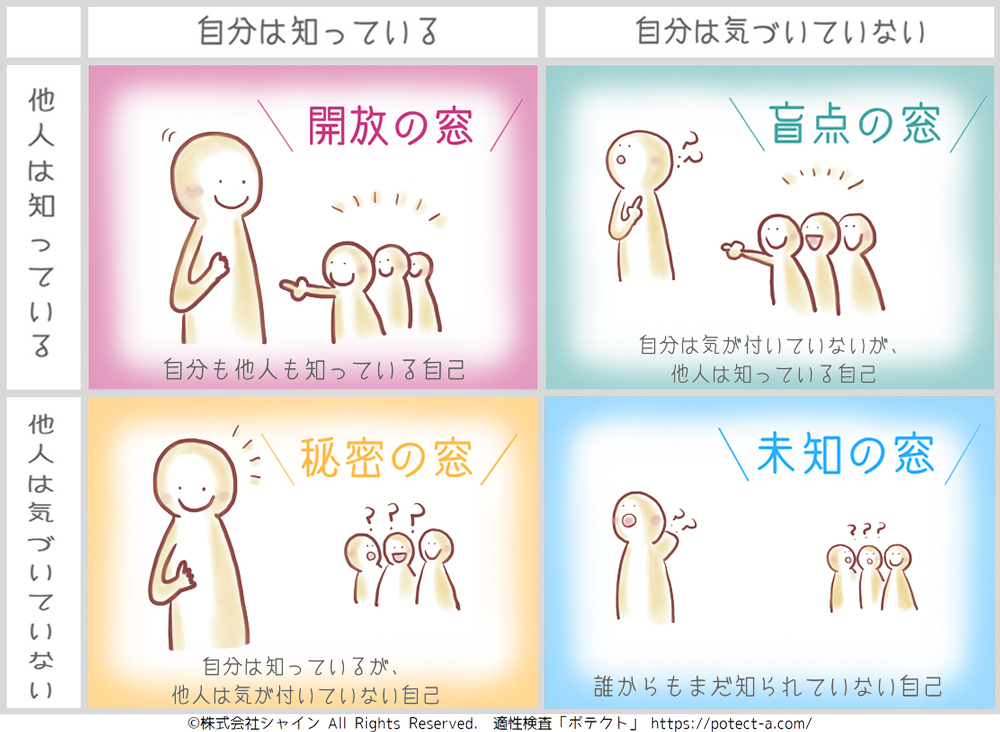

「ジョハリの窓」にだって、自分の知らない自分という領域があるくらい。

(https://potect-a.com/utilization/johari_window/ より)

(https://potect-a.com/utilization/johari_window/ より)

飛田さんは、多文化共生の中で芸術によってコミュニティをつくっていくことをご研究されていらして、演劇についてのご研究が深いのだとか。

芸術文化観光専門職大学は、演出家の平田オリザさんが学長を務めていらっしゃる大学。

飛田さんのお話を伺っていると、その関係性に納得でした。

*余談で失礼しますが、

平田オリザさん、コロナ禍の2020年6月にFAJにお招きして、定例会をしていただいたなぁ…

ご著書は何冊か拝読していましたので、あの時、勇気を出してお願いして良かったと思っています。

さて、話を戻して…(戻ったのかしら?)

飛田さんの「演劇によってルールを変える予行演習をするんだ」「社会のルールチェンジは可能だ」という考え方は、

アウグスト・ボアールという人物を思い出しました。

(https://globaldrama.org/worlddrama/ より)

(https://globaldrama.org/worlddrama/ より)

『被抑圧者の演劇』という著書があり、演劇で社会問題を当事者に自覚させ、解決方法を演劇で探っていくという手法を生み出した人です。

社会開発の分野では、有効な手法として活用されているとか…

ちなみに、『被抑圧者の教育学』で識字教育で社会を変えていこうとしたパウロ・フレイレと友人だったのです。

同じ考えを異なる手法で達成していこうという同士がいたというのは、心強いことだっただろうなぁと思います。

(wikiペディアより)

(wikiペディアより)

エンパシーを体感するワークショップ

このワークショップの前に、外国籍の女性が登壇し、日本でのご経験を語ってくださいました。

ワークショップでは、この方のお話の一場面を切り取って、寸劇にします。

単身で日本に来て、辛いことがたくさんあったのだろうなぁと想像するのですが、前向きに生きて来られた方でした。

今では、ボランティア活動から発展してNPO登録するまでに!

「みんなが幸せでほしいから」という言葉と実行する力が素敵でした。

オンラインでは、演劇ワークショップを見ているだけでしたが、時間の許す限り参加しました。

ファシリテーションでいう「観察」に徹していると、本当にいろいろなことが見えてきます。

アイスブレイクからだんだんチームができていく過程

ファシリテーター(飛田さん)のファシリテートとプログラム構成

参加者のみなさんのコミュニケーション力

ファシリテーターとしても、とっても学びになりました。

そして、演劇の力を感じたのでした。

以前、NGOのたまごセミナーを受講したことがあります。

そのときに、「寸劇をつくって演じる。他のチームが演じるのを見る。」というワークをしました。

新聞から一つテーマを取り上げて、ストーリーをつくり、演じるというものでした。

自分たちが演じるよりも、演じているのを目の前で見る!(至近距離で観る!)というのは、たいへんな迫力がありました。

(鳥肌がたってしまったことを覚えています。何十年経っても覚えています。)

演劇(インプロと呼んでもいいかと…)を活用してみたいなぁと思いました。

インプロ。

社会開発のファシリテーターが活用するように、まちづくりのファシリテーターにも必要なスキル(?)なのかもしれません。

「おてらおやつクラブ」を知りました

2022-02-24 | ブログ

日本ファシリテーション協会、中部支部で活動をしております。

このNPOに入って、もう19年目…

中部支部の立ち上げから参加していますが、あっという間でした。

時が経つのは早いものです。

FAJは、各支部で毎月、定例会をして、ファシリテーションのスキルを仲間とともに学んでいます。

今回ご紹介したいのは、1月2月の合同企画(全4回)の中の一つです。

この企画は、いろいろな分野で、ファシリテーションと謳わないけれど、

社会課題の解決に取組んでいる方を4人お招きして、インスピレーショントークをしていただいています。

先日、NPO法人「おてらおやつクラブ」の理事をしていらっしゃるお坊さん(お若いのでびっくり!)をゲストに呼びし、お話をしていただきました。https://otera-oyatsu.club/

心がとっても寛い、おだやかな方だなぁと思いました。

その方が、おてらおやつクラブのご紹介をしてくださったのですが…

改めて、「お寺」とはどんな存在なのか?と考えることができました。

おてらおやつクラブとは?

おてらおやつクラブは、お寺でのおさがりが(お盆やお彼岸など)時期が集中しておすそ分けしても余ってしまっていた…

一方でお菓子を食べられない子がいる…

これをマッチングさせるという仕組みです。

マッチングは、配食支援をしている団体へ送ります。その団体から必要とされる人たちへ送られるというものでした。

ただ、近頃はお寺に直接依頼があることもあり、どうしようかと悩んだ結果、直接送ることもあるのだとか。

そもそも、おてらおやつクラブの趣旨は何か?直接送ることが、その趣旨にあっているのか?と悩まれたとのこと。

NPOであるということは、ミッションがあり、そのミッション達成のために活動する団体です!というのを表明しているということなので、その行為はミッション達成のためになるのか?ということなのでしょう。

定例会では

お礼の手紙やコメントなどをご紹介いただきました。

心に残るコメントは…

・お寺さんからの支援だと思うと、仏様に守られているような気がして、安心できる。

・私は存在していていいんだと思った。

でした。

お寺は昔は、村の中心であり、いつでも住職さんがいてお話をしてくれる。

村の人たちの心のよりどころ。のような場でした。

それが、いつの間にか離れていって…(都市化の影響なのか?コミュニティの希薄化の現れなのか?…)

ここは、探ってみたいところです。

お寺さんと聞くとなんとなく気持ちが和らぎ、ほっとします。

今でも、心のよりどころになっている部分もあるのですよね?

コメントの「仏様に守られている」というのは、この部分なのかなぁと思いました。

冷たいと(感じている)中にいても、優しく接する人がいてくれると、涙が出そうになりますもんね。

もう一つのコメント「存在していていいんだ」は、そこまで追い詰められているんだと思い、こちらの胸が締めつけられました。

自分は何のために生きているんだろう?私はこの世に不要なのでは?

と思ってしまうくらいだったのですよね。

食べること、甘いものをいただくことは、人に心を取り戻してくれるのだなぁと思いました。

(忙しすぎると、本当に、人としての心をなくしてしまいますもんね)

ブレイクアウトルームでは、女性3人でしたので、うるうると涙声になりつつ…感想を共有しました。

その中に、定時制高校の事務をしている方がいらして、こんなお話をいただきました。

外国にルーツのある生徒で親は母国へ帰国したが、子どもだけで日本に残って働きながら定時制高校に通っている生徒がいる(それも、複数人)とのことでした。

高校生の年齢で、自分で働いて学校へ…

・・・

生活は、いかばかり

「そんな子に『修学旅行の積み立て分を払ってね』というのがつらいけど、言わないといけない」というお話を聴いて、

何かできることはないのでしょうか?考えたいね!となりました。

日本の貧困は相対的。目に見えづらいといわれています。

コロナで外にでなくなったとはいえ、本当に(私には)見えていない現状を見せていただいた気がします。

ファシリテーターとして!というよりも、同じ社会に生きている人として、何かできることはあるだろうか?と考えなくては!という気持ちになりました。

ファシリテーターの何かがお役に立つことがあれば!ファシリテーターの活動範囲を広げていきたいと思いました。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370