『スマホ脳』気をつけなくては!

2021-02-14 | ブログ

スウェーデンの精神科医 アンデシュ・ハンセン著(久山葉子 訳)の『スマホ脳』を読みました。

(https://www.amazon.co.jp/スマホ脳-新潮新書-アンデシュ・ハンセン/dp/4106108828/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=スマホ脳&qid=1613291798&sr=8-1)

帯に、「スティーブ・ジョブズはわが子になぜiPadを触らせなかったのか?」と書かれておりまして…

とっても気になって入手したのですが、目の前にしばらく置いてあり、なかなか手に取れなかった本でした。

なにが、躊躇させたのでしょうか?

帯には、スマホの影響がずらっと列挙されていて、スマホ漬けになっている私の状況を否定されるのでは?

だとしたら、どうしたらいい?と困惑してしまうのでは?

スマホを忘れて外出すると、不安になってしまう今(テレワークが進んでいる状況では、外出の機会も減ってはいますが…)

さてさて、いかがなりますことか?と。

簡単な内容は

・技術の進化、特にICTの技術の進化の速度に人間の脳がついていっていないことが、現在のさまざまな悩みや精神的な病の遠因なのだということが書かれています。

例えば、うつ病が増えているのは?

狩猟で日々の糧を得ていた頃の名残がまだまだ身体に残っているそうで…

当時、ストレスを感じるのは身を守る手段。

周りには危険がいっぱいなので、脳が感情を使って、危険なことろへ出ていかないようにするというのがストレスと呼ばれるとのこと。

逃げるは〇〇…。でも役に立つですね!逃げてしまえば、とりあえずOK!

でも、その危険信号は強いけれど短期的なもの。

ところが、現代では強くはないけれど、ずっと長期にわたって危険がある。というのが特徴らしい。

人間の脳は長期のストレス用にまだ進化していないので、ストレスにさらされる状態が続き…

本能として逃げ続けることに…

こうやって、危険回避の行動が人類が生き抜いてきた知恵になるのだと。

なので、うつになるのはその人のせいではなく、脳が進化したとおりに動いていることが原因。

となると記されています。

そして、本題。スマホと脳の関係は?

脳はご褒美が大好き。

ご褒美として快楽物質であるドーパミンが分泌されて、うれしくなります。

麻薬を体内に入れるとドーパミンが分泌されるときいたことがあります。

ボランティアをしても勉強をしても、分泌されるとか…

ボランティアや勉強はまず、やることをやるという前提がないとなかなか得られませんが…

スマホと関係するのは…

facebookや tweeterなどで「いいね」がついたり、投稿があったとの通知がくると、「どんな投稿?」と気になってついつい手に取ってみてしまう…

この「いいね」や「通知」によって脳にドーパミンが分泌されるので、快楽を求めて見てしまう。

というループになってしまうそうです。

すると、スマホが気になって何かに集中するということができなくなっていく…

ふりかえってみると

お仕事中も(主に電話はスマホ)電話応対のためにスマホが隣においてあると、プッシュ通知が鳴ると「何なに?」と気になってしまう。

すると集中していたことをいったん止めて、スマホを見てしまう…

集中が途切れて、もう一度、続きに向かって進めるのに時間を要することがよくあります。

この頃、本を読むのになかなか集中できないなぁと感じていたのは、

私だけではだけではなかった…

仲間がたくさんいるようで、ちょっと安心しました。

と言っている場合ではないのですね!

そして、成長過程の子どもたちには、たいへんな影響が出てしまうそうです。

大人はまだスマホのない時代に学業をしてきたので、集中するというベースはできています(よね?)

子どもはこれから、体験して獲得していく過程にあるのに、いきなり気が散ってしまう環境に放り込まれてしまうという、とっても大変なことになっているのだそうです。

ただ、生まれたときからスマホがあれば、付き合い方も分かって大丈夫でしょう?

という見方があります。

これについても、著者は否定しています。

人間の脳の進化のスピードが追い付いていない!ので。

だから「スティーブ・ジョブズは、わが子にiPadを触らせなかった」のですね。

大人であっても、集中力が減退していると感じるのであれば、スマホは隣の部屋に置いたりして、デジタルデトックスを心掛けることも大切なのだと思いました。

スマホで目覚まし→目覚まし時計に戻す

スマホで時間を確認する→時計を見る

など、スマホに頼っていた機能を元に戻すことも対策だと記載してありました。

そして、何より、体を動かすことに大きな効果があるとのことです。

1日20分くらいで良く、ウォーキング程度でOK!(それ以上やっても効果は変わらないとのこと)

かる~く身体を動かすことを決意しました!

*生活環境を見直す視点の一つだと思いました。

三河湾に浮かぶ篠島へ

2021-01-26 | ブログ

先日、篠島へ行ってきました。

http://www.shinojima-aichi.com

三河湾3離島というそうで、日間賀島、佐久島、そして篠島です。

日間賀島、佐久島は行ったことは何回も。

なのに、篠島は初めて!

地元私鉄の名鉄さんのツアーで行きました。

名鉄は乗り放題、定期船も乗れ、さらにカキ御膳がついて8900円。

行きたい!とチラシを見て、ずっと思っていたのです。

ついに

篠島へ!

なんと!「はやぶさ2号」です!

篠島の港に着くとすぐにある加藤清正公の石!

戦国大名で有名は「加藤清正」が普請したという名古屋城の石垣。この石垣の石材の一部がここ、篠島から切り出されていたとのことなのです。(良い石がとれたのですね)

篠島は神様に近い

伊勢神宮へ献上する鯛を乾燥(?)させる聖地(干鯛調整所)とか、

伊勢神宮のお社をいただいた神明神社とか(伊勢神宮の式年遷宮で出るお社をつくっていたご神木で建て直したお社。20年に1度建て直すのだとか)

こんな身近に伊勢神宮に近い場所(もう、聖地です!)があったとは…

そして、三河湾の恵み

日間賀島はタコやフグで有名。佐久島もフグやカキ…篠島はシラス。

でも、同じ三河湾に浮かんでいるので、フグもカキもタコも美味しいハズです。

お水の影響で生カキはいただけないようですが。

初めていただいたカキの天ぷら。とっても美味しいです。

シラス、これも美味でした。

漁業がこの地域を支えているようで、港にはたくさんの漁船が泊まっています。

(ワタセせいぞうの画のようです)

初めて訪れた「篠島」

日間賀島、佐久島とは、異なる趣でした。それぞれの島がこんなに距離が近いのにこんなに違う雰囲気なのか?と多様なくらしを感じました。

もう一度、ゆっくりと歩きたい島でした。

港に着くと、こんな鯛が出迎えてくれます。

きっと、お伊勢さんに献上する鯛を象徴しているのでは?

『人新世の「資本論」』から

2021-01-14 | ブログ

以前、このブログでご紹介したものに

『未来への大分岐』マルクス・ガブリエル、マイケル・ハート、ポール・メイソン、斉藤幸平編 集英社新書

があります。

(https://www.amazon.co.jp/資本主義の終わりか、人間の終焉か-未来への大分岐-集英社新書-マルクス・ガブリエル/dp/408721088X/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&crid=35YF6G4CNS1BH&dchild=1&keywords=未来への大分岐&qid=1610605169&sprefix=未来への%2Caps%2C264&sr=8-1)

この編者というか対談の主、斉藤幸平先生(大阪市立大学准教授)が昨年2020年に出版されたご本をご紹介します。

(https://www.amazon.co.jp/人新世の「資本論」-集英社新書-斎藤-幸平/dp/4087211355/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=カタカナ&crid=35YF6G4CNS1BH&dchild=1&keywords=未来への大分岐&qid=1610605169&sprefix=未来への%2Caps%2C264&sr=8-2)

人新世というワードもこの頃、よく目にします。

人新世とは「ノーベル化学賞受賞者のドイツ人化学者パウル・クルッツェンによって考案された「人類の時代」という意味の新しい時代区分。人類が地球の生態系や気候に大きな影響を及ぼすようになった時代であり、現在である完新世の次の地質時代を表している。」(https://ideasforgood.jp/glossary/anthropocene/)

分かりづらいのですが、どうやら産業革命以降、人間が自然を破壊し気候変動を招いてきた時代は、もはや人類中心の時代であるというような意味かと思われます。

そして、読んだことはないけれど、タイトルはほとんどの人が知っている『資本論』。

ミックスすると、人類が破壊してきた自然のよって気候変動が起きている時代にマルクスの「資本論」を読み直すというような意味ではないかと思いました。

どんな内容なのか?

とっても深い内容なのですが、ざっとまとめて言うと、斉藤氏は、刊行されている「資本論」に加えて、マルクスが一生涯の中で書いた論文・本・記事・メモまで見直して、本当は何を考えていたのかを解明する世界的なプロジェクトに参加していらっしゃるとのこと。

そこから、新しいマルクスの思想を紐解いて、現在の世界をとらえ、人の鼓動を変容させるには、そもそも「資本主義」とは何か?お金の動きと人間の行動から問い直さなくてはならない。

そのために必要なものはどのようなものなのか?について書かれています。

今の気候変動もマルクスが見通していたとのことで、それは、資本主義の行きつく先なのだと言っています。

資本主義は欠乏がキーワードで、ある物質を手にしても、その時にはまた新しいものが世の中にあるため、せっかく手にしたにも関わらず満たされない。そして、また、次の新しいものを手に入れたくなり…と永遠に「欠乏感」があり(意図的に生み出し)、この欠乏感をもとに資本主義は発展してきた。というのです。

ということは、逆に「欠乏感」がない「満足感」「潤沢」があれば従来の資本主義からの脱却は可能となります。

そのためには、資本に独占されてきた資本(水や空気、土地、知識など、使用価値はあるが商業的な価値はなかったもの)を「コモン(市民の共有財産)」として、共同管理していくことが今後の社会にとって必要なことなのだと訴えています。

日本にも原型が

昔の入会地(いりあいち)は、周辺に住む人々のもので、気兼ねなく入会地にあるものを住民が使用し、管理していました。今でも「財産区」として近いコンセプトのものが残っている地域もあります。

この対象が、民営化がひたひたと押し寄せている「水」や「土地」「知識」などになり、その管理を市民が共同で行っていく。となると、「資本」が資本家から市民の手に数百年ぶりに戻ってくるということになります。

ますますファシリテーションが必要に!

この「共同管理」を行うには、話し合いがつきもの!です。

ここに話し合いを促進するファシリテーションがお役に立つ!と期待してしまいます。

(こう考えるのはファシリテーターのサガなのかもしれませんが)

お金のことも

もう一つ、気になるワードがありました。

お金のことです。

以前「地域通貨」について論文を書きました。

きっかけは大学院の授業で見たNHKの番組「エンデの遺言」でした。ミハエル・エンデの著作『モモ』という本に出てくる「時間泥棒」が資本主義の宿命なのかもしれないと考えていました。何でもお金に交換してしまう…。

(https://www.amazon.co.jp/モモ-岩波少年文庫-127-ミヒャエル・エンデ/dp/4001141272/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=モモ&qid=1610605775&sr=8-1)

モモのあらあらすじ

内容をかいつまむと、まちの広場で遊んでいたモモと子どもたち。ところが、急に子どもたちは隣町の塾に行くようになり、モモは一人ぼっちになってしまいます。子どもたちの家にいくとお父さんやお母さんは今まで言ったことがない「忙しい」「無断な時間」というようになっていました。

お父さん、お母さんたちに「時間泥棒」がささやきかけ、時間を奪っていってしまいました。

モモは時間泥棒から時間を取りもどそうと時間泥棒と戦い、見事、時間を人々にとりもどす。というものです。

この番組の中では世界を駆け巡るお金(資本)と生活するのに必要なお金(地域通貨)のことが語られています。

世界中を駆け巡るお金と生活の中にあるお金が同じものだから、問題が起こっているのではないかという問題提起でした。

確かに、実感としても、株式市場で動いているお金と自分の財布の中にあるお金が同じものと思うのはちょっと難しいです。

陰のお金と陽のお金

ちょっと古いのですが、ベルナルド・リエター『マネー崩壊 新しいコミュニティ通貨の誕生』という本の中では、お金を根本から見直すことで持続可能な豊かさを目指すことができるとしています。その前提として、お金には陰と陽の2種類あると書かれています。陰と陽があってバランスがとれるだと。(リエターは欧州共通通貨ユーロの誕生に深くかかわった人物です。)

陽は、法定通貨で世界中を駆け巡って投資の対象となるお金。これは持てば持つほど、もっと欲しくなる!(欠乏感を促進する)

陰は、補完通貨(地域通貨)で生活するための交換手段。生活に必要なだけあればいいというものです。ここには欠乏感ではなく、満足感があります。

地域通貨を取り入れている地域では、その運営も必要です。(今では、その運営をAIで行おうとしている通貨もあるようです。)

アプローチは異なっても、なんとなく、資本主義が引き起こしてきたものを是正しようということを思考しているのではないだろうか?と思いました。

ひとと人と人が心の豊かさをもって、満ち足りた生活をする。そのためのお金が見直される。そんな時がきたのでは?と思いました。

『残念な「オス」という生き物』読んでみると深いです

2020-12-22 | ブログ

『残念な「オス」という生き物』

たタイトルを見て、面白そうと思って読み始めました。

藤田絋一郎著、フォレスト出版

![[藤田紘一郎]の残念な「オス」という生き物 Forest2545新書](https://m.media-amazon.com/images/I/51b5NGJE6hL.jpg) (https://www.amazon.co.jp/残念な「オス」という生き物-Forest2545新書-藤田紘一郎-ebook/dp/B07HG62XC2/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=残念なオス&qid=1608642364&sr=8-1)

(https://www.amazon.co.jp/残念な「オス」という生き物-Forest2545新書-藤田紘一郎-ebook/dp/B07HG62XC2/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=残念なオス&qid=1608642364&sr=8-1)

「オス」の何が残念なのか?

NHKの「ダーウィンが来た」を楽しみに見ているので、いろいろな妄想が駆け巡りました。

「メス」に気に入られようとして美しく飾ったりダンスをしたりと涙ぐましい努力をしている「オス」を「ダーウィンが来た」ではよく紹介されます。

そんな「オス」の生態の紹介なのかな?と思っていました。

(クジャクのオスの羽が美しいのはメスに恋のアピールをするため!は有名ですね)

著者の藤田絋一郎氏はお医者さまで、寄生虫学、熱帯医学、感染免疫学を専門に研究されていらっしゃる方でしたが、ダーウィンっぽい話題も少しありました。

著者はサナダムシの研究をしていらした方らしく、おなかの中で飼育して(名前までつけていたとか!)いらしたそうです。

ところが!読み進めていくと…

鳥のつがいの話から(オシドリのつがいは本当は一生添い遂げないとか)、人間の家族制度の話へ、そして、少子化の話題へとつながっていたり

ジェンダー、男女共同参画につながっていたり。

環境ホルモンが野生生物に及ぼしている影響から人体への影響につながり、少子化へつながっていき…

人類の未来を想像させる動物の先行事例(?)が紹介されていたりと

予想に反して、自分の生活や考え方をふりかえるような内容になっていきました。

最後には、「オス」は多様性の確保のために必要なのだ!ということになっています。

メス化するのは、必然らしい

動物の中には、メスだけで繁殖している種もあるらしく…

(オスだけで存続している種はないみたい)

ところが、外的環境が変化すると、メスがオスに性転換するらしいのです。サナダムシも雌雄同体なのですが、おなかの中でずっと繁殖していくわけではなく、6代目で潰えてしまったそうです。

自分たちの種の存続が危ぶまれるとき、危険回避のためにオスが発生してくるのだそうです。

多様性が保たれることで環境変化に対応して種が存続していく…

オスは多様性確保のためにあるのですね。。。

先生のおなかのサナダムシもオスができていれば…

多様性は大切

この本では、オスとメスの確保が多様性でしたが、人間という単種の中でも、多様性はあります。

男女共同参画も多文化共生も、障がい者福祉も…さまざまな考え方や生き方が担保されていることが多様性なのではないかと思い至ったのです。

単一の種のみでは滅びてしまう…

人間が生き残っていくためには、もちろん、さまざまな生物と共生していかなくては、種の保存は難しいようです。

(なので、地球温暖化もホッキョクグマだけのことではなく、人間の生命そのものも危険なのだということになると書かれています)

人間という単一の種の中でも、さらに単一化が進んでしまうと、これも種が滅亡していくのだということに気が付きました。

多様性を確保する、ということは、人類が幸せに暮らすこと。と同時に、人間が生き延びることにもつながるのですね。

タイトルに惹かれて手に取った本ですが、とっても深い内容でした。

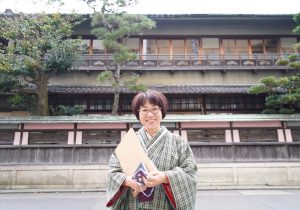

古い旅館でワークショップをしました

2020-12-13 | ブログ

先日、ニュースレターでご紹介した「商店街オープン」の舞台の一つ、名古屋市中村区の大門(おおもん)。

ここは、大正時代に大須から遊郭が移転してきた地域だそうです。

大正から昭和初期に移転が進み、売春防止法が施行される昭和33年まで遊郭として栄えたそうです。

その後、廃業または旅館業などに転換して、周辺は商店街として新たな発展を遂げていました。

しかし、近年は多分に漏れず、営業している商店ももちろん多くありますが、商店街は廃業したりマンションになったりしているお店もあります。

この中には、遊郭を取り壊している場合も多く、数件が遊郭建築を残してくださっています。

商店街オープンのワークショップでは、残っている遊郭建築(しかも、格が一番高かったという)の2階にある大広間をお借りして行うという贅沢な時間を過ごさせていただきました。

お借りしたのは「松岡旅館」今は、健遊館としてデイサービスの施設になっています。

建築当初のたたずまいを残した、とっても素敵で素晴らしい建物でした。

(ワークショップ前に館内の見学もさせていただきました)

デイサービスの入り口です

建物の中は…

木造2階建て。素晴らしい中庭がありました。

ワークショップを行った大広間の舞台には、立派な日本画の、力強い松が描かれていました。

(岐阜県大垣市出身の守屋多々志作とか)

この襖を開けると…

大きな神棚が!

旅館業のときには結婚式も行われたためとか。

各お部屋もとても凝っていて、お部屋ごとに木の名前がついていて、その木がモチーフになってお部屋ができていました。

こんな細かいところまで!と感動するほどの凝りようでした。

格が高いといわれたことがよくわかりました。

例えば…

「さくら」というお部屋は、部屋の外はこのような桜の彫がしてあり、中に入ると…

床柱や長押も桜の木になっていました。

もちろん。欄間も!

そして、館内の窓ガラスもとても貴重なもので、すりガラスや模様が入ったもの、ステンドグラスなど、場所によって異なるとても素敵なものでした。

ご紹介しきれない、とっても素敵な建物でした。

今では、こんなガラスはできないよね。こんな細かい細工はなかなかできないね。というものが普通にふんだんに使われていました。

まちづくりに関わると、目の保養もできるということなのだと、参加してくださったみなさんと一緒に興奮しておりました。

こんな素晴らしい体験をさせていただいたこと、とっても感謝しております。

今ではなかなか見られない、貴重なものに囲まれて時間を過ごすことができました。

まちづくりのファシリテーターをしていて役得(不謹慎でしょうか?)をかみしめておりました。

大門大好きなプロのカメラマンさんに撮っていただきました。

着物でワークショップ。喜んでいただけました。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370