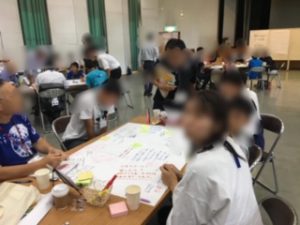

地方の議員さんにワールドカフェ!

2019-11-12 | ブログ

先日、「自治体議会政策学会」に行ってきました。

主に地方の議員様方が勉強していらっしゃる学会です。

私のタイトルは「多様な市民との合意形成―政策形成に必要なファシリテーション」でした。

政策形成をしていくために、市民の意見を引き出す!という位置付けで、ワールドカフェのお話をさせていただきました。

もちろん、お話だけでは理解しづらいのがファシリテーション。

さらに、難しいのが「ワールドカフェ」です。

100分というお時間をいただいて、レクチャーと体験をご提案してきました。

内容は

簡単にファシリテーションの概要と活用の事例をご紹介しました。

ワークショップや政策形成の方法が変化してきたことをお伝えし、

その後、議会が行う「議会報告会」でワールドカフェが活用されている自治体の例、議員さん個人でも行う「市政報告会」での活用の事例もご紹介しました。

そして、ハーベストまで行いました。

対話だけでなく、ハーベストまで体験していただけるとワールドカフェの良さをご理解いただけるのではないかと思い、時間をやりくりして行いました。

参加者の感想は

ワーク終了後、参加した議員さん方からは、

・こういう報告会のやり方があるんだね。いいやり方だね。

・こういうやり方だと、いろいろな意見がだしてもらえるね。

・一度、やってみたいと思ったよ。

など、とてもうれしいお声をいただきました。

極めつけは…

朝5時家を出て、ここへ来たのだけれど、(午後からは眠くなるはずなのに)寝る暇がなく、対話できたよ。

というお言葉でした。

確かに、朝5時から移動して座学というのは、キツイです。ご高齢の方でしたので、もっとだろうなぁと思いました。

ワーク中、拝見していましたが、しっかりと対話していらっしゃるのが印象的でした。

これも対話の力!ですね。

私の感想も

ファシリテーション、ワールドカフェという言葉を知っている、体験したことがあるという方が2/3以上いらっしゃいました。

さすが!です。

多分、ご自分の自治体の中で行われているワークショップなどにご参加されていらっしゃるのだと思います。フラットに市民の中に入ってワークをしていらっしゃる姿が浮かびます。

もう一つ、実は、こんなに熱心に聞いてくださるとは思っていなかったのです。

予想以上に熱心に聞いて、ワークもしてくださって、

学ぼう!自分の自治体のためにこうしたらいいのでは?ととても前向きに臨んでくださったことに驚きました。

(申し訳ありません。少し、甘く考えておりました。)

こういう議員さんがたくさんいらっしゃることは、とてもうれしいし、心強いと思いました。

もう一つの講義では

「RESAS(リーサス)を使いこなして政策立案-地域活性化に向けて」というタイトルで、内閣府の担当の方がリーサスの目的や使い方など、ていねいに講義してくださいました。

こんな窓があって、こんな風に使えるんだ!ということが分かりました。

よく、客観的なデータに基づいて考えようと言われます。こんなところに(しかも、無料!)でデータがあったのです。

いろいろと組み合わせてみると、そこから見えてくることがありそうです。

(やりだすと興味深くて、はまってしまいそうです。)

平成29年度に、岐阜県の下呂市から美濃加茂市までの7つの市町村でRESASのワークショップのファシリテーターをしました。

その時はRESASのデータをグループで分析し、この地方の特色と役割を考察しました。

その後、数回にわたってのワークショップを行い、いくつかの施策を出しました。

なんと!現在、そのときに出たものが実現しつつあります。

ワークショップに参加する方々も実行に移していく方々もデータに基づいた分析なので安心できます。また、参加者間でじっくりと話し合った内容なので納得と自信が持てます。

そして、本気で取り組めるのだと思いました。

議会報告会や市政報告会などの場で、議員さんと市民をつなぐワールドカフェ。

これから広がっていくと、住みやすい地域になっていくだろうなぁと想像して。

観光は文化を魅せること?

2019-10-22 | ブログ

『『イギリス人アナリスト日本の国宝を守る~雇用400万人、GDP8パーセント成長への提言~』デービッド・アドキンソン

(https://www.amazon.co.jp/イギリス人アナリスト-日本の国宝を守る-雇用400万人、GDP8パーセント成長への提言-講談社-α新書/dp/4062728702/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=カタカナ&crid=29DYR2GV5ZWHS&keywords=デービッド+アトキンソン&qid=1571716858&sprefix=%2Caps%2C606&sr=8-9)

を2014年に読みました。

印象に残っているのは、

「日本の観光産業はまだまだ発展途上。旅先でお金を落とすのは世界共通。インバウンド効果を狙うのであれば、もっと日本の文化を外国人にもわかりやすく解説したり、楽しめるような工夫をしましょう!」

という所でした。もちろん、アナリストであった著者の詳細でグローバルな視点からの日本経済の解説の後でしたので、納得度も高いものです。

そのときから、「観光」について、行く先々で考えてきました。

今回は、観光のために生まれ変わった「バリ島」に行きました。見せる観光、そのヒントの一端が見えました。

Wikipedia情報ですが、バリ島は1970年代以降、スハルト政権下で外貨を稼ぐ「観光の島」となっていきます。

伝統文化を観光文化にして、魅せる文化を形作っていったのです。

(https://ja.wikipedia.org/wiki/バリ島)

とても気持ちよく観光することができる島でした。

見事な胡蝶蘭。歓迎!の意図が伝わってきました。

これから過ごす時間を想像してテンションがあがります。

例えば…

カーチャーター

タクシーで移動しました。

そのタクシーは、日本語が堪能な方が運転。ガイドもしながら行きたいところへ連れて行ってくれました。

さらに、バリに来たならココ!というスポットも提案してくださり、ガイドブックだけではわからない名所やエピソードも教えてくれました。

カーチャーターするのは、とてもありがたくて便利。しかもお手頃なお値段。

目的地の解説だけでなく、途中の「あれは何?」「なんで、こうなっているの?」みたいなマニアックな質問にも丁寧に答えてくださいました。

絶対に怒らない、とても温和で優しい方でした。(安心♡↑)

ダンスも解説付き

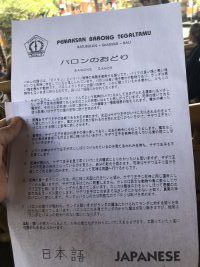

バロンダンスとケチャダンスを観ました。

バロンダンスは、予定にはなかったのですが、是非みるべき!と言われ、貪欲に早起きして見に行きました。

12か国語の解説文がありました。

12か国の言語で書かれたダンスの解説書。とても楽しめました。

こんなストーリーでダンスが進むからね。というのがよく分かり、登場人物(?)も、「バロン(良い魂を表す動物)」「ランダ(悪い魂を表す動物)」その他の人物もよくわかり、「今、こんな場面でこういうことをしているのだ」も理解できました。

すると、ダンスがとても楽しいものになりました。

日本でも歌舞伎が音声解説付きで見ることができるようになり、理解できると楽しめるようになりましたよね。

同じことなのだなと痛感しました。

その後、きっと「バロン」はジブリ映画の「おもひでぽろぽろ」に出てくるネコのバロンのルーツではないか?と妄想し、バロンファンになりました。その後、バロンに出会うと、まず写真。メロメロです。マグネットを探して連れて帰ってきました。

バロンの動きは、猫のようでした。猫が毛づくろいしているシーンそのもの。そして、日本の獅子舞のお獅子にも似ています。

「ランダ」も憎めない、愛嬌のあるキャラでした。このときは、白と黒、ピンクのボーダー柄の装束で、髪にはお花がたくさん(しかも、黄色とピンク!)お土産でないものか?と探したのですが、出会えず…。

写真の右側が「ランダ」です。悪い魂にしては、トロピカルな色彩。髪にはお花がたくさん飾られています。

ストーリーが理解できると、ここまでファンになってしまうのだと体験してきました。

そこここに、観光客への配慮がある、居心地のよい島でした。

観光に特化する、おもてなしをする。というのはこういうことなのだなと少し理解できました。

*バリ島のカーチャーター、オススメです。

友人の口コミ、ネットの書き込みを見て、予約しました。口コミも大切ですね。

子どもの意見が刺激に!

2019-10-13 | ブログ

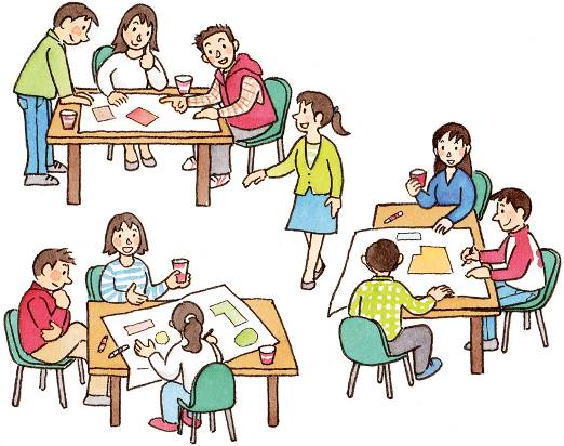

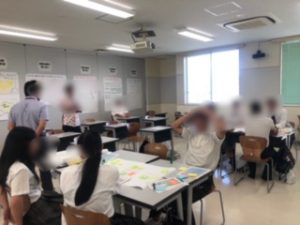

この頃、大人だけで行っていたワークショップに子どもが参加して一緒にテーブルを囲む!機会が増えています。

子どもといっても18歳まで。高校生も入っています。

1.幸田町では

子どもの権利条例を制定後、毎年小学校6年生と大人が「子どもの権利」について話し合っています。

子どもだけ、大人だけで話し合い

子どもは大人に言いたいことをまとめ、大人と一緒に話し合います。

その後、それぞれに戻ってふりかえりをします。

子どもたちの感想では…

・知らない大人が、ちゃんと話を聞いてくれた!

・子どもにも権利があることがわかった。

大人の感想では…

・子どももちゃんと分かっているんだなぁ。

・自分が子どものとき、こんなことを考えていたなぁということを思いだした。

・この子たちの権利を守って育んでいくのが大人の務めだと改めて思った。

というような感想を多くいただきます。

大人は日常の生活で忘れてしまいそうな大切なことを思い出す機会になるようです。

毎年、ご自分の行動はちゃんと子どもの権利を守っていたっだろうか?と振り返ってくださいます。

子どもの気持ちを忘れずに、他人だけでなく自分の権利も尊重しようということを改めて考える機会になっています。

2.名古屋市緑区では

区政運営方針を考える「みどりっちプラン会議」のファシリテートをさせて頂いております。

2018年、2019年と2年は、子どもと一緒に緑区の将来を語り合いました。

(2017年には、企画していなかったのですが、高校生が参加してくれました。とってもうれしい会でした。)

子どもの感想は…

・知らなかった緑区の歴史や伝統を教えてもらった。

・意外と大人と話せた!

大人からは…

・子どもって大人が考えるよりもしっかりしている。

・緑区の将来が楽しみ。

というような感想をいただきました。

このときは、大学生も入ってくれました。小学生、中学j生、高校生がいる中でしたので、とても仲介役として活躍してくれました。

一緒に話し合うと…

緑区の魅力を発信する方法を考えたときには、

・学校の制服を有松絞にしては?

・東京に緑区のアンテナショップをだそう!

・学区のホームページをつくるなら、ぼくが作るよ!

と積極的なアイデアがたくさん出ました。

これは、子どもたちと話し合ったことで、大人も子どももお互いに刺激を受けて、一緒にできることや自分ができることをやろう!という気持ちになってくれたのだと考えます。

大人だけで考えるよりもずっと幅広いアイデアが出ました。

3.浦添市では

沖縄県浦添市で、新しくゆいレールの駅ができました。この中の一つ、経塚駅の前が公園です。

この公園を市民と協働して、業者さんも途中から一緒になってマネジメントしていこう!という話し合いをしています。

前回は大人のワークショップの前に高校生のワークショップを別で行い、高校生のアイデアを大人のアイデアに混ぜて話し合いました。

高校生のアイデアは、自分たちのやっていることを公園でやってみる。小学生に方法を教えてあげながら一緒にやるなど、実現可能性が高く、想像するだけでも楽しそうなものでした。

(もちろん、このアイデアは採用!他にも高校生のアイデアが大人のアイデアの刺激になったようです)

第1回目の高校生のアイデア出し。この前には、先生方が大人のワークショップに参加して、同じステップで進めてくださるという、とてもありがたい、サポートがありました。

さらに、次の回では一緒に話し合う!はずだったのですが、残念なことに高校生は忙しく本番前に帰ることに…

でも、ちゃんとアイデアを出してくれました。

浦添市にあるJICAさんとコラボしてJICA祭りをしよう!というアイデアを自分たちに引き付けて考えてくれました。

国際観光科や国際○○科がある高校ともコラボして一緒にJICA祭りをしよう!

来年にでも実現できそう!(付き添いの先生もやってみよう!とおっしゃってくださいました)

他のアイデアも、もちろん!自分たちでできそうなこと、ちょっと背伸びしたらできるかも、ということを

どうしたら実現できるだろう?どのくらいの期間が必要だろう?と考えていってくれました。

本番のワークショップでは、このアイデアに大人は刺激されたようです。

とても前向きで実現可能性を高めるアイデアがたくさんでました。

それも、自分たちができることもちゃんと書かれていました。(行政にやって!というのではないところがステキ!!)

市民がやる気になった!

従来のワークショップでは、アイデアを実現させる主体は?と聞かれれると

「行政でしょ」ということが多かったような気がします。

頑張って「市民と行政の協働」で、市民が主体というのは少なかったような。

この頃は、自分たち市民もやらなくちゃねという傾向はありましたが、ここまで積極的なアイデアはなかなか…

きっと、市民も自分たちでやらなくては!と思い始めているのですね。

子どもたちが目の前で、まだ少し残っていた壁を楽々と越えてしまったことが、大人を刺激したのではないかな?と感じています。

こうなると、それを受けて立つ!一緒にやっていきましょう!という行政側も励まされますね。

子どもと一緒に話し合うのは、心の壁やしがらみを考えなくてもいいよ、やりたいことをしてみようよと、背中を押してもらえることなのかもしれません。

市民活動団体の交流会をファシリテートしました

2019-09-23 | ブログ

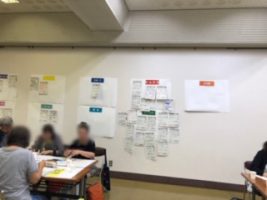

久しぶりに、市民活動団体の交流会をファシリテートする機会をいただきました。

NPO法人さんが指定管理を受託している「市民活動センター」の年に一度の交流会。

これから活動していこうという地域団体の方も参加して、

世代を越えて交流しました。

進め方は

もちろん!ワールドカフェ!!

交流にはピッタリな方法です。

40名以上の方が集まってくださいました。

今回は、最後のハーベストタイムには、「この団体と、こんなことをしてみたい」というシートに記入して壁に貼るということにしました。

たくさんオファーを出しているのは、どんなカテゴリーの団体でしょう?

NPO法人さんとの打ち合わせで、その地域の市民活動団体の状況に沿った進め方としました。

基本の進め方も少し手を入れましたが、しつらえも細やかな配慮がされていました。

始まる前に、一つの団体から複数で参加している方々には事前に話すポイントを共有していただいておいたり、

「こんなことしている団体です」カードを作ったり、

活動のテーマをカテゴリーで分け、さらに色でもわかるようにしたり…

参加した方々が戸惑わないようにさまざまに配慮してくださっていました。

進め方では、自己紹介の時間を区切ったり、話の時間をあらかじめ区切ったりと、とにかく全員が同じ時間話せるように、少し変更しました。

やっぱりお茶とお菓子は必須!

はじめは「お茶をどうぞ」とおススメしても、遠慮してなのか、なかなかお茶コーナーへいらっしゃらない方も多かったのですが、

何度もメンバーチェンジを繰り返すと、だんだん席替えの移動中に水分と甘いものをご自分で補給してくださるようになりました。

(メンバーチェンジの効果がこんなところに出ました!)

もちろん、お菓子も置いてあります。

手作り感が温かいです。

お菓子も自分のものだけ取っていっていた方々も、お茶を補給するときに多めに持っていき、テーブルのみなさんにお配りするという「シェア」も起きてきました。

メンバーチェンジのうれしい効果です。

お茶とお菓子。自分の分だけ持っていくのではなく、

みんなでいただこう!というシェアの気持ちを素直に出すことができるようです。

ここから、一緒に何かをしていこうという気持ちにつながってくれることを祈りつつ…

新しいつながりの場に

いろいろな活動をしている団体さんと話してみると、自分の団体がやりたかったことを得意としている団体、自分たちの活動をより楽しくできるようなワザを持った団体などが、同じ市内にあったんだ、と思われたようです。

特に、「まちづくり」というカテゴリーに入っているコミュニティ団体からのオファーがたくさんありました。

コミュニティの活動と一言で言っても包括的で、さまざまなことを取り扱うので、いろいろな団体とつながる要素をたくさん持っていらっしゃるのだということを感じました。

会場内のあちこちで(全員が)このような姿が見られました。

「NPOとコミュニティ」NPO法ができて以来、どうやって協働するのか?というのが課題となっていた時期があります。こんな風に交流会をしてみると、案外、簡単に解決していたのかもしれません。

NPO(法人でなくても)の持つ専門性が地域コミュニティという舞台で活躍できる。

ステキな一歩が踏み出せました。

お互いのニーズを知り、できることを分け合う。こんな素敵な場に居合わせることができて、幸せでした。

善光寺界隈、まちあるきが楽しい

2019-09-11 | ブログ

長野市に行ってきました。

善光寺の門前町として発展した、長野市。

長野駅から善光寺までの大通り=参道はとても賑やかで、文化の香りのする通りでした。

建立当時からの営みがしのばれます。

善光寺参道

参道を善光寺へ向かっていくと歌舞伎座のような京都の南座のような…

文化度の高さがわかる建物もありました。

通りの街灯も参道らしい雰囲気をもっています。

善光寺に最も近い仲見世通りは、古い建物を生かした佇まいになっていました。

タイムスリップしたような街並みにです。

一つ一つが誇りをもって建っているようで、その思いが伝わってくるようで、歩いていてとても気持ちのよい場所でした。

仲見世通りにありました。ホテルのようです。

昔は社交場だったとか。現役で活躍しているのが、なんだかうれしい。

エリアをリノベーション

参道の中に、「ぱてぃお大門」という一角がありました。

この道は外につながっています

蔵楽の庭(くらのにわ)がコンセプトで、空き家となった商家、空き蔵が集まっていたこの地を町並み保全のために地元の有志組織が有限会社を立ち上げ、土地を取得。

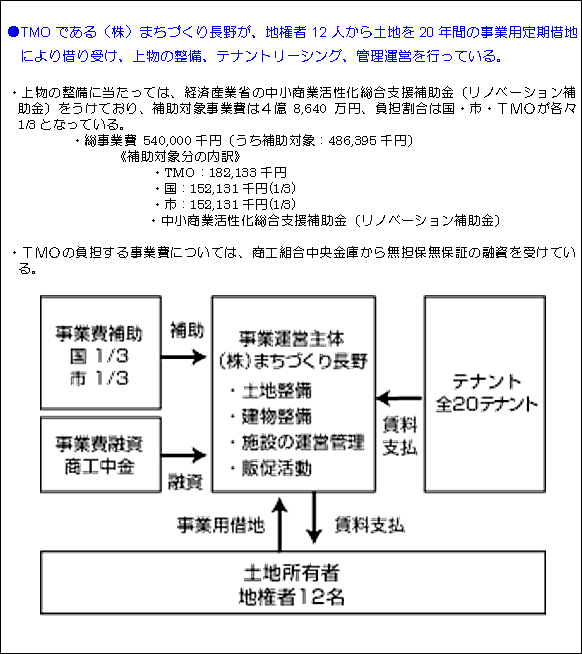

その後、TMO(タウンマネジメント会社:まちづくり会社と呼ばれることが多いです)の(株)まちづくり長野が中心になってリノベーションを進め、事業をスタートさせたそうです。

(http://www.toshimirai.jp/machidukuri/t16_daimon.html)

一角の中にはいくつかの小路があり、飲食店や雑貨店なども入っており、歩くのが楽しいエリアになっていました。

小路は外の道につながっていて、いろいろな所から出入りができます。どの道がどこへつながっていくのか?散策が楽しくなります。

残念なことに、夕方18時ころ歩きましたので、閉まっている店舗が多く、にぎわいの雰囲気を楽しむのはできませんでした。

(にぎわっているところを歩いてみたい)

リノベーション、もう一件

長野駅から県庁方面に向けて歩いているときに、3軒つながった長屋(テラスハウス)が揃ってリノベーションされており、道から見える範囲でも若い店主とお客さんが入っていました。

カフェとクラフトのお店、花屋もありました。

3軒連なってリノベーション!とはいかなくても、ところどころのお店をリノベーションして営業しているような店舗もいくつかありました。

長野市はリノベーション先進地だったのです!

用水が張り巡らされているようで、水の流れる音も聞こえました。

(その昔は、川から水を引いてきて水田を潤していたそうです)

わかりにくいですが、川から引いてきた水が建物の左斜め上にある石で二手に分けられています。

細い小路、用水路(と水の音)

まちあるきが楽しい長野市街地でした。

農業遺産もあります

長野県庁の庭に、分水工(ぶんすいこう)というらしいのですが、水を分ける装置がありました。

お話を伺うと、水は昔から大切なもので、地元の人々で水利権を分け合い、その割合で水がいきわたるように用水を分水工で分けていたとのことでした。

水利ってこんな知恵を生むほどの大切なことなのだと分かりました。(河川の権利が入り組んでいるのも仕方ないのかもしれません)

長野県にはたくさんの円筒分水工があり、農業遺産としてなっているそうです。

https://www.iijan.or.jp/oishii/topics/pastreports/nogyoisan/post-2069.php

古いものを大事にして、新しく活用している長野。

まだまだ、奥が深いです。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370