「五宝の滝」でマイナスイオン三昧

2016-11-14 | ブログ

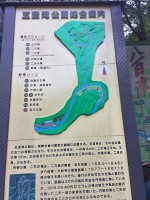

岐阜県八百津町にある「五宝の滝」

先日、初めて行ってまいりました。名前の通り5つの滝があり、マイナスイオンもたっぷりでした。

五宝の滝(http://www.kankou-gifu.jp/spot/4224/)は、宮本武蔵が修行したと言われている、全長80mの三段の滝を中心として2つの滝があります。

滝の音がさわやかで、水がとてもきれいな場所で、ゆっくり歩いて2時間ほどでした。

入口から少し歩いたところまでは、なだらかな道でした。そこには、風穴のような祠のような場所がありました。

残念ながら、看板が無かったので何かはわかりませんでしたが、近くで声を出すととても響きます。もしかしたら、宮本武蔵も声を出して、響くのを楽しんだのでは?

次に遭遇したのは、亀岩。これは命名されていませんでしたが、亀の顔にとても似ています。この山全体が亀で、ここに顔を出しているのでは?と思えるほどです。亀が目をつむって笑っているように見えませんか?

3段の滝の一番下(3の滝)まで来ると、そそり立つような滝を登っていくような道や橋を歩きました。

そして、2の滝、1の滝へ。

滝つぼまで行ける、とても美しいのですが、親しめる滝でした。

見上げる滝は迫力満点!

この滝を階段を使って登っていきます。大変急で、手すりがほしい!と思いました。慎重にしんちょうに…

この後、山の頂上へ辿り着き、下りながら

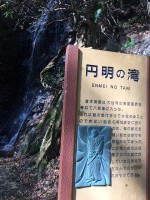

円明の滝へ。その後二天の滝。

ゆっくりと写真を撮ったり、自分たちの名所を見つけて命名したりと楽しい散策となりました。

山から下りてくると、やはりお腹も満たしたくなります。

登山口に食事をするところがありました。

ここで、美味しい松茸ご飯、土瓶蒸し、子持ち鮎の塩焼きをいただきました。金額はとってもお財布に優しい。

地元でマツタケが採れるようで、土瓶蒸しにはごろごろ入っていました。

こんなに贅沢な時間と食事で、とても幸せを感じますよね。

自然の中で、自分たちで楽しみを見つけながら、さわやかな空気に触れ、自分を開放する。そして、自然の恵みをいただくというのは、とても贅沢な時間を過ごせるのだなぁとしみじみ感じました。

こんな素敵なスポットには、たくさんの人に知ってほしいし、来てほしいなと思いました。バイクのツーリングする方々には親しまれる場所のようで、この日はバイクが数十台で参集し、滝から下りてきたところにある公園のカフェで集いがあったようです。カフェが貸し切りになっていました。ツーリングは、日本人だけではなく外国の方も混ざっていました。自然を楽しむツーリングには、言葉を越えたコミュニケーションを促進する力もあるのですね。

後で、美濃加茂生まれ、美濃加茂育ちの方からは、「小さいころからよく行くスポットだよ。」と教えていただきました。岡崎に住む私たちからすると、豊田市足助(http://asuke.info)や岡崎市くらがり渓谷(http://www.kuragari.jp)のようなものなのかもしれません。地元の人は毎年といわず、季節ごとに訪れる場所。こういう場所が「憩いの場所」で、心に残る、そして地域への愛着が育まれる場所なのかもしれません。

ファシリテーション・グラフィック、こんな場面でも!

2016-10-21 | ブログ

ファシリテーションの基本的なスキルの一つに、「ファシリテーション・グラフィック」というものがあります。

略して「ファシグラ」です。

ファシリテーションは、促す、容易にする、引き出すという意味です。

グラフィックは、視覚化することです。

となると、ファシリテーション・グラフィックは、視覚化することで、話し合いを促したり、容易にしたり、意見などを引き出したりする、ということになりますよね。

FAJ(日本ファシリテーション協会 https://www.faj.or.jp)の中でも、「会議を変えたいなら、、まずはファシグラからやってみようよ」と言われています。

先日、こんな場面でも、お役に立つのだなぁと思ったことがありましたので、ご紹介します。

自治体の外部評価委員会にて

ある自治体で、大学の先生のお手伝い(事務局)として、外部評価委員会に参加しました。

住民委員の方々、学識の先生方6人が自治体の行っている8つの事業について、評価するというものです。

蓮舫さんの「2番目じゃだめなんですか?」で記憶に残る「事業仕分け」とは異なるもので、

じっくりとその事業の背景や現状などを掘り下げていき、

自治体のお金の遣い方をより意味のあるものにするために、内容を変更しては?とか、評価の指標をもう一度考え直しては?

ということを意見交換していらっしゃいました。

ファシグラの場面

まずは、実行している部署からの説明。

その後、質疑応答、意見交換がありました。

それを休憩、お昼を挟んで8回繰り返します。

このとき会場には、なんと、すでにホワイトボードが用意されておりまして…

この、質疑応答、意見交換のときに、ファシグラをしました。

意見交換はテンポよく進んでいましたが、テンポが良いのはファシグラが忙しいということでもあり、ついていくことで精一杯でした。

(久しぶりに、いっぱい、いっぱいで、1事業終わると、のどが渇いてしまうという状態でした)

ファシグラ中、たまに、行政の方が見てくださったのはわかったのですが、評価委員の方はちらっとみてくださっているのかな?という程度だと認識していました。

1クール終わってから、説明した部署の方が写真を撮っていかれるのは拝見して、少しはお役に立ったんだと喜んでいたのですが…

2日間終わったあと、ふりかえりのお茶をしているときに、学識の先生から

「住民委員の方が、ホワイトボード、よく書けているね、と褒めていたよ。」

「あれだけの時間で、要点を抑えながら書いていくのはたいへんでしたね」

と言われ、とうれしくなりました。

また、報告書を作成するときも、ファシグラのお陰で、とても捗りました。

要点がメモしてあるので、そこから言葉を拾っていくと、とても効率がよいようです。

ファシグラはいろいろな場面で活用できるスキルだなぁと、改めて思いました。

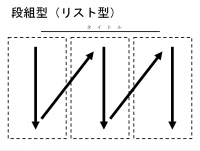

今回はリスト型でとりあえず、書いていく!という方針で書きました。

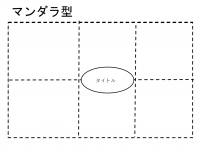

次回があるのであれば、マンダラ型に挑戦してみよう!と思いました。

(たぶん、委員のみなさん、驚かれますね!少し楽しみでもあります。)

このところ、原点回帰ではないのですが、基本をもう一度おさらいしてみようと勉強会も始めました。

こんなに堅い場面でも使える!ということが分かりましたので、

ファシグラについて

①もっと、様々な場面で使ってみよう!

②腕を磨こう!

③基本をマスターしよう!

に取組んでいきます。

ご支援、よろしくお願いいたします。

ファシリテーションの基礎、学んでます。(KJ法)

2016-09-30 | ブログ

先日、ファシリテーター仲間で、ファシリテーションの原点回帰、基本の「き」を学び直そう!ということになり、早速勉強会を始めました。

まずは、ブレーンストーミング。ブレストと言えば…おなじみのKJ法から。

改めて自分が参加者として体験してみると、たくさんの気づきがありました。

備忘録としてお伝えします。

KJ法とは?

考案した川喜田(K)二郎(J)さんのイニシャルからKJ法と呼ばれています。

(www.shikoku-np.co.jpより)

ワークショップなどで付箋紙を使って、親和図をつくることを一般的に「KJ法」と呼んでいます。

ただ、本来は詳細なお作法があるそうで、そのお作法に則ったものをKJ法、その他のものは親和図法と呼ぶのが正しいそうです。

特定非営利活動法人日本ファシリテーション協会(FAJ https://www.faj.or.jp)で学び始めた頃、川喜田二郎塾でそのお作法を習得した方から丁寧に教えていただいたことがあります。

そのときに印象に残ったこととその後の+αの体験を踏まえて、自分なりの親和図法ができていきました。ただ、できるだけ基本に忠実に!できるだけ大枠ははずさないように心掛けて活用しています。

KJ法は発想法

川喜田二郎さんのKJ法についてお書きになった著書のタイトルは『発想法』『続・発想法』です。単純に整理法ではないのです。

アマゾンのHPより

https://www.amazon.co.jp/発想法―創造性開発のために-中公新書-136-川喜田-二郎/dp/4121001362/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1475157897&sr=1-1&keywords=発想法

アマゾンのHPより

https://www.amazon.co.jp/続・発想法―KJ法の展開と応用-中公新書-210-川喜田-二郎/dp/4121002105/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1475157897&sr=1-3&keywords=発想法

お作法通りにやっていくと新しい発想が出てくるはず!なのですね。

進め方

私なりにアレンジしてしまった方法ですが、以下のように進めます。

①カード1枚に一つの事項を記入する。

②書くときの文末は、体言止めではなく、動詞・形容詞・形容動詞で。

③グルーピングして見出しを付ける時もセンテンスで。

④グルーピングは1回ではなく、何度も繰り返す。(一度使った見出しは使わない)

自分がやっても、セミナーなどでお伝えしても、②からつまずきます。ついつい体言止めになってしまい、気が付いたときに修正しています。問いかけの仕方によることもあるようです。

③も結構難しいです。動詞などで表現しようとすると、カードに書かれた意味を書いた人に聴き、その本質に迫っていかないとセンテンスにはなりません。

④これが一番難しい気がします。③で、グループの中の人に聴いてグルーピング、よくよく考えて体言止めでない見出しを付けたのです。それをさらっと忘れて(崩して?)新しいセンテンスを考えなくてはなりません。③のときの言葉が頭に残っていて、そちらに引かれてしまいがちですし、まずは途方にくれます。

既成概念をはずしていく作業なのかもしれません。

そこから、発想がでてくるのかも!

ふりかえり

今回は、2回のグルーピングで終わってしまいました。新しい見出しをつけるのは時間がかかります。何を手掛かりにしていくのか?が突破口になります。

一度目の見出しと2度目の見出しを比較すると、2度目の方がより深く、本質に迫っているような気がします。それは、見出しを考えていくときにも、1回目よりもさらに深く対話することになるからでしょう。

今回はテーマを「ファシリテーション」の話題にしたからだと理解していますが、2度目の見出しをみると、ファシリテーションの目指すところが出てきました。

例えば「違いを受け止める」「引き出す」「人を尊重する」などの言葉がでてきたのです。これを見て、「ファシリテーションとは〇〇だ」、とよく言っていることだと驚きました。

そして、2回目にできた見出しを見ていると、その見出しから発想して付箋紙を足していきたくなりました。その時は時間の都合でしませんでしたが、きっと新たな付箋紙がぐっと増えたはずです。

基本に忠実にやってみると、KJ法は「発想法」というのが分かってきました。

また、『続・発想法』で、川喜田二郎さんはKJ法は民主主義を促進するとおっしゃっています。

以下、川喜田先生の本から引用します。

「実際にやってみた人に対して、直接に働きかける効果をもち、自分の内面に、ある力強い喜びを感ずる。この喜びは創造的体験そのものといってよい。その結果、心の病を治すという役割を担ったり、仕事に対して猛然とやる気を巻き起こす」(『続・発想法』1970、p4)

さらに、この方法が普及すると「大多数の人々にやる気を起こさせ、人材教育に役立つこと、それが組織の変革につながる(『続・発想法』1970、p4)」。組織変革は、社会変革につながり、民主主義を健全に育てることにつながっていく。

「現場の経験を活用できることである。真の権威の源泉は現場の事実の中にある。この点が今日、とくに、徹底的に強調されねばならない。(『続・発想法』1970、p5)」として現場主義を貫くための手法ともなっている。

カードを書いたり、整理したりすることは、参加意識を芽生えさせ、自分事となります。そうなると、物事への関心が高まり参加意欲がわいてきます。参加意欲がわくと積極的にさまざまなことに関わっていこうとします。そのときには自分で考え、行動するようになっています。真の権威は現場であり、民衆一人一人にあるとすれば、自分事として考えることは民主主義には欠かせない要素となります。

というような事かと思います。

KJ法を活用すれば、新しい発想と自分事として考えることが身についてくるようです。

ワークショップをするときには、参加者のみなさんにちゃんとKJ法をご説明して、時間をとりたいと思いました。

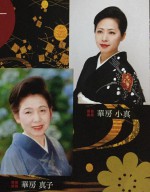

伝統文化(端唄、小唄)を聞いてきました

2016-09-21 | ブログ

3連休の最終日、名古屋市東区に「文化のみち二葉館」という建物があります。

明治時代に海外でも活躍、絶賛されていた、日本初の女優 川上貞奴(マダム貞奴)が建てた洋館です。

貞奴は、川上音二郎の妻でアメリカ興業に同行し、現地でピンチヒッターとして舞台に立ったようです。これが日本初の女優の始まりだったとか。

(https://ja.wikipedia.org/wiki/川上貞奴)

そして、女性起業家でもあったのです。

音二郎が亡くなった後、女優を引退。後に木曽川で水力発電の会社を二番目の夫となる福沢桃介とともに設立しました。

その彼女が福沢桃介と住んでいたのが、二葉館です。当時は二葉御殿と呼ばれていたそうです。

館の数か所の窓にはめ込まれているステンドグラスがとても素晴らしい、素敵な女性を忍ばせる建物です。

明治時代から大正時代の建物と照明には心惹かれるものがあります。

その中で、端唄と小唄の会がありました。

二葉館1階にステンドグラスのホールがあり、そこで催されました。

初めて聞いたのですが、とっても興味深いものでした。

唄のはじめに内容や由来の解説をしてくださったので、唄の言葉も理解できました。タイトルが「男が唄う女心、女が唄う男心」とあるように、少し艶っぽい唄でした。

すっと心に入ってきて、くすっと笑えたり、状況を想像して当時を思い描いてみたりと唄を聞いている時もとても楽しい時間でした。

最後の演目は、「貞奴」という華房真子、小真師匠がお創りになった唄でした。貞奴が住んでいた建物で貞奴の唄を唄うという素敵な企画です。

一緒にうたおうというコーナーがあったのですが、初めて聞くのになぜか口ずさめてしまうのです。聞きに来ていたお客様方が大きな声で唄っていらしたお陰です。みなさん、師匠方のファンなのでしょうね。(ファンという表現は正しくないですね)

ご出演は、華房流の創始者真子師匠をはじめとする小真師匠とお弟子さん方。

小真師匠とご縁があったのですが、普段はとても気さくで気風のいい女性です。

演奏中もそのお人柄がでていらっしゃいました。ふだんに増しての目力とお腹から出している声量が本当に素晴らしく、端唄・小唄の世界に引き込まれて時間が経つのを忘れておりました。

舞台ではさらりと演奏していらっしゃいましたが、伝統芸能を受け継いで、発展させていくのには、想像できないくらいの精進を重ねていらっしゃるのだろうなと思いました。

師匠方の舞台を拝見して、足元に及ばなくてもファシリテーターを続けていくためにも、人間としても、見習って精進しなくては!と思いました。

合意形成のツールがまた一つ!

2016-09-13 | ブログ

先日、インフォーマルな勉強会にお招きいただきました。

若手の職員さんにいろいろな勉強の機会を!と先輩方が企画していらっしゃるそうです。

(そのようなお話を聞くだけで、感動してしまうのですが…)

その方々に「マインドマップで合意形成を体験するのに、ちょっとレクチャーしてね」と言われれば、「お役に立つのでしたら、よろこんで!」となってしまいますよね。

ということで、ワクワク気分でお邪魔しました。

せっかくなので、楽しいお題がいいね!ということになり、「20XX年宇宙の旅」をテーマにしました。

マインドマップを作り、それを見ながら宇宙の旅に行くか?止めるか?の合意形成をする、というものです。

進め方は

レクチャー

描いてみよう①(まずは、一人&単色で)

描いてみよう②(お題をテーマに一人&単色で)

グループで描こう!みんなのアイディアを一つに。

宇宙旅行に行くor 行かないを決めよう!

全体共有(ぐるぐるポスターセッション)

ふりかえり

座学から全体共有まで90分で終わらせるという会でしたので、未消化なのでは?と心配しました。

しかし、さすがに期待の若手のみなさん!見事にこなして結論まで出してくださいました。

*ぐるぐるポスターセッションは、オリジナルの全体共有の方法です。(ネーミング、気に入ってます)

2分で1セッションとします。各テーブルでプレゼン(1分30秒)、プレゼンを聞いて感想やアイディアを付箋紙に記入して、模造紙に貼る(30秒)

このセッションを全員がすべてのグループのプレゼンを聞くまで繰り返します。

この方法は、コツがわかると楽しいそうです。ご高齢の方でもちゃんとこなしてくださいます。

ある方からは、「絶対に時間内にやるぞ!と燃えます」と評価していただきました。達成感もあるようです。

この勉強会で学んだことは

マインドマップをグループで作ると、

・課題や期待、リスクやその克服の方法などが一覧できるので、全体像を理解しやすい。

・全体の中で、何が(どこが)話題となっているのかがわかりやすい。

・話が深まったのはどの分野で、関心がどこにあるのか?が一見できる。

アイディアのどこが不足しているのか。それは、本当に不足なのか?が視覚化できる。

・結論に対して納得度が高い。

ということがわかりました。

ワールドカフェの最後のハーベスト・タイムに参加者全員で一つのマインドマップを描いて、一体感を感じていただけるように活用しています。

また、数回続くワークショップの成果を一覧にして、不足している部分などを検討していただく場面にも活用しています。

今回は、企画した方々、参加した方々から、さらに新しい使い方を教えていただきました。

今後にむけて

本当にいろいろな場面で、マインドマップが使えるのだと改めて納得しました。これからも、少しずつ挑戦しながら、使いこなしていきたいと思います。

勉強会直後には、「この方法だと、アイディアがどんどん出るね!」との感想をいただきました。

勉強会の翌々日にも、「今まで、うまく整理して説明できなかったことが、マインドマップを描いてみたら、スッキリしたよ。」とうれしいコメントをいただきました。

うれしいお言葉です。

私のほうこそ、新しいことに挑戦でき、学びの多い、とても貴重な機会となりました。

このような機会をくださったことに感謝します。

*どうやら、本当に宇宙旅行ができるようです。費用はお高いのですが、旅する人もいるのですね!

いつの間にか、そんな時代になっていました。

(帰ってきたウルトラマン、ウケないはずです。知らない世代の方が多いのですから・・・)

複数の旅行会社が企画しています。

http://shinhakken-blog.seesaa.net/article/417186751.html(宇宙旅行についてのブログ)

http://www.jtb.co.jp/space/(JTBさん)

http://spacetravel.jp/about/(宇宙旅行専門の旅行代理店さん?)

http://www.club-t.com/space/(クラブツーリズムさん)

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370