知多半島のまちある記

2016-03-31 | ブログ

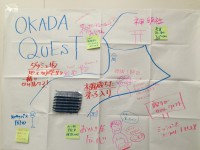

「お知らせ」でご案内しました、JYM39(自治体連携による、夢のある、まちづくりを、39の自治体で)のプロジェクトの一つ、「しられざるみりょく発信」の第一段階は、まちあるきをして「しられざるみりょく」を発見することでした。

愛知県の知多半島を4つのグループに分かれて行いました。

私は、「知」のコースに参加。東海市の太田川の駅に集合して、モーニング兼作戦会議。

(モーニングは、プロジェクトの中にあったモーニング・ジャーニーの下見も兼ねています)

コースは(1)~(3)でした。

(1)太田川駅周辺

愛知県では手土産に最適の品の一つ、高級エビせんべい「ゆかり」を作っている「坂角総本店」の本店が徒歩圏にある!との情報を得て、見学。

(2)名鉄常滑線で「朝倉」駅下車、バスで「岡田」地区へ

ここで、昼食とまちあるき

(3)最後に半田市にある赤レンガ建物に集合

昨年の夏に「浴衣美人プロジェクト」を行った場所です。

(本当は、その後、常滑経由で赤レンガ建物に集合でしたが、常滑経由する時間がなくなってしまい、太田川に戻って半田の住吉駅へ)

岡田地区は、知多木綿の産地として有名で、織布で栄えた地区とのことです。江戸時代には知多晒(ちたさらし)として一番の生産高だったようです。

http://okadamachinami.com/chitamomen/

知多市岡田地区

「登り」という名の交差点を入っていくとすぐに、なまこ壁(http://namakokabe.com/namakowall)の蔵があり、その横に、今回の一番のオススメ「木綿蔵ちた」があります。

http://okadamachinami.com/midokoro/machinami/momengura/

その中では機織り体験ができます。

この体験がオススメなのです。

体験というと、インストラクターの方がいらして優しく教えてくださるというイメージですよね?

ところが!ここでは、厳しくもていねいなご指導をしてくださるインストラクターのおあばあさま(という言い方は良くありませんね。職人さん)がいらっしゃいました。

15分くらいでコースターができると言われたにもかかわらず…

丁寧なご指導が20分ほどあり、長さの半分近くを説明を加えながら織ってくださるのです。

ただ、その説明は、指導というのが近く、体験というよりも「一日弟子入り」というイメージでした。

ご指導に従って織っていくと、「あら、その手つき、いいわね」「あれ?そこは、そんなやり方で良かったの?」とチェックが入ります。

お陰さまでいっぱしの職人になれた気分になれました。

体験を楽しむ、というよりも、その方のご指導、やり取りを楽しむ時間となりました。

旅の思い出は、景色だけでなく、そこでの人との会話であったり体験であったりのほうが印象が強く残り、また行ってあの人に会いたい!と思うのだなぁと実感しました。

次回は、ランチョンマットに挑戦!

②岡田神明社へ

そして、明治に建てられた郵便局を見ながら、坂を上がっていきますと・・・

丘の上に社がみえます。

あの社に行ってみよう!

ところが、目標物は見えているものの、道が行き止まりだったり、違うところに出たり…というプチ迷路を楽しみながら、なんとかたどり着きました。

なんと、海抜3mから45mまでの急な勾配の道を上がっていったのでした。

途中から見る景色も一見の価値あり!です。

そしてたどり着いたのが「岡田神明社」。http://okadamachinami.com/midokoro/machinami/shinmeisya/

こんな丘の頂上にこんなに立派な神社があるというのが不思議でした。昔の人のパワーを感じました。

不思議なことに、本殿の横にあるお社の参道の真ん中ににユーカリの巨木がありました。

神社にユーカリというのは初めてでした。また、参道の真ん中にどーんと立っていることにも驚きました。

ホームページにはその謎の答えはなく…より一層なミステリーです。

③ダッシュ坂

帰る時間が迫ってきたので、急いでバス停へ。

その坂の急なこと!

つま先立ちで降りるようなの坂です。

この坂を「きゃ~」と言いながら、(たぶん地元の)小学生5~6人が駆け下りていきました。

こんな急な坂を走ったら止まりません。大人は怖くてできないのですが、小学生の運動神経にまたまた驚いたのでした。

この小学生を見て「ダッシュ坂」と勝手に名付けました。

いろいろな見どころはまだまだあったのですが、時間が無くなり…

やむなく集合場所、半田へ向かいましたが、一日かけてじっくりと歩いてみたいまちでした。

江戸時代から明治にかけて栄えたという知多木綿。自動化の波に飲まれて衰退してしまいましたが、繊細で素朴な知多木綿の誇りを感じるエリアでした。

知多木綿の着物を着てみたい!(ザバッと洗ってもよさそうな丈夫で、繊細な織物でした。)

最後に、赤レンガ建物でグループワークを行い、知られざる魅力をまとめました。

「知」コースは、人とのふれあいを中心にしたコースとしました。知多木綿体験の師匠、おかき屋 辰心の名物おじいさん、神明社あたりで気軽に声をかけてくれた地元のおじいさん、そして、ダッシュ坂を駆け下りた小学生。

たくさんの驚きとともに楽しみ方を教えていただきました。

ありがとうございました。

自治を考えるワークショップ第3回、最後はいろいろな世代で!

2016-03-26 | ブログ

3月19日に今年度3回目となります、東浦町での「自治を考えるワークショップ」でファシリテーターを務めさせていただきました。

第1回は中高生、第2回は子育て世代のママ&パパ、第3回目は中高生+ママ&パパ、そして一般(と言う表現も少し疑問ですが)の方々といろいろな世代の方にお集まりいただいて、話し合いました。

テーマは交流

話し合うタイトルは、第1回、第2回と続けた中で、「交流」という言葉が共通の言葉として浮かび上がってきました。

「自治」と「交流」…

一見、関係がないような気もします。

「自治」は自分で決めて行動するという一面を持っています。自分で決めて自分で行動する。それは、まずは自立した個人として必要なことですよね。

ただ、その先に何かを変えたいとか、社会を変えていくムーブメントにまでしていこうと考えると、一人ではできません。複数のそれも多くの賛同者が必要になってきます。

社会を変えるためには、他の人を巻き込むことが必要なのです。

となると、巻き込んだり、仲間・賛同者を増やしたりするためにも「交流」が必要になってきます。

それだけではなく、もちろん人として他人と交流することはよりよく生きるためにも重要なことですよね。

dancing manという動画があります。一人が踊っているとそれに共感して隣で一緒に踊り出す人、それをみて周囲の人々が巻き込まれていくという様子が写っています。コアな部分の人のたゆまぬ努力が重要なのかなと思います。

進行は

さて、シンポジウムの進行にもどりますね。

進め方は、前2回とほぼ同じとしました。慣れない場でのアドリブにまだ強くない中高生(緊張していますので)がたくさん参加してくださるので大きく変えない方が安心して参加できるかなと考えました。

1.アイスブレイク 共通点探し

2.話題提供 町長、参加してくださった高校生代表、ママ&パパの代表のみなさんから、ご参加くださったワークショップのことやご自分の感想などをお話しいただきました。

3.対話 ワールドカフェ方式で進めました。

4.ハーベスト まとめは、交流するためにしたいこと、交流するとこんな東浦になるのでは?ということを書いて壁に貼り、

町長と会場で、貼ってあるものを見ながら対話をしました。

交流することの大切さを感じました

中高生の中には、「ちょっと難しかった」というコメントもありました。

たぶん、世代が違う人との交流経験があまりない中で、いきなり「交流するとどんな素敵なことがあるでしょう?」というような問いかけでしたので、難しかったのだなと思いました。

話しづらそうにしている中学生に聞いてみたところ、隣の家の大人に声をかけられた経験がない、近所の人の顔を知らない、というような答えが返ってきました。さらには、親と先生以外の大人と話したことがないという中高生少なからずいました。

そんな状況で、よく頑張って大人と話してくれました。

きっと大切な経験になったのではないかなと思います。(会場には90歳を過ぎた方も!)

大人にとっても、学生と直接話をする機会はめったにないのではないでしょうか?

参加してくださったみなさんが、世代が異なり普段交流しない世代の人と、ちょっと話しづらい中、ちょっと難しいことを対話してくださいました。

とっても素敵な時間が流れていたと思います。

最後に

今年度、3回にわたって「自治を考えるワークショップ」のファシリテーターを務めさせていただきました。

いろいろな世代の方々とほんわかと、ちょっと難しい、でも話しておきたいことをお話しする機会を設けることができました。

そこから、私自身もたくさんの気づきと学びがありました。

これも、アドリブにもかかわらず名ファシリテーターとなってくださった東浦町長さまはじめ、私の意見を尊重して、さらに演出も上乗せしてくださった職員のみなさま、そして、なによりも参加してくださった町民のみなさまからの賜物と思っています。

とてもすてきな時間をありがとうございました。

一緒に食べることは強力なアイスブレイクになる!

2016-03-14 | ブログ

先日、一緒に何かをしながら時間を共有することの大切さとパワーを実感しました。

「一宿一飯」「同じ釜の飯を食う」と言われています。やはり、一緒に食べるという時間は昔から何かを生み出す場であったのですね。

昨年度からお手伝いさせていただいてきた地区で、この1年間の各町内でどのように防災に取り組んできたかの報告会をしました。

もちろん、報告をする、聞くだけではなく来年度の取り組みについて考えるという会です。

そこで、防災つながりで「サバイバルごはん」の試食タイムを設けました。

普段は、お茶とお菓子の用意はあるのですが、手を付けない方もいらっしゃいます。

今回は、みなさん、試食してくださり、その後の話し合いもたいへん盛り上がりました。

その様子をご報告します。

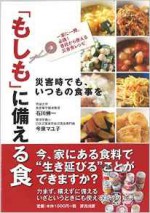

サバイバルごはんとは?

3.11のとき、ライフラインの復活まで時間がかかったり、避難所生活が続いたりして、通常の料理を食べることは難しい状態がありました。

支援の薬・物資が来るまで3日かかったと、先日のシンポジウムの内科医の方がおっしゃっていました。(やはり、3日なのですね)http://social-acty.com/blog/1506/

この間も食べなくてはならない!のですが、ガスや電気が使えないとなると、通常のお料理は作れません。カセットコンロがあっても、いつライフラインが戻るか?を考えると燃料を節約したいですよね。

そこで、「サバイバルごはん」なのです。

火と水をできるだけ使わずに料理します。(キャンプに近いと思ったことは以前のブログでも http://social-acty.com/blog/date/2015/09/)

空き缶を小さな竈(かまど)にしたり、一人分をポリ袋に入れて火を通したり(水を汚さないようにすれば、何度でも同じ水が使えます)、火を使わずに、水も最小限にしてポリ袋でクッキングしたり、と様々な工夫でごはんを作ります。

カロリーだけでなく形態も通常の食事に近いものを食べたい、作りたいと思うのではないでしょうか?

非常時だからこそ、普段の食事をすることが大切で、気持ちを落ち着ける大きな要素になるのだと思います。

平時であっても、落ち込んだときに美味しい食事をすると、人心地がつくことってありますよね。

サバイバルごはん(略してサバめし)を作ること、食べることにも普段から慣れていたいものです。

*サバめしを3日続けたらストレスがたまりました。レシピを見ながらチャレンジしていたのですが、だんだんとその行為に疲れてきて、ちゃんと火を使う、いつもの料理をしたくなったのです。いきなり3日続けたのが原因かと思いました。しかし、被災したら強制的にそのような状態になってしまうことを考えると、普段から少しずつ慣れておくことが大切なのだと思いました。

報告会では

5テーブルありましたので、ご飯もの5種類、サバめし5種類としました。

(各テーブルに ご飯もの1種類+サバめし1種類としました。)

・火を使わずにできるポリ袋クッキング(3種)

・お湯だけ使わせていただいて α化米、じゃがりこマッシュポテト、フルーツゼリー

参加してくださったみなさんにも、ポリ袋をもんだり、じゃがりこを混ぜたりというお仕事をしていただきました。

これは、防災を自分事にしていただきたかったから、特に高齢の男性には女性でなくても食事をつくることはできることを体験していただきたかったからなのですが、違う効果もあったようです。

例えば

じゃがりこマッシュポテトの作り方を説明していると、そこにいた女性が「やったことあるわよ」とお名乗り出てくださり、彼女のご指導のもとでそのテーブルの方は、マッシュポテトを作ってくださいました。

ポリ袋で混ぜるテーブルでは、高齢の男性も喜んでやってくださいました。(特に、普段のワークショップでは、一人舞台の方も頑張って参加してくださったことに、驚きました。)

みなさん、真面目に美味しくしようと取り組んでくださいました。

というようなことが各テーブルで起こっていました。

アイスブレイクとして

テーブルごとにメニューを変えましたので、他のテーブルは何を作っているのか?気になったり、こうするといいよというような会話がはずむ、素敵なアイスブレイクになりました。

(いえ、通常のアイスブレイクよりも数段、盛り上がりました。)

普段、あまり話をしない女性も、指導的な立場になり、その姿勢は最後まで続いていました。これは発見です。

試食タイムでは、そのテーブルで作ったメニュー+α化米(1種類)を置き、他のテーブルには何があるのか?はそこに行ってみないとわからないというセッティングにしました。ということで、まずは、自分のテーブルで試食、次に他のテーブルを回って試食をしました。

ここでも、立食パーティ+メニューの評価となり、知らない間に隣にいる人と話すというアイスブレイクになっていました。

(実は、これほどの盛り上がりは想定していませんでした。食べることの大切さ、一緒に食べるという行為の威力を体感しました。)

また、自分たちのいるテーブルの人が食べるだけでなく、会場にいる全員が自分が作ったものを食べているという実感がありますので、自分の行為は社会に貢献しているという喜びもあったようです。

そして、食べた人たちが「美味しいね」「これ普段でもいいね」「どんな風につくったのかな」などと楽しく会話しているのをみると、貢献したことがさらに身に沁みてきたようです。

これらも想定外の効果でした。

そして、その後の話し合いでも試食の盛り上がりは継続しており、とても活発な意見交換となりました。

来年度の取り組みにも反映

サバイバルごはんの試食と男性も結構やってくれるという実感から、素敵なアイディアも出てきました。

とても、うれしいアイディアは…

避難訓練、炊き出しというと準備からお給仕、かたづけまで女性に負担がかかるので、女性の参加が少なかった。

サバイバルごはんなら男性もできるので、女性の負担が少ないから、女性に声をかけやすくなる。

いっそのこと、避難訓練をサバ飯ブッフェにしたらいいのでは?

しかも、防災農園でとれた野菜を使えば、費用も少なくて済む。どんな野菜を栽培すればいいかしら?

防災農園ツアーしてもいいね!

と女性がきらきらとして提案していくださいました。

この他にも、サバイバルごはんを使って、防災に町内の人を巻き込もうというアイディが出ていました。

食べることの力は大きいことを実感しました。

ファシリテーターとしても

試食した方に味のご感想を聞くと、「あれが一番おいしかった」とか「これも美味しい」とか「どうやって作ったのかした?」と言われるととてもうれしかっったのです。喜んでいただけてこちらもうれしく、メニュー選びは間違っていなかったと安心したりと、いつもと違ううれしさがありました。きっと、貢献できたという実感があったからなのでしょうね。ポリ袋クッキングしてくださったみなさまと同じ喜びを経験できたのかもしれません。

ということは、参加者のみなさんとファシリテーターが同じ気持ちを共有できたことがうれしかったのかも。

地域で行う「防災」のシンポジウム

2016-02-22 | ブログ

シンポジウムというと、行政やNPO法人、大学などが主催するものとというイメージがありました。

ところが、地域の自治組織でもシンポジウムを主催(企画から運営までも)することがあるのです。地域の底力、市民力の高さを感じました。

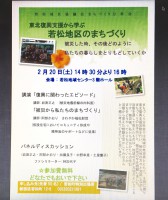

今回、新宿区若松地区協議会、まちづくり分科会が主催するシンポジウムにファシリテーターとして呼んでいただく機会がありました。

タイトルは「東北復興支援から学ぶ 若松地区のまちづくり」でした。

東日本大震災の2年目以降、3年(3回)にわたって新宿区の若松地区では「東北支援」ということで、地域の皆さんをお誘いしてバスで復興のお手伝いに行っていたのです。その経験を自分たちの地域で活かしていくために、報告会も兼ねて開催したのです。

そのリーダーが土屋慶子さんでした。(土屋さんとは、新宿区自治基本条例区民検討会議で知り合いました。そのとき土屋さんは副会長、私はファシリテーターでした。)

今回のシンポジウムの基調講演、パネリストも土屋さんがお呼びした方々です。

シンポジウムの流れ

目的:震災後、避難所、仮設住宅とコミュニティが(否応なしで)再編されてしまう中で、どのように私たちの暮らしをとりもどしていくかについて自分事として考える機会にする。

基調講演1:岩渕正之氏

大船渡市で内科医院の院長。震災直後から3日間の先生の動きと患者さんの様子、ご自分の行動への検証を語ってくださいました。

一枚の写真への想い、患者さんへの傾聴の話なども混ぜてくださり、感情と理性を刺激するお話でした。

基調講演2:阿部かおり氏

さわやか福祉財団インストラクター。大船渡市へは震災の年の9月から3か月は住み込み、その後は九州から通い(?)で支援をしていらっしゃいます。

当初は、現地で受け入れられてもらえなかった。その原因や、受け入れてもらった経緯と、その中で強化された(?)阿部さんの信念もお聞かせいただきました。このゆるぎない信念があったからこそ、現地の方も信用してくださったのだなぁと思いました。

「ボランティアは他人のためじゃない。自分のためなんだ。」ということでした。「ありがとうは、私たちに活動の場を与えてくれたことに対する感謝なのだ」と。

パネルディスカッション:岩渕先生、阿部さん、支援ツアーに参加した女性2人と土屋さん+会場のみなさん

震災後、半年、1年、2年経って、自分たちのまち、日常の暮らしを取り戻していくのに必要なことは何か?について語り合いました。

もちろん、会場の方にも参加していただきたかったので、「参加する+時間がない」ことから、会場にいらした方々に感想や質問を用紙に記入していただき、それに答えたり、それを基に話し合ったりしたのです。

とても、暖かい、お互いの存在を確かめ、一つになっていくような雰囲気でした。

まとめ:コミュニティのつながりをつくっていく

ありきたりになってしまうのかもしれませんが、コミュニティの中のつながりを作っていく、結びなおしていくことが被災後、一日も早く日常の生活に戻っていくことにつながるということが浮かび上がりました。

顔を知っている、あいさつする程度のゆるやかなつながりでよいようです。そのためには、時間や場所を共有すること、おしゃべりしながら作業を一緒にすることなどでつくられていくのでは?ということになりました。

今回のシンポジウムの参加者、登壇者、企画者が成功だった、良かったと感じた要因は、基調講演やパネルディスカッションに登壇した方々のお人柄が大きいと思います。そして、そのシンポジウムに参加する地域の方々がいらっしゃること、これも大きいと思いました。みなさんの暖かさにその場が支えられていたような気がしました。

ファシリテーターとして

登壇してくださった方々、会場までお越しくださった方々、企画内容のお陰で、うまくいったことがたくさんありました。

コンテンツの面では、特に登壇してくださった方々が目的を忘れずに話してくださったので、シンポジウムの軸がぶれることなく進行できました。(事前の目的確認の大切さを再認識しました)

プロセスの面では、会場のみなさんと登壇した方々が分断することなく、どのようにしたら「つながり」を感じながら時間を共有できる場にするのか?に注力した進行を心がけました。

みなさまのご協力のお陰で、ファシリテーターの目的も達成できたようです。(ほっとしました)

ファシリテーターとしても、一参加者としてもその場にいることが楽しい(と言うのは大変失礼ですが)、学びと気づきの多いシンポジウムになりました。

お話の内容を忘れないうちに整理しておかなくては!

岩渕先生の同級生、大志田さんが、震災後岩手ではじめた「りんごの森」の製品です。

支援の一つになればとお考えになり、「向こう見ず」「絶対に赤字だよ」と言われつつ始めたそうです。今ではリピーターも増え、毎年心待ちにしてくださっているとか。。。

りんごジュースとりんごジャム(通販で購入できるそうです)をみなさんに差し入れしてくださいました。

ちょっと酸っぱくて美味しい、初めての味のりんごジュースでした。

子育て中のママとパパが対話!

2016-02-21 | ブログ

先日、お世話になっている愛知県東浦町で、子育て中のママとパパに集まっていただき、「自治を考えるワークショップ ~子どもの将来が幸せであるために~」のファシリテーターを務めさせていただきました。

先日の中高生に続く、「自治を考えるワークショップ」の第2弾です。

まちづくり活動に参加しづらい子育て世代の方々ですが、本当は熱い想いをもっていらして、関わるきっかけが少ないだけなのだなぁと感じました。

もちろん、町長さまもご参加くださり、ママとパパに混ざって、東浦町の将来についてご一緒に語り合ってくださいました。

そんな一コマのご報告をします。

進行は

中高生とほとんど同じプログラムで進めました。(第3弾もあるので、あまり変えない方がよいかという判断です)

http://social-acty.com/blog/1455

少しだけ変えたのは、町長との意見交換のところを対談にしました。

ママ2人と町長で「住んでみてわかる東浦町の良いところ」「東浦町で子どもを幸せに育てる」などについて対談と参加者のみなさんと掛け合いで進めました。

中には、現在、東浦町で家を建てるか、名古屋市のマンションにしようか検討していて、視察に来たという方もいらっしゃいました。

ちゃんとご自分の足を運んで調査される、こんな素敵な方はいろいろな地域から引っ張りだこでは?

参加者の方々と掛け合いで進めると、予想していなかった方を発掘できるという、うれしいことが起こるのですね。

テーマは

今回は、子育て中のみなさまなので、中高生から少し立場を変えまして

・子どもにとって幸せなまちってどんなまち?

・今、東浦町で幸せだと感じるのはどんなこと?

・その幸せを将来、子どもたちにも感じてもらうために、どんなことができる?

という問いかけにしました。

自分たちの幸せと子どもの幸せは違うかもしれないという意見や

のびのびと暮らせるようにしてあげたいという意見、

やっぱり親が幸せに暮らしていかないと子どもには伝わらないね、という意見などが出ました。

子どもの幸せを考えてはいても、それを他の人と共有する機会はほとんどないのではと思います。

時間が経つにつれて、みなさんのお顔が優しくなっていくのが見えました。

子どもの幸せについて改めて言葉にして、共有するのは素晴らしいことだなぁと思いました。

やはり、「場づくり」は重要でした

場所は子育て支援センターとして、子どもさんがいても話し合える工夫を職員の方がしてくださいました。

センター長さんと保育士の資格を持った方が子どもたちを見守ってくださったり、自由に会場を走り回っても安心なようにテーブルだけを置いておいたりと、現在子育て中のママさんからのアドバイスをいただきながらセッティングしました。

中高生ではお菓子をテーブルに置いたのですが、小さい子どもがいるときは、子どもがテーブルに近よってきてしまうので、帰りがけに渡したほうが嬉しいというアドバイスもいただきました。

ワークショップが終わり、帰りがけに町長さんから一人ずつ手渡ししていただくことに。たいへん喜んでいただけました。

現役のアドバイスは的確です。

そのお陰で、ママとパパ、なにより子どもたちがリラックスしてくれていましたので、対話に集中できました。

ファシリテーションのスキルの中に、「場づくりのスキル」というのがあります。物理的な場所とその他の環境、参加者の立場に立った配慮などが、話し合いの質まで左右するということを改めて感じました。

参加者の方にアンケートもお願いしました。どんな感想をお持ちになったのか、結果がとても楽しみです。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370