松本城を見学してきました

2020-01-15 | ブログ

年明け早々ですが、松本へ行ってきました。

国宝で、木造の「松本城」

木造の犬山城は昨年、登城したしましたので、木造のお城で規模の大きい天守閣に登城してみよう!と思いました。

威風堂々!

石垣も気になります。

上ってみると…

想像通りで、とても急な階段がありました。

というよりも、すべてが急な階段でした。

梯子を上る!その表現がぴったりな階段でした。

右側にある御簾で囲ってある場所がご城主さまの場所です。

松本城は、張り出し(ベランダのようなところ)には出られませんでした。犬山城に比べて幅が広いので、ちょっと安心して出られそうです。

その理由は?

知恵胃袋によりますと

「日本家屋は、もともと平屋なので、二階建て以上の建物は特殊なもの。

寺院や城などの特殊な建物も、実際には2階に上ることはあまりなく、階上のメンテナンスや荷物置き(お城の場合は、兵器や兵糧の備蓄庫)だそうです。

(今でいう、天井裏の倉庫へ続く非常用の階段やはしごのようなものらしい)

戦時には、兵をたくさん配置して戦いたいので、階段に面積を割くわけにはいかないという理由もあるようです。」

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1348397928

昔の階段は急なものが普通だったということのようです。

そういえば、古民家や蔵などの階段もとても急です。

お城の門をくぐると休憩コーナーがあり、松本城グッズの販売やお茶、隣の事務所では御城印もいただけます。

松本市内のスタンプラリーやまちあるきマップなども置いてあり、楽しんでもらおうという気持ちが伝わってきました。

松本城の周辺は見どころ満載!

城下町としての威厳というか、誇りが伝わってきました。

商店街というよりも、散策できる通りが何本もありました。

昔の町並みを復元して町全体をリノベーションしていました。

商店街もしっかりと活躍して、通りと通りをつなぐ小路にも商店が並んだりして

散策が楽しいまちでした。

(目に映る景色や通りでいろいろなものを見つけるのが楽しく、3時間ほどで12000歩も歩いていました。)

中町通り

横路までこだわっています。

さらに、美味しい水が湧く泉が数か所もありました。

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/shisei/kankyojoho/seikatu/heiseinomeisui100.html

松本城下町湧水群と呼ばれ、美ケ原などの山岳地帯や扇状地からの地下水だそうです。

市街地にある公共の井戸は、水汲みや街路樹への潅水、打ち水にも利用されているそうです。

さまざまな工夫で見た目も楽しく、井戸を探してまちあるきというのも楽しそうでした。

夜の食事処も充実していて、食事する場所探しも楽しいまちでした。

長野県は日本酒、ワイン、ビール…お水が良いのでお酒もたくさん生産されています。特に日本酒の造り酒屋がたくさんあり、各蔵でつくっているお酒の種類もたくさんあるようです。

観光のエッセンス

2019-12-22 | ブログ

この頃、気になっている「観光」。

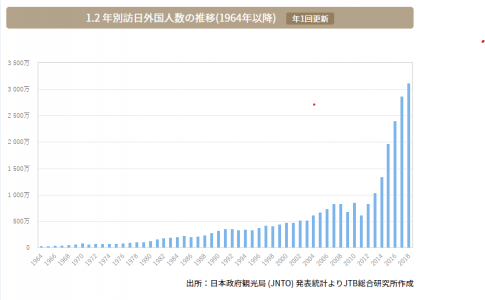

インバウンドの観光客は年々増えています。

3年ほど前に行った京都伏見の伏見稲荷にもたくさんの外国人観光客がいました。

こんなに人がいるのか!と驚くばかりだったことが印象に残っています。

そして、バリ島へ行ってみると、気持ちよく観光させてもらうためには、ハードはもちろんでしたが、ソフトな部分が大きく影響していることを実感しました。

観光、見せ方のありようを考えるうえで、外国人の目からみた日本の観光については、以前も取り上げたデービット・アトキンソンさんの著書が参考になるのでは?と考えています。

『世界一訪れたい日本のつくりかた』

![[デービッド・アトキンソン]の世界一訪れたい日本のつくりかた―新・観光立国論【実践編】](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/517Eb8Z%2BnOL.jpg)

(https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/517Eb8Z%2BnOL.jpg)

を読み、氏が関与しているという京都、二条城へ行ってきました。

二条城のパンフレット

氏が言う、パンフレットにとても興味がありました。

「江戸時代」「家康」と言っても外国人にはわからないので、ていねいな説明が必要。

とのことでした。

確かに…

立場を変えてみると、

バリ島のあるインドネシアで、バリ島がどんな位置づけなのか?

なぜ観光に特化しているのか?

紙幣に印刷されているスカルノ大統領ってどんな功績があるのか?などなど、

その国の歴史を知らない私には、疑問がたくさんありました。

インターネットで下調べをしても、観光に出かけると、思いもよらない疑問がふつふつと…

そこに、わかりやすいパンフレットがあると、とっても納得できてうれしかった!

先日、バリ島の話題になったとき、その方がいらしたときは「ケチャダンス」の解説書がなかったらしく、思っていたよりもとても長く(1時間くらい)、今何をしているのかがよく分からず、いつ終わるんだろう?と観ていたとのことでした。

「このダンスは、こんな登場人物がいて、こんなストーリーで、1時間くらいかかります。」

という事前の情報があると、安心してとても楽しめます。

…たぶん、そういうことかな?と思われます。

話を戻して

二条城の入り口には、8種類のパンフレットがありました。日本語を含めて7か国語なのですが、中国語は2種類。きめ細かな対応だなぁと思いました。

(読めませんが、とりあえず、8種類頂いてきました。ありがとうございます。)

中を開くと…

日本語では、

「二条城は1603年(傾聴8年)、江戸幕府初代将軍徳川家康が、天皇の住む京都御所の主語と将軍上洛の宿泊所とするために築城したものです。…」

とはじまります。

英語表記では、

二条城は、建てられて以来400年の間に、日本の歴史上とても重要なイベントが行われていきました。この城は、1603年に徳川家康の命によって完成しました。(徳川家康は、初めての将軍で徳川将軍家を創設した人物で、長い戦国時代を終わらせ260年間にわたる平和で反映した時代を築きました)…林、訳

という、とても詳細で分かりやすい説明となっていました。これなら、日本の歴史を知らなくても、なんとか理解できるなぁと思いました。

修復中の二条城内でも日本画や部屋の説明には、(こちらは日本語と英語でしたが)分かりやすい解説がありました。この絵のモチーフは何か?どんな意味を持っているのか?などが書かれていました。

日本人でも、この部屋にこの素材を使った絵があるのはなぜ?と考えたくなるステキな絵や場所ですので、英語を読んで視点を変えると、より興味深く観ることができました。

訪れた人の立場に立ってみる、何が欲しいだろう?どうあれば、より楽しんでもらえうだろう?という気持ちをカタチにすることが大切なんだ!と痛感してきました。

楽しむと言えばば…

愛知県犬山市にある明治村。(愛知内の小学生から高校生まで遠足で必ずといっていいほど行きます。)

昔は、ただ、見せるだけしでしたが、この頃は、アトラクション(リアル脱出ゲームや射的など)で楽しめたり、食事も明治にゆかりのあるものを提供したり、と明治時代にこだわって、建物を観るだけでなく、明治村という空間を楽しめるようになっています。

https://www.meijimura.com

フランクロイド・ライト設計の旧帝国ホテル玄関には、カフェがあり、中でお茶をいただけます。明治の貴婦人になった気分が味わえます♡

大人になって、まちづくりを勉強すると(建築系を学んだ方は学生の頃からですね)、特に、建物の意匠や建物がもっている物語に引き寄せられます。

大切な遺産を楽しんで観てもらう、というのはこういうことなのかもしれません。

どんなものや場所にもストーリーがあります。そのストーリーを訪れた人と共有する気持ちが大切なのかもしれません。

その町やその建物の魅力を引き出して、住んでいる人たち、訪れる人たちに楽しんでもらう。これもまちづくりの基礎になる一つだと思いました。

理論と実践の関係は?

2019-12-11 | ブログ

「実践を一般化して理論にする、理論に基づいて実践する」ってどういうことなのでしょうか?

ファシリテーターには理論はいらない、という方もいらっいますが…

理論(仮説であっても)がないと、その行為は説得力が弱いものになってしまいます。

(ハウツー本を読んでも、この理論に基づくとこんなやり方がいいのです、と書いてあります)

また、行動を起こすにしても、理論があるとその後を見通しながら進めていくことができます。

理論が裏付けいてくれると、気持ちも楽です。その理論を提唱している、援用している方々が応援してくださっているような気もします。(ちょっと大げさですね)

哲学する?

今、『資本主義の終わりか、人間の終焉か?未来への大分岐』を読んでいます。

3人の哲学者(マルクス・ガブリエル、マイケル・ハート、ポール・メイソン)に一人の哲学者(斎藤幸平)がインタビューするというものです。

(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51VDUJ%2BO5yL._SX304_BO1,204,203,200_.jpg)

哲学というと、若い頃は、なんだか分かりづらい専門用語をちりばめて抽象的な理論を説いている…ような気がしていました。(遠い存在でした)

ところが、まちづくりを研究しはじめると、考え方の基礎となる哲学(哲学に分類されていなくても)が必要だと感じるようになりました。

先達の研究者、実践者はどのような理論(哲学)のもとにこのような考え方、行動をしているのだろう?という視点で見ると読書がより楽しくなります。そして、その方の理論の組み立て方にどのように反映されているのかを考えるのも楽しさが増します。

この本の中、マイケル・ハート氏の言葉の中に「理論」に関するものがあります。

第4章 情報テクノロジーは敵か、味方か

の締めくくりに「理論の果たすべき役割とは、今あるシステムを批判することだけではなく、抵抗とオルタナティヴの可能性を発見し、明確な言葉にしていくことです。(p107)」と。

今のままでよいのか?いや、何かもっと良いシステムや方法があるはず!という問いから、「こんなことが予想される」「こんな方法も可能かも」となると、もっと幸せになれる人が増えるよね!というのを言葉にしてくれるのが理論なのかもしれません。(進む道を照らしてくれる?言いすぎですね)

研究会でも話題に!

先日、地方自治研究学会の中部部会(仮)のキックオフ会をしました。

地方自治研究学会は、東日本部会と西日本部会があり、各部会での活動と年に1度の全体会が開催されます。愛知県あたりに住んでいると、地理的には西日本、気持ち的には東日本でどっちつかず(笑)

中部とか東海とか呼ばれるとしっくりします。名古屋での開催の方がラクですし…。

ということで、学会の中部地方に席がある方、ご興味がありそうな方々をお誘いして、キックオフ会を開きました。

そこでの話し合いで、理論・理屈がどんな役割を果たすのか?何ができるのか?についても話題になりました。

それは、何を研究していこうかという議題に入ったとき。。。

参加したメンバーは、市議さんやNPOの方、市職員の方とさまざまな背景。(これはとっても素敵なメンバーです!)

・現場を知っている、現場で活動している方

・制度を創っていく方

・制度を執行していく方

・そして、みなさんが研究をする!

現場の状況を共有し、政策・制度を考え、執行していくということが可能なのです!!社会課題の解決や将来を見据えた制度を創っていくことができそうです。

それを、理論が後押しをする!

ということができる研究会になったのです。

マイケル・ハートの言う「理論は、オルタナティヴの可能性を言葉にする」ことができるのです。

言葉にできたことを基に次のステップへと進めていくことができます。

「哲学カフェ」が流行る理由?

「哲学カフェ」が流行っている理由の一つは、ここにあるのかもしれません。

自分のやっていることを理由づけしたい、裏付けがほしい。

(自分がやっていることが、理屈にあっていた!とわかると、自分だけじゃなかった~と安心します。)

すると、胸を張って進んでいける…。

明日への糧というよりも、杖になるのでは?もちろん、この理由だけではないでしょうが。

研究会での理論の位置づけをマイケル・ハート氏が応援してくれた!と勝手に理解、安心して、次の会を開こうと勇気づけられたのでした。

*この研究会では、まずは地域の特性も考慮に入れて「多文化」「子ども」をテーマに研究していこう、となりました。

ご興味がある方は、お問合せくださいませ~

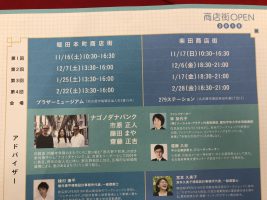

商店街OPEN始まりました。

2019-11-21 | ブログ

名古屋市さんの事業で「商店街OPEN」があります。

この事業は、商店街の空き店舗を地元の人やおセミを出すことに興味がある人、ワークショップ参加を希望する人などが集まって、空き店舗にどんなお店がふさわしいのかをワークショップとワーキンググループで考え、

そして!

本当にお店をオープンするという事業です。

今年で2年目。2つの商店街が名乗りを上げました。

(https://www.spacia.co.jp/nagoya/shotengaiopen2019/)

昨年度はと言いますと…

3つの商店街で3店舗。今年度早々にオープンしています。

・名古屋文化を発信する喫茶店(といえば、モーニングですね!)一日中、もーにんぐを楽しめる「喫茶モーニング」

(https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23070570/)

・毎日シェフが替わる(シェアキッチン)「かさでらのまち食堂」

(https://tabelog.com/aichi/A2301/A230112/23070793)

・おしゃれな複合店舗になりました。設計事務所やシェアキッチン、焼き菓子のお店とカフェ「ニシヤマナガヤ」

(https://mrs.living.jp/nagoya/town_news/article/3652735)

進め方は…

セミナーやダイナゴヤ大学によるツアー等を行い、参加者を募る

ワークショップ(アイデア ステージ)2回

どんな店舗がここにあると良いかを考えます。

作業部会(5回程度?)+ワークショップ(スタディ ステージ)2回

事業計画まで作成します。

もちろん、店舗を実際に営む人も見つけます!

リノベーションを行い、オープンへ

この中のワークショップのファシリテーターをさせていただいております。

このワークショップでは、アドバイザーがたくさん寄り添ってくれます。

名古屋の円頓寺商店街の再生の仕掛人たち「ナゴノダナバンク」の3人。

昨年の商店街オープンでお店を開いた建築士さん2人。

事業計画等の分野で中小企業診断士さん1人。

という豪華メンバーです。

(http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000120883.html)

この方々のお話を聞いているだけでも熱量を感じ、お部屋の温度が上がってくるような気がします。

第1回が終わりました

今年は、堀田本町商店街と、柴田商店街の2件。

既に2件とも第1回のワークショップが終わりました。

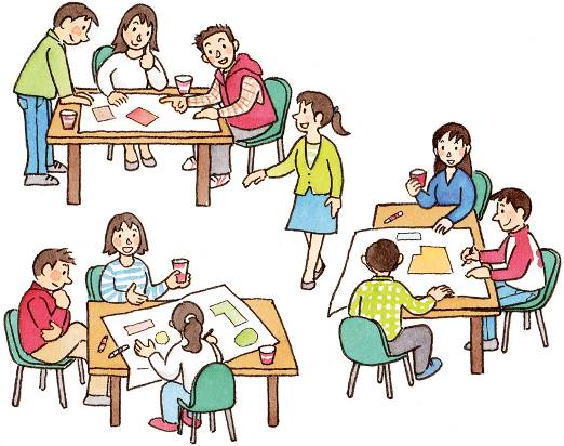

まちあるきとワールドカフェで進行しました。

「商店街の特徴」「こんな機能があったらいいな」についてアイデアを出しました。

二つの商店街には、それぞれ特徴があり、こんなに異なる機能が求められているのかと感心するほど特徴的なアイデアが出てきました。

20人の参加者のみなさんと商店街を歩きました。

堀田商店街のまちあるきの後、商店街振興組合の理事長さんとおススメのうどんや「うるぎ」さんで。早い!美味しい!安い!のお昼を頂きました。

これから、第2回目をむかえます。

ステキなアイデアをどのように進化させるのか!楽しみですが、プレッシャーもかかります。

チームワークで乗り切りたいと思います!

どうか、温かく見守ってくださいませ。

地方の議員さんにワールドカフェ!

2019-11-12 | ブログ

先日、「自治体議会政策学会」に行ってきました。

主に地方の議員様方が勉強していらっしゃる学会です。

私のタイトルは「多様な市民との合意形成―政策形成に必要なファシリテーション」でした。

政策形成をしていくために、市民の意見を引き出す!という位置付けで、ワールドカフェのお話をさせていただきました。

もちろん、お話だけでは理解しづらいのがファシリテーション。

さらに、難しいのが「ワールドカフェ」です。

100分というお時間をいただいて、レクチャーと体験をご提案してきました。

内容は

簡単にファシリテーションの概要と活用の事例をご紹介しました。

ワークショップや政策形成の方法が変化してきたことをお伝えし、

その後、議会が行う「議会報告会」でワールドカフェが活用されている自治体の例、議員さん個人でも行う「市政報告会」での活用の事例もご紹介しました。

そして、ハーベストまで行いました。

対話だけでなく、ハーベストまで体験していただけるとワールドカフェの良さをご理解いただけるのではないかと思い、時間をやりくりして行いました。

参加者の感想は

ワーク終了後、参加した議員さん方からは、

・こういう報告会のやり方があるんだね。いいやり方だね。

・こういうやり方だと、いろいろな意見がだしてもらえるね。

・一度、やってみたいと思ったよ。

など、とてもうれしいお声をいただきました。

極めつけは…

朝5時家を出て、ここへ来たのだけれど、(午後からは眠くなるはずなのに)寝る暇がなく、対話できたよ。

というお言葉でした。

確かに、朝5時から移動して座学というのは、キツイです。ご高齢の方でしたので、もっとだろうなぁと思いました。

ワーク中、拝見していましたが、しっかりと対話していらっしゃるのが印象的でした。

これも対話の力!ですね。

私の感想も

ファシリテーション、ワールドカフェという言葉を知っている、体験したことがあるという方が2/3以上いらっしゃいました。

さすが!です。

多分、ご自分の自治体の中で行われているワークショップなどにご参加されていらっしゃるのだと思います。フラットに市民の中に入ってワークをしていらっしゃる姿が浮かびます。

もう一つ、実は、こんなに熱心に聞いてくださるとは思っていなかったのです。

予想以上に熱心に聞いて、ワークもしてくださって、

学ぼう!自分の自治体のためにこうしたらいいのでは?ととても前向きに臨んでくださったことに驚きました。

(申し訳ありません。少し、甘く考えておりました。)

こういう議員さんがたくさんいらっしゃることは、とてもうれしいし、心強いと思いました。

もう一つの講義では

「RESAS(リーサス)を使いこなして政策立案-地域活性化に向けて」というタイトルで、内閣府の担当の方がリーサスの目的や使い方など、ていねいに講義してくださいました。

こんな窓があって、こんな風に使えるんだ!ということが分かりました。

よく、客観的なデータに基づいて考えようと言われます。こんなところに(しかも、無料!)でデータがあったのです。

いろいろと組み合わせてみると、そこから見えてくることがありそうです。

(やりだすと興味深くて、はまってしまいそうです。)

平成29年度に、岐阜県の下呂市から美濃加茂市までの7つの市町村でRESASのワークショップのファシリテーターをしました。

その時はRESASのデータをグループで分析し、この地方の特色と役割を考察しました。

その後、数回にわたってのワークショップを行い、いくつかの施策を出しました。

なんと!現在、そのときに出たものが実現しつつあります。

ワークショップに参加する方々も実行に移していく方々もデータに基づいた分析なので安心できます。また、参加者間でじっくりと話し合った内容なので納得と自信が持てます。

そして、本気で取り組めるのだと思いました。

議会報告会や市政報告会などの場で、議員さんと市民をつなぐワールドカフェ。

これから広がっていくと、住みやすい地域になっていくだろうなぁと想像して。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370