女性のチカラ×企業のチカラ×( )のチカラ ~「地域防災」の未来を考えよう~

2016-07-15 | ブログ

7月3日(日)の午後、フューチャーセッション・ウィーク2016にエントリーした「女性のチカラ×企業のチカラ×( )のチカラ ~『地域防災』の未来を考えよう~」を行いました。

【趣旨は】

防災というと、地元の消防団(主に男性)や地元の自治会・町内会の幹部(主に男性)のイメージが強い気がします。

力仕事になるので、女性や子どもに出番がないようなイメージもあります。

ところが、いざ、災害があったとして…

平日の昼間に災害が起こると、自宅にいるのは高齢者、主婦、子ども、なのです。気が付くと、災害弱者と呼ばれる人たちがいるのです。

肝心のご主人はすぐには家に帰れないような距離の会社でお仕事の真っ最中だったりします。

ということならば、普段家にいる、地域にいる確率の高い人たちのチカラを防災の視野にいれてみては?それは、子育て真っ最中の女性や高齢者だけでなく、家の近くにある企業では若い男性や女性も働いていますものね。

企業としては、BCPもできている(はず)ので、防災というか危機管理もしっかりしていますよね。さらに、企業の防災担当の人が町内に住んでいたりすると企業の最先端の防災の情報があり、まちに応用できることだってすくなくないはず!ですよね。

であるならば、

女性や子どもも一緒に地域の防災を考えたいし、企業と地域がコラボすることも刺激的。まだ、顕在化していないステークホルダーが関わると、地域の防災には新しい展開があるのでは?

と企画しました。

【進行は】

女性で地元の消防団に入り、防災のボランティア活動もしている女性

地元企業の社長で、地域の役に立ちたいとCSRを進めている方

行政の危機管理課で、子育てママの防災セミナーなど、新しい切り口で防災を進めている方

の3人を話題提供者にお迎えしました。

1.話題提供

2.(話題提供者を囲んで)フィッシュボウル

3.マグネットテーブル(同じ感想や意見をもった人が集まる)

4.グループワーク

5.全体共有

というステップで進めました。

【話し合った内容は】

本当の弱者を救え!

美談はいらない!!

つながりをつくるには?

女子だってできる!

などの話題が出ました。

【フューチャーセッション、その後】

フューチャーセッション終了後、懇親会をしました。

(いつもの未来茶輪でも、懇親会で何かが動いていきます。コラボする話が浮上したり、ニーズが合致したりすることがあります。)

カレー評論家の方とゲストお二人、そして、その指に止まる人たちで、カレーで防災を企画することになりました。

この秋を目指して、またひとつ、楽しみが始まりました。

浴衣の着付け講座、開催のお知らせ

2016-06-28 | お知らせ

「浴衣を自分で着られるようになる、講座」

今年も開催します。

今年は、岡崎市にある「げんき館」です。そして、男性も参加可能です(男性の粋な浴衣姿も素敵ですよね)。

同日の13:30~15:30には生理研(自然科学研究機構 生理学研究所)の講演会があります。

なんと!

・きものの色 変化する「伝統」と美

・色彩を科学する ~色近くを作り出す脳の仕組み~」

というタイトルです。

この講演会に浴衣で参加すると、より楽しい講座になるのでは!

日時:7月23日(土)12:00~13:00

場所:岡崎げんき館 1階 市民活動室

参加費:1000円

*浴衣、帯、紐、はきものなどをご持参ください。

お申し込みは、wabijinnpro@gmail.com または、social-acty@m4.catvmics.ne.jp まで。

「あじさいの里」に行ってきました

2016-06-21 | ブログ

梅雨と言えば、あじさい。保育園の出席ノートの6月は、あじさいとカタツムリの絵が定番でした。

(この頃はカタツムリを見ることはほとんどありません。なぜでしょう?)

この日は雨が降っていましたが、今が見ごろ!と思い立ち、愛知県蒲郡市形原町にある「あじさいの里」に満開のあじさいを見に行ってきました。

あじさいの里は約500年前に形原温泉を発見した補陀寺(このお寺は奈良時代に建立とか)の住職がお寺に植えたのが始まりのようです。

「昔、この地方ではよその家のアジサイを切って自宅の軒先に飾ると、良いことがあるといわれていたそうです。そのため、花泥棒が多発。事態を見かねたご住職がお寺にアジサイを植え、この花を切るように、と村の人々に言った。」ということのようです。

http://plumkiw948.at.webry.info/200906/article_38.html(あじさいを植えた由来はこちらに)

http://www.net-plaza.org/KANKO/gamagori/tera/hodaji/index.html(補陀寺のURLです)

あじさいばかりに気を取られていましたので、残念なことにお寺は拝観しておりません。

いろいろな建物が境内にあり、由緒を感じるお寺のようです。あじさいの季節でないときにゆっくりと尋ねてみるのがいいかもしれません。

石でできた三十三観音があるそうです。

約5万株といわれているあじさいは、本当に見事でした。

そして、毎年、その表情が違っているように見えます。

もちろん、お手入れをしているので、枯れてしまったものを取り除いたり、剪定したりしているのでしょうが、株で増やしたものを少しずつ植え足しているのだと思われます。今年は、(昨年まで花がなかった)階段の横に濃いピンクの花が植えられていました。

そして、なんと!雨にもかかわらず、着物や浴衣を着ている人がいました。

年配の女性お2人は、単衣の着物。若い女性お2人は浴衣でした。

こんなところにも、着物ファンが来ているのだなと思うと、とてもうれしくなりました。

お友達が連れだって着物で散策する…素敵です。あじさいに似合います。

さらに、若い女性は外国の方と日本の方のようで、日本文化を体験(?)愛して(?)くださっている外国の方がいると思うとうれしさは倍増しました。

このあじさいの里にはさまざまな人が訪れていました。

若いご家族から、おじいさんおばあさんを含む3世代の家族、若いカップル、年配のご夫婦・・・

そして、1眼レフを抱えた方々。花に接写したり、撮影スポットを探しながら歩いているのをたくさん見かけました。

こんなに見事な花をなんとかして、切り取って持っていたいと思うのは、(かなわないこととは知りながら)人の常なのかもしれません。かなわないからこそ、写真に収めておきたいと思うのでしょうか。

花を愛でるのに年齢や性別、国籍も関係ないのですね。

あじさい祭りのことは以下のURLに詳細なご案内がありました。

http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/ajisai.html

ライトアップもしているようです。

そして、このあじさいの里の奥には「ほたるの宿」と命名された蛍の生息地があるようです。

あじさいの里入り口には、今日のほたるの出る確率が掲示されていました。この日は50%。

やはり蛍には、蒸し暑い、雨が降りそうな夜に会えそうです。

再び、有松

2016-06-08 | ブログ

6月4日、5日は以前の記事でご紹介しました(有松の秋祭りhttp://social-acty.com/blog/1251/)有松地域の絞り祭りでした。

5月の未来茶輪のゲスト、武馬さんからチラシをいただき、行ってまいりました。

今回は、その体験記です。

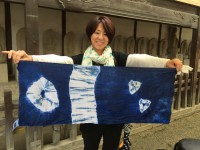

絞り体験

朝から雨がぱらぱらとしていましたが、午後からすっかり上がり気温も上昇。

まずは、有松の地域、絞りの魅力に取りつかれて市役所を退職したという武馬さんに会いに、絞り体験コーナーへ。

初めての手縫い絞り、くくり絞りを体験してきました。

(以前は雪花絞りという折りたたんで染めるものでした)

武馬さん、名人技の後藤さんのご指導のもと、無事に完成しました。

左の親指でプリーツを押さえながら、右で糸をきっちりと巻いていく。そして、仕上げに糸の間隔を調整する。

この一連の作業には、指の力、入れ方が大切なのだと体感しました。

仕上げの糸の間隔調整は爪で行うのですが、爪が厚く丈夫でないとできないなぁと思いました。

(後藤さんの手さばきを動画でご紹介しようと思ったのですが、容量が大きくて掲載できません。力不足で申し訳ありません。)

名人、後藤さんの爪はこの作業を何年、何十年と続けていらしたため、親指の爪は反っていました。

年輪を感じさせる、職人の手でした。

職人の手って、かっこいい!です。

そして、まちあるき

絞りを体験した後は、まちあるきです。

そこここに設けてあるブースで絞り職人の女性方が、実演していました。ここにも人がたくさん並んで、手先の動きに見とれていました。

やっぱり、職人技は人を引き付ける魅力があるですね。

真っ白な布に綿糸をくるくると括り付けていくだけなのに、あんなに見事な絞りの模様ができていくなんて・・・

まるで、魔法をかけているようです。

そんな技の競演を見てしまっては、何か一つでもその技を持ち帰りたい!と思ってしまいますよね。ハギレやのれんを購入してしまいました。

あの技の結晶が手に入ったと思うと、ハギレであっても満足しました。さて、このハギレを何に変身させようか?楽しみが増えました。

店で布を物色しているときに、女性が圧倒的に多い中、若い男性が一人で物色していました。

この男性は、何に使うのでしょうか?

思い切って尋ねてみると、インテリアとして窓に飾るのだとか。

有松絞りは男性にも喜ばれる技なのですね!

そして、まちには、浴衣や着物、もちろん有松絞りの着物でまちあるきを楽しんでいる人もたくさんいました。

女性だけでなく、男性も有松絞りの浴衣を着て粋にまちあるきを楽しんでいらっしゃるようでした。

浴衣で来ればよかったと後悔しました。次回は有松絞りで来よう!

おわりに

近年は職住が分離しており、子どもたちは職人さんが働く姿を見ることが減っているような気がします。

私が幼い頃は、近所のどこかで家を建てているときは、大工さんや左官さんが入れ替わりで作業をしているのを見ることができました。朝とお昼、3時の休憩のときにちょっとだけお話したり、鉋をかけているのをずっと見ていたり、職人さんの技を見て感心していました。家の近くにも建具、畳、解体、床屋、小さな工場などたくさんのモノづくりの場があり、近所を歩く途中で、その場を覗いては手さばきに見とれていました。

見ていて飽きる、ということがありませんでした。

職人の技、職人さんの手からにじみ出ているプライド、子どもたちにも見てほしいなぁと思った絞り祭りでした。

まちづくり×対話×IT

2016-06-03 | ブログ

5月28日、29日に日本ファシリテーション協会(FAJ)のシンポジウムが名古屋で開催されました。

毎年、この時期に総会とともに、シンポジウムという形で全国からファシリテーション協会の仲間が集います。

シンポジウムという名称にしてから4回目、開催地の支部が主になって進めていきます。

シンポジウムの内容は

基調講演

研究発表

F力測定

としています。

今回は、開催地ということもあり、研究発表とF力測定のコンテンツと運営を担当しました。

担当した研究発表では、最先端の試みや研究についてご報告いただきました。そこにはたくさんの学びと気づきがありましたので、一部ですがご報告します。

1.まちづくり×ファシリテーションというセッション

私の担当したセッションは、もちろん、「まちづくり×ファシリテーション」です。

まちづくりの新しい側面、対話、ITを掛け合わせました。

ゲストと内容は、下記のとおりです。

名古屋工業大学 伊藤孝紀先生 web上の合意形成システムCOLLAGREEにおけるファシリテーションの可能性

名古屋工業大学 白松俊先生 「市民参加開発型イベントシビックハッカソン」におけるファシリテーターの役割

FAJフェロー 加留部貴行さん まちづくりにおける対話の重要性と今後の展開~地域における中高生の存在を改めて考える~

各ゲストからの発表と質疑応答、最後に全員で対話をするという運営にしました。

このとき、一番印象的だったのが、COLLAGREEとファシリテーターの関係です。

COLLAGREEは2014年に名古屋市の総合計画策定時に社会実験として取り組む際に、FAJがファシリテーターでご協力させていただいたものです。

年々進化して、多彩な機能が盛り込まれていくCOLLAGREEですが、議論の最中にも必要なデータベースにワンクリックでアクセスできるようになるとのことでした。

また、意見の投稿があると議論が見えるようにするために、ロジックツリーやゆくゆくはマインドマップのようなものに落とし込んでいくことができるのだとか。

これに対して、会場から、このシステムはファシリテーターを支援する強力なツールになるのでは?という提案がありました。

確かに、対話や議論の中で、「どこかで、こんな試みがあったような」「その根拠のデータは?」など、インターネット検索をしたり、データを準備していたりします。

話し合いの中でワンクリックでできれば、話し合いが途切れることなく進みます。

次に印象的だったのは、ファシリテーション・フレーズの分析も行っていらっしゃることでした。

COLLAGREEのとき、ファシリテーターのどのような問いかけで、参加者が多く反応するのかという視点での分析だそうです。

今まで、ファシリテーションのフレーズやファシリテーターが用いる言葉について定量的な視点で捉えることが少なかったような気がします。

(一度、名古屋工業大学の大学院生さんが修士論文で、ファシリテーターの言葉の頻度と話し合いの盛り上がり方というようなことを研究していらっしゃった記憶があります。)

この研究で、ファシリテーターの問いかけのレベルが上がると考えられます。

対面ではなく、インターネットの上(主に文字情報)での問いかけは、リアルに対面する場合とどのように反応が違うのか?など、知りたいことが湧いてきました。

このようなファシリテーション、ファシリテーターのふるまいに焦点を当てる試みや研究、分析をしてくださっている研究者の方がいるということが、うれしく、心強く思いました。

ファシリテーションは、体系だって整理されておりマニュアルを見ればできる、というものではないと言われてきました。

見て学ぶという徒弟制度のようなところもあるのですが、このような研究が進めば、もっとより多くの人がファシリテーターを務めることができるようになると思いました。

今後の展開を心待ちにしています。

この他にもお三方のご報告の中で、たくさん学びや気づきがあったり、方向性は一緒だという安心感をいただいたりしました。

おいおい、ご報告できればと思います。

最後に、このような企画に快く対応してくださった、前出のお三方、このセッションに参加してくださったみなさんのお力で、たくさんの気づきや学びをいただきました。

みなさまに感謝しております。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370