オンラインでワークショップをしようかなという方に向けて

2020-06-23 | ブログ

COVID-19のお蔭でオンライン化が急速に進みました。

自粛がか解除された今でも、自粛気分が抜けません。

そして、人が集まる「ワークショップ」もなかなか今までのようにはできない状況です。

3蜜を避けることが必須となり、対面ではどのような体制で行えばいいのか?

それが、アイデアや忌憚のない意見を出せるのか?合意形成できるのか?

ファシリテーターにとっても、重要な課題です。

オンラインで研修やワークショップをやってみようか、という動きも出てきたように感じています。

そんなときに、おやお役に立つようにと思い、日本ファシリテーション協会、中部支部の仲間と作成しました。

https://www.faj.or.jp/base/chubu/uploads/2020/102a15a421286d806d29803820dd6b7cc77f7699.pdf

(FAJ→各地域のFAJ→中部支部→レポート→オンライン ワークショップのために)

→なかなか見つけられないかも…

オンラインでも、いえ!オンラインこそ!ファシリテーションが必要だと思いました。

例えば、丁寧なレクチャーや

メインのファシリテーターだけでなく、テクニカルな分野にもファシリテーターが必要になってきます。

など、オンラインならではのワークショップに必要なコトやモノ、スキルをまとめて、これをみればオンラインでワークショップができるようなガイドブックがあるととってもうれしいなぁと思いました。

その、こんな情報があるといいなぁ、ワークショップを開催して話し合いができる、市民参加ができる!ために、

広くみなさまに知っていただくこことがNPOとしての矜持ではないかと考えました。

それも、できるだけ早く!

![無料イラスト] 荷物を届ける配達員 - パブリックドメインQ:著作権 ...](https://publicdomainq.net/images/201703/10s/publicdomainq-0006779obs.jpg)

思い立ったらすぐにやってしまおう!それだけ緊急な課題だと思いました。

大急ぎでまとめたので、まだまだ修正が必要です。

6月2日くらいにwebにアップしてもらい、6月末までFAJ内で意見募集しています。

(グーグルスライドにして、FAJメンバーであれば、誰でも編集できるようにしてあります)

なので、今はver.1です。

Linuxみたいに、みんなの知恵を結集できるようになるといいなぁ(これも連携ですね)

メールでご意見くださたさったり、直接修正してくださったり…

なんと、感謝のメールが来たり!(こんなうれしいことは、ありませんでした)

そんな積み重ねのver.2をお楽しみにお待ちくださいませ~

もちろん!ver.1も、そこそこのできですよ~

枚数は多いのですが、これを見て進めていけば、ワークショップはできる!というものにしてあります。

内容をご覧になって、ここは修正したほうがいいのでは?とお思いになったところがありましたら、こちらへご連絡いただいても。

ver.2は編集は任せて!という方が編集してくださるので、より分かりやすいものになるかと思います。

今からワクワクしています。

COVID-19。社会が変わりつつあるような気がします。社会を変えるファシリテーターなのかもしれません。

第2波、第3波が来ても、市民参加は止まらない!としたいなぁ

みなさま、ご協力くださいませ。

オンラインでシコウサクゴ?

2020-06-11 | ブログ

先日、日本ファシリテーション協会、中部支部で特別定例会を開催しました。

なんと!劇作家で脚本家の平田オリザさんをお迎えしての定例会でした。

タイトルは「対話を生み出すどらまちっくワークショップ~平田オリザと楽しむシコウサクゴ」。

5月中頃、平田オリザさんをお迎えして定例会ができないだろうか?から始まり、あれよあれよという間に進んだ話でした。

オンラインだと、話も早いです。(場所を移動しなくてもいいので、気軽にできるのかもしれません)

NPO内の手続きも早速に済ませて、仲間を募り、6月7日(日)に開催というハードなスケジュールでした。

(http://www.seinendan.org/hirata-oriza より)

(http://www.seinendan.org/hirata-oriza より)

平田オリザさん、このブログでもご紹介したことがあります。

http://social-acty.com/blog/date/2015/11/

『わかりあえないことから』を取り上げました。

(https://www.amazon.co.jp/わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か-講談社現代新書-平田-オリザ/dp/4062881772/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=分かり合えないことから&qid=1591842594&sr=8-1)

(https://www.amazon.co.jp/わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か-講談社現代新書-平田-オリザ/dp/4062881772/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=分かり合えないことから&qid=1591842594&sr=8-1)

今回は、『22世紀を見る君たちへ』を読んだところでした。(なんてステキなタイミング!)

(https://www.amazon.co.jp/22世紀を見る君たちへ-これからを生きるための「練習問題」-講談社現代新書-平田-オリザ/dp/4065190983/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=分かり合えないことから&qid=1591842594&sr=8-3)

(https://www.amazon.co.jp/22世紀を見る君たちへ-これからを生きるための「練習問題」-講談社現代新書-平田-オリザ/dp/4065190983/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=分かり合えないことから&qid=1591842594&sr=8-3)

演劇とファシリテーションの関係?

練習、トレーニングの場ではファシリテーションが活用されているようです。

名古屋の日本舞踊の家元も、お稽古のふりかえりなどでファシリテーションを活用されていらっしゃるとのことです。

言葉とコンテクスト(文脈)

オリザさんの今の関心はどうやら「コンテクストのずれ」だったようです。

基調講演では、対話と会話の違い、そこで使われる言葉の大切さ、そこにはコンテキストのずれがあるということでした。

日本には、会話の言葉はあっても、対話をするときの言葉がないと。

明治維新以降、今まで使ったことがない「言葉」をつくってきたそうです。

例えば、討論するときの言葉、これは日本人にはないものだったけれど、諸外国をキャッチアップしていくために必要な討論。

そこに使う言葉を作ってきたということでした。

対話の言葉は残念なことに作ってこなかった…(だから、日本には対話がないと)

なんとなく、納得。

ファシリテーターとしては、対話の場をつくってきたのに、、、

対話する言葉がないといわれてしまうと、なんとなく残念です。

でも、言葉は変化するものだし、つくっていけるものだとすれば、(現に、討論用の言葉は作ってきたのですし)

対話用の言葉をつくっていけば良いのでは?とも思います。

「対話用の言葉」を考えていかないと!その場にいつ方々と少しずつ創っていけばいい!と思いました。

対話という場があっても、そこにあふれるはずの言葉がないというのは、寂しいので。

もしかしたら、オンライン対話ようの言葉もあるかもしれません。(ここは、考えておく必要がありそうです)

そして、コンテクスト

こちらは、(社会構成主義とも通じていて)人によってイメージするコンテクストが異なっているのだ。というお話でした。

例えば、大規模、と言われて、何人を大規模と呼ぶのか?人それぞれですよね。

それは、話をしてみないとわからないことでした。

50人でも、100人でも、数万人でも人それぞれです。

そのオリザさんのおっしゃる「ずれ」は、分かり合えなさにもつながっていくような気がします。

定例会は、オリザさんの基調講演の後、ワールドカフェ、お昼を挟んでディスカッションドラマをしました。

ディスカッションドラマをオンラインで行うのは、オリザさんも初の試み!

スタッフとしての腕のみせどころとなりました。

スタッフとしては

中部支部の重鎮、テクニカルの重鎮、そして、有望な人たち+東北支部からお2人も参加してくださいました。

全部で9人のスタッフ。

ファシリテーター、テクニカル・ファシリテーター、チャット・ファシリテーターと3チームに分かれて行いました。

これまた、連携!を感じました。

9人が1か月もない短期間で、定例会のプログラムを作成、オリザさんとの打ち合わせ、スタッフだけの打ち合わせなど目まぐるしく日々が過ぎていきました。

担当を分けたり、各担当はどのように進めていくのか?を考えたり、

特にテクニカル面はどのように進めていくのか?

チャットは?

とテクニカルな話を決めることもとても大切であることを、この3月からの経験で体感していました。

とても、ステキなメンバーで、できました。

そして、そこには一体感がありました。(やはり、連携ですね)

アンケートにも、連携がとてもよくできている、ゆったりと語り合える場ができていたなど、チームビルディングがちゃんとできていた、

ということが数多く書かれており、が参加者に伝わるものだと改めて感じました。

スタッフも…

ディスカッションドラマを作るのは90分。

各チームにお任せして、スタッフは一時休憩…

のはずが、同じお題でスタッフでもディスカッションドラマをつくるという、楽しいことも裏で行っていました。

各チームの発表後、オリザさんからのコメントを聞いて、

私たちのドラマは「いいところまで行っていたのでは?」「あと、少しあそこを突っ込んで考えると面白くなったんだ」とわかり、もう一度、作り直したいと思いました。

きっと参加してくださった方々も同じ気持ちだったのでは?

オリザさんのコメントを聞いた後、もう一度チームでふりかえりをするとよかったなぁと思いました。

今度、リアル対面の定例会をすることができたら、ぜひ、最後のふりえりタイムをしっかりと取りたい。

今回は特に、企画段階からわくわくした定例会となりました。

(始まる直前は、久しぶりに緊張しました)始まってみれば、スタッフだけでなく、参加した方々と一体になって、みんなで助け合うことができました。

終わって、ほっとするとともに充実感があります。

企画段階でもいろいろなシコウサクゴのドラマがありました。

これをドラマ化するだけでも、案外おもしろいかも。

ファシリテーターとして、今後を考えていくためのとても良い機会になりました。

最後に、ご出講をご快諾くださった平田オリザさん、私の想いつきに付き合って(前のめり?)くださったスタッフのみなさん、そして、温かく見守りながら参加してくださったみなさんに感謝です。

次回、また、がんばろう!と思ってしまいました。

連携、楽しいです

2020-05-22 | ブログ

今まで一人でできていたことが、オンラインになると難しいことが出てきました。

例えば、オンラインで多数の方に参加していただくワークショップ。

これは、多人数になればなるほど一人で行うのは難しいものです。

オンラインでのストレスを少なくし、グループワークをするにも一人では無理。

さらに、使うツールにはさまざまな工夫と、進行中の裏側でのスタッフ間のやりとり…

(直接、そばへ行って打ち合わせするわけにはいかないですよね。参加している方全員に聞こえてしまいます)

スタッフにとっては、とてもストレスフルな場となります。

そこで、そのストレスを低減する、参加者にワークショップの内容に集中してもらうためには、事前の綿密な打ち合わせや使用するツールの準備が必要になってきます。

まさに、連携!協働の場がそこにあります。

今回、これを痛感したことが2つありました。

【1つめ】

5月10日(日)には、日本ファシリテーション協会中部支部の定例会で名古屋工業大学の白松先生をゲストにお迎えし、「AI×ファシリテーション」について考え、話し合うことを行いました。(https://www.faj.or.jp/base/chubu/news/2020510-5175/)

このときは、参加者が50名超。

もちろん、FAJですので、グループワークは必須です。

zoomを使って、何度もグループワーク(ブレイクアウトセッション)を行いました。

それも、毎回異なるメンバーであれば、zoomのアルゴリズムにお任せすればよいのですが、この時は同じメンバー。ここからは異なるメンバー。といろいろな組み合わせで行いましたので、テクニカル担当は大変でした。

ゲストの先生、ファシリテーター、テクニカル・ファシリテーター(オンラインで行うとき、FAJではこのように呼んでいます)2人で行いました。

対面でのワークショップよりも検討事項が多く、より詳細な決め事をしておくことで連携がスムーズになり、その場の変更にも対応できました。

【2つめ】

その翌週、5月16日(土)は、オンラインでのHUG(避難所運営ゲーム 今回は複合災害も視野にいれて)を行いました。

(https://www.faj.or.jp/base/chubu/news/-2020516-5176/)

こちらは、1つめのワークショップを上回る準備が必要でした。さらに、参加者は80名!プレッシャーもかかります。

対面で行うカードゲーム。これをオンラインで実行するには、オンラインでどのように行うのか?から打ち合わせが始まります。

なんと、今回はメンバーの中にエクセルのマクロを使いこなす人がいらっしゃいました!

対面のカードゲームを体験できず、イメージだけで創ってくださいました。

(ニックネームたっしー、にちなんでたっしーマジックと呼んでください)

2週間の間になんとver11まで改善してくださいました。(定例会前夜、お試しでやってみたところ「もっと、こんな感じがいいな」という感想があり、一晩で再作成!)

メンバーの一人が「静岡県の許可がいるのでは?」とみつけてくれ、ぎりぎりのタイミングで無事に許諾いただくことができました。(静岡県さんも事情を理解してくださり、スピーディなご対応をしていただきました)

参加者の中には、FAJの復興支援委員会のメンバーもいたので、避難所の状況もみなさんに聞いていただきながら進めることもできました(当日、お願いしたにも関わらず、あうんの呼吸で進めることができました)

あれもこれも、本当に、メンバーとの連携、協働で成功に導くことができました。

アフターコロナ、withコロナは、連携、協働がクローズアップされると前回のブログにもありました。それを体感した定例会でした。

つながって、それぞれの得意なことを持ち寄って、お互いをリスペクトして、一つのことを行う。

成し遂げた後は、一人で行うよりも充実感がありました。

緊急事態宣言が解除されても「withコロナ」です。連携、協働していけるチャンスも増えてきそうです。

オンラインだけでなく、地域の中でも本当の意味での「協働」する機会が増えてくるのでは?と思いました。

とても楽しみになってきました。

オンラインのイベントをする前に気を付けたいこと

2020-05-13 | ブログ

COVID-19

この記号には、随分となれました…

世の中がリアル→オンラインに移行していますよね。

日本ファシリテーション協会(FAJ)は、ささっと対応して、毎月開催している定例会を3月からすべてオンラインに切り替えています。

(この適応力がすごいです)

https://www.faj.or.jp

5月10日(日)には、私の担当する定例会をオンラインで行いました。(FAJ 中部支部として行いました)

名古屋工業大学の情報工学をご研究していらっしゃる白松先生とコラボして、

AI(人工知能)がファシリテーションの中で、どのように役立つのか?について語り合う会としました。

参加者は50人強。(AIへの期待が大きいのだなと心を引き締めて臨みました)

やってみると…

毎週、どこかの支部で開催されている定例会。

時間もあるし、興味もあるし…ということで、毎週、私も参加しておりました。

さまざまな進行を見て、これならたぶん行ける!とプロセスをデザインしてドキドキしながら臨みました。

ところが、

イザ!やってみると、さまざまなハプニングが…

とりあえず、今回では1つだけご紹介しますね。

なんと、一番痛かったのが、ファシリテーター(私)のアナウンスが音声がプチプチと途切れて、とってもつらかったと、終わってからのふりかえりで言われたことです。

「え?そのときに言ってくれればよかったのに~」

「チャットに書いたよ」

「あ~。全く見てなかった」

音声の途切れるのは、聞いているほうはつらいですよね。耳が痛くなるし、長引くと頭も痛くなってくる…

ご参加のみなさま、申し訳ありません。

→声が聞こえているか?は確認が必要。でした…

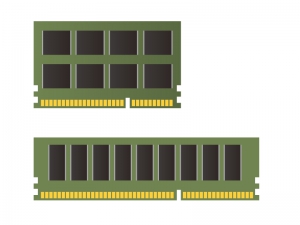

PCのスペックが問題

そして、音声が途切れる対応としては、

参加者にファシリテーター、話題提供者が話しているときは、マイクだけではなくカメラもオフにしていただいていると少し、回復するそうです。

しかし、もともとは、私のPCのメモリーがいっぱいいっぱいだったことのようでした。(これは、その場での修正は無理)

その理由を詳しい人に聞くと…

「参加者が多い場合(今回は50人以上!)、みんながカメラをオンにしていると、その動画を処理するのにメモリーやCPUに負担がかかる」

「PCのスペックを上げるしかないね」

と…

*多人数が参加するオンラインイベントの前にやっておきたいこと

これは、主催者のPCのスペック、メモリー等の容量を確認しておくことでした。

教えていただいたのは…

メモリ16G(店頭では→店頭を見て回ると8Gまで。あとはメーカーさんに送って追加してもらうとこと。)

SSD付

できれば画像処理の性能を高めるソフト(店頭では→今は、PCに外付けで素人が追加するのは難しい(というか、無理)とのこと。)

そして、お値段がこんなに高いPC???

でした。

オンラインで多数の人を集めて何かやろうとするには、投資が必要なのだということが分かりました。

そして、この壁を乗り越えると、快適なオンラインイベントができる!(ハードは整う)

と新たに誓うのでした。

これで、ハードの対応が整いました!

後は、ソフトをどのようにするか?→ここは、腕の見せどころ。

オンラインで開催すると日本全国、どころか世界の中から気軽に参加いただけるようになりました。

オンラインの可能性を考えていきたいとも考えています。

『ポスト資本主義』を読みました

2020-04-23 | ブログ

新型コロナウィルスが流行しております。

世界中でロックアウトを決行する国が増えて、世界が閉じていくようです。

そのような状況の中、ポスト・コロナ、ウィズ・コロナという言葉を耳にするようになってきました。

それはどんな社会になるのか?何か書籍はあるのか?とこちらの本を読んでみました。

『ポスト資本主義~科学・人間・社会の未来~』広井良則、岩波新書、2015年

![[広井 良典]のポスト資本主義 科学・人間・社会の未来 (岩波新書)](https://m.media-amazon.com/images/I/418lE+P763L.jpg)

(https://www.amazon.co.jp/ポスト資本主義-科学・人間・社会の未来-岩波新書-広井-良典-ebook/dp/B014R3S72I/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=ポスト資本主義&qid=1587650602&sr=8-3)

内容は

5年前に書かれたものですが、今日のことを予見したような内容でした。

定常化する経済(成長が止まる、または低い)の中にあって次のステップにはどのようなことが待っているのか?どのような社会になるのか?について書かれています。

著者は科学哲学も修めたとのことで、哲学を背景とした分析と公共政策学をもってポスト資本主義を考えていくという構成になっています。

大まかな流れは、以下のようになっています。

・資本主義がどのように進化してきたのか

・資本主義とパラレルに進化してきた近代科学

・現代の資本主義の向こうにある、持続可能な社会とは

資本主義の歴史の中で、特に印象的だったのがそもそも資本主義とは何か?です。

・資本主義の起源は、1215年第4回ラテラノ公会議でローマ教会が金利(利子)をつけることを認めたことをもって実質的な資本主義の成立としている(併せて所有権が認められ、合資会社、銀行ができた)p23

・資本主義経済=市場経済+拡大・成長(資本主義経済の前提として、人間が自然を克服、コントロール(消費)して発展してきた。

・その自然の資源としての限界が訪れるときに拡大・成長が止まり、定常化する。

・その後、イノベーションが起こり、次のステップへ。

【寄り道ですが】

貨幣・利子について考えるときに、いつも頭に浮かぶのが、シルビオ・ゲゼル(https://ja.wikipedia.org/wiki/シルビオ・ゲゼル)という経済学者の考えた貨幣についての思想です。(ケインズもこの思想を評価しています)

(https://ja.wikipedia.org/wiki/シルビオ・ゲゼル)

『自然的経済秩序』という論文の中で、貨幣について書いています。

自然界の中で時が経つとすべての物が劣化していくのに、貨幣だけが利子がついて増えていく。なので、人間は自然に反した貨幣が欲しくなる。

逆に「時が経つと劣化(減価)する貨幣であれば、減価する前に手放してできるだけ高値で使おうとする」

という仮説を立てて、ある村で実験し、その村の経済は活性化した。

というものです。

この考え方は、ミヒャエル・エンデ『モモ』にも影響を与えています。

![[ミヒャエル・エンデ, 大島 かおり]のモモ (岩波少年文庫)](https://m.media-amazon.com/images/I/51y5V0dPX1L.jpg)

(https://www.amazon.co.jp/モモ-岩波少年文庫-ミヒャエル・エンデ-ebook/dp/B073PPWX7L/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=モモ&qid=1587650787&sr=8-1)

また、日銀の金融研究所をはじめとした研究所などで研究を重ねてきたリチャード・A・ヴェルナー『円の支配者 誰が日本経済を崩壊させたのか』草思社、2001年にも「お金」について近い考え方が書かれています。(こちらは、お金には陰と陽があり、円、ドルなどの基軸通貨が陽、地域通貨が陰として、陰と陽があることでバランスがとれるのだと)

(https://www.amazon.co.jp/円の支配者-誰が日本経済を崩壊させたのか-リチャード-ヴェルナー/dp/4794210574/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=円の支配者&qid=1587650948&sr=8-1)

ポスト資本主義の社会では

話を戻して…

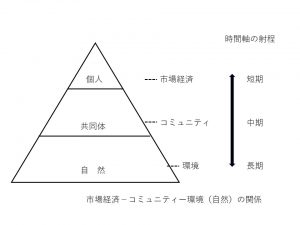

下記の図(p223)をお借りすると、

p223、ポスト資本主義

個人は市場経済に対応しており、短期的な時間軸の中で成り立っています。ここでは、個人は分断され孤立しています。

しかし、個人は一人では生きていけず、個人が意識しているか否かではなく、人とのつながり(共同体、コミュニティ)を土台として成り立っています。

そして、共同体は人だけでは生きていくことはできず(食べるという人間の基本的な欲求も満たされません)、自然を土台にして成り立っています。

現代資本主義がこのことを忘れてしまっているのではないかと言っています。

いまこそ、個人が立っていた場所、共同体(コミュニティ)と自然(環境)と共生することになるだろう、とおっしゃっています。

他の方も…

『分かち合いの経済学』神野直彦、岩波新書、2010年

財政学の視点から工業資本主義、金融資本主義が終わり、知識資本になる。個人は人間の欲求である「存在欲求」を犠牲にして「所有欲求」に変えてきた。が、それは代替できるものではなかった。知識資本主義では、「所有欲求」よりも「存在欲求」が満たされる。そのためには存在を認める共同体が必要になる。

分かち合いをしていくこと=個人ではなく共同体(コミュニティ)、自然を土台にするということが必須になる。

ここでは、自然は人間がコンロトールする対象ではなく、共生する対象だとおしゃっています。

(https://www.amazon.co.jp/「分かち合い」の経済学-岩波新書-神野-直彦/dp/4004312396/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=分かち合いの経済学&qid=1587651031&sr=8-1)

『未来への大分岐 資本主義の終わりか、人間の終焉か?』マルクス・ガブリエル他、集英社新書、2019年

この中でポール・メイソンと斎藤幸平の対談の中に、現在でもポスト資本主義の萌芽がみられると言っています。ウィキペディアのように人々の協働によって成立していることです。この編集には無償で多数の人が携わっています。(資本主義の中ではありえない。同じことを企業が行っても成立しない。)

これは、人々が強制的・義務的な仕事から解放され、無償の機械を使って再生可能エネルギーと天然資源の高いリサイクル率の原料を使って必要なものを生産する。情報技術の発展に支えられて、持続可能な協働経済の完成形がポストキャピタリズムである、と言っています。p255

(https://www.amazon.co.jp/資本主義の終わりか、人間の終焉か-未来への大分岐-集英社新書-マルクス・ガブリエル/dp/408721088X/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&crid=HQS9HYJM8UVW&dchild=1&keywords=未来への大分岐&qid=1587651096&sprefix=未来への%2Caps%2C329&sr=8-1)

3冊だけではありましたが、3者を読んで言えることは、

・工業資本、金融資本の社会から、知識を資本とする社会に移行していく

・そこでは、共同体(コミュニティ)と自然(環境)が人間の生活の土台になっている

ということでした。

コミュニティは従来の町内会のようなイメージではなく、新たな共同体をつくっていく、共同体ができていくということなのだと考えられます。

人と人が対話していくことで共同体の結びつきができていくと思いました。

そして、その対話の場にはファシリテーションの技術が活用されているだろうと。

ということを考えていくと、ポスト資本主義の社会にもファシリテーションは必要だと心を強くしました。

これで、新型コロナによる影響も、新しい社会の到来を促進すると前向きにとらえることができました。

これからも、よろしくお願いします。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370