合意形成の基本は?

2017-09-25 | ブログ

先日、ファシリテーション協会の定例会で「合意形成の基本」をしました。

(レポートはこちらです https://www2.faj.or.jp/base/chubu/report/20178/)

その時の感想や学んだことなどをご報告します。

『ディシジョン・メイキング』堀公俊・加藤彰、日本経済新聞社、2011年を参考に進めました。

この書籍の中には、意思決定の基本的なプロセス(初級編)

協調的な対立解消をして、合意形成する(中級編)

対話による合意形成(上級編)

の順に難易度が上がっています。

この中の、初級編にある基本的なプロセスを体験しました。

(画像はアマゾンより)

進め方は

120分程度

簡単なレクチャーとワーク、ふりかえり

で進めました。

「これからやってみたいこと2つを選ぶ」というお題です。

以前、基本的なスキルを学ぶ会(がれ~じと呼んでいます。学習・練習・からの・実践)で出された取組みたいテーマ30以上の中から、

選んでいきます。

ワーク①は、自分の取組みたいテーマを選んでグループで共有、さて、何にする?と話し合います。

ワーク②は、判断基準基準を考える→その基準で話し合う

というものでした。

結果は

今回は「取り組みたいテーマ」でしたので、判断基準をつくるために「そもそも、この定例会を選んだ理由は?」から入りました。

「もう一度、基本を学び直したい」「基本ってどんなこと?と興味があった」などが多く出ました。

ということは、ファシリテーションの基本は、この中のどれが該当するの?

その中でも一番の基本となるスキルは?どれだろう?

基本中の基本を探そう!

となり、決まっていきました。

ワーク①の結果とワーク②の結果を比べると、やはり、「そもそも」のところを確認し、その基準で考えてみようというほうが、納得が高いと思いました。

ワーク①の結果には「まぁ、基本どれでもいいよね。とりあえず…」という程度のコミットメントでした。

ワーク②の結果に対しては、「ファシリテーションの基本を学ぶなら、まずはこれ!」というもう少し強いコミットメントが生まれました。

次のステップである、実際に定例会で担当までするか?と聞かれたとしたら(実際には聞かれませんでしたが)、ワーク②なら、進んで手を挙げたと思います。

*納得した結果は、実行への意欲も培われるのだなぁと実感しました。

今回は、判断基準の決め方の部分を早急に進めてしまったなぁと感じています。

この判断基準をじっくりと話し合って決めておくことが合意形成のポイントなのだと考えているのに…

*どう判断基準を導き出すのか?そもそも判断基準ってどんなこと?から始めればよかったなぁ…

ファシリテーターとしてのフィードバックをいただいて、気づきました。とてもありがたい、貴重な機会でした。

*判断基準は対話によって引き出し、言葉にして共有することが重要なのですね。

どんなことを大切にしているのか?(インタレスト)を探って良く、探求していくと共通の思いが出てきて、その共通の思いを言語化して判断基準とする。

これが合意形成のポイントなのだと改めて体感しました。

基本と、いただいたフィードバックを忘れずに大切に、生かしてしていこうと思いました。

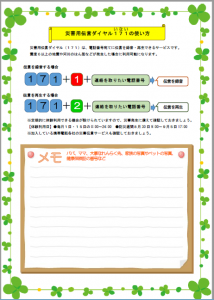

災害伝言ダイヤル171、やってみました

2017-09-16 | ブログ

災害伝言ダイヤル171は、NTTが提供する、災害時の安否確認のための番号です。

https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171s/intro.html

昨年度、地元の地域で女性の方々と作成した「災害チラシ」の裏に掲載しました。

毎月、1日と15日の0:00~24:00まで体験利用できるとのことです。

女性の会では、今年度はもっと踏み込んだ活動をしているのですが、そのご報告はまた後日させていただくとして…

今日、9月15日に地域の防災訓練にブースを出す準備で集まりました。(残念なことに、防災訓練の日は台風真っただ中の模様なのですが)

ちょうど、15日。

これはもう、やってみるしかありません!

まずは、TRY!

チラシには

171+1+連絡を取りたい電話番号→伝言を録音

171+2+連絡を取りたい電話番号→伝言を再生

とあります。

①まずは、スマホからスマホへ架電。

なぜか何度かけても、「おかけになった電話番号は現在使われておりません。…」となってしまいました。

②次にかけ方を変えて、スマホからスマホへ架電

171→発信→1-090〇〇〇〇◇◇◇◇

通じました!

そして伝言を入れてみました。

③スマホから伝言を再生しました。

新しく録音した順番で遡って再生してくれました。

新しい課題

伝言を聞いていると、いろいろな疑問が湧いてきました。

・この伝言は何時間くらい有効で、聞くことができるのか?

・何件くらい入れることができるのか?

・他の災害伝言ダイヤルは?

・LINE、facebook等との違いは?

などです。

先ほどのHPによりますと、

1伝言に対して30秒。20件まで。災害伝言ダイヤルの運用終了まで

となっています。

地域の公民館などの電話へ周囲の住民が伝言すれば、町内会の安否やどこの避難所にいるのかがわかる!と言われたことがありました。容量が20件では、この案は難しいです。

→やはり、家族用として使うしかないのか?

→災害時の地域の連絡、地域住民の所在などの情報を一つに集めることは難しいのか?

と新しい解決策を考えなくてはいけなくなりました。

*ドコモなどの会社が設置している災害伝言ダイヤルも一度試してみたほうがいいようです。

いろいろ挑戦してみることで、解決の糸口が見つかるかもしれません。

情報を選択する(どうやって?)

『関東大震災』吉村昭、文芸春秋、1973年

を読んでいるのですが、災害時は緊張や恐怖などから、デマが飛び交い、暴動が起きたりしたようです。

3.11の時もどこかの化学工場が火災にあい、化学物質が拡散している、というようなフェイクなのか?真実なのか?判断しかねるような噂話が聞こえてきていました。

関東大震災の時は、SNSなどはもちろんなかったので、口コミ(後にはメディアも巻き込んで)で広がっていったのです。

現在は、災害時でなくてもフェイクニュースが流れてきます。災害時にはどのようなことになってしまうのでしょう?

関東大震災時に比べて、拡散力やその速さには格段の差がある現在ですので、どんなデマが飛び交い、知らないうちに巻き込まれてしまうのでしょうか?想像できません。

災害が起きたあと、復旧復興には地域のつながりがあれば、早いといわれています。

地域が一日も早く復旧復興して、人々が依然のような生活を取り戻すためにも、地域の人々の安否を知ることから始まって、再建していくための様々な情報も必要です。

*地域や住民が必要とする情報だけを該当者に伝える方法を試行錯誤しながら構築していかないといけないのだな、ということが今回のトライでわかりました。そして、情報リテラシーをどうやって培っていけばよいのか?ということも平常時から求められるということも痛感しました。

平常時でも171にいきなりアクセスするとうまくつながらず、動揺してしまいました。

災害時に初めてアクセスするということになると、うまくつながらないときの動揺はいかばかりか…。

平常時にいろいろなことを試しておく必要があることを身をもって知りました。

たった一つのことをやってみただけでしたが、たくさんのことに気づき、課題も見つかりました。

防災はいろいろなことがありすぎて収拾がつかなくなるときもありますが、一つ一つ、コツコツと対策を取り、住民のみなさんと共有していくことが大切なのだと思いました。

また、そのような活動を一緒にしていくことが地域コミュニティのつながりを紡ぎ、太いものにしていくのですね。

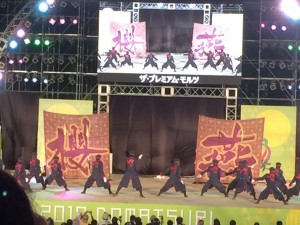

「どまつり」チームが地域を元気にする

2017-08-30 | ブログ

毎年8月最後の金曜日~日曜日に名古屋市内で開催される「にっぽんど真ん中祭り(略して どまつり)」。

(http://www.domatsuri.com)

今年も興奮のうちに終了しました。

何度もこのブログに登場する「どまつり」ですが、音楽や踊りの質の「エンターテインメント性」だけでなく、地域の活性化のため、地域アイデンティティの形成のために「どまつり性」にもこだわっています。(ここがステキな所です)

どまつりの1か月ほど前に、友人と毎月開催している「未来茶輪」にどまつりのチーム「鳴海商工会 猩々」のリーダーにお越しいただきました。

猩々チームは小学生から80代までの人で構成されています。こんなに広い年齢層の人達が同じ音楽にあわせて一緒に踊ります。まさに地域ぐるみ!そして、猩々チームは毎年、ファイナルステージまで行くようなチームなのです。

チームのマネジメント

そのチームの中でどのようなチームのマネジメントをしているのか?知りたいですよね。

年齢層でグループを作り、そこでリーダーを決めて練習しているそうです。聞いてしまえば、目新しいことではないような気がしますが、実際に脱落せずに毎年続いているということは、言葉には出なかったご苦労や工夫がたくさんあるのだろうなぁと推察します。

ただ、未来茶輪の中では、そこまで踏み込んでお聞きすることができず…

こちらから、もっと引き出そうという意欲がないと聞きだせないことを痛感しました。(傾聴って大切ですね)

きっと、実行している方からすれば、そんな素晴らしい事!という自覚がないので、聴きださないとお答えいただけないのですよね。

後継者づくり

どんな組織でも後継者をつくる、育てることが課題です。猩々も後継者をどう発掘し、育成していくのか?も課題の一つのようです。

そこで、打った手は、歴史をひも解き(どまつりの方々は地域資源を発掘するのがとてもお上手です)、「なるみら」という人たちがいたことを発見。そこから「なるみ~ら」というチームをつくり、踊らなくても良い、応援隊のようなチームを結成し、この中から踊ってみようという人たちを受け入れていこうというようにしたそうです。

「試み」とおっしゃっていましたが、とても成り行きが気になります。

今回のどまつりでも、パレードやステージで、浴衣を着たなるみ~らの方々も歩いていました。小さなお子さんも出演してステージがとても賑やかになり、地域の結束のようなものが伝わってきました。

ステージでは

ステージを観ていると、心がほっとします。若者の切れの良い踊りはもちろん心を打ちますが、年齢層の広いチームが真剣で楽しそうに踊っちる姿は「あ~。この地域ではみんなが声を掛け合って生きている。暮らしがそこにあるなぁ」と普段の生活まで見えてきます。

小さなお子さんが一生懸命に踊っている姿、地域での生活の姿を想像して、涙ぐんでしまいました。

また、以前はこのチームのメンバーだった子どもが、大人になってどまつりの時期にチームに、そして地域に戻ってくることもあるそうです。

心をつなぐ、つなぎとめるような思い出と戻っても歓迎されるホスピタリティがあるのですね。

若者が地域に戻って来る…ここにもまちづくりのヒントがありそうです。

どまつり性の趣旨を体現しているような猩々チーム。毎年、目をうるうるして観ています。

今年の優勝は「なごや学生チーム『鯱』」でした。

ここも昨年のリベンジ!のようで、大仕掛けで切れきれの踊り、衣装も目を引く、エンターテインメント性の高いチームでした。学生がファイナルを目指して一生懸命に練習していたのが目に浮かびます。

若者が盛り上げてくれるのは、どまつりにだけではなく、地域にとっても将来を担ってくれる後継者がいることは頼もしいことだと思いました。

今回は、最後の「総踊り」までいました。ステージ上だけでなく、それまで観ていた観客も全員が踊りました。とても気持ちよく、楽しかったです。これは病みつきになりそうです。

40人以下のチーム(U=40)のチャンピオン、JR九州チーム。銀河鉄道999の車掌さんのような衣装とキビキビとした動きが印象的でした。

「子どもと大人のワークショップ」今年は新しい体験!

2017-08-12 | ブログ

「お知らせ」でもご案内しました、幸田町での「子どもと大人の合同ワークショップ」。

毎年、お手伝いだせていただいています。

この催しは、幸田町が制定した「子どもの権利に関する条例」を普及する一手段として開催しています。

小学校6年生と子どもの権利擁護委員、子どもの権利推進委員の大人が「子どもの権利」について話し合います。

ワークショップでは

小学生は12人(1つの学校から2人、6校あるので12人)、大人は12~18人程度で行っています。

はじめは、子ども同士、大人同士それぞれで子どもの権利について話し合います。

一段落したら、子どもと大人が一緒に話し合います。その後、またそれぞれでふりかえりを行います。

毎年、アンケートには

【子どもから】

大人がちゃんと子どもの話を聞いてくれた!

大人に言いたいことを言えてよかった。スッキリした。

ちゃんと話を聞いてくれる大人がいて安心。うれしい。

などの言葉が書かれています。

【大人から】

子どもは大人が思っている以上にしっかりしてる。

もっとたくさんの子どもとこのような場を持ちたい。

大人が気づかないことがたくさんあった。

などの言葉が書かれています。

本当にうれしい、ファシリテーター冥利につきるような言葉をいただいています。

新しい体験!

ファシリテーターは4人体制。はじめのパートでは、一人が大人、あとの3人が子どもを担当しています。

子どもにはアイスブレイクはより丁寧に、「子どもの権利」を身近なことで考える、ということを心がけていますので、ファシリテーターは多めに配置します。

毎年、私が大人担当で、子どもたちの楽しそうな声を聞きながら、大人だけのワールドカフェをしています。

今年は、交代することになり、子どもの担当に!(とてもうれしかったです)

大まかなプログラムは私が作成しているものの、実際にファシリテーターをするのは初めてでした。

アイスブレイク用のボールも購入し、(ボールのお陰もあり)とても楽しく子ども担当ができました。

子どもだけで話し合いをしているときは本音を引き出すのはなんとかうまくいきました。

次のステップで大人と話をするときに「大人に言いたいこと」で集まってグループになる、まではとても良い雰囲気でした。

ところが、大人を目の前にしたら急に緊張したようで、紙に書いたこと以外言えなくなってしましました。

子どもたちの話し合いのときに書いた模造紙を見ながら、なぜそれを言いたいのか?を一緒に遡って聞いていきました。

すると、徐々に何を話したかったのか、その背景も大人と共有できるようになり、子どもたちの緊張もほぐれていきました。

ほぐれていったのは、大人が、まず、子どもの話を聴くということを心がけてくれたことが大きいようです。

そして、お説教ではなく(言いたいことはぐっとこらえて)、子どもが何を言いたいのか?解決にむけて大人として何ができるのか?を一緒に考えてくださったからではないか?と思いました。

もう少し掘り下げて考えると、

子どもはよ~く大人を見ています。毎年、それは感じます。大人がどんな気持ちでいるのか?子どもに何を言ってほしいのか、どんなことを望んでいるのか?を的確に察知して、そのような行動をしてくれます。

ところが、このワークショップでは、大人は本音を言ってくれることを望んでいましたし、聴くという心の準備もできていました。なので、大人から話を始めることはありません。

子どもは本当のことをどこまで言っていいのか?様子を見ていたようでした。

少しずつ話をしていく中で、ここにいる大人を「安心して」「信頼して」くれて、話をしてくれるようになるのだ。ということを実感しました。

いつもは、大人の方を担当していて、子どもと一緒に話し合うときに、子どもと初めてご対面!でしたので、子どものこのような心の動きに気づきませんでした。

もちろん、初めて会うときはお互いに緊張していて、徐々にほぐれていくのですが、大人と話すまでにこのような大きな波があったことは、体験してわかることでした。

緊張とリラックスの波がいくつもあるのですね。

来年は、もっと子どもたちの緊張を少なくできるような仕掛けを考えたいと思いました。

初めての「伏見稲荷」

2017-07-25 | ブログ

先日、初めて京都にある「伏見稲荷」に行ってまいりました。

2時間ドラマによく出てくる「千本鳥居」(この前に呼び出したり、告白があったりしていますので)は本当はどのような場所なのか?一度、見てみたいなぁと思っていました。

高速バス、快適でした

目的地は伏見稲荷のみでしたので、名古屋から如何に安くいけるのか?にも挑戦しました。

新幹線、東海道線、近鉄(アーバンライナー)…

高速バスがなんと往復で4100円(名古屋駅~深草)でした。

朝9:45にJR名古屋駅を出て、帰りは深草を13:15に出発することにしました。

途中、サービスエリアで15分ほどの休憩もあり、快適な移動でした。

深草を降りてから、伏見稲荷まで徒歩で20分強。普段は歩かない「京都の小路」を歩くことができて、発見の多い、暑いけれど、楽しいまちあるきも楽しめました。

観光地でない、普段着の京都。

普段着でもやっぱり京都でした。ファサードに凝ったり、琵琶湖疎水とともにある生活だったりと暮らし方にもなんとなく京都の誇りが伝わってきました。

そして、伏見稲荷

お稲荷さんだけあって、狐がたくさん祀ってありました。

本殿の奥へ行くと、念願の千本鳥居へ通じていきます。

鳥居は、現世と神様のいらっしゃる場所との境目にあるといわれています。伏見稲荷では、鳥居建っている場所に神様が降臨されたのだとか…

そして、稲荷山全体では、千本どころか1万本もあるらしいのです。

(http://travelers.co.jp/2015/11/18/post-3674/ より)

稲荷神社は商売繁盛の神社であるそうで、たくさん鳥居を奉納される方がいらっしゃるのですね。

(愛知県にある豊川稲荷は旗がずらっと奉納してありました)

この日は祇園祭のヤマホコ巡航の日で、ヤマホコのクライマックスの時間帯だったにも関わらず、多くの観光客がいました。

もちろん、外国人観光客も多い!

外国人の観光客もたくさんいらして、さすが!京都だなぁと思いました。

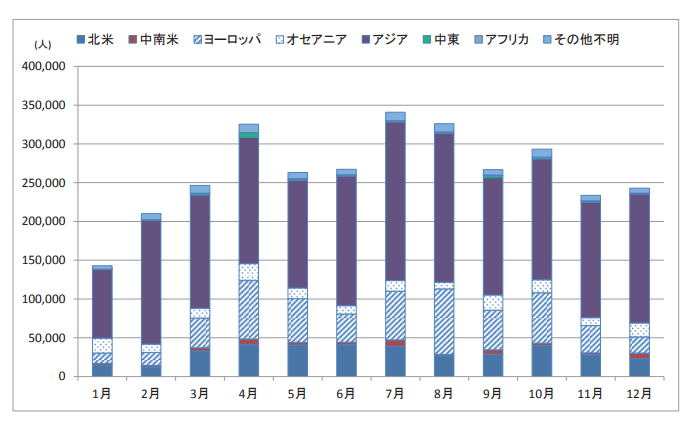

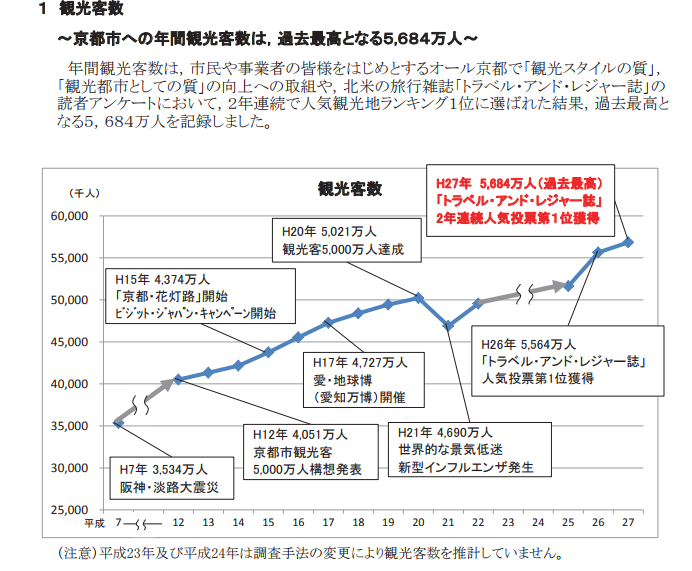

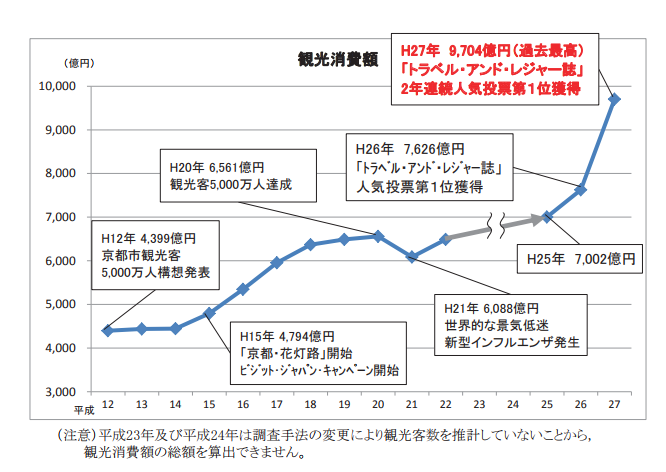

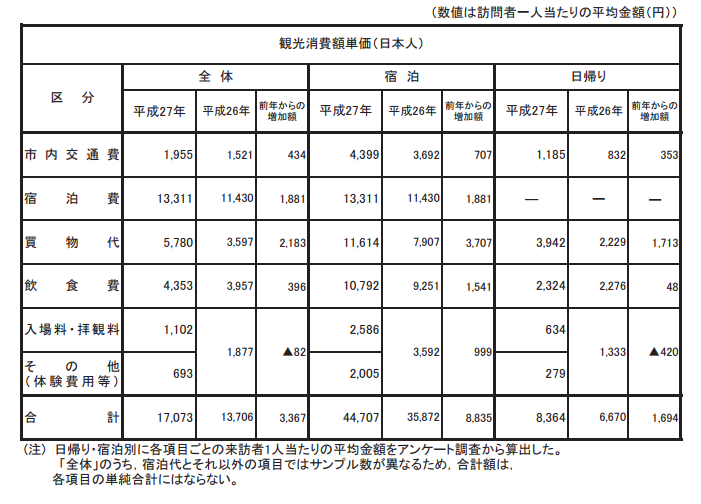

京都市の観光調査(平成27年度)を見てみると

以下のグラフ等はすべて、https://kanko.city.kyoto.lg.jp/chosa/image/kanko_chosa27.pdfを出典としています。

アジアからだけでなく、ヨーロッパ、北米は多そうでしたが、オセアニアからも意外に多いことがわかりました。

そして、観光客数は年々増えているようです。

少し気になるのが、観光客が京都市に与える経済的な効果です。

観光消費額が27年度で9704億円(過去最高!)

この波及効果は?

観光は1次産業から2次産業、そして3次産業まで幅広く経済効果が波及すると言います。

実際にはこの何倍の効果があるのでしょう?

ちなみに、一人当たりの消費額もありました。宿泊する場合も日帰りも一人当たりの消費額も増えています。

改めて、観光が今後の経済への寄与が期待されることを実感しました。

今回は伏見稲荷(商売繁盛)ですので、お金のことを少し考えてみました。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370