ファシリテーションとAI(人工知能)意外に親和性がありそうです。

2017-12-11 | ブログ

AIと言われれば、対話の手法のことですね?と聞きたくなるのですが、こちらは人工知能…

12月8日(金)~10日(日)に人工知能学会 市民共創知研究会「みらいらぼ 名古屋」が開催されました。

未来茶輪(みらいかふぇ)のゲストが、この研究会の幹事さんというご縁で未来茶輪のことを報告してきました。

人工知能、進歩してました!

名古屋工業大学の情報工学、土木、デザインの3研究室で研究中のweb上の合意形成システム(COLLAGREE)では、ファシリテーターとしてお手伝いさせていただいたこともありましたが、私の認知度が低く…

「AIがファシリテーションなんてできるのかしら?やっぱり、人間でなくちゃ!」と思っていました。

ところが、ファシリテーターの支援ロボットを製品化している企業もあったのです。

というのをファシリテーターの友人に教えていただき、興味が少し湧いてきました。(でも、まだ半信半疑)

研究会に出てみると

ファシリテーターが読みながら進める「場の空気」。これをどうやって読ませるか?を研究している研究室があったのです。

キーワードを抽出したり、心拍数で測ろうとしたり、熱センサーなど、さまざまな方向から「場の空気」を読もうとしていました。

やっと友人の言ったことが理解できてきました。

ところで、ファシリテーションの手法に「グループ プロセス コンサルテーション」というのがあります。

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/NINKAN/kanko/pdf/bulletin14/02_07.pdf

これは、話し合いには、コンテンツ(内容)とプロセス(時間や目的、目標などのタスク プロセス、人間関係などのメインテナンス プロセス)がある、ファシリテーターが介入するのは、プロセスである。このプロセスに特化して介入するファシリテーションの手法があります。

研究会の発表を聴いていると、なんとなく、グループ プロセス コンサルテーションの考え方を使って、内容とプロセスを分けて考えたほうが、もっとスッキリと分析できたり、AIに任せたりできるのでは?と思いました。

3日目は、共創のセッション

3日目は、技術者と非技術者(と言うそうです)がコラボして、2日目の発表を組み合わせて、こんなことができるのでは?というプロジェクトを作ります。

そして、研究会の後、技術開発していくことを期待。というセッションでした。

友人の提案からヒントをいただき、2つのプロジェクトに関わることになりました。

1つは、コンテンツに関わるプロジェクト。

グループワークの中で出てきたキーワードを抽出して、マインドマップにしていく。というものです。

きっと、発散のフェーズから収束のフェーズに移ったときに議論の流れが見えるので、ファシリテーターの強力なサポートとなるのではないかと思います。

http://www.mirailabcci.com/projects/273

もう一つは、プロセスに関わるプロジェクト。

参加者の音を聞き分けて、ひとり持ち時間を5分程度としたら、それぞれの話した時間を累積してカウントして、持ち時間が過ぎたら「○○さん、5分経ちましたよ」と言ってくれる。

その際、誰が何回発言したかもカウントしていて、「○○さん、まだお話していませんね」と教えてくれる。

というものです。

http://www.mirailabcci.com/projects/272

この二つのことを教えてくれると、ファシリテーターを始めた人や経験があっても熱が入るとついつい…という場合に役立つのではないかと思います。

この、プロセスに関わるプロジェクトは、なんと!卒論で扱っている学生さんがいて、卒業論文の提出が終わったら取り組んでくれることに!

これから、新しい楽しみができました。

(いろいろなところにアンテナを張っていることは大切なことだと、痛感しました)

https://kakakumag.com/hobby/?id=4575 より

この他、高校生の女子が(なんと、発表もしてました!)提案したプロジェクトで「学校の授業の質を向上させたい」というものもできました。先生のジョーク、寒い。。。と言われるような授業で、本当にみんなの体温が低いのか?から始まって、先生が学生の体温などを参考にして、自分の授業を見直してほしいという願いのこもったプロジェクトです。

いろいろと活用できそうなプロジェクトで、あんなとき、こんなことに応用できるね!と早くも使い道に話が進んでいきました。

とても楽しい、研究会でした。

ファシリテーションも新しい分野に挑戦!AIとの親和性、意外に高いものでした。

ご報告

未来茶輪は全46回続けてきました。そこを評価され、「ベスト プラクティス賞」をいただきました。

これは、一緒にマスターズをしてくださっている方、参加してくださる方、応援してくださる方、名古屋都市センターさんのお力です!

みなさまに感謝です。

サークルカフェで対話の原点に。

2017-11-24 | ブログ

先日、FAJ(日本ファシリテーション協会)中部支部のイベントがありました。

テーマは「未来をつくる 学生と社会人の対話カフェ」。

中心に学生と社会人が「働く」をテーマに1日対話をするという企画です。

対話の方法は、5つ。

午前中に1つ。

参加者自身が楽しいときや輝いているときの話を1:1でインタビューする「ハイポイント インタビュー」

午後から、分科会形式で4つ。

ワールドカフェ、ブラインドカフェ、サークルカフェ、サイレントカフェ

でした。この中のサークルカフェのメイン ファシリテーターを務めました。

(近頃、対話の場のことを「カフェ」と呼ぶことが多くなりました)

サークルカフェとは

定例会の中で生まれた中部支部オリジナルの対話の方法です。

15人程度(が適切な人数?)で輪になり、トーキングスティックを持って対話します。このトーキングスティックを持っている人が話ができ、他の人は聴いているというものです。話し終わったら、トーキングスティックを真ん中に戻し、次に話したい人がそのトーキングスティックを持って話す、そして、戻す…を繰り返して対話が進んでいきます。

FAJのメンバーである中野民夫さんの『ワークショップ』にも書かれていた対話の方法で、ネイティブ・アメリカン(本にはこのように記載してあったので)の昔からの対話の仕方をベースにして、アレンジを加えました。

サークルの真ん中に火を置き、「みんなが持ち寄った経験や知恵などが薪となります。そして、お互いに敬意をもって聴こうという気持ちが発火材になり、他の人の話をよく聴くことで理解の火花が散るのです。」(『ワークショップ』p6)

『ワークショップ』に紹介されていたのは、焚火を中心におき、トーキングスティック(枝)を持った人だけが話せ、他の人は口を挟まずに聴く、というものでした。時間やテーマなど所与のものがある中での対話、ファシリテーション グラフィック(板書のようなもの)を加えたのがオリジナルな部分です。

イベントでは、40分強の時間で行いました。

テーマは、ハイポイント インタビューとワールドカフェでの対話の中での気づきや感想を語ってもらい、そこから今の気持ちに近いものを考えました。このときは「職場で価値感(年齢や文化も含む)を越えて対話すると?」にしました。

アイスブレイクを兼ねて一言ずつ感想などを発言しながらスティックを回すことを2周、その後はトーキングスティックをサークルの真ん中において、話したい人が取りに行って、話すということを繰り返しました。

ファシリテーターはその間、グラフィックをしました。みなさんがトーキングスティックの使い方に慣れてくると、ファシリテーターの介入がなくても対話が進んでいました。

最後に一人一言ずつ、ふりかえりを言って終わりとしました。

終わった後の感想は

じっくりと問いかけに向き合えた。

親子で参加してくださった方は「こういう話を真面目に子どもとしたことがない。なかなかできないので、今日はとても良い機会だった」とおっしゃてくださいました。(これを受けて、お子さんもいろいろな人がいるので話を素直にできた、とおっしゃっていました)

価値観が「違う」を前提に対話する。

モノサシをたくさん増やそう、そうすれば相手の話や考えを理解できるようになる。

共感して理解しても、実現できないこともある。いろいろな人を広く受け入れられるようになりたい。

などの深いふりかえりが出てきました。

そして、ファシリテーターを務めた感想は、

15人で進める対話の時間は、40分では少ないだろうか?15人一度での対話(ワールドカフェでは1テーブル4人程度)は精神的にきびしいものになるのでは?と懸念していました。しかし、参加者の皆さんが、ルールを守ってくださり、傾聴をしてくださったお陰で、じっくりと深い話し合いができたと感じました。40分で終わるというしばりがなければ、もっと話せたのかもしれません。(『ワークショップ』にあるように一晩でも可能かも)

対話を聴いていた立場でも、ファシリテーターという立場でも、じっくりと話せたという達成感が持てました。

対話の満足度は、発言量の多寡ではなく、自分がどれだけその場に存在していたのか、自分がその場に存在していたことが貢献になったという実感を得られたことが影響するのではないかと思いました。

「対話をする」「対話の場をファシリテートする」ことには深い学びや気づきがありそうです。そんな機会を得られたことに感謝しています。

イラストに挑戦したい!→プレパタあり。

2017-11-15 | ブログ

以前から気になているグラフィックレコーディング(略してグラレコ)。イラストで話し合いの流れを描いていく手法です。

最近では、NHKの「週刊深読み」で、視聴者からの質問や意見をイラストと言葉で表現している方がいらっしゃいます。

そう、あれです。

FAJ(日本ファシリテーション協会)のフォーラムやODNJ(組織開発ネットワークジャパン)、2015年に行ったワールドカフェ20年のイベントでも行われています。

あんなにのびのびと自由に話し合いを描けたら(実は、のびのびではないのかもしれませんが)、ファシリテーション・グラフィックの合間にイラストをさらっと入れることができたら、素敵だろうなぁと思っています。

そんなことを思っていたところ、先日、素敵な出会いがあり、イラストの書き方のポイントを教えていただきました。

言葉の画像をGoogleなどで検索し、画像の共通点を探す。そしてその共通点を描いてみる。すると、それらしく見える!というのです。

例えば、「防災」と入れると画像がいくつも出てきます。その中で、共通のアイテムを探すのです。

共通するのは…

防災頭巾やヘルメット、懐中電灯や非常用持ち出し袋。こんなイラストがあったら、「防災」はイメージできますよね。

これだけでも、チャレンジしてみようかなという気になったのですが、もっと簡単な方法も教えていただきました。

それが、「プレパタ」=プレゼンテーション・パターンというものでした。

(画像はアマゾンより)

(画像はアマゾンより)

パターン・ランゲージの考え方をベースにプレゼンテーション用に開発されたものらしいのです。

パターン・ランゲージは、「建築や都市計画に関わる理論。単単語が集まって文章となり、詩が生まれるように、パタ―ンが集まってランゲージとなり、このぱたんランゲージを用いて、いきいきとした建物やコミュニティを形成することができる」(https://ja.wikipedia.org/wiki/パタン・ランゲージより)というものです。

(画像はアマゾンより)

(画像はアマゾンより)

なんとなく、建築系の分野ではご縁がありそうです。なので、あまり関心がありませんでした。

なんと、今になって、ご縁ができてくるとは…。

ここに出ているイラストを真似してみれば、グラレコとまではいかなくても、イラストは描けるはず!

と早速、挑戦してみました。

結果は…

(次回以降、ご紹介します。できますように)

まだまだ、練習が必要なようです…

せっかく、教えていただいたので、少しずつ、グラフィックするときに取り入れていこう!と思いました。

小布施図書館の元館長さんによるワークショップ体験

2017-10-22 | ブログ

街並み全体をトータルでプロデュースしているということで有名な小布施町。

この図書館は2009年に開館した「まちとしょテラソ」http://machitoshoterrasow.com/index.htmlという名称です。

その準備段階からかかわり、初代の館長になった花田裕一郎さんをゲストにFAJ(日本ファシリテーション協会https://www.faj.or.jpの中部支部)の定例会に参加しました。

(https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_ja_JP=カタカナ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=はなぼん より)

もともとはテレビ番組の演出家だったという花井さん。

ワークショップの内容も、演出家を彷彿とさせる内容でした。

内容は

1.「わもん」=話+聞を体験する(話すこと、聞くことに集中する)

一人1分間話す。他の人は声を出さないでうなづくのみ。

次は声を出してうなづく。

2.3000m²の土地に地域の人が元気になる広場をつくろう!

というテーマでグループワーク。とても3000m²には収まらない楽しい広場(場合によってはまちそのもの!)ができあがりました。

3.もう一度、ブラッシュアップ

私がいたグループでは、サグラダファミリアのように進化し続ける、建設途中のお城にしよう!ということになりました。

そして、市民だけでなく街を訪れる人が力を貸して、創り上げていく…というコンセプトです。

4.この広場をつくる、維持していくために必要な役割を11個挙げる。

野球のチームは9人+2人(補欠?)=11人。1番バッター~9番バッターまでの役割、それを支える2人の役割も異なり、必ず必要だとのこと。そこから、11人の登場人物を考えます。

このグループでは、内部(①総監督、②クリエイター、③経理)、現場(④現場監督、⑤職人)、外部(⑥市民、⑦スポンサー)、外部と内部をつなぐ⑧コーディネーター、⑨渉外、⑩広報、⑪ボランティアマネージャーとしました。

5.自分だったらどの役割をする?向いている?

4.で挙げた役割の中から自分に合っていそうな役割を自分で宣言しました。

6.発表

6チーム、それぞれ楽しそうな広場ができていました。

7.ふりかえりと花井さんからのひとこと

仮想のワークショップは初めてでちょっと戸惑ったが、やってみると意外と楽しかった。とのコメントをいただきました。

ふりかえり

ずっと同じメンバーで行うワークショップは久しぶりでした。余裕のある時間配分をしてくださったので、十分に話し合った気がします。飽きずにできるものだなぁと久しぶりのワークショップらしいワークショップを楽しみました。

そして、なにより演出家のワークショップなのだなぁと感じたのは、プロジェクト遂行の役割を考えること。そして、自分はどの役割をするのかを考え、宣言することでした。

演出にはキャスティングや、その見せ方が大変重要。そこから、この「役割を考える」ワークが入っているのだなぁと思いました。

たいへん、参考になる定例会でした。

区政運営方針でもワールドカフェ!

2017-10-14 | ブログ

今月初めの2日間に、名古屋市緑区の区政運営方針「みどりっちプラン会議」のファシリテーターを務めました。

とっても和やかな雰囲気の会になり、楽しく過ごさせていただきました。

そのご報告をします。

*みどりっちは、緑区のマスコットキャラクターです。

この会議は、今年で2回目とのことです。

2回目の今年は、より多くの区民に参加してほしいという目的で、日曜日の昼間と平日の夜の2回開催することになりました。

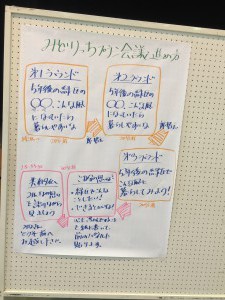

進め方は

ワールドカフェを行うのに適した2時間をいただきましたので、ゆったりとじっくりとお話ができました。

緑区の4つの重点項目(子育て支援、高齢者支援、観光推進、危機管理)に分かれて、1ラウンド。

次は、他に気になるテーマに移動して、2ラウンドめ。

最後に、1ラウンドめのテーブルに戻って、追加の書き込みを読んだり、他のテーブルのは話を持ち寄ったりする、3ラウンドめ。

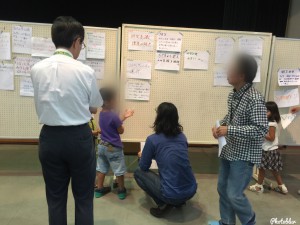

ハーベスト(まとめ)は、「5年後、緑区でこんなことしたい、こんなことできるといいな」について、A4用紙に記入していただき、壁にはります。その後、区長と参加者で壁に貼られた用紙を見て、対話をしました。

区長さん、とっても柔らかく優しくいろいろな問いかけを投げてくださいました。(感謝です)

参加してくださった方々は

もちろん、緑区在住、在勤、在活の方々でした。2日併せて50人弱。名古屋市立大学の三浦先生のご協力もいただいて、緑区に関係のある学生さんもご参加くださいました。

両回に参加してくださる方も複数人いらして、ファシリテーターとしても大変うれしい会でした。

対話の内容を聞いていると、本当に緑区が好き!というのが伝わってきました。もっと語りたい!とのお声もいただきました。

会終了後、記念撮影をしたり、立ち話をしていたり、片付けを手伝ってくださったり…。その場をすぐに去らず、帰るのが名残惜しく思ってくださったようです。(これも、ファシリテーター冥利に尽きます。参加してくださったみなさん、区長さん、事務局のみなさん、そして名古屋市のコミュニティサポーターのお二人に感謝です!)

ここで、是非お伝えしたい方々がいらっしゃいます。

一人は、子育て支援の団体で活躍している高校生。2度参加してくださって、若さと情熱、なのに落ち着いた口調で語ってくれました。

もう一人(本当は6人です)は、就学前の子どもたちも参加してくれました。日曜の午後、パパとママに連れられてきてくれました。

始めは大人と同じように模造紙にお絵かきをしていたのですが、退屈になってきたのか、壁に紙を貼る準備でマスキングテープを切って壁にはっていくお手伝いをしてくれるようになりました。最後は、大人が壁に貼るお手伝いもしてくれました。

高齢の方も、「自分でできるよ」とは言っても、子どもたちが手伝ってくれることを喜んでいる様子が見られて、ほほえましい光景が広がっていきました。

小さいお子さんが同席してくれると、こんなに優しい場になるのだなぁと実感しました。

合意形成でも、やはり子どもがいてくれることが必要かも

元東京工業大学教授で、現在は一般社団法人コンセンサスコーディネーターズの桑子敏雄さんが、2013年の日経ビジネスで池上彰さんとの対談がありました。「社会的合意形成」をどのように進めていくのかという内容でした。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20130422/247049/

そこに、女性と子どもが会議の場にいることが重要なファクターだとおっしゃっていました。

それを読んで以来、自信を持って、会議には必ず女性を子どもに声掛けをして参加してもらえるようにお願いしてきました。

今回は、合意形成を目指してはいませんでしたが、女性と特に小さいお子さんがいらっしゃることが、場の雰囲気に大きな影響を与えるというのを実感しました。

そして、参加した大人のみなさんは、きっと、この子達のためにも自信をもって引き継いでいける地域にしていかなくては!という気持ちになってくださったのだと思います。

イメージだけでなく、実際に目の前に未来を担う人がいる、ということが大切なのですね。

さらに、うれしい参加は

子育て支援のサークルに入っているママとご一緒にパパ達も参加してくださいました。

「子守りで来ました」とはおっしゃっていましたが、もちろん、対話に入れる状況になるとテーブルについて参加してくださいました。(ママと交代でテーブルについてくださった方も!)

現役世代・子育てパパの参加は、地域に関する場面では少ないのですが、今回は意外に多く(30人中3人ほど。なんと1割)、パパが参加してくださったので、普段聞けない内容も聞かれました。

パパもいるということが、場の雰囲気をさらにやわらげ、楽しい場になるのだということが分かりました。

ワールドカフェという手法で和んだ場になるというだけでなく、参加するメンバーによっても場の雰囲気が変わりました。雰囲気が変わると話す内容にも影響があるのだろうと推察します。

さまざまな年代の方が参加することの必要性を再認識できました。

このような機会をくださった、名古屋市緑区のみなさんに感謝します。ありがとうございました。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370