「インバウンド」と文化財の見せ方

2015-02-14 | ブログ

前回の「熱海旅行」で思いがけず「インバウンド」(海外からの観光客を呼び込む、リピーターにする)という言葉を目にしました。

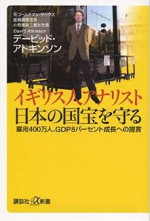

インバウンドのコツについて、日本人ではなく外国人から見た、文化財の見せ方の書籍があります。少しだけご紹介します。

ご紹介するのは、デービッド・アトキンソン『イギリスのアナリスト日本の国宝を守る ~雇用400万人とGDP8%成長への提言~』講談社+α新書 の一部です。

(http://www.amazon.co.jp/イギリス人アナリスト-日本の国宝を守る-雇用400万人、GDP8パーセント成長への提言-講談社-α新書/dp/4062728702/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1423700450&sr=1-1&keywords=デービッド・アトキンソン)

簡単に内容のご紹介

著者はイギリス人の元アナリストです。経済や経営を分析して、そのデータから読み解き、提案するというお仕事をしていらっしゃいました。

42歳で引退し、京都に住んでいたところへ文化財の修復をしている会社の社長にと声がかかったそうです。

そこで、アナリストとしての手腕を発揮、経営を建て直したとか。アナリストが社長となると、相当なコストカット&人員整理かと想像しますが、全く逆の施策をうちました。文化財修復は職員さんのウデとその承継が命ということで、職人さん達を大切に考え正社員にしたところ、若い職人の離職を防ぐことができ、品質管理の徹底と技術の向上につながったということでした。

このことから、「やるべきことをやれば日本の組織は劇的に改善する」と感じたそうです。そして、日本にはまだまだ改革の余地“伸びしろ”があり、施策を間違えなければ、雇用は増え、成長もするとありました。

その日本経済の伸びしろであり、施策が「文化財」を守ることにつながっていきます。これは、日本という国の経済規模からして1年、2年という短期では成果があがるものではありません。その分、短期間で終わることのない、安定した経済成長が期待できるようです。

話は飛びますが、文化財を本気で守ることが「インバウンド」の戦略、戦術になっていきます。

文化財への考え方と位置づけ

著者のふるさとであるイギリスでは「文化財」は個人の持ち物ではなく、国民共有の財産であり、所有者はそれを「預かっている」だけという考え方をしているそうです。

そして、独立行政法人EH(イングリッシュ ヘリテージ 文化財などで縦割り行政だったものを統一した組織)は国のもつ文化財に関する強い権力を背景に文化財を守っています。EHの支出の中で一番大きいのはイベントや宣伝費、次が修復費を含むリサーチ費用(地域の調査の調査や、修理や保存にまつわる調査も含んでいます。)この調査の中には、プレゼンの方法や政策に沿った形で文化財の位置づけを考えるという提言までその範囲となっているそうです。

このリサーチ費用から、専門家や第三者への分析依頼ができ、その分析を活用した観光事業の展開も信用できるものとなっているようです。

文化財を中心とした観光経済は2010年で年間124億ポンド(約2兆1080億円)で、そのうち海外からの観光客は39.5%を占めているそうです。直接的な雇用は19万5000人で全人口の0.8%、労働人口の1.6%を占めているそうです。(本文 p162より)

来客業はイギリスではGDPの7%、国内で5番目の産業となっており、若者の雇用、地方の振興に役立っています。

インバウンド戦略は?

こうなってくると、日本の文化財は、観光資源として素晴らしいポテンシャルがあるにも関わらず、発掘されていない、認められていないのでは?という疑問が湧いてきます。

著者は、文化財もテーマパークと同じように対価に対するサービスを提供したほうがよいのでは?と提案しています。

例えば

・ なぜ、そこに建てたのか?なぜそのような形になったのか?をわかりやすく、面白く説明する

(もちろん、英語表記は欠かせません)

・ 古いものはそのまま残す、さらに「楽しんでもらおう!」という視点で見せ方を考える

(文化財はその時代や周辺の環境から出来上がったということを考えて、徹底するというようなことかもしれません)

というものです。

知的な楽しみを味わう

私ごとですが、20年近く前、京都の南禅寺に行ったときに、初めて水路閣を観て歩きました。発電所やインクラインも見て、そこにあった説明文を読みました。

そのときは、桜を見に行ったので、インクラインの桜に感動したのですが、水路閣の説明に興味を持ち帰宅してから、水路閣に流れる水、琵琶湖疎水について調べました。

そうすると、さらに琵琶湖疎水に興味がわき、「あれはどうなっていたのかな?もう一度見てみたい。」という気持ちになりました。

妄想は広がり、愛知県犬山市にある「明治村」に京都の市電が走っていたなぁと思い出し、

「琵琶湖から水を引いてくる→発電→水路閣や哲学の道の川を代表とする琵琶湖疎水を通って京都中に水が引かれていた」ということに至りました。

明治の時代、あの発電所で発電した電気で(明治村で乗った)京都市電は走っていた!

(明治村で走っていた市電は、京都にあるときには琵琶湖疏水の電気で走っていた!)

桜のスポット、円山公園にも琵琶湖疎水が流れていた!

などと、当時の水や電気の流れが頭の中でつながり、行ってみたい気持ちがふつふつとしてきました。

となると、行くしかありません。「そうだ、京都行こう!」と手帳を見たのです。

笑い話しのようですが、知的な楽しみというのはこんなことかもしれません。あることから興味をもったモノやコトを調べて検証する、というのはワクワクします。パズルが解けるのと同じかもしれません。

事前の準備があれば、更に楽しい旅行になり、同じものを観ても感じ方が違い、それが文化財が観光の資源になるということなのかもしれません。

話はそれてしまいましたが、海外から来てくださる方々が知らない国の文化の成り立ちを体感したり、

それが今にもつながっているところを発見したり、

自分の国との違いを発見したり、

比べることで自分の国や住んでいるところを再発見できたり

という知的な興奮が楽しめるように演出することが対価に見合うサービスなのかもしれません。

簡単な説明だけでは味わえない体感や体験のための説明、見せ方、もう一度見てみたいと思ってもらえる演出も大切なのではないかと思いました。

改めて温泉!~老舗温泉の街、がんばってます~

2015-02-11 | ブログ

熱海に行ってきました。

夏は涼しく、冬は暖かいといわれている熱海市。

2月初めにもかかわらず桜が咲いていました。この濃いピンク色の桜は、あたみ桜と呼ばれており、沖縄のカンヒサクラと本土のヤマザクラを親に持つ桜のようです。

http://www.ataminews.gr.jp/sakura/index.html(熱海桜について)

熱海市の中心街を流れる糸川沿いを濃いピンクで染めていました。

花の蜜をついばむメジロがたくさん集まって、桜を見に来た観光客もシャッターチャンスを狙っていました。1本の桜に10羽(テレビの中継では20羽とか)以上のメジロが集まっていましたので、撮影したくなりますね。

また、温泉街といえば、ホテルの中に観光客を囲い込んでしまうため周囲はシャッター通りになっているところが多いのですが、熱海市の中心市街地では人口4万人弱の街とは思えない数の飲食店がありました。

いくら観光地とはいえ、温泉街は昔ながらの観光がメインで、だんだん寂れてきているのが実態だと思いこんでいたのですが、熱海は違うようです。

十数年前に訪れたときは、バスで市内をめぐっていると廃墟になっているホテルが目についたのですが、再開発や建て直しが進んでいる様子でした。

高齢者マンション、リゾートマンション、観光客

温泉はたくさんの人を惹きつけますが、ここ熱海では、リゾートマンションを購入して訪れる人もまだまだいるようです。リゾートマンションとは、バブル時代の遺産で、この跡も寂しいものがあるというイメージですが、これも当てはまっていないようです。東京から新幹線で1時間という恵まれた立地、温暖な気候も理由なのかもしれません。

夜、食事をしたお店の大将の話ではお客さまの1/3は地元の方、1/3は観光客、1/3はリゾートマンションの方なのだそうです。

「中銀」ブランドの老人施設も古くからあり、東京からの移住もあるようです。十数年前、観光施設をめぐる「湯~遊~バス」はすでにあったのですが、そのときガイドをしていた方にお話を伺ったところ、定年後、東京から熱海へ移住し、ボランティアでこのバスのガイドをしているとのことでした。「ここはあったかいからね~」とおっしゃっていました。

今回も湯~遊~バスに乗ったところ、ガイドさんが見どころの歴史や謂れなどを説明してくださっていました。きっと、この方もボランティアなのでしょう。東京から移住していらしたのかしら?と思ってしまいました。

http://www.city.atami.shizuoka.jp/page.php?p_id=319(湯~遊~バスについて)

年齢を重ねると、温暖な気候、温泉に惹きつけられるのでしょうか?

ただ、少子高齢化の時代には逆らえず、熱海市の人口は逓減してはいるようです。

http://atami.securesites.net/userfiles/page197/juminkiroku.pdf(熱海市の人口の推移)

温泉に行く観光客といえば、高齢の方を想像するのですが、今回の熱海だけではなく、日本3大名泉のひとつ下呂温泉でも若いグループやカップルも多く見かけました。

何回見ても若者と温泉の組み合わせは意外な気がするのですが、これは私の思いこみで、若者にも温泉は人気があるのですね。

熱海市への観光客は平成23年度までは逓減していたのですが、平成24年度は増加しました。この原因はまだ調査中ですが、観光調査によると、平成24年度、25年度で観光客誘致に力をいれているようです。平成25年度の数字は未確定なのが残念です。

http://atami.securesites.net/userfiles/page495/h25atamishinokanko.pdf(熱海の観光)

海外からも

宿泊した旅館では、帳場に「インバウンド料金の設定について」という書類が置いてあったので、「もしかしたら、これが熱海活性化の鍵?」とお店の方にヒアリングしてみました。残念ながら、「これは、インターネットの宿泊サイトからの依頼で、熱海市や観光協会からの依頼ではありませんよ」とのことでした。

観光には「インバウンド」海外からの観光客を呼び込むということがキーワードになっている昨今です。温泉もインバウンドの大切なキーワードになっていくのでしょうね。どうやって海外からの観光客を呼び込み、リピーターを囲い込むのかが大きなテーマとなっています。

おいしい食事は必須

観光にはご当地の食材を使った、おいしい食事も欠かせません。熱海にもたくさんの飲食店がありました。特に気になったのが、印象ではありますが、喫茶店、地魚を出す寿司屋が多いように思えました。また、手の込んだ地元の食材を使ったお料理を出すお店にも簡単に出会えました。

熱海という土地にプライドをもっているのだなぁと感じました。

昭和の時代は、熱海と言えば「貫一・お宮」「おじさまがたの宴会」というイメージがあったのですが、そのイメージを変えなくてはいけないようです。訪れて楽しい+おいしい+温泉もある熱海になっているのですね。昔ながらの趣も捨てがたいのですが、新しい熱海の魅力も楽しみです。

また訪れてみたいまちになりました。今度はしっかりと調査しなくては!

300人のワールドカフェ

2015-01-26 | ブログ

毎年8月最後の土、日に名古屋市内を中心に開催される「日本ど真ん中祭り(略してどまつり)」があります。よさこいソーランといわれる踊りの祭典です。大学生が始めたイベントが、もう16回も開催されています。年々参加チームが増え、今では200を超えるたくさんのチームがエントリーし、名古屋の夏をにぎわしています。

このチームのリーダーを対象に毎年1泊2日の合宿をしているそうです。合宿も今回で13回めとなっています。

素敵なご縁をいただいて、この合宿でファシリテーターを務めさせていただきました。

300人のワールドカフェ

合宿には約300人のリーダーが集いました。合宿の冒頭に「公益財団法人日本ど真ん中祭り文化財団」の専務理事でどまつりを始めた水野氏から「どまつりの『ど』」についての講演がありました。

どまつりには50年構想というビジョンがあり、この構想を5つの軸でわかりやすく参加者に伝え、「ど」に隠された意味を捉えなおすということを行いました。

これは対話で進めるのがよいだろうと、ワールドカフェの手法を使って進めることになりました。

直前まで水野さんの講演とワールドカフェのつながりについて関係者で何度も話し合っていました。

直前の打ち合わせはウォークスルーのつもりでした。あと30分ほどで合宿が始まるというその時、そこにいた全員が納得するような、講演とワールドカフェをぴったりとつなぐ言葉が見つかりました。

これでワールドカフェはうまくいく!と確信をもってファシリテーターとしても臨むことができる打ち合わせとなりました。

そして、水野さんからの熱い講演の後、いよいよワールドカフェが始まりました。

ワールドカフェの進め方の説明の後、問いかけに入ります。事前の度重なる打ち合わせで練ってきた問いかけです。そして、直前の打ち合わせで納得した問いかけ・・・

はじめは進め方に戸惑っていた参加者のみなさんでしたが、さすが、何十人、いえ100人を超えるチームを引っ張るリーダーの集まりです。

1ラウンド経験してみれば、すぐにコツをつかんで対話ができ、移動もスムーズにできるようになりました。

一番うれしく、驚いたことは、進め方の説明のとき「私が手を挙げているのを見たら、対話を止めて手を挙げてください」とお願いしてあったので、時間が来たら手を挙げていました。すると、さぁーっと手を挙げる輪が広がり、数秒で静かになりました。

300人が数秒で一斉に静かになる・・・こんな経験は初めてでした。

さすが、踊り子(どまつりではこう呼んでいました)さんです。音楽に合わせて身体を動かしているからなのでしょうか?話し声が止まる、誰かが手を挙げているという動作に敏感なのかもしれません。

その後は・・・

その後、第3ラウンドまで問いかけを変えながら進めました。

その後、分科会を経て、交流会で一日目が終了。

二日目は各チームに分かれてのグループワークで、チームにとってのどまつりの5軸を具体化し、レーダーチャートを作りました、レーダーチャートを参考にして「未来新聞」をつくりました。

最後に一日目のグループに戻って感想や気づきを共有しました。

毎年の合宿で話し合った結果をその年の参加要項に片影させ発表するらしいのですが、今回は参加者のワールドカフェでの発言や未来新聞、アンケートなどを参考にして作るそうです。

「参加」を貫いている組織なのだと思いました。

そしてもう一つ、参加者は、まちづくりにはあまり登場していない、10代、20代、30代が半数以上を占めていました。この方々が年上の人達と対等に対話し、グループワークで語り合う姿はたいへん印象的でした。水野さんのおっしゃる、地域への貢献はできているのではないかと思いました。そして、年齢、性別、国籍、文化を超えてつながっていくにはどまつりはとても有効なツールなのだと体感しました。

また、水野さんはじめ主催者の方々は、私にお声かけくださった方のご努力もあり、ファシリテーションを高く評価してくださって、合宿最後のコメントでチームビルディングや話し合いの促進だけではなく、チームの運営や地域を巻き込んでいく際にも必要なスキルだとおっしゃてくださいました。

この言葉に応えられたのか?アンケートの結果が出るのが少し怖いような気がしますが、楽しみでもあります。

主催者の方々、支援する方々と一緒に進行プランを練っていくと、参加者も含めたみんなが納得して満足できるファシリテートができることも痛感しました。

このような機会を与えてくださった方々に感謝しております。

モチベーションを上げるには?

2015-01-20 | ブログ

大学生の就職活動開始の時期が10月から3月へ繰り延べになっています。

それは単純に半年間、大学生活を謳歌できる期間が増えた、というのではなさそうです。

時期が延びた分、実際に試験や面接という就職活動の期間が減るので、事前準備を計画的に、優先順位を決めて進めていくことが求められます。

そこにまだ気づいていなかったり、気づいても何をすればいいのかわからない学生さんもいるようです。

就職活動へのマインドをアップさせる

そんなことから、ファシリテーションを活用した「マインドアップ講座」をしました。

4回のシリーズものでしたが、毎回楽しんで気づきを得る、そして行動に移すということを目標にして進めました。

・自分の強みを考える

・自分をアピールする

・こんなときどうする?就職活動のあるある

・実際に働いている自分を想像する

もちろん、グループワークで行いました。(写真を撮ることを控えていましたので、その場をご覧いただけないのが残念です)

感想は

参加した学生さん達からは、

・グループワークが楽しかった。

・グループワークの体験は就職活動に役立ちそう。

・やりたい仕事をじっくりと考えてみようと思った。

・計画的に就職活動をしなくてはいけないのだなぁと思った。

などなどの感想をいただきました。

まだまだ遠いと思っていた就職活動ですが、実は前準備をしなくてはいけないのだ、と気づいてくれたようです。

そして、グループワークの楽しさ、グループで協力することの喜びを少しでも体験していただけたようで、ファシリテーターとしてはとても嬉しい講座になりました。

まちづくりだけでなく、マインドアップ、心をセットするということにもファシリテーションは使える!ということを実感しました。

人と人がそこにいれば、ファシリテーションのスキルを使って何かを実現させることができる、ということに改めて気づきました。

このような機会をくださった方に感謝しています。

異世代でアイディアを出し合う話し合い

2015-01-09 | ブログ

「ごみの減量」というテーマのもと、大人と中高生が同じテーブルを囲んで話し合う場をファシリテートしました。

大人、中高生の反応を中心に簡単にふりかえってみようと思います。

1.はじめに

「ごみの減量」と言えば、家庭の中では、ごみ置き場に持って行く人、ごみ袋に入れる人、ごみ箱に捨てる人・・・と役割分担があるような気がします。

家庭内の全員が分別を意識してごみ箱に捨てているという家庭の数はどのくらいあるのでしょう?

そして、そこに子どもである中高生がごみを分別して出すという役割があるという家庭の割合は大きくはないと想像しています。

「そもそも何のためにごみを減量するのか?」と考えてみると、焼却場の負荷の問題や大気汚染の問題、費用の問題などがあります。

もう少し視点を遠くへもっていくと、次世代にごみの処分場の余地を残しておくとか、よりよい環境をつないでいくというようなことが最終目標ではないかと思われます。

となりますと、そのような場に、引き継ぐ当事者である中高生が、意見を述べることは、当然のことのように考えられます。

そこで、中高生と大人が一緒になってごみ減量のアイディアを考える場を設けるというのは、今までなかったほうが不自然だったのかもしれません。

今までは、子どもの意見を聞くという機会があっても、子どもだけを集めて意見を言ってもらうという場が多かったのではないでしょうか。今回は、大人と子どもが同じテーブルについてアイディアを出し合うというワークショップを行いました。

2.今回の進め方は

大人は「そもそも何を目指して、ごみ減量の会議をするのか」について確認した後、フューチャーサーチの順序に従って、過去~現在~未来を考え、その未来を実現させるための方法を考えました。

中高生は、現地視察、大人が作成した年表、大人も参考にした現在のデータをなぞり、未来を描き、そのためには何をすれば良いかを考えました。

最後に、大人も中高生も一緒になって、アクションプランを考える、というプロセスで進めました。

3.経緯

大人は丁寧に進めることができましたが、中高生は時間の制約が大きくかけ足で進みました。

大人にはできるだけ利害関係のある方々に出席していただきたいと思い、町内の衛生委員の方や町内会長さん、無作為抽出で呼びかけた市民の方、市内にある企業さん、そして、ごみを収集している事業者さん、ごみ処理を実際にしている事業者さんにもお集まりいただきました。参加してくださった事業者さんは環境に対する意識が高く、大人の方、子どもたちも興味深く話を聞き、違った視点から見ることや学び、気づきがあったようです。第一線で携わっている方の話しを聞くというのはたいへん刺激的なことなのですね。

大人には、グループや進め方、テーブルの配置や場所の移動などできるだけいろいろな方々と話し合っていただき、様々な視点からの話し合いをしました。会が進むにつれて話し合いそのものや進行に慣れてきてくださったようで、だんだんとフットワークも軽くなり、ポスターセッションの時もそこで質問が出るなど、アイスブレイクも必要ないくらい場が醸成され、話し合いのテンポも早くなり、活発に意見が出る、言えるようになってきました。

中高生には、残念なことに大人と合同で行う前のワークショップの機会は1回しかありませんでした。しかし、午前中の現地視察で大きな刺激を受けたらしく、午後からの話し合いはたいへん盛り上がりました。未来を考えることは、大人にはハードルが高いと思われても、中高生は軽々と飛び越えていってしまいました。

午前の視察が終わり、昼食は中高生だけで会議室内で持参したお弁当をとりました。意図したわけではなかったのですが、大人は全員席をはずしていました。これが功を奏したらしく、午後からの話し合いがとても和やかで誰の意見でも受け容れる準備ができていました。この理由には高校生のリードがあったようです。年長者という自覚が、場をつくっていたのかもしれません。リーダーシップも発揮できる場となったようです。

4.最終回では

大人と中高生の双方からのアイディアを報告し、アイディアを混ぜ、壁一面を使って整理しました。そこから、大人と中高生は年齢は関係なく、各自が話し合いたいテーマに分かれてアイディアのブラッシュアップをしました。

大人と中高生の双方からのアイディアを報告し、アイディアを混ぜ、壁一面を使って整理しました。そこから、大人と中高生は年齢は関係なく、各自が話し合いたいテーマに分かれてアイディアのブラッシュアップをしました。

大人の中で、はじめは少し緊張していた中高生でしたが、時間が経つにつれて大人が受け入れてくれることがわかったようで安心して話しだしました。

一部、緊張が続いていた中高生もいました。せっかく参加してくれた若者が「言いたいことが言えなかった」と思うのは好ましくありませんので、そこは、クリアするべき今後の課題としておきます。

最後のグループ発表は、すべて中高生が行い、それを大人が笑顔で支えていました。とても良い話し合いだったようです。

アンケートには、

【大人から】

・ 中高生はごみのことをよく知っているので、驚いた。

・ 大人にない柔軟な発想がとても参考になった。

・ 若い方は大人の行動をしっかりと見ている。よって、社会全体でごみをださない工夫をする知恵が求められる。

・ 年代を超えた話し合いの場があれば、とても良いと思う。

など、若者を見なおしたり、改めて大人としての責任を自覚したり、楽しかったりと大人にとって刺激的なできごとだったといえます。

【中高生から】

・ 子どもにはない視点での意見も知ることができ、良かった。

・ 子どもだけの視点じゃなくて、大人の方の視点での意見も聞けて、前回よりも内容も具体的になったと思う。

・ 前回とは違う緊張感があって、上手く伝えることができなかった。元々、自分の意見を伝えることが苦手だったので、とても良い経験になった。

・ 大人の方々の意見を聞いて、自分の意見が深まったり、新しい発想を得ることができた。これからもこういう機会を増やしてほしい。

など、中高生だけでの話し合いの盛り上がりとの違いに戸惑った人がいたり、自分なりに深めたり刺激を受けたりした人もいたようです。

客観的に場を見ていたファシリテーターとしての私からは、大人の笑顔や、30代の大人が(ファシリテーター型の)中高生のリーダーのように意見を引き出してた姿が印象的でした。

そして、中高生だけで話し合ったときの盛り上がりをどのように維持して、大人との話し合いにつなげていくのかが今後の課題です。

上記のような課題もありましたが、このような機会をもっと設けてほしいという回答もたくさんありました。話し合いの場があること、その場を参加者の気持ちに沿って成果をだしていくようなファシリテーターが必要なのだと思いました。

今後とも、このような機会を提案していきたいと考えています。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370